ここから本文です。

国勢調査のあゆみ

明治35年(1902年)に制定された「国勢調査二関スル法律」から18年後、大正6年(1917年)7月「国勢調査施行二関スル建議案」が衆議院において可決され、同年12月4日第1回国勢調査費を含む大正7年(1918年)度予算案が公表されました。翌大正7年(1918年)3月に予算は成立し、大正9年(1920年)に第1回の国勢調査の実施が決定しました。杉亨二を中心とする統計先駆者たちの努力がここに実を結んだのです。

大正9年(1920年)第1回 国勢調査 国勢調査による人口:55,963,053人

我が国最初の国勢調査

第1回国勢調査の実施は、「国勢調査ニ関スル法律」の制定から18年後、近代人口センサス第1号といえるアメリカの1790年センサスから130年後のことです。

大正14年(1925年)第2回 国勢調査 国勢調査による人口:59,736,822人

唯一の地方分査、個票形式の調査票

明治35年(1902年)の「国勢調査二関スル法律」では、国勢調査は10年ごとに行うことになっていましたが、これでは、人口変動の実態を把握するのに不十分でした。

昭和5年(1930年)第3回 国勢調査 国勢調査による人口:64,450,005人

産業・職業を区分、昼間人口を把握

昭和5年(1930年)調査は、2回目の大規模調査です。特色としては、従来あいまいであった産業と職業の概念が初めて区分され、また、従業の場所が調査され、従業地による人口、いわゆる昼間人口が集計されています。

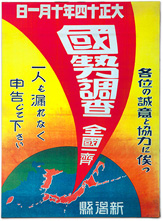

昭和10年(1935年)第4回 国勢調査 国勢調査による人口:69,254,148人

常住地が調査事項に

昭和10年(1935年)調査は、調査事項が少ない簡易調査の年であったが、前回簡易調査である大正14年の調査事項に常住地を加え、一時現在者を常住地に組み替えた集計を行い、現在地主義の調査でありながら、行政サービス上欠かせない常住地別データを提供しています。

昭和15年(1940年)第5回 国勢調査 国勢調査による人口:73,114,308人

戦時下の調査

昭和12年(1937年)7月7日、中国の北京の南郊外、盧溝橋(ろこうきょう)での事件を発端とした日中戦争が長期化し、昭和16年(1941年)12月8日未明、太平洋戦争に拡大しました。このような状況下にあって、昭和15年国勢調査も影響を受けることとなりました。

昭和22年(1947年)第6回 国勢調査 国勢調査による人口:78,101,473人

統計法による唯一の臨時調査

昭和20年(1945年)国勢調査は、「昭和20年は、国勢調査を施行すべき年であるが、現下の緊迫する情勢に鑑み、帝国版図内一斉に国勢調査を施行することは困難である。」として、「明治三十五年法律第四十九号国勢調査二関スル法律ノ昭和二十年二於ケル特例に関スル法律(昭和20年2月9日法律第1号)」により中止されました。

昭和25年(1950年)第7回 国勢調査 国勢調査による人口:84,114,574人

国際社会の仲間入り

昭和25年(1950年)の調査は、1950年世界人口センサスの一環として実施され、統計は、一足先に国際社会に仲間入りをしました。

昭和30年(1955年)第8回 国勢調査 国勢調査による人口:90,076,594人

講和条約締結後初の国勢調査

昭和30年(1955年)の調査は、昭和27年(1952年)のサンフランシスコ講和条約批准・発効後初めての国勢調査で、返還された奄美群島が鹿児島県に加わりました。

昭和35年(1960年)第9回 国勢調査 国勢調査による人口:94,301,623人

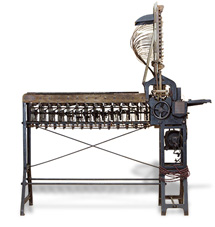

コンピュータの登場

調査事項として、工業化の進行に伴い激化した人口移動を解明するための1年前の常住地、通勤・通学人口や昼間人口を把握するための従業地・通学地に関する事項、収入源の多様化に伴い家計の収入の種類などが加わりました。

昭和40年(1965年)第10回 国勢調査 国勢調査による人口:99,209,137人

マークカードによる早期集計

コンピュータが登場して、昭和35年(1960年)の調査は従来より詳細な集計が可能になりましたが、集計期間は半年ほど短縮されただけで約3年半の期間を要しました。

昭和45年(1970年)第11回 国勢調査 国勢調査による人口:104,665,171人

地域メッシュ統計の登場

昭和45年(1970年)は、経済大国日本の爛(らん)熟期です。ますます激化する人口移動の解明のため、調査事項として現住居への入居時期、従前の常住地、通勤・通学のための利用交通手段などが新規に加わりました。

昭和50年(1975年)第12回 国勢調査 国勢調査による人口:111,939,643人

沖縄県も参加

昭和47年(1972年)5月沖縄が返還され、昭和15年(1940年)以来35年ぶりに沖縄県が47都道府県の一つとして国勢調査に参加しました。

昭和55年(1980年)第13回 国勢調査 国勢調査による人口:117,060,396人

世界基準に則した調査の実施

昭和55年は、1980年世界人口センサスの年でした。国際連合は、1950年(昭和25年)以来、人口・住宅統計の国際比較という観点から世界人口・住宅センサス計画(住宅については1960年以来)を推進しており、1960年(昭和35年)以来10年ごとに各国にその基準を示すとともに実施勧告を行っていました。

昭和60年(1985年)第14回 国勢調査 国勢調査による人口:121,048,923人

高齢者統計の充実

昭和60年(1985年)の調査は、男女、年齢別人口などの集計結果の早期化を図るとともに、従来作成してきた統計に加え、高齢者、母子世帯、昼間人口などに関する統計を充実し、その公表の早期化を図りました。

平成2年(1990年)第15回 国勢調査 国勢調査による人口:123,611,167人

基本単位区の導入

元号が平成に変わってからの最初の調査です。この調査では、近年の大都市への機能集中等により大都市周辺地域の人口増加が続き、通勤・通学圏が拡大しているため、人口の地域間移動の実態を明らかにするとともに、通勤・通学時間を調査し、通勤・通学に関するデータの充実を図りました。

平成7年(1995年)第16回 国勢調査 国勢調査による人口:125,570,246人

産業大分類の地方格付・安全対策の導入

この調査では、近年の高齢化・少子化等の進行に伴い、高齢者等の世帯属性・居住状況を明らかにするとともに、国際化の一層の進展を踏まえ、外国人のいる世帯の世帯構成・居住状況を明らかにするなどデータ提供の充実を図りました。

平成12年(2000年)第17回 国勢調査 国勢調査による人口:126,925,843人

2000年ラウンドの人口・住宅センサスの一環

西暦2000年という20世紀最後の年に行った調査で、国際連合が勧告する2000年ラウンドの人口・住宅センサスの一環として位置づけられ、我が国の21世紀に向けた各種行政課題に的確に対応するための基礎資料を提供しました。

平成17年(2005年)第18回 国勢調査 国勢調査による人口:127,767,994人

変わりゆく社会に合わせた調査

いわゆる「平成の大合併」により、平成17年前後に最も多くの廃置分合が行われ、平成11年に3,232あった市町村数は、市町村合併特例新法が期限切れとなる平成22年3月末には、1,727となった。

平成22年(2010年)第19回 国勢調査 国勢調査による人口:128,057,352人

新たな提出方法の導入

個人情報保護意識に配慮し、昼間不在世帯等の増加に対応することを目的に、調査票提出方法を新たに複数導入しました。

平成27年(2015年)第20回 国勢調査

オンライン調査を全国展開

今回の調査からオンライン調査が全国津々浦々でスタートしました。インターネット回答を推進するため、調査票の配布に先行して、オンライン回答期間を設定する方式で調査を実施し、インターネット回答のなかった世帯のみに調査票を配布し、合理的・効率的な調査実施を図りました。