��������{���ł��B

���{�̖���������u���v�v�]���v�Ǔ��Ɩ��ē�

�ꊇ�_�E�����[�h����iPDF�F6,475KB�j

�ڎ�

�䂪���̓��v���x

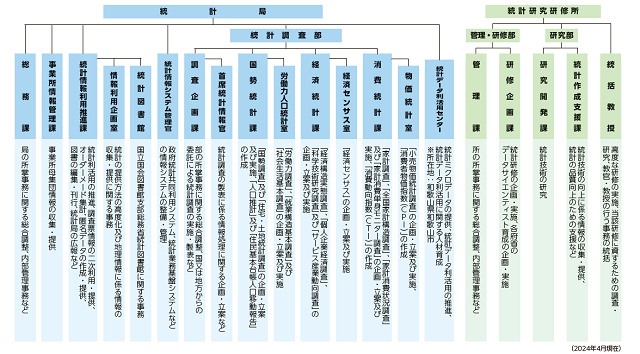

�䂪���̓��v�@�\

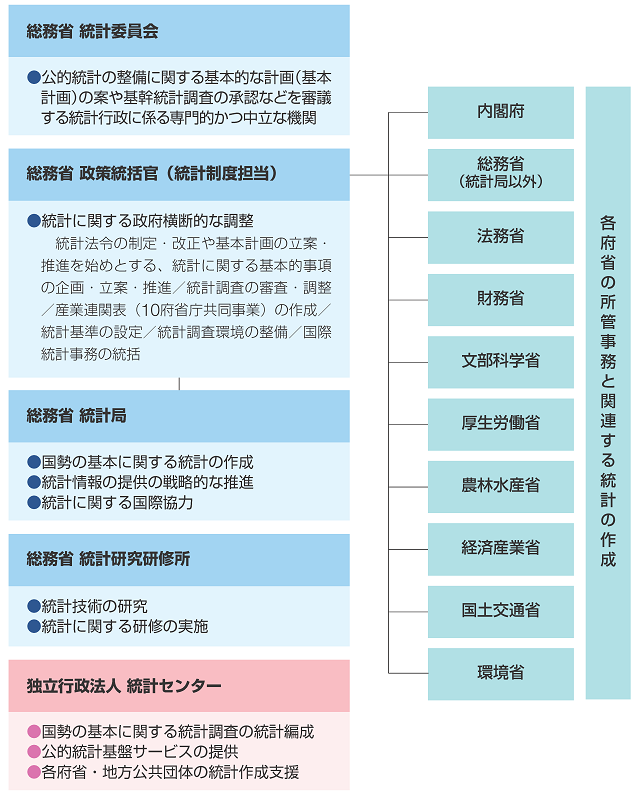

�@�䂪���̓��v�@�\�́A�����ȓ��v�ǂ������̊�{�Ɋւ��铝�v���쐬���A�e�{�Ȃ����Ǎs���Ɩ��ڂɊ֘A���铝�v���쐬���镪�U�^���v�@�\�ł��B

�@���̕��U�^���v�@�\�ɂ����ẮA�e�s���@�ւ��쐬���铝�v�����f�I�ɒ�������@�ւ��K�v�ƂȂ�A���̋@�\�������Ȑ����������i���v���x�S���j���S���Ă��܂��B

�䂪���̎�ȓ��v�s���@�\

���I���v���x�̃|�C���g

�����s�����v����

�@���v�����́A���v�̍쐬��ړI�Ƃ��āA�l��@�l�Ȃǂɑ������̕����߂钲���ł��B�����s�����v�����́A�u����v�v���쐬���邽�߂ɍs����u����v�����v�ƁA����ȊO�́u��ʓ��v�����v�Ƃɕ������܂��B

�@�����s�����v�����ɂ��ẮA�����Ԃ̏d����r�����Ĕ풲���҂̕��S���y�����A���I���v��̌n�I�ɐ�������ϓ_����A������b�����v�����̐R���E�������s���Ă���A���炩���ߑ�����b�̏��F���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B

����v

�@�����쐬���铝�v�̂����A���ɏd�v�Ȃ��̂͊���v�Ƃ��đ̌n�I������}�邱�ƂƂ��Ă��܂��B����v�Ƃ��āA���v�@�ɂ����Ď��̂��̂��߂Ă��܂��B

- �������v�i���������̌��ʁj

- �����o�όv�Z�i������SNA�j

- �s���@�ւ��쐬���A���͍쐬���ׂ����v�ł����āA���̂����ꂩ�ɊY��������̂Ƃ��đ�����b���w�肷�����

- �S���I�Ȑ������旧�Ă��A���͂�������{�����ɂ����ē��ɏd�v�ȓ��v

- ���Ԃɂ�����ӎv���薔�͌��������̂��߂ɍL�����p�����ƌ����܂�铝�v

- ���ۏ�͍��ۋ@�ւ��쐬����v��ɂ����č쐬�����߂��Ă��铝�v�A���̑����۔�r���s����ɂ����ē��ɏd�v�ȓ��v

�@�ߘa6�N�i2024�N�j1�����݁A����v��54���v����܂��B

�@����v���쐬���邽�߂�����v�����ɂ́A���m�ȓ��v���쐬����K�v�������ɍ������ƂȂǂ܂��A�ȉ��̓��ʂȋK�肪����܂��B

- �`��

- �����蒲���̋֎~

- �n�������c�̂ɂ�鎖���̎��{

���v�����̔풲���҂̔閧�̕ی�

�@�����[��̎戵���ɏ]�����鍑�̐E���ⓝ�v���������̎���ғ��ɂ́A�Ɩ��Ɋւ��Ēm�蓾���풲���҂̔閧��R�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������`��������A����Ɉᔽ�����҂ɑ��āA2�N�ȉ��̒���100���~�ȉ��̔�������߂��Ă��܂��B

���v�ǁE���v�������C���@�g�D�}

�����̊�{�Ɋւ��铝�v�̍쐬�E��

���v�ǂ̎g���ƍs���w�j�@�|���{���v�̒��j�I�@�ւƂ��ā|

�@���v�́A�u�Љ�̏���Ձv�Ƃ��āA�����̍s���^�c���Ƃ̈ӎv����ȂǂɕK�v�s���Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A���v�Ȃ����č��ƂȂǂ̉^�c�͐��藧���܂���B

�@�������́A�Љ�o�Ϗ�̕ω��ɑΉ������L�p�ŐM������铝�v���쐬���A�K���I�m�ɒ��邱�Ƃ�ʂ��āA�s���{��̊��E���āE�]���A�����E���Ǝ҂Ȃǂ̍����I�Ȉӎv�����w�p���W�������A���������̌����Љ�o�ς̔��W�ɍX�ɍv�����邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B

�����̊�{�Ɋւ��铝�v�̍쐬�E��

���Ǔ��v�ꗗ

�@���v�ǂ́A�䂪���̎Љ�E�o�ς̕ω��ɓI�m�ɑΉ����Ȃ���A�����������n�߂Ƃ��鍑�̏d�v�ȓ��v���������E���ċy�ю��{���A�Љ�ɖ𗧂��m�ȓ��v���쐬�E���Ă��܂��B

�@�u���������v�A�u�o�σZ���T�X�v�́A��W�c��S�Ē����ΏۂƂ���S�������ƂȂ��Ă��܂��B

| ���� | �J�n���� | �ŐV���� | |

|---|---|---|---|

| ���l���Ɋւ����{�I�ȓ��v | |||

| �@�@�������� | 5�N | 1920�N10�� | 2020�N10�� |

| �@�@�l�����v | ���� | 1921�N10�� | �\ |

| �@�@�Z����{�䒠�l���ړ��� | ���� | 1954�N1�� | �\ |

| ���Z��E�y�n�̏𖾂炩�ɂ��铝�v | |||

| �@�@�Z��E�y�n���v���� | 5�N | 1948�N8�� | 2023�N10�� |

| �������̏A�ƁE�s�A�Ƃ̏𖾂炩�ɂ��铝�v | |||

| �@���J���͒��� | ���� | 1946�N9�� | �\ |

| �@�@�A�ƍ\����{���� | 5�N | 1956�N7�� | 2022�N10�� |

| ���Љ���̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��铝�v | |||

| �@�@�Љ����{���� | 5�N | 1976�N10�� | 2021�N10�� |

| �����Ə��E��ƂɊւ��铝�v | |||

| �@�@�o�σZ���T�X�]��b���� | 5�N | 2009�N7�� | 2019�N6���`2020�N3�� |

| �@�@�o�σZ���T�X�]�������� | 5�N | 2012�N2�� | 2021�N�U�� |

| �@�@�o�ύ\�����Ԓ��� | ���N��1 | 2019�N6�� | �\ |

| �@�@�l��ƌo�ϒ��� | ���N | 1952�N4�� | �\ |

| �@�@�T�[�r�X�Y�Ɠ���������3 | ���� | 2008�N7�� | �\ |

| ���Ȋw�Z�p�Ɋւ��铝�v | |||

| �@�@�Ȋw�Z�p�������� | ���N | 1953�N8�� | �\ |

| ���ƌv�̎��Ԃ𖾂炩�ɂ��铝�v | |||

| �@���ƌv���� | ���� | 1946�N7�� | �\ |

| �@�@�ƌv������� | ���� | 2001�N10�� | �\ |

| �@�@�S���ƌv�\��������2 | 5�N | 1959�N9�� | 2019�N10�`11�� |

| �@�@�S���P�g���ю��x���Ԓ��� | 5�N | 2009�N10�� | 2019�N10�`11�� |

| �@�@�ƌv����P�g���j�^�[���� | ���� | 2017�N8�� | �\ |

| �@�@������w���i�b�s�h�j | ���� | 2018�N1�� | �\ |

| �������Ɋւ��铝�v | |||

| �@�@�����������v���� | ���� | 1950�N6�� | �\ |

| �@������ҕ����w���i�b�o�h�j | ���� | 1946�N8�� | �\ |

| ���n��Ɋւ��铝�v | |||

| �@�@�n�惁�b�V�����v | �\ | 1965�N10�� | �\ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2024�N4�����݁j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����̌��ʂ́A�����A������b����t�c�ŕ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����͊���v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��1�@�o�σZ���T�X�]���������̎��{�N�������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��2�@2019�N�ȑO�́u�S��������Ԓ����v�Ƃ��Ď��{

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��3�@�T�[�r�X�Y�Ɠ��������ɂ����ẮA2024�N12���Œ��~�ƂȂ�A2025�N1������́A�V���Ȋ���v�����Ƃ��āA�T�[�r�X�Y�Ɠ��ԓ��v�������J�n����B

���v�����̗���

���v�̂ł���܂�

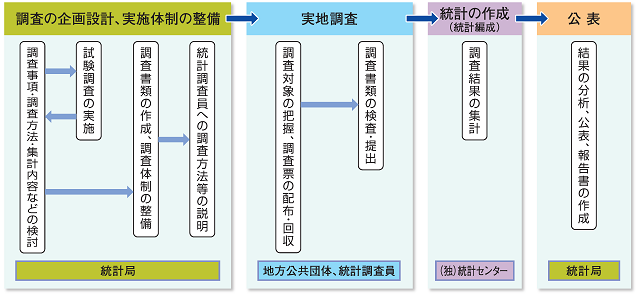

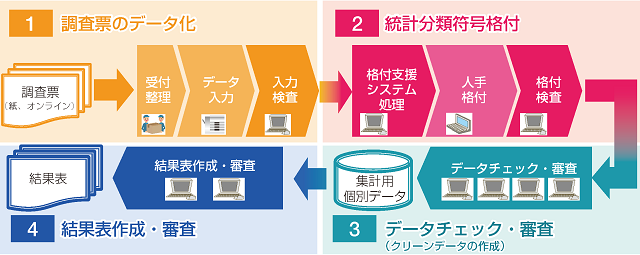

�@���v�̍쐬�ɂ́A��ɓ��v�����ɂ����@�A�����̎����Ă��鎑�����W�v������@�A�ق��̓��v��f�[�^�����H�v�Z���Đ��v������@������܂��B���v�ǂɂ����铝�v�����́A��{�I�Ɉȉ��̗���ō쐬����܂��B

�����̊��v�A���{�̐��̐���

�@�����̐��i��ړI�ɉ����Ē��������A�������@�A�W�v���e�Ȃǂɂ��Č������s���A�����v��̍���A�������{�ɕK�v�ȏ��ލ쐬��V�X�e���v�Ȃǂ��s���܂��B�܂��A���v�������̐ݒu�Ȃǒ����̐��̐������s���܂��B

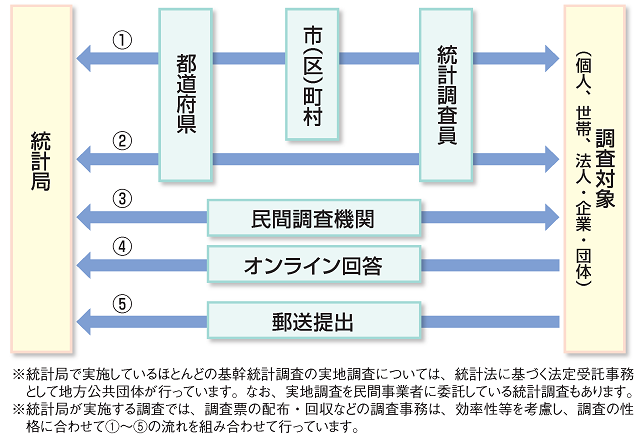

���n����

�@�n�������c�̂ⓝ�v�������ƘA�g���āA����̊��Ԃɒ�߂�ꂽ���@�ŁA�����Ώۂ̔c���A�����[�̔z�z�E�L���˗��A�����[�̉���E�����Ȃǂ��s���܂��B

�@�@�`���v���������S�������Əd�v���`

�@���v�������s����ŁA�����Ώۂ𐳊m�ɔc�����A�����[�ɐ������L�����Ă����������Ƃ͂ƂĂ���ł��B

�@���v�������́A���ۂɒ����n�������Ē����Ώۂ�c��������ŁA���ځA�����Ώۂ̕��X��K�₵�A�����̎�|��L�����@�Ȃǂ�������A�������͂Ă��܂��B���̂悤�ɁA���v�������ƒn�������c�̂̓w�͂Ƌ��͂ɂ��A���v�����͉~���Ɏ��{����Ă��܂��B

���v�̍쐬�i���v�Ґ��j

�@���v�ǂ֒�o���ꂽ�����[�́A�Ɨ��s���@�l���v�Z���^�[�ɂ����āA�����[�̃f�[�^���A���v���ޕ����i�t�A�f�[�^�`�F�b�N�Ȃǂɂ��f�[�^�̕i�����m�F�̏�A�W�v���s���܂��B

�� �\

�@�W�v���ʂ́A���v�ǂɂ����ĕ��͂�����ŁA���\���܂��B���ʂ̊T�v�ⓝ�v�\���̒������ʂ́A�C���^�[�l�b�g�Œ��Ă��܂��B

���v�ǂō쐬���Ă��铝�v

��������

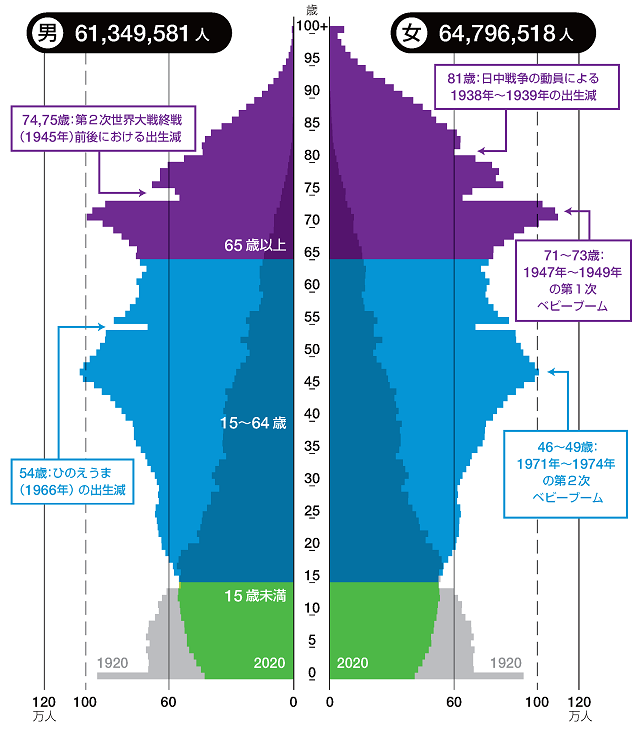

���{�̐l���s���~�b�h 2020�N�i1920�N�j

��2020�N�͕s�ڕ⊮�l�ɂ��B

�o�σZ���T�X�]���������i2021�N�j

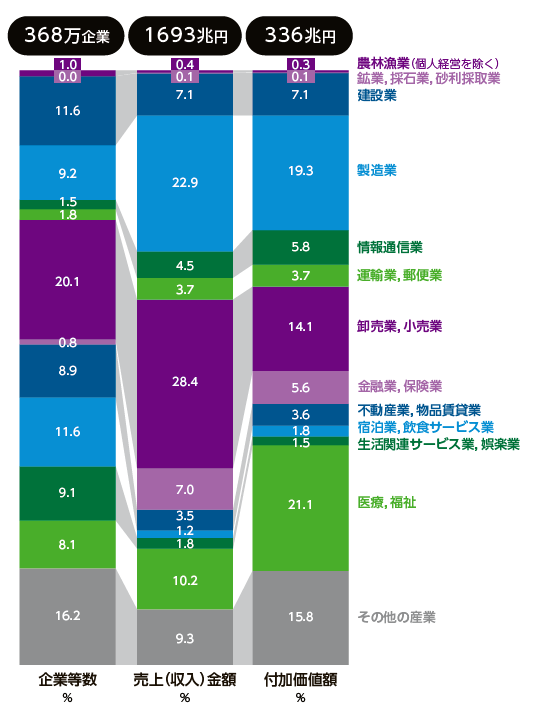

�Y�Ƒ啪�ޕʊ�Ɠ����A����i�����j���z�y�я��t�����l�z�̍\����

�J���͒���

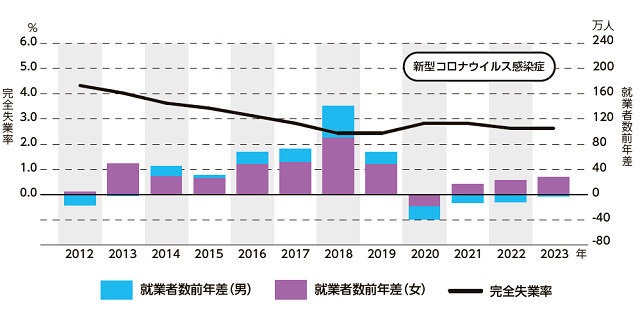

���S���Ɨ��E�j���ʏA�ƎҐ������̐��ځ@2012�N�`2023�N

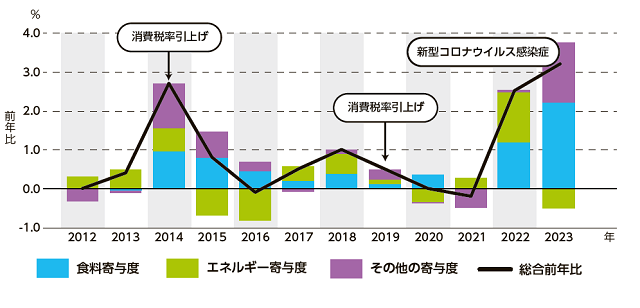

�����������v�����@����ҕ����w���iCPI�j

����ҕ����w���i�S���j�̑O�N��̐��ځ@2012�N�`2023�N

�ƌv����

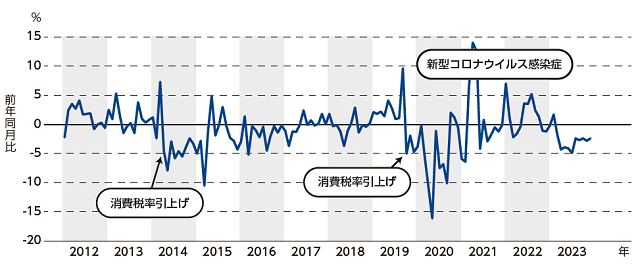

1�������Ϗ���x�o�̑ΑO�N���������������̐���

��l�ȏ�̐��с^2012�N�`2023�N

�������������́A�x���������z�i���ځj���畨���̕ϓ�������菜���������I�ȋ��z�̑����������Ă���A���ʂ�i���̕ω����ɓ�����܂��B�Ȃ��A�������ɂ́A����ҕ����w���i���Ƃ̋A���ƒ������������j��p���Ă��܂��B

��2018�N1���ɒ����Ŏg�p����ƌv��̉������s���Ă���A2018�N�P���`2019�N12���͓��Y�����ɂ��ϓ��������ϓ������l�ł��B

���v�f�[�^�̒E���x���p�̐��i

�@���v�ǂ́A���{���v�̒��j�I�@�ւƂ��āA�����̍������v�f�[�^�E�@�\�̒Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA���v�f�[�^�̍��x���p�𐄐i���Ă��܂��B

���{���v�������p�V�X�e��

�@���v�������Ɩ��ɂ�������A���������A�����A�R���A���\�E�i�K�ŗ��p�ł���{�ȋ��ʂ̃V�X�e���Ƃ��āA�I�����C�������V�X�e���A���{���v�̑��������ie-Stat�j�Ȃǂ����Ă��܂��B

�@���v�f�[�^�̗�������̂��߁A����I�Ȋϓ_�Ŋe�{�Ȃ̃f�[�^�������g�𐄐i���Ă��܂��B

���{���v�̑��������ie-Stat�j

�@�e�{�Ȃ����\���铝�v�f�[�^����ɂ܂Ƃ߁A���v�f�[�^������������A�n�}��ɕ\���ł���ȂǁA���v�f�[�^�𗘗p�����ő����֗̕��ȋ@�\����������{���v�̃|�[�^���T�C�g�ł��B

�@680�ȏ�̐��{���v�̒�����A�u����v�u�g�D�v�u�L�[���[�h�v�ȂǂŕK�v�ȃf�[�^�������ł��܂��B

�@https://www.e-stat.go.jp/

�@�|�[�^���T�C�g�@�\�ɉ����A�ȉ��̕��̓c�[������Ă��܂��B

- �n�}�Ō��铝�v�ijSTAT MAP�j

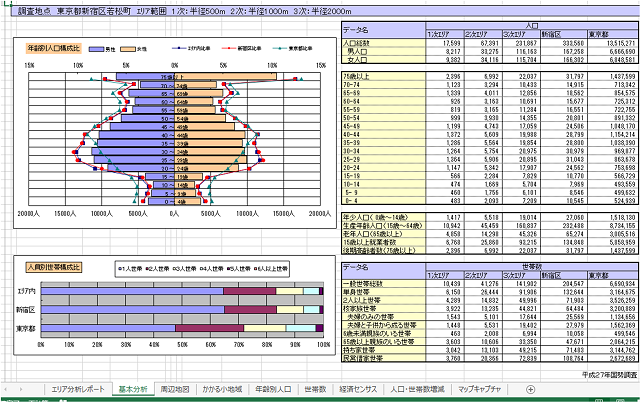

�@���v�n�}���쐬����ق��A�h�ЁA�{�ݐ����A�s�ꕪ�͂ȂǁA���p�҂̃j�[�Y�ɍ������n�敪�͂��\�ƂȂ�悤�ɁA�ȉ��̋@�\������Ă��܂��B

�@�@https://jstatmap.e-stat.go.jp/jstatmap/main/login.html/- ���p�҂��ۗL����f�[�^�Ɛ��{���v�f�[�^��g�ݍ��킹�Ēn�}��ɕ\������@�\

- �C�ӂɎw�肵���G���A�ɂ����铝�v�Z�o�@�\

- �n�敪�̓��|�[�g�쐬�@�\

���p�҂ۗ̕L�f�[�^�Ɛ��{���v�f�[�^��\��

�n�敪�̓��|�[�g

- ���v�_�b�V���{�[�h

�@���▯�Ԋ�Ɠ������Ă����v�Ȗ�5,000�̓��v�f�[�^��17�̕���ɐ������Ď��^���A�O���t�⎞�n��Ȃǂɉ��H���Ĉꗗ�\�����A���o�I�ɂɕ�����₷�����Ă��܂��B

�@�@https://dashboard.e-stat.go.jp/

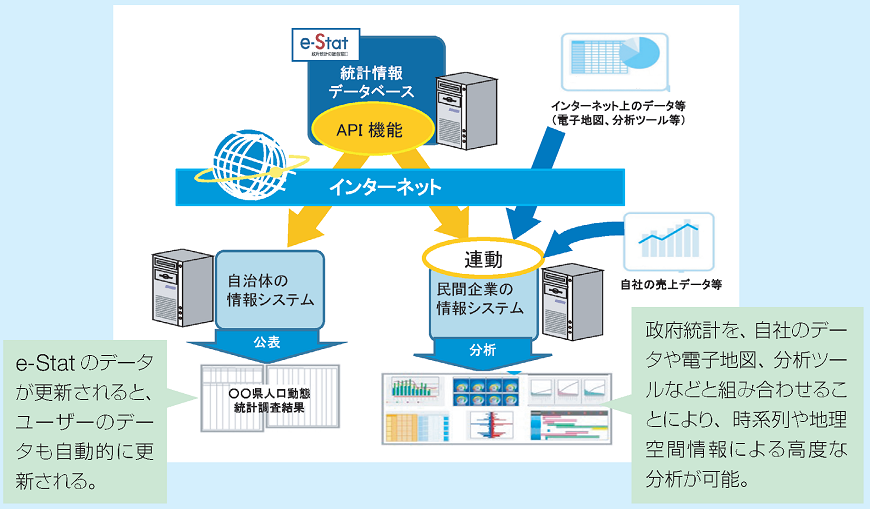

- API�iApplication Programming Interface�j�@�\

�@���p�҂��쐬����v���O��������A�C���^�[�l�b�g��ʂ���e-Stat�̃f�[�^�ځA�����Ŏ擾���邱�Ƃ��\�ɂȂ�@�\����Ă��܂��B

�@�@https://www.e-stat.go.jp/api/

���v�f�[�^�����p�Z���^�[�̎�g

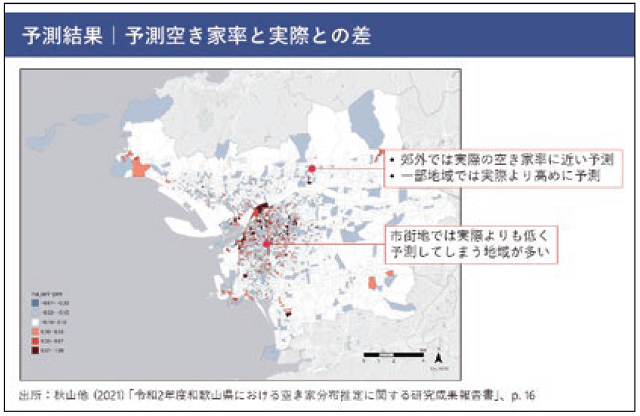

�@�g��i�I�ȃf�[�^�����p�̐��i���_�h�Ƃ��Ęa�̎R���Ɂu���v�f�[�^�����p�Z���^�[�v��ݒu���AICT�����p���č��x�ȃf�[�^��͂��������铝�v�~�N���f�[�^�̒��s���Ă��܂��B�܂��A�a�̎R���Ƌ��͂��Ȃ��瓝�v�f�[�^�����p������i����̑S���W�J��}��A�n���n���ɍv�������g��i�߂Ă��܂��B

���v�~�N���f�[�^���̒�

�@���Z�L�����e�B���m�ۂ����x�ȃf�[�^���͂��\�Ƃ�����i�I���T�C�g�{�݁j���\�z�����v�~�N���f�[�^����Ă��܂��B����ɂ�葽�l�ȕ��͂��\�ƂȂ�A�n��̉ۑ�����Ɏ�����V���Ȕ��������܂�邱�Ƃ����҂���Ă��܂��B

�@�܂��A�I���T�C�g�{�݂̗��p�Ɋւ���葱�◘�p�ł��铝�v�f�[�^�ꗗ�A���ۂɓ��v�~�N���f�[�^�𗘗p���������҂ɂ�闘�p���ᓙ���w�~�N���f�[�^���p�|�[�^���T�C�g�imiripo�j�x�ɏW���p�҂֏�M���s���Ă��܂��B

�����v�~�N���f�[�^�F���v�����ȂǂŏW�߂�ꂽ�A���ђP�ʂ⎖�Ə��P�ʂƂ������W�v����O�̌[�`���̃f�[�^

�I���T�C�g�{��

���v�~�N���f�[�^�y�эs���f�[�^�����p�����ƕ��z�̐���

�f�[�^�T�C�G���X�EEBPM���Ɏ����铝�v�f�[�^�����p���i�E�x��

�@�n�������c�̂��s�����v�f�[�^�����p�̎�g���x������ƂƂ��ɁA�A�g���ăf�[�^�����p�̃��[�f�B���O�P�[�X��n�o���S���W�J��ڎw���Ă��܂��B

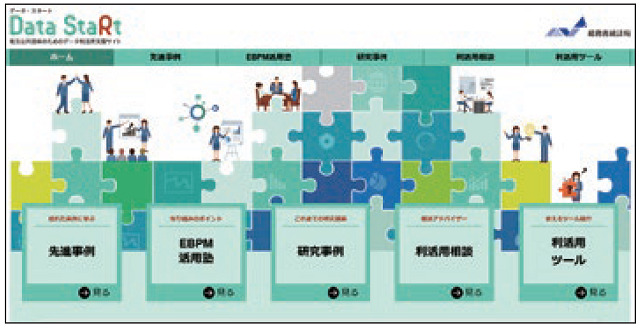

�@�܂��A���v�f�[�^�𗘊��p�����D�ꂽ��g��i�߂�n�������c�̂ɑ��ĕ\�����s���A��i������w�n�������c�̂̂��߂̃f�[�^�����p�x���T�C�g�iData StaRt�j�x�Ɍf�ڂ���M���s���Ă��܂��B

�@���d�a�o�l�iEvidence Based Policy Making�F�؋��Ɋ�Â��������āj

���v�f�[�^�����p�Ɋւ���l�ވ琬

�@�n�������c�̂ŊJ�Â��錤�C���Z�~�i�[���֍u�t��h�����A���v�f�[�^�̗����p��EBPM���e�[�}�Ƃ����u�`�ɉ����A��g����̏Љ���s���Ă��܂��B

�@���̂ق��ɂ��A�r�W�l�X�p�[�\�������̓��v�f�[�^�����p�Z�~�i�[���J�Â��Ă��܂��B

���v���e���V�[�̕��y�E�[��

�@���v�f�[�^�̓K�ȗ��p�𐄐i���邽�߁A���v�̗L�p���𗝉����A���v�f�[�^�����p���Ă����\�͂̌���̂��߂̎�g���s���Ă��܂��B�܂��A���猻�ꓙ�ł̓��v�w�K�ɖ𗧂T�C�g�̒��s���Ă��܂��B

�f�[�^�T�C�G���X�E�I�����C���u��

�@���v�w�̊�b��f�[�^�̌����A���H�I�ȃf�[�^���͓���N�ł��w�ׂ�I�����C���u��

https://www.stat.go.jp/dss/online_index.html

���v�͌���T�C�g�u�f�[�^�T�C�G���X�E�X�N�[���v

�@�f�[�^�̊��p���@�ⓝ�v�Ɋւ���m�������ł��w�ׂ�w�K�T�C�g

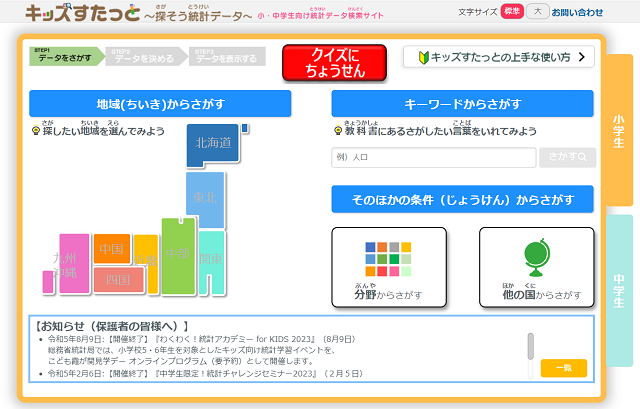

�L�b�Y�������� �`�T�������v�f�[�^�`

�@���E���w�����A���ȏ��ɂ��錾�t�Ȃǂ��瓝�v�f�[�^��T�����Ƃ��ł��铝�v�f�[�^�����T�C�g

���v�w�K�T�C�g

�u�Ȃ�قǓ��v�w���i���w���`���Z�������j�v

�@���v�ɐe���݂������Ȃ���A���v�̊�b�m���A�W�v�f�[�^�̉�͕��@���A�l�X�Ȋp�x���瓝�v���w�Ԃ��Ƃ��ł���T�C�g

�u���v�w�K�̎w���̂��߂Ɂi�搶�����j�v

�@���v�ǂ����{���Ă��铝�v�����̌��ʓ���f�ނƂ��ėp�����A���H�I�Ȏ��ƃ��f�������f��

https://www.stat.go.jp/teacher/index.html���v�}���فE���v������

���v�}����

�@���O�̓��v�W�������������铝�v�̐��}���قŁA��������}���ق̎x���}���قƂ��č���c����s���E�i�@�̊e����ɑ��Đ}���كT�[�r�X�����ق��A��ʂ̕��ɂ��J�����Ă��܂��B�܂��A���v�Ɋւ��鑊�k�������݂��Ă��܂��B

https://www.stat.go.jp/library/���v������

�@�L�����v�ւ̊S��[�߁A���v�����ɑ������w�̗����邱�Ƃ�ړI�ɊJ�݂��Ă��܂��B���v�̗��j�Ɋ����邱�Ƃ��ł���p�l����M�d�ȓ��v�j����W�����Ă���A�ǂȂ��ł��䗗���������܂��B�y�ϗ������z

https://www.stat.go.jp/museum/�����v�}���فE���v�����ً��ʁ�

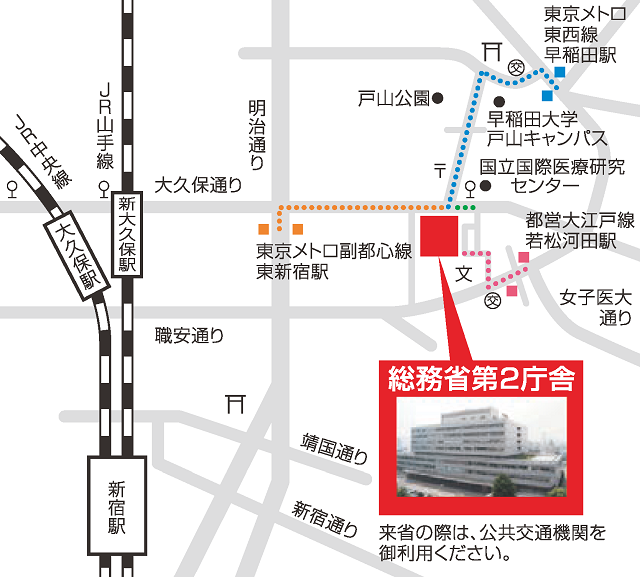

- ���ݒn�F��162-8668 �����s�V�h��ᏼ��19-1�i�����ȑ�Q���ɕ~�n���j

- �J�َ��ԁF�ߑO9��30������ߌ�5���܂�

- �x�ٓ��F�y�j���A���j���A�����̏j���E�x���y�єN���E�N�n�i12��29���`��1��3���j

- �d�b�F�}���{���i�W�j03-5273-1132�A���v���k�i�W�j03-5273-1133�A���v������ 03-5273-1187

���v�Ɋւ��鍑�ۋ���

�@���v�ǂł́A����܂Ŕ|���Ă������v�Z�p��w�i�Ƃ��āA���v�Ɋւ��鍑�ۋ��͂⍑�ی𗬂𐄐i���Ă��܂��B

���O���ւ̋Z�p����

�@���O���̓��v�Z�p����̂��߁A���W�r�㍑�⍑�ۋ@�ւ���̗v���ɉ����āA���L�V�R�A�X�������J�A�t�B���s���A�A���[���`���A�C���h�l�V�A�A�~�����}�[�A�^���U�j�A�A�J���{�W�A�A�l�p�[���A�G�W�v�g�Ȃǂɑ��A���Ƃ̔h���⌤�C���̎������s���Ă��܂��B

���ۉ�c�̊J��

�@���A���v�ψ���P���̍��ۓI�Ȑ��ƃO���[�v�i���A�V�e�B�O���[�v�j��A���v�֘A�Z�~�i�[�Ȃǂ���ÁA���Â��Ă��܂��B�l�X�ȍ��ۉ�c�̊J�Â�ʂ��āA���v�Ɋւ��鍑�ۓI�ȏ�������ϋɓI�ɐ��i���Ă��܂��B

���ې������Ԋw���45����

�i�ߘa5�N�i2023�N�j�j

�Ԍ�

�@�����y�ъ؍��ƁA���v���@�c�̑��𗬂ɍ��ӂ��A��40�N�Ԃقږ��N���̎��X�̏d�v�ۑ���e�[�}�Ƃ����ӌ��������s���Ă��܂��B�܂��A�x�g�i���Ƃ͕���27�N�i2015�N�j1���ɁA�����S���Ƃ͕���29�N�i2017�N�j2���ɁA����ɁA�p���Ƃ͗ߘa5�N�i2023�N�j5���ɋ��͂̊o���ɏ������A�ٖ��ȑ��𗬂��s���Ă��܂��B

�p�����v�@�\�Ƃ̋��͂̊o���̏���

�i�ߘa5�N�i2023�N�j�j

�e�����{�E�����̎����

�@���v�Z�p�Ɋւ���ӌ������y�ь��C��ړI�Ƃ����e�����{�E�����̖K�������Ă��܂��B�N��100�����x�̗��K�҂Ƃ̌𗬂�ʂ��āA�e���̎���̔c���A�䂪���̓��v���x�ւ̗����̌����}���Ă��܂��B

���v�������C��

�@���v�������C���ł́A���v�Z�p�Ɋւ��錤���A�e�{�ȁE�n�������c�̂���̗v���ɉ��������v�Z�p�x���ȂǂƂƂ��ɁA���E�n�������c�̓��̐E���ɑ��铝�v�̊�b���_�A���͓��̓��v�Ɋւ�����I�Ȍ��C�̊��y�ю��{�Ȃǂ̋Ɩ����s���Ă��܂��B

�@�@

���v�Z�p�̌���

�@���x�ȓ��v�Z�p�̌����J���A�e�{�Ȃւ̎x���̋����y�уr�b�O�f�[�^�̗��p���ɓK�ɑΉ��ł���悤�A�ȉ��̌��������𐄐i���Ă��܂��B

- �r�b�O�f�[�^�Ɋւ�����̎��W�E�����y�ь���

- �e�{�ȋ��ʂ̓��v�Z�p�Ɋւ�����̎��W�y�ь���

- �e�{�ȁE�n�������c�̂���̗v���ɉ��������v�Z�p�x��

- ��w�A�����@�֓��Ƃ̋��������𒆐S�ɁA�q��������O���L���҂Ƃ��A�g�����A���v�̍��x���p��l�X�Ȓ�������

���v�Ɋւ��錤�C�̎��{

�@���v�Ɋւ���䂪���B��̐�匤�C�@�ւƂ��āA���E�n�������c�̓��̐E����ΏۂɁA���v�쐬�̒��j��S�����v�l�ނ̈琬�y�ѓ��v�𐭍�̗��ē��Ɋ��p���邽�߂̓��v���e���V�[�����ړI�Ƃ��Č��C�����{���Ă��܂��B

�@���C���@�́A�W�����C�ɉ����A���C�̃��C�u�z�M��A�����[�j���O�`���̃I�����C�����C�Ȃǂh�b�s�����p�������C���g�[���A�L����u���₷�����̂Ƃ��Ă��܂��B

�����������i���v���x�S���j

�@�����������i���v���x�S���j�́A���v�@�߂̐���E�������͂��߂Ƃ���l�X�Ȋϓ_����A���I���v���̌n�I�������I�ɐ�������A���̗L�p���̌��オ�}����悤���{���f�I�Ȓ������s��������S���Ă��܂��B

���v�Ɋւ����{�I�����̊��E���āE���i��

�@�u���I���v�̐����Ɋւ����{�I�Ȍv��v�́A�����ɂƂ��ďd�v�ȏ��ł�����I���v�Ɋւ���{��̑����I���v��I�Ȑ����𐄐i���邽�߂ɁA���v�@��S���Ɋ�Â����肳�����̂ŁA���{�����㓝�v���v���ǂ̂悤�Ɏ������Ă����̂����������A����u���j�Ձv�ƂȂ���̂ł��B�����������i���v���x�S���j�́A�e�s���@�ւƘA�g���Ȃ���A���̌��I���v��{�v��̗��āE���i�Ɏ��g��ł��܂��B

�@�܂��A�s���@�֓������v���쐬����ɓ�����A���̓��ꐫ��������m�ۂ��邽�߂̋Z�p�I�Ȋ�ƂȂ�u���{�W���Y�ƕ��ށv�Ȃǂ́u���v��v�̐ݒ���s���Ă��܂��B

���v�����̐R���E����

�@���v�@�ɂ����āA������b�́A�s���@�ւ̒�������v�����E��ʓ��v�������s�����Ƃ���Ƃ��ɁA���炩���߁A����璲���̐R���E���F���s���|���K�肳��Ă��܂��B

�@�����������i���v���x�S���j�́A���x���m�ۂ������v�̍쐬��҂̕��S�y����}�邽�߁A�@���v�쐬�̖ړI�ƓK���������e�ƂȂ��Ă��邩�A�A���v�����������I���Ó��ȓ��e�ƂȂ��Ă��邩�A�B���̒����Ɖߓx�̏d�����Ȃ����Ȃǂ̊ϓ_����A���v�����̌v��̐R�����s���Ă��܂��B����v�̐R���ɓ������ẮA���v�̐��I�@�ւł��铝�v�ψ���Ɉӌ������߂Ă��܂��B

���ۓ��v�����̓���

�@�䂪���ɂ����鍑�ۓ��v���������AUN�i���ۘA���j�AIMF�i���ےʉ݊���j�AOECD�i�o�ϋ��͊J���@�\�j�Ȃǂ̍��ۋ@�ւ⏔�O���ɑ��āA���ۉ�c�⍑�ۓ��v���Ƃւ̎Q���A���v���̌����ȂǓ��v�Ɋւ���l�X�ȍ��ۋ��͂��s���Ă��܂��B�܂��A�A�W�A�����m�n��̊J���r�㍑�̐��{���v�E����Ώۂɓ��v���C�����{���A�e���̌o�ϋy�юЉ�̊J���Ɏ����铝�v�쐬�\�́E���C�\�͂̌����}�邽�߂ɐݗ����ꂽ�u���A�A�W�A�����m���v���C��(SIAP)�v�ɑ��A�����x���⎖�����͂��s���Ă��܂��B

�Ɨ��s���@�l���v�Z���^�[

�@���v�Z���^�[�́A�������v�@�\�̈ꗃ��S���@�ւƂ��āA�u���m�ȓ��v�̍쐬�i���v������j�v�u���v�f�[�^�̗����p�̐��i�i���v���������j�v�u���I���v�̔��W�̎x���i���v���x����j�v���o�c���O�Ɍf���A�Ɩ��Ɏ��g��ł��܂��B

���m�ȓ��v�̍쐬

�@���v�����ɂ���ďW�߂�ꂽ�����[�����̎菇�Ɋ�Â��ďW�v���܂��B�W�v�ɓ������ẮA���v�̐M�����̊m�ۋy�ѓ��v�̋Z�p�̌���ɏd�_��u���āA���m���i���x���m�ۂ��邱�Ɓj�A�v�����i�����Ɍ��ʂ���邱�Ɓj�A�o�ϐ��i�����I�Ȏ�i�E���@��p���邱�Ɓj�ɓw�߂Ă��܂��B�ڍׂ͉��}���䗗���������B

���v�f�[�^�̗����p�̐��i

�@���v�Z���^�[�ł́A���p�҂����v�𗘗p���₷���悤�A���v�ǂƋ��͂��āA���v�f�[�^�̗����p�ɖ𗧂e��T�[�r�X�̒��s���Ă��܂��B�ie-Stat �̊e��@�\�A���v�~�N���f�[�^�̒��j

���I���v�̔��W�̎x��

�@���v�Z���^�[�ł́A���I���v�̋��ʓI�ȋƖ���ՁE���p��ՂƂȂ鐭�{���v�������p�V�X�e���̉^�p�Ǘ����s���Ă��܂��B�܂��A�e�{�ȓ������{���铝�v�����ɂ��āA���v�Ґ��⒲���̎��{�Ȃǂ̒��������̋Ɩ��ϑ����A���I���v�̎x�����s���Ă��܂��B

���݈ē�

�����ȓ��v�ǁE�����������i���v���x�S���j�E�Ɨ��s���@�l���v�Z���^�[

��162-8668�@�����s�V�h��ᏼ��19-1

�m�d�b�n

���v�ǁE�����������i���v���x�S���j�@03-5273-2020

�Ɨ��s���@�l���v�Z���^�[�@03-5273-1200

�m�z�[���y�[�W���n

���v�ǁ@https://www.stat.go.jp/

�����������i���v���x�S���j�@http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/![]()

���v�Z���^�[�@https://www.nstac.go.jp/![]()

���v�nj���Facebook�@https://www.facebook.com/stat.japan![]()

���v�ǃ��[���j���[�X�@https://www.stat.go.jp/info/mail/

���

�n���S

�s�c��]�ː��@�ᏼ�͓c�w����k����5��

�������g���������@����c�w����k����15��

�������g�����s�S���@���V�h�w����k����10��

�s�c�o�X

�i�V��v�ہE��v�ۉw����j

�V���w�s���@�ѓc���w�s���i��10���j

�������ۈ�Ì����Z���^�[�O���Ԃ���

�����ȓ��v�Ǔ��v�f�[�^�����p�Z���^�[

��640-8203�@�a�̎R���a�̎R�s�����O��3-17�@��C�a�̎R�s�w�r��5�K

�m�d�b�n073-425-0205

�m�z�[���y�[�W�n https://www.stat.go.jp/rikatsuyou/

���

��C�d�S

��C�{���@�a�̎R�s�w�i�����j

JR

��a���A�I���{�����@�a�̎R�w����

�m�o�X���p�nJR�a�̎R�w�o�X�^�[�~�i��3�ԏ�ꂩ���ԁA��C�a�̎R�s�w�O�i�I�_�j����

�m�^�N�V�[���p�nJR�a�̎R�w���^�N�V�[�Ŗ�10��

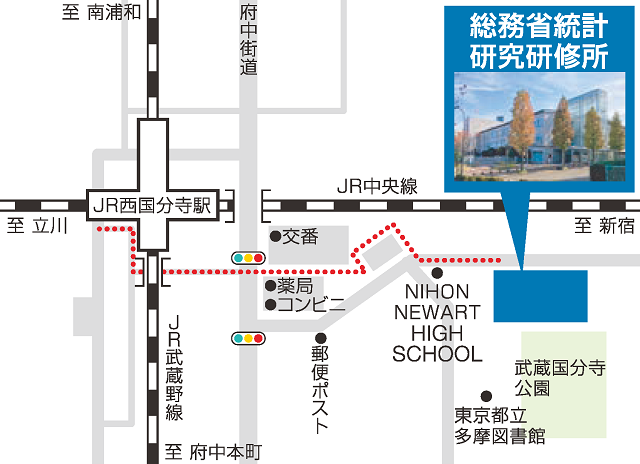

�����ȓ��v�������C��

��185-0024�@�����s�������s��2-11-16

�m�d�b�n042-320-5870

�m�z�[���y�[�W�nhttps://www.stat.go.jp/training/

���

JR

�������E��������@���������w�������k����6��

PDF�`���̃t�@�C�����������������ꍇ�ɂ́AAdobe Reader���K�v�ł��BAdobe Reader���������łȂ����́A�o�i�[�̃����N�悩�疳���_�E�����[�h���Ă��������B