ここから本文です。

統計Today No.84

家計調査結果から見た消費税率引上げ前後の消費行動

〜今回の税率引上げ時は前回(平成9年)と比べて なぜ駆け込み需要が高かったのか?〜

総務省統計局統計調査部消費統計課調査官 佐藤 朋彦

(共同執筆者)

同課審査発表係 堀井 俊

同課物価統計室価格調査係 齋藤 香緒里

はじめに

平成26(2014)年4月に、消費税率5%から8%への引上げがされました。これに伴い、引上げ前の3月には駆け込み購入、引上げ後の4月以降はその反動による買い控えが見られるなど、家計消費の動きに大きな変動がありました。そこで、消費税率引上げに伴う消費支出の動きについて、家計調査(二人以上の世帯)の結果から前回引上げ時の平成9(1997)年との違いを見てみることにしましょう。

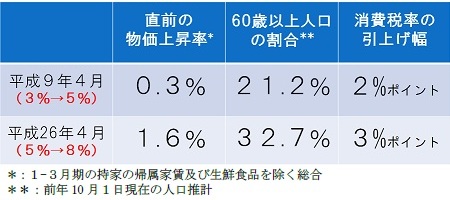

調査結果を見る前に、今回と前回の引上げ時の物価や人口構造の違いなどを比較してみましょう。まず、引上げ直前(1−3月期)の物価上昇率1)を見ますと、前回引上げ時はデフレ基調が見られ、わずか0.3%の上昇でした。一方、今回は1.6%の上昇とインフレ基調となっています。また、人口の少子・高齢化が進んだことから、60歳以上人口の割合2)は21.2%から32.7%へ上昇しています。さらに、消費税率引上げ幅を見ますと、御存知のように前回は3%から5%へ2%ポイントの引上げでしたが、今回は5%から8%へ3%ポイントの引上げとなっています。(表1)

1)「持家の帰属家賃」及び変動の激しい「生鮮食品」を除いた総合

2)前年10月1日現在の人口推計

表1 消費税率引上げ時の物価・人口構造等の比較

消費支出とその内訳項目別に見た前回引上げ時との比較

(1)前回引上げ時に比べて大きく変動

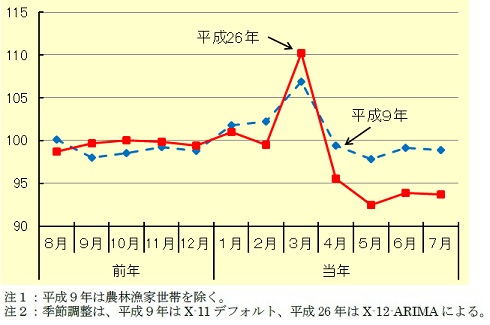

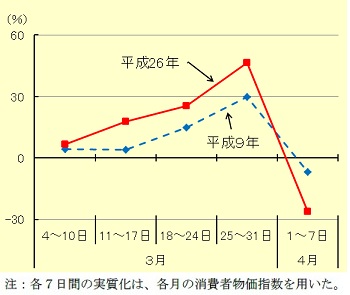

各月の消費支出金額全体について、物価変動や季節による変動の影響を取り除き、さらに2時点を比較しやすくするために前年平均を100として指数化してみると、3月の駆け込みによる2月からの増加幅は今回の方が前回より大きく、その反動もあって4月以降は前回よりも今回の方が減少幅は大きくなっています。(図1)

図1 消費支出の季節調整済実質指数の動き(各年とも前年平均=100)

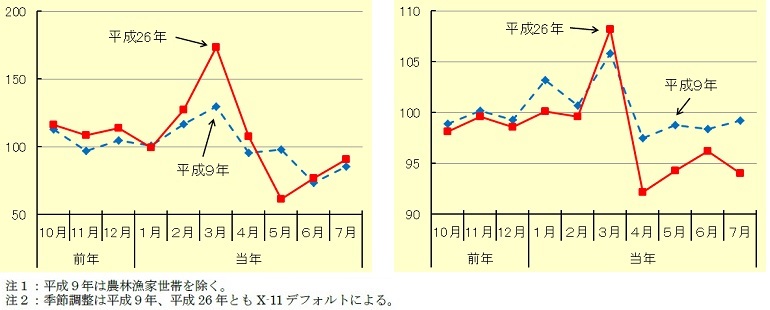

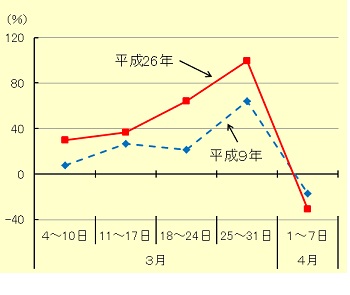

(2)変動には耐久財が大きく寄与

消費支出の内訳として、耐久財と非耐久財(消耗品)について、図1と同様の指数で見ると、今回3月の耐久財は冷蔵庫やエアコンなどの家電製品が大幅に増加したことから前回3月と比べると、40ポイント以上も高くなっています。また、3月と比べると水準は低くなりますが、今回は税率引上げが最終決定された昨年10月以降、3か月連続して指数が100を超えており、駆け込みによると見られる現象がこの時点から出ています。

一方、非耐久財(消耗品)では、今回の3月はしょう油などの油脂・調味料やトイレットペーパーなどの家事用消耗品を中心に大幅に増加したことから、2月に比べて実質8.6%増加していますが、前回3月と比べると耐久財ほどの差にはなっていません。ただし、4月以降は前回と比べると大きく減少しています。(図2)

図2 耐久財と非耐久財の季節調整済実質指数の動き(各年とも前年平均=100)

(1) 耐久財 (2) 非耐久財(消耗品)

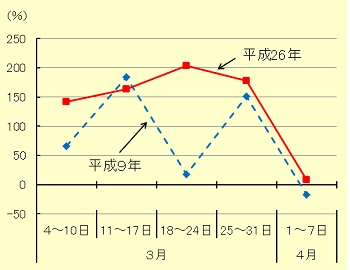

(3)家庭用耐久財の3月18日からの7日間の購入は前年の3倍超

次に、耐久財については冷蔵庫やエアコンなどの「家庭用耐久財」、非耐久財(消耗品)についてはしょう油などの「油脂・調味料」とトイレットペーパーなどの「家事用消耗品」の動きを詳しく見てみましょう。

家計調査は日別にも集計している3)ので、その結果を基に7日間ごとに前年同期と比較してみると、家庭用耐久財は、今回の3月は各期間とも実質増減率で100%(2倍)を超える増加となっており、特に春分の日で休日が1日多い18日から24日までの期間は実質増減率で203.3%と3倍を超える高い伸びとなっています。

油脂・調味料は、3月の各期間とも今回は前回よりも高い伸びを示しており、月末の7日間(25日〜31日)は前年同期に比べ実質46.6%の増加となっています。

家事用消耗品も油脂・調味料の動きと同じく、3月の各期間とも今回は前回よりも高い伸びを示しており、月末の7日間は前年同期に比べて実質増減率で99.4%と約2倍の高い伸びとなっています。(図3)

3)平成8年及び9年については日別集計を行っていない。そこで、各年の3月分及び4月分について、今回、特別集計(http://www.stat.go.jp/data/kakei/zuhyou/a616-cth1997.xls(エクセル:885KB))を行った。

図3 7日間ごとに見た対前年同期実質増減率

(1) 家庭用耐久財

(2) 油脂・調味料 (3) 家事用消耗品

世帯属性別に見た前回引上げ時との比較

(1)世帯主が60歳以上の無職世帯割合は前回引上げ時の約2倍

なぜ今年の3月の駆け込み購入による増加幅が前回に比べて大きくなったのか、その一因を少し探ってみましょう。

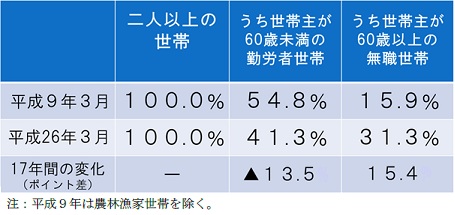

家計調査の結果による二人以上世帯の属性別分布を見ると、前回引上げがあった平成9年は、世帯主が60歳未満の勤労者世帯、いわゆるサラリーマン世帯の割合は5割を超えていましたが、この17年間で4割近くまで低下しております。一方、年金生活を中心とする世帯主が60歳以上の無職世帯の割合は、15.9%から31.3%と約2倍になっています。(表2)

この世帯構成の割合の変化を踏まえて、これまでに見てきた家庭用耐久財、油脂・調味料及び家事用消耗品について、それぞれの伸び率を比較してみましょう。

表2 世帯属性別分布の変化

(2)世帯主が60歳以上の無職世帯で顕著な駆け込み購入

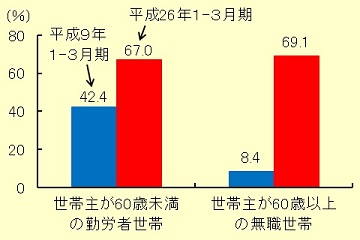

一般的に購入頻度が少ない家庭用耐久財については、1−3月期の1世帯当たり平均支出金額を前年同期と比較してみることにします。その結果を実質増減率で見ると、世帯主が60歳以上の無職世帯は、前回の引き上げ時には8.4%の増加でしたが、今回は69.1%増とかなり高くなっており、また世帯主が60歳未満の勤労者世帯(67.0%増)と比べても増加幅が大きくなっています。

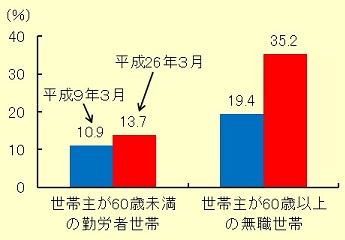

次に油脂・調味料について3月の実質増加率を見ると、まず世帯主が60歳未満の勤労者世帯と60歳以上の無職世帯では、前回引上げ時及び今回とも60歳以上の無職世帯の方が増加幅は大きくなっています。また、それぞれの世帯属性で見ると、60歳未満の勤労者世帯では前回(10.9%増)と今回(13.7%増)では、今回の方が増加幅はやや大きくなっていますが、大きな違いは見られません。一方、60歳以上の無職世帯では、前回が19.4%増だったのに対して今回は35.2%増と増加幅が15.8ポイントも大きくなっています。

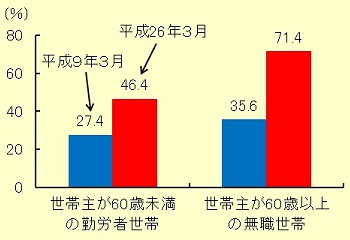

家事用消耗品の3月の実質増加率は、油脂・調味料と同じく、世帯主が60歳未満の勤労者世帯と60歳以上の無職世帯では、前回引上げ時及び今回とも60歳以上の無職世帯の方が増加幅は大きくなっています。また、両者とも今回の方が前回に比べて増加率が高くなっており、特に60歳以上の無職世帯では、前回が35.6%増だったのに対して今回は71.4%増と増加幅が2倍以上となっています。

このように60歳以上の無職世帯は60歳未満の勤労者世帯に比べて実質増加率が高く、また世帯分布割合も今回は前回よりも大きく上昇していますので、今回引上げ時における駆け込み購入においては、二人以上の世帯全体の消費支出の増加に対して前回に比べ大きく寄与しています。(図4)

図4 世帯属性別に見た対前年同月(期)実質増加率

(1) 家庭用耐久財

(2) 油脂・調味料 (3) 家事用消耗品

まとめ

(1)高齢無職世帯割合の増加

今回の消費税率引上げ時は、前回よりも大きな駆け込み購入による増加とそれに伴う反動減が見られました。その一因としては、これまでに示したように、人口の少子・高齢化が進んだことに伴い、生活防衛の意識が高い年金生活を送る高齢無職世帯の割合が増えたことから、消費税率引上げ前に少しでも多く消費財を購入したためと考えられます。

今回の分析では、前回の平成9年と比較する観点から世帯属性として世帯主が60歳以上の無職世帯を取り上げました。この区分内の世帯構造も変化し、この17年間でさらに高齢層に世帯分布がシフトしており、世帯主の平均年齢を見ると、前回引上げ時の平成9年3月は69.7歳でしたが、今回の平成26年3月は72.9歳と3.2歳高くなっています。

(2)異なる物価基調

このほかの変動要因としては、前回引上げ時はデフレ基調でしたが、今回はインフレ基調だったということが挙げられます。

前回、消費者は消費税率が高くなったとしても、しばらく待っていれば物は更に安く手に入るという状況でした。一方、今回は円安の進展などの下、前年からガソリン、食品、日用品等が相次いで値上げされ、今後もそれが続く状況にあるとみられており、このような物価の動向の違いが、消費者の購入行動に影響を与えたと考えられます。

(3)消費税率の引上げ幅の違い

また、今回と前回の消費税率の引上げ率の違いが挙げられます。今回(5%→8%)の方が前回(3%→5%)に比べて1%ポイント高かったわけですが、自動車や住宅のリフォームなどの高額な財やサービスを購入するに当たっては、この1%ポイントという差は支出金額のベースで見ると小さな差ではないことから、今回の方が前回に比べ駆け込み需要が高かったのではないかと考えられます。

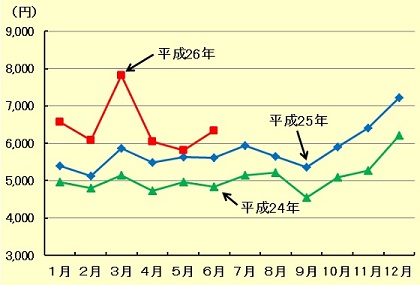

(4)ネットショッピングの進展

最後にもう一つデータを紹介しましょう。毎月、「家計調査」を補完する統計調査として統計局が実施している「家計消費状況調査」の結果から、インターネットを利用した支出金額の推移をみると、今年の3月は前年同月に比べて名目で33.1%増加しており、支出総額全体(名目14.5%)よりも増加幅は大きく、インターネットを利用した購入でも消費税率引上げ直前に駆け込み購入があったことが伺えます。(図5)

ネットショッピングは、出歩かずにいつでもどこでも買い物ができるので、年々利用が増えており、平成25年平均の1世帯当たり1か月間の平均支出額はこの調査が始まった平成14年平均に比べ、5.2倍4)となっています。このような点も前回に比べて駆け込み需要を押し上げる一因になったのではないかと考えられます。

4)「統計Today No.76」(http://www.stat.go.jp/info/today/076.htm)に掲載

図5 インターネットを利用した1世帯当たり1か月間の平均支出金額の推移

※このレポートは、2014年度統計関連学会連合大会において報告した「家計調査から見た消費税率引上げ前後の消費行動について」(堀井俊ほか)を基に作成した。

(平成26年9月30日)