ここから本文です。

家計調査に関するQ&A(回答)

A 家計調査とは

A - 1 家計調査はどのような調査なのですか?

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握して、景気動向の重要な要素である個人消費の動向など、国の経済政策・社会政策の立案のための基礎資料を提供するため、総務省統計局が毎月実施している統計調査です。

家計調査の調査対象は学生の単身世帯等を除く全国の世帯で、2020年の国勢調査によると、これらの世帯は約5,270万世帯で全国の世帯の約94.4%を占めています。

この中から無作為に選定された調査世帯で6か月間(単身世帯は3か月間)、毎日のすべての収入と支出を家計簿に記入していただきます。

A - 2 なぜ毎月調査を実施するのですか?

個人消費は、物価の変動や税制の変更などのほか、季節・天候の変化の影響も受けます。こうした個人消費の動向を的確に把握するために、毎月、継続して調査を実施する必要があります。

A - 3 家計調査はどのようなことを調べるのですか?

家計調査では、4種類の調査票により、次のことを調査しています。

家計簿……………日々の収入・支出、購入数量(収入は勤労者世帯及び無職世帯について調査)

年間収入調査票…過去1年間の収入

貯蓄等調査票……貯蓄・負債の状況と住宅などの土地・建物の購入予定について

世帯票……………世帯構成、世帯員の年齢、職業、住居に関する事項など

A - 3 - 1 家計調査で購入数量も調査するのはなぜですか?

家計調査の購入数量データは食料需給の動向などをみるために利用されており、食料政策などを策定するための基礎資料となっています。

また、購入数量と支出額から平均購入価格が分かり、消費者行動(価格志向)による個人消費への影響なども分析できます。

このように、購入数量のデータは、政府の経済政策の基礎資料としても、また、消費行動の分析をする上でも大変重要なものとなっています。

A - 4 家計調査の結果はどのように利用されているのですか?

家計調査の結果は、国民生活の実態を把握するものとして政府・地方公共団体ばかりでなく、民間の会社、研究所あるいは労働組合などでも広く利用されています。調査結果の主な利用には次のようなものがあります。

- 経済政策や社会政策を立てるための分析用資料として

- 経済動向あるいは景気動向をみる一つの指標として

- 国、地方公共団体、企業などで賃金水準を決めるための資料として

- 消費者が購入する商品やサービスの需要予測の資料として

- 国民経済計算の民間最終消費支出を推計するための基礎データとして

- 消費者物価指数を作成するための指数品目の選定及びウエイトの算定の資料として

なお、各省庁等で利用されている実例を挙げると次のとおりです。

| 内閣府 | 我が国経済の分析(経済財政白書)、国民生活の分析(消費者白書)、国民経済計算の推計、経済見通しや経済計画の作成、消費者行政の基礎資料、景気動向指数など |

|---|---|

| 総務省 | 情報通信白書 |

| 財務省 | 各種税率や所得控除など各種税額控除の検討のための基礎資料など |

| 厚生労働省 | 生活保護基準の算定、各種年金制度の検討、医療費等の各種厚生関係料金の算定、労働経済の分析(労働経済白書)、労働問題調整の基礎資料など |

| 農林水産省 | 農家・非農家の生活水準の比較、生産食料品の需給関係の分析など |

| 経済産業省 | 我が国経済の分析(通商白書)、中小企業への需要分析(中小企業白書)、各種産業ビジョン策定の基礎資料など |

| 人事院 | 標準生計費の算定、給与基準改定、寒冷地手当算定の基礎資料など |

| 地方自治体 | 県民経済計算、地域振興、給与基準の改定など |

| 大学・研究所 | 家計収支の計量経済分析など |

| 民間会社 | 地域別、階層別、商品別などの消費実態(マーケティング)の分析及び将来需要の予測など |

| 労働団体 | 賃金算定の資料など |

A - 5 どうしても答えなければいけないのですか?

この調査の基となっている統計法では、報告の義務に関する規定があります。また、報告をしない場合の罰則の規定もあります。

しかし、統計調査は、その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。皆様のご理解なしには正確な統計はできませんので、よろしくお願いします。

※ 報告義務の規定については統計法(e-Gov)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

B 調査方法について

B - 1 調査はどのように行われるのですか?

調査は次のような流れで行われています。

総務省統計局

(1) 調査票の設計、調査方法 (7) 調査結果の集計・公表

などの企画・設計、調査

地域の選定

![]()

都道府県・指導員

(2) 調査員の選任・指導、 (6) 調査票の提出・整理

調査世帯の選定

![]()

調査員

(3) 調査地域の世帯名簿の作成、 (5) 調査票の回収

調査の依頼、調査票の配布

![]()

世帯

(4) 調査票(家計簿など)の記入

B - 2 調査世帯はどのように選ばれるのですか?

家計調査では、調査世帯が全国の世帯の縮図となるよう、統計理論に基づいて世帯を選定して調査を行っています。具体的には、層化三段抽出法により、全国で約9,000世帯を無作為に抽出して調査をお願いしています。層化三段抽出法とは、3段階に分けて調査世帯を選ぶ方法です。家計調査の場合、まず、第1の段階では、全国の市町村をいろいろな特性によりグループ(層)に分け、それぞれのグループから一つずつ合計168市町村を選びます。次に第2の段階では、各市町村から調査地区(単位区)を無作為に選びます。第3の段階では、調査地区内のすべての世帯のリストを調査員が作成し、その中から乱数表を用いて調査世帯を無作為に選びます。

B - 3 約8,000世帯(二人以上の世帯)の標本は、地域(168層)別にどのように配分されているのですか?

まず、目標とする標準誤差率を基に、全国結果を集計するのに必要な標本サイズである約5,000世帯を各層に配分します。

この後、地方別結果を集計するために、標本サイズが約400世帯を下回る地方について約400世帯となるように追加配分します。また、都道府県庁所在市及び政令指定都市別の結果を集計するために、標本サイズが約100世帯を下回る都道府県庁所在市等について約100世帯となるように追加配分します。この結果、全国で約8,000世帯となります。

B - 4 調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?

調査員は、一般の人の中から、次の要件を考慮して選考され、都道府県知事が、特別職の地方公務員として任命します。

- 調査票の配布及び回収、関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者であること

- 原則として20歳以上の者であること

- 秘密の保護に関して信頼のおける者であること

- 選挙に直接関係のない者であること

- 税務・警察に直接関係のない者であること

B - 5 調査票はどのように提出するのですか?

調査票の受渡しは、調査員が直接、調査世帯までお伺いして行います。調査員が回収した調査票は都道府県を経由して総務省統計局に提出されます。

C プライバシーの保護について

C - 1 プライバシーは保護されるのですか?

【秘密の保護の徹底】

家計調査は、統計法等の法令規定に基づいて行われます。

調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されており、違反者に対する罰則も定められています。また、調査票情報等の利用制限も定められており、秘密の保護の徹底が図られています。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。また、オンライン回答データについても、全て暗号化して家計調査オンラインシステムのサーバに届けられ、紙の調査票と同時期に削除処理します。本システムのサーバは、厳重に管理されており、不正なアクセスの監視も24時間実施しています。

【調査員への指導】

個人情報の保護を一層徹底させるために調査員用に調査事務マニュアルを作成し、秘密保護等について指導を徹底しています。

C - 2 税金に関係はないのですか?後で勧誘などに使われることはありませんか?

この調査で集めた個人情報は、「統計法」により保護されますので、税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありません。

D 集計方法について

D - 1 家計収支(二人以上の世帯)の全国結果集計はどのように行っているのですか?

家計調査では各市町村(層)で調査対象世帯の抽出率が異なります。そのため、市町村が異なると同じ1世帯でも、その市町村を代表する世帯の数が異なります※1。

そこで、まず、1世帯が各市町村を代表する世帯の数である抽出率の逆数を市町村別の調整係数とします※2。

次に、労働力調査の世帯分布結果(1年前の同じ月から始まる12か月分の平均)を基に地方(10区分)、世帯人員(4区分)別に調整係数の補正を行います。

この補正後の調整係数をウェイトとして、各世帯の金額等を加重平均して月平均結果とします。四半期平均結果は当該期間の月平均結果を合計し3で割った結果、年平均結果は同様に12で割った結果としています。

※1 例えば、那覇市は81,713世帯のうち168世帯を調査しますので、抽出率は486分の1となります(2023年標本改正)。つまり、那覇市の調査対象の1世帯は486世帯を代表していることになります。

※2 実際には、全ての市町村の調整係数を486で割って小さくしています。こうすると那覇市の調整係数が最も小さい1となります。

※3 推計方法の詳細は、推計方法(PDF:170KB)をご覧ください。

E 公表時期について

E - 1 調査の結果はいつごろ公表されるのですか?

- 家計収支編…公表日についてはこちら

二人以上の世帯の月平均結果は、原則として、調査月の翌々月上旬に公表し、閣議に報告します。

総世帯・二人以上の世帯・単身世帯の四半期結果及び年平均結果は、期及び年ごとの調査最終月の翌々月上旬(二人以上の世帯の月平均結果の公表と同時)に公表します。 - 貯蓄・負債編…公表日についてはこちら

原則として、四半期ごとの調査最終月のおおむね4か月後に四半期結果を公表します。

F <家計収支編>について

F - 1 ふだん家計簿をつける世帯が減っている中、正しい家計収支の調査ができているのですか?

家計調査では、日ごろから家計簿をつけている世帯を調査世帯として選定しているのではなく、ふだん家計簿をつけていない世帯も含めたすべての世帯の中から調査世帯を選定しています。この調査のために専用の家計簿を用意し、調査対象となった世帯には、調査員が訪問して記入の仕方をきめこまかく説明した上で家計簿を記入してもらいます。

家計調査では、世帯が家計簿に記入する際、購入したものを単純に記入していく方法をとっています。この記入方法は費目ごとにまとめ書きをするような記入方法に比べて、分類や合算など特別な処理を要しないため、相対的に記入の際の手間は軽くなり、記入の正確性も保てることになります。

また、家計簿には、毎日の記入の最後に「本日の現金残高」欄に記入してもらっており(勤労者世帯及び無職世帯)、翌日に持ち越す現金の手持ち額とその日の収支をチェックしてもらうことにより、毎日の記入漏れや記入誤りを確認できます。

このように正しい家計収支の調査ができるように様々な工夫を行っています。

F - 2 なぜ、日々の支出の他に、収入や世帯構成など細かく調査するのですか?

一口に世帯と言っても、小さな子供がいる世帯、年金生活をしている世帯、一人暮らしの世帯、住宅ローンを返済している世帯、共働きの世帯など、その世帯の属性は様々です。

国や地方公共団体が各種の施策を立案し、適切に実施するためには、どのような世帯がどのような生活を送っているかを正確に調べることが必要で、そうしたデータなしに、どのような世帯を対象として、どのような施策が必要かを適切に判断することはできません。

そのために、家計調査では、日々の支出の他に、収入や世帯構成などを調査しているのです。

F - 3 なぜ、収入については、勤労者世帯及び無職世帯についてのみ調査するのですか?

収入は、消費支出と同様に家計に関する重要な指標です。

しかし、収入は消費支出と異なり、給与、年金、事業など、収入の源泉により受取間隔が実際には異なっています。例えば、給与は月単位であり、年金は2か月に1回の受取りとなります。一方、個人営業などの営業収入については、必ずしも月単位などの決まった間隔で受け取れるものばかりではありません。

そのため、家計調査では、標本規模や結果への影響などを考慮し、月次又は2か月ごとなどに安定的に収入を受け取る勤労者世帯及び無職世帯を調査対象として、月次の収入を家計簿で把握しています。

なお、個人営業などの世帯も、年間収入(過去1年間の収入)については、勤労者世帯及び無職世帯と同様、年間収入調査票で把握しています。

F - 4 近年、人口が高齢化し、世帯人員は減少する傾向にある中、家計調査の結果を利用するにあたって注意する点はありますか?

核家族化や人口の高齢化などにより、家計調査の結果においても1世帯当たりの平均世帯人員の減少と世帯主の平均年齢の上昇がみられます。これら世帯人員や世帯主年齢の変化は、家計消費にも影響を与えます。したがって、家計調査の消費支出などを長期に渡って比較する場合には、その影響を考慮することが必要となります。

家計調査では、2018年12月まで、世帯人員の減少、世帯主年齢の上昇及び一月の日数の増減の影響並びに物価の変動を除去した「消費水準指数」を参考系列として公表していました。また、2018年1月から公表している消費動向指数(CTI: Consumption Trend Index)のうち調整系列(分布調整値)は、世帯主の年齢階級の分布と世帯人員の分布を基準年で固定して算出した指数で、これらの変化の影響を除去した消費動向を示します。

※ 2018年12月分をもって消費水準指数の作成を取りやめました。2019年1月分以降は、世帯消費動向指数(CTIミクロ)の調整系列(分布調整値)をご覧下さい。

「消費水準指数」の結果及び詳しい内容については以下を参照してください。

F - 5 消費支出の対前年増減率の実質化は、どのように行っているのですか?

家計調査において、消費支出の対前年増減率の実質化には、消費者物価指数「持家の帰属家賃を除く総合」を用いています。(用語の解説 11 実質増減率の算出方法)

※「持家の帰属家賃」とは、実際には家賃の受払いを伴わない自己所有住宅(持ち家住宅)についても、通常の借家や借間と同様のサービスが生産され、消費されるものと仮定して、それを一般市場価格で評価した概念的なものです。これは、国際比較を行う際などで、持ち家率の違いにより住居費が異なる点を補うために大変有効な考え方です。

世帯の実際の支出を調査する家計調査には「持家の帰属家賃」に該当する項目がないため、消費支出の対前年増減率の実質化には、「持家の帰属家賃を除く総合」を用いています。

なお、食料や被服など、消費支出の内訳の項目の対前年増減率の実質化には、それぞれの項目に該当する消費者物価指数を用いています。

F - 5 - 1 実収入の対前年増減率の実質化は、どのように行っているのですか?

実収入の対前年増減率の実質化に関しては、消費支出と同様に消費者物価指数「持家の帰属家賃を除く総合」を用いています。

また、世帯の収入については帰属家賃などの持家の住宅費用が含まれる消費者物価指数を用いて実質化している国がアメリカ、イギリスなどいくつかあります。そのため、消費者物価指数の「持家の帰属家賃を除く総合」を用いて実質化した対前年増減率に加え、国際比較がより容易に可能となるよう、消費者物価指数の「総合」を用いて実質化した対前年増減率についても公表しています。

F - 6 家計調査<家計収支編>では季節調整値を公表していますか?

家計調査の結果には季節性があるため、主要項目の季節調整値を計算し公表しています。

家計調査の結果について、6月や12月などのボーナス月における収入や支出は、他の月に比べ金額が多くなり単純に前月と比較しても意味がありません。季節調整値とは、このように毎年同じ月に同じような変動を繰り返す季節性がある結果について、毎年同じような周期を持つ変動(季節変動)部分を除去して作成した結果のことであり、前月など異なる月と比較することが可能となります。

なお、うるう年や曜日などの影響も取り除いた結果を計算し、公表しています。

詳しい内容については以下を参照してください。

F - 7 家計調査の世帯主の年齢階級分布は高齢者に偏っていると言われていますが、どの程度偏っているのでしょうか?

二人以上の世帯について、家計調査(2020年平均)と2020年国勢調査人口等基本集計で世帯主の年齢階級別世帯数割合を比較してみると、40歳代はほぼ一致していますが、60歳代、70歳以上はそれぞれ2.9ポイント、2.6ポイント家計調査が高くなっています。一方、30歳代以下では、家計調査が低くなっています。

ただし、世帯主の定義は、それぞれの調査で一致しない点は注意が必要です。

F - 8 家計調査の共働き世帯の割合は他の統計に比べて少ないと言われていますが、どの程度少ないのでしょうか?

二人以上の世帯について、家計調査(2015年平均)と労働力調査(2014〜2015年平均)で夫婦共働き世帯の割合を比較してみると、家計調査は54.8%、労働力調査は63.0%で、家計調査が8.2ポイント低くなっています。

※1 家計調査の割合は、夫は世帯主、妻は世帯主の配偶者としており、調査票情報を独自集計して算出しています。

※2 労働力調査の2年分の平均と比較しているのは、次の理由によります。

家計調査の全国結果集計の際に、労働力調査の1年前の同じ月から始まる12か月分の世帯分布結果を基に、調整係数を補正

しています(Q D-1参照)。そのため、家計調査のある年の年平均結果は、労働力調査の1年前の1月から当年の11月までの結果を

基に補正しています。例えば、2015年1月分の家計調査の結果は、2014年1月から12月の労働力調査の世帯分布結果を基に補正

しています。また、2015年12月分の家計調査の結果は、2014年12月から2015年11月の労働力調査の世帯分布結果を基に補正

しています。

F - 9 家計調査の結果から、ポイントの取得や利用分は分かりますか?また、集計上どのように扱われるのですか?

ポイントは、 財やサービスの購入での利用に加え、財・サービス等と交換することもできますが、それぞれ交換率が異なる場合があるため、ポイントを取得した時点で、現金相当の収入として一律に把握することが難しいという性質があります。 このため、家計調査では、ポイントを、その利用時点で利用分だけ発生する収入に相当するものとして扱っています。収入としてのポイントは「039 他の特別収入」に含まれますが、この項目には不用品の売却代や宝くじの配当金なども含まれるため、ポイントのみの金額は分かりません。また、支出としてのポイントの利用分は、現金での支出と区別ができないため、分かりません。

例えば、1,000円の財やサービスを、ポイントを交えて、あるいは全額ポイントで購入した場合、以下のように計上※します。(例1、例2)

※利用分のポイントのみを計上し、保有する全てのポイントを計上するわけではありません。

なお、ポイントを財やサービスと交換する形で利用した場合は、現物の受け渡しと同様、家計調査では把握していません。

F - 10 家計調査の結果から、電子マネーのチャージや利用分は分かりますか?

家計調査では、電子マネーは決済手段の一つとして現金と同様の取扱いとしています。このため、現金を電子マネーに変えるチャージについては、変化がないものとして、収入や支出に影響を与えません。また、電子マネーの利用は支出に含まれますが、現金での支出と区別ができないため、電子マネーの利用分のみは分かりません。

F - 11 家計調査では、割引された財やサービスの購入はどのように扱われるのですか?

家計調査では、割引後の価格を「消費支出」として計上しています。

割引については、購入する消費者すべてに割引後の価格が適用されるため、財やサービスの価格そのものを表していると考えられることから、ポイント利用での購入と扱いが異なります。

F - 12 軽減税率対象の品目は、家計調査での収支項目分類ではどこに分類されますか?また、結果表の金額は税込、税抜のどちらになっていますか?

軽減税率対象の品目と家計調査の収支項目分類での品目は以下のとおり対応しています。

また、家計調査では税込の金額を調査しているため、結果表の金額は、税込金額となっており、標準税率(10%)と軽減税率(8%)を分けて表章していません。

軽減税率制度の詳細は、以下URLをご参照ください。

F - 13 近年、エンゲル係数は上昇傾向です。このような経年変化にはどのような要因が考えられますか?

エンゲル係数とは、消費支出に占める食費の割合を指し、食料/消費支出×100で算出します。(家計調査では、用途分類の各結果表で公表しています。)

二人以上の世帯のエンゲル係数は1990年代前半まで低下してきましたが、1990年代後半からほぼ横ばいで推移し、その後、2010年代半ばから上昇傾向にあります。

一般的に、エンゲル係数は、収入が多い世帯ほど低い傾向があると言われますが、時系列変化においては様々な要因が影響すると考えられ、この上昇には、物価変動のほか、食生活や生活スタイルの変化などが含まれているものと考えられます。

例えば、食料の支出の中でも、単価が高い調理食品や外食が増加したことや一般的に食料への支出割合が高い高齢層が増加したことなどが挙げられます。

また、2020年には、新型コロナウイルス感染症の拡大によって様々な行動制限があったため、食料以外の支出の減少によるエンゲル係数の上昇も見られました。

エンゲル係数の時系列変化は、こうした様々な要因が影響しています。

G <貯蓄・負債編>について

G - 1 家計調査<貯蓄・負債編>の「貯蓄」や「負債」は、どのように調査されているのですか?

調査世帯に対して調査開始後(家計簿記入開始後)2か月目の1期分※の家計簿を回収する際に「貯蓄等調査票」を配布し、3か月目の1日現在の「貯蓄」及び「負債」の保有状況を貯蓄等調査票に記入してもらいます。

「貯蓄等調査票」は、二人以上の世帯のみが記入し、調査開始後3か月目の1期分※の家計簿を調査員が回収する際に、調査世帯が封筒に入れて密封し、調査員に提出します。

家計調査では世帯員が二人以上の調査世帯は、6か月間継続して調査し、毎月6分の1の世帯が交替することになっていますので、「貯蓄等調査票」は、毎月6分の1の世帯が記入することになります。

なお、「貯蓄等調査票」に記入された「貯蓄」及び「負債」の現在高は更新されることはなく、調査世帯は調査期間である6か月の間、調査開始後3か月目の1日現在の「貯蓄」及び「負債」を保有しているとみなして、集計しています。

※毎月の家計簿の記入は、1日から15日までを1期分として、16日から月末までを2期分として、それぞれ家計簿冊子を分けて記入をしてもらいます。

G - 2 家計調査で家計収支だけでなく、「貯蓄」や「負債」も調べるのはなぜですか?

家計の状況を総合的に把握するには、「所得」、「消費」、「資産」の3つの側面からとらえることが重要です。

したがって、世帯の消費動向を把握する際には、貯蓄・負債の状況も家計収支と一体的に把握することが求められます。具体的には「家計簿」や「年間収入調査票」による調査だけでなく、金融資産である「貯蓄」や「負債」も調査することによって、世帯がどのようなもの(財やサービス)にいくら支出しているかを、貯蓄現在高や負債現在高の階級別に時系列で比較することが可能となります。例えば、一般に「資産効果」などと呼ばれていますが、株価の上昇により貯蓄が増加した場合に消費がどの程度変化したのかを把握することができるようになります。

G - 3 家計調査<貯蓄・負債編>はどのように集計、公表されているのですか?

家計調査<貯蓄・負債編>の集計においては、調査世帯の貯蓄・負債は調査期間である6か月の間変化しないものとみなし、6か月間同じ貯蓄等調査票のデータ(調査開始後3か月目の1日現在)が用いられます。

また、調査結果は、四半期平均は各四半期の最終月のおおむね4か月後に公表しており、年平均は10〜12月期平均と併せて公表しています。

貯蓄・負債編の年平均は、家計収支編の集計対象となった各世帯の調査開始後(家計簿記入開始後)3か月目の1日現在における貯蓄・負債現在高について、当年各月の平均を12か月間平均した結果となります。

したがって、例えば年平均のデータとして利用される当年1月平均の貯蓄・負債現在高には、年初の1月に調査を終了した世帯の前年10月現在の貯蓄・負債現在高が含まれています。また、当年12月の貯蓄・負債現在高には、年末12月に調査を開始した世帯の翌年2月現在の貯蓄・負債現在高が含まれます(下図)。

G - 4 「貯蓄がない世帯の割合」は、どのくらいあるのですか?また、どのように求めたらよいのですか?

2024年平均の結果では4.2%です。

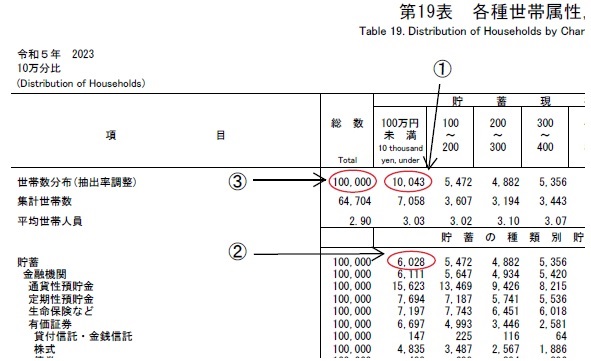

貯蓄現在高階級別の世帯分布表(家計調査年報 II 貯蓄・負債編 第19表※)より次のように求めることができます。

※家計調査<貯蓄・負債編>の詳細結果表8-30表により求めることも可能です。

家計調査年報(II 貯蓄・負債編)第19表(2024年)

なお、「貯蓄がない世帯」とは、調査世帯に配られた貯蓄等調査票の記入において、貯蓄現在高の質問に対して「なし」にマークした世帯をいいます。

また、貯蓄等調査票が提出されなかった世帯や、未記入の世帯等は「貯蓄不詳の世帯」といい、「貯蓄がない世帯」とは異なります。

H 他調査との比較

H - 1 家計調査の結果は販売統計とどのように違うのですか?

家計調査の消費支出は、1世帯当たりの平均値であって、耐久財や非耐久財(消耗品)などの「財」への支出だけでなく、住居(家賃など)、交通費、教育費、診療代などの「サービス」への支出も含め、世帯が消費するものを幅広く含んでいます。また、「贈与金」や「仕送り金」といった他の世帯への移転支出も含まれています。

これに対して、販売側の統計である商業動態統計調査(経済産業省)の小売業販売額などは、総額であって、基本的に「財」に関する統計であり、家計調査の消費支出に含まれている「サービス」への支出はほとんど含まれていないことに加え、一部事業向け販売分、外国人観光客による消費分なども含まれています。

このように概念や対象とする範囲が異なるため、販売側の統計と比較する際には、留意する必要があります。

H - 2 家計調査の結果は国民経済計算の四半期別GDP速報(QE)の民間最終消費支出とどのように違うのですか?

マクロ統計である国民経済計算は、国際連合が提唱する体系(SNA:System of National Accounts)にのっとったものであり、その中のGDPの構成要素の一つである民間最終消費支出は、家計調査の消費支出とは概念や範囲がやや異なります。主な概念や範囲の違いは次のとおりです。

(1) 家計調査では、消費支出を1世帯当たりでとらえていますが、国民経済計算では、我が国全体の消費支出の総額を推計しています。したがって、国民経済計算では世帯数の変化も結果に影響します。

(2) 家計調査では、実際に支払った借家・借間の家賃等のみが計上されますが、国民経済計算では、持家についても持ち主が借家と同様のサービスを受けたものとみなしてその対価(帰属家賃)を金額として推計し、民間最終消費支出に含めています。

また、国民経済計算の民間最終消費支出の四半期別GDP速報(QE)においては、家計調査などの結果が用いられていますが、次のような処理が行われています。

(3) 家計調査の結果では、贈与金、仕送り金等の移転支出を消費支出に含めていますが、国民経済計算の四半期別GDP速報(QE)の推計ではこれらを除外しています。

(4) 四半期別GDP速報(QE)の民間最終消費支出の推計方法では、主として家計調査や家計消費状況調査などから推計した需要側推計値と、供給(販売)側推計値を加重平均し、民間最終消費支出を推計しています。

こうした概念や範囲の違い、あるいは推計方法の違いがありますので、家計消費をみる上ではそれぞれの統計の特徴を考慮して利用する必要があります。

H - 3 家計調査の収入は毎月勤労統計調査の賃金とどのように違うのですか?

家計調査の「実収入」(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)は、全ての世帯員の収入を合算した1世帯当たりの平均収入を表すものです。これに対して、毎月勤労統計調査(厚生労働省)の「現金給与総額」は労働者1人当たりの平均賃金を表すものです。

また、「実収入」は、勤め先収入のほか、事業・内職収入、公的年金給付等の社会保障給付も含まれる広い概念です。

このように概念や対象とする範囲が異なるため、賃金統計と比較する際には、留意する必要があります。

家計調査と毎月勤労統計調査(月次結果)の対象範囲の違い

I その他

I - 1 家計調査の結果の誤差はどのくらいですか?

家計調査などの標本調査では、調査世帯(標本)が全国の世帯全体(母集団)の縮図にできるだけ近くなるよう、統計理論に基づいて、無作為抽出の方法により調査対象世帯を選定していますが、結果数字に「ゆれ」が生じることもあります。このような「ゆれ」は、「標本誤差」と呼ばれており、その「ゆれ」の幅の大きさを「標準誤差率」という尺度により表しています。多くの場合、標本調査の結果から得られた数値と真の値との差は、一定の確率で標準誤差率の範囲内に収まっています。

家計調査では、標本設計の基となっている層化三段抽出法の理論式に基づいて標準誤差率を定期的に計算し、その数字を「家計調査年報」に掲載して公表しています。家計調査<家計収支編>における2024年の二人以上の世帯の消費支出の標準誤差率は、毎月の結果では1.3〜1.6%となっており、年平均の結果では0.4%となっています。

二人以上の世帯の支出金額の標準誤差率(%)

| 年月 | 消費支出 | 集計世帯数 |

|---|---|---|

| 2024(令和6)年1月 | 1.3 | 7,258 |

| 2月 | 1.4 | 7,294 |

| 3月 | 1.5 | 7,243 |

| 4月 | 1.5 | 7,199 |

| 5月 | 1.3 | 7,223 |

| 6月 | 1.3 | 7,212 |

| 7月 | 1.3 | 7,213 |

| 8月 | 1.4 | 7,236 |

| 9月 | 1.4 | 7,238 |

| 10月 | 1.6 | 7,202 |

| 11月 | 1.4 | 7,272 |

| 12月 | 1.3 | 7,251 |

| 2024(令和6)年平均 | 0.4 | 7,237 |

標準誤差は、集計対象の世帯の範囲や収支項目によって異なりますが、対象世帯の少ない世帯区分についての集計結果や、購入頻度の少ない品目への支出額の数字などは、標本誤差が大きくなりがちです。このような数字を見る場合には、標本誤差の影響を少なくするために、1か月分の数字だけでなく複数の月にわたり平均した数字を利用したり、あるいは、他の世帯区分や類似する品目と合算した数字を使用するなど、利用上の工夫が必要です。

なお、家計調査<貯蓄・負債編>では、2024年平均の二人以上の世帯における標準誤差率は、貯蓄現在高が1.4%、負債現在高が2.0%となっています。

さらに、誤差には、「標本誤差」のほかに、「非標本誤差」がありますが、非標本誤差は、標本誤差とは異なり、どの程度の誤差が生じているのか、数字で評価することができません。非標本誤差の要因は、回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる記入をした場合の誤りや、無回答、調査員の面接の拙さによる誤り、不慣れによる標本の脱落・把握誤り、連絡・指導の不徹底による誤り、調査票の処理及び集計上の誤りなど、調査のあらゆる段階で発生する可能性があります。これらの誤りを少なくすることが、非標本誤差を小さく抑えることにつながります。

I - 2 家計調査は単身世帯や農林漁家世帯を調査対象(母集団)に含めているのですか?

現在の家計調査は、単身世帯や農林漁家世帯も調査対象(母集団)に含めています。家計調査の調査対象(母集団)は学生の単身世帯等を除く全国の世帯であり、2020年の国勢調査によると、これらの世帯は約5,270万世帯で全国の世帯の約94.4%を占めています。

家計調査では、1999年までは、農林漁家世帯を除く二人以上の世帯を調査対象(母集団)としてきましたが、2000年から農林漁家世帯も調査対象(母集団)に含めて調査することとし、同対象の結果を公表しています。

なお、農林漁家世帯を除く結果については、2017年12月分をもって公表を終了しました。

また、単身世帯については、1995年から単身世帯収支調査を開始し、年平均結果(1998年1−6月期分から半期平均結果)を公表してきました。2000年からは調査世帯数を拡大して、寮・寄宿舎に居住する単身者も調査しています。これに伴い、四半期ごとの平均結果を公表していました。

さらに、2000年1−3月期分からは、家計調査結果と単身世帯収支調査結果を用いて、単身世帯、農林漁家世帯などすべての世帯を含む家計収支の結果を推計し、「家計総世帯集計結果」として公表していました。

その後、2002年1月に単身世帯収支調査を家計調査に統合し、単身世帯を含む総世帯の結果を四半期、年及び年度の区分で公表しています。

このように、以前は家計調査の対象外であった世帯についても統計の整備を行いましたので、個人消費の動向を把握するには、目的に応じたデータを利用する必要があります。

I - 3 毎月の家計収支の結果は二人以上の世帯の結果であり、全国の3分の1以上を占める単身世帯の結果が含まれていません。 したがって、月次の結果では総世帯の動向を捉えてはいないのではないでしょうか?

単身世帯の1か月間の平均消費支出は173,042円(2025年平均)です。一方、近年、二人以上の世帯は314,001円(2025年平均)と単身世帯の2倍近くあります。このため、単身世帯の割合が高くなってきていますが、世帯割合を加味して考えると、総世帯の消費支出額に占める二人以上の世帯の消費支出金額は8割近くとなっていますので、二人以上の世帯の動向が、総世帯の動向のすう勢を占めています。

ただし、単身世帯の消費動向は世帯全体にも影響していることは確かですので、単身世帯を含めた総合的な分析を可能とするため、2018年1月分から消費動向指数(CTI: Consumption Trend Index)を公表しています。

I - 4 家計調査で使われている用語の説明はどこにありますか?

家計調査で使われている用語の詳しい説明は、以下を参照して下さい。

I - 5 家計消費指数とは何ですか?

購入頻度が少なく結果が安定しにくい高額な消費項目については、家計調査とは別にサンプル数の多い「家計消費状況調査」でも調査しています。そこで、家計調査の結果を家計消費状況調査の結果で補完した値を求め、これを指数化したものが、家計消費指数です。

詳しい内容については以下を参照してください。

※ 家計消費指数は、2018年1月分から公表している消費動向指数(CTI: Consumption Trend Index)のうち、世帯消費動向指数に統合され、過去2002年まで遡及した結果を公表しています。このため、2017年12月分をもって家計消費指数の作成を取りやめました。