日本の近代化を影で支えた

統計の偉人たち

日本の統計学発展に寄与し、大きな功績を残した偉人たちを紹介します。

1 外国への関心を芽生えさせた幼少期の環境

肥前国佐賀城下(現在の佐賀市)で佐賀藩士の長男として生まれました。父は長崎港警備の砲台指揮官で、大砲を発射する照準や射角にかかわる数学知識、火薬の調合にかかわる化学知識に通じ 、また長崎でオランダ領事などと接することで外国事情にも通じていました。そんな父に随行して様々なものを見聞きした大隈重信は、幼少時代から数理、自然科学、外国への関心を強めました。6歳にして藩校の「弘道館」に入りましたが、「弘道館」で教えていた儒教教育に反発し、塾生の南北騒動(儒教教育への賛否騒動)の首謀者とされて、15歳で退学に。翌年、佐賀藩の「蘭学寮」に入って蘭学とオランダ語を学んで西欧文化に触れ、その後、自身も「弘道館」(旧弘道館と蘭学寮が統合した新たな弘道館)の蘭学教授に就任し、藩主・鍋島直正にもオランダ憲法を進講しました。

2 宣教師を介して英語やアメリカの憲法を学ぶ

26歳で、海外貿易に力を入れる佐賀藩が輸出品開発のために設けた「代品方」(かわりしなかた)での勤務を命ぜられ、長崎に赴任。この赴任中に、「弘道館」の学友であった副島種臣らとアメリカ人のフルベッキ宣教師から英語を学びました。また、フルベッキのもとでは新約聖書やアメリカ憲法なども読んでおり、フルベッキが校長となった英語学校「致遠館」の設立にも携わり、青少年に対する教育も行いました。大隈重信はこの時期に外国への関心をさらに強めたと考えられています。

3 明治政府発足とともに政府に登用

1868年に明治維新が起こり、大隈重信は30歳で明治政府に登用され、「外国事務局」の判事として長崎の裁判所と運上所(税関)に勤めることとなりました。長崎に着任するとすぐにキリスト教徒への迫害問題で、外国の公使団との交渉に実務担当として加わりました。その際に、公使団のパークス(イギリス公使)と渡り合って日本側の処分を認めさせると、その功績が評価され、横浜裁判所へ配属されました。

4 財政運営のために戸口や田畑の調査を指示

翌年の1869年(明治2年)1月には中央政府に仕えることとなり外国官副知事に、3月には会計官副知事を兼務し、8月には民部大輔と大蔵大輔を兼任。さらに次の年には参議となり、その1年後には大蔵卿となりました。国の財政に携わるようになると、地租改正を行うにあたって必要となる戸口数や田畑の面積など、租税の状況が分かる資料がないことを知り、各藩に対して調査を指示し、統計にも関わるようになりました。そして1871年(明治4年)には、アメリカでの財政制度の調査から帰国した伊藤博文の建議を取り入れ、日本初の統計事務を担う「統計司」(後の「統計寮」)を大蔵省に設置しました。同年11月には、外務卿岩倉具視を正使とする「岩倉使節団」が米欧に派遣されました。この遣外使節は、大隈重信が発案したものが大規模化されたもので、日本を紹介するための資料集として太政官記録編集局が編纂した「日本国勢要覧」が携行されました。この編纂を通じて総合統計書の編纂の重要性が認識され、同年12月に太政官正院に政表課(統計局の前身)が置かれました。1873年(明治6年)10月には、参議兼大蔵卿に任ぜられましたが、伊藤博文が提案した「官省分離」により1880年(明治13年)2月に大蔵卿を辞任し、参議専任となって太政官の会計部(統計課が含まれる)を監督することとなり、ここで当時統計課長であった杉亨二が部下となりました。

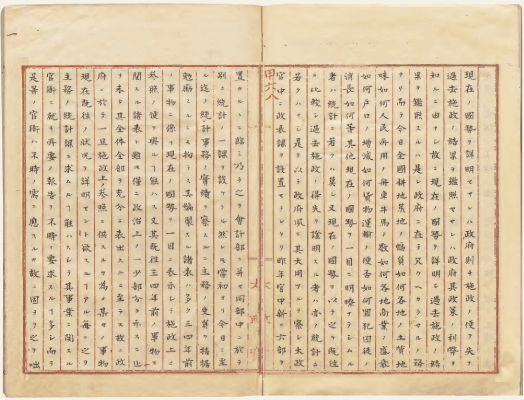

5 統計院の設置を建議し、院長となる

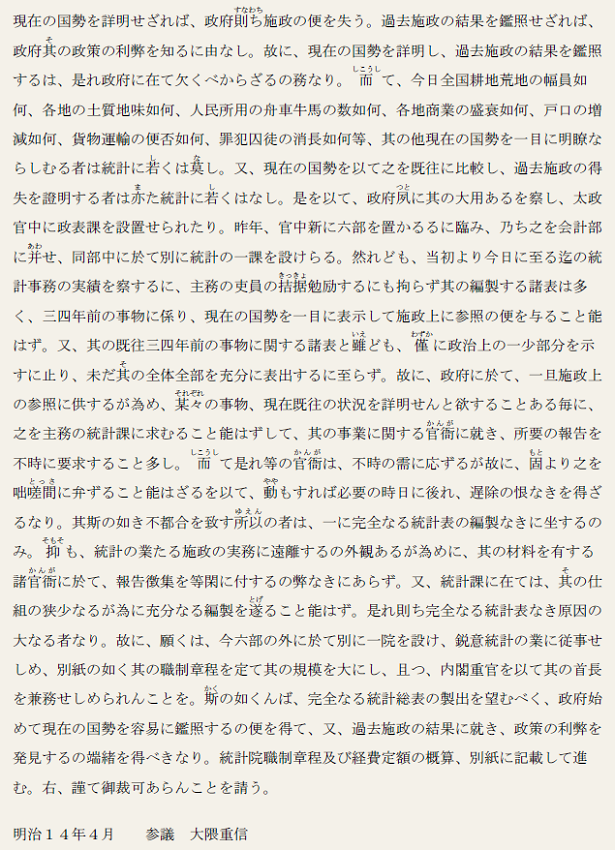

参議専任となった大隈重信は、杉亨二らが何回も明治政府に要望していた統計機構の拡大強化の建議を基に、統計院の創設を決意し、1881年(明治14年)4月に統計院の設立について建議しました。建議書の冒頭には、「現在の国勢を詳明せざれば、政府すなわち施政の便を失う。過去施政の結果を鑑照せざれば、政府その政策の利弊を知るに由なし。」と謳われており、政府は、政策の良し悪しを判断するためには、現在の国の情勢を明らかにし、過去の施策の結果と比較してみる必要があると、統計データの必要性が簡明に表現されています。そして統計院が5月に設置されると、自ら院長に就任しました。しかし、その後に「明治14年の政変」が起こり、同年10月に統計院長を退任し、参議も辞職することとなりました。

<建議書の書き下し文>

※「明治14年の政変」とは

1881年(明治14年)、開拓使長官であった黒田清隆が、開拓使の官有物を不当な安値で民間に払い下げようとする事件が発覚。その払い下げ先が、黒田清隆と同じく薩摩藩出身の五代友厚であったため、国民の間では明治政府に対する批判が高まり、自由民権運動が激化しました。大隈重信がその取引の不正を怪しむと、伊藤博文らは「自由民権運動に加担して政権の転覆を目論んでいる」と嫌疑をかけ、対立関係にあった大隈重信を政界から追い出しました。当時、伊藤博文と大隈重信は、暗殺された初代内務卿(実質上の首相)の大久保利通に代わる次期候補として主導権を争っていました。そのため、長州藩出身の伊藤博文は薩長同盟時代から縁のあった薩摩藩派閥を味方につけようと黒田清隆をかばい、大隈重信を厄介払いしたとも言われています。これが「明治14年の政変」です。しかし、それで国民の溜飲が下がることはなく、これを機に不正監視のために国会開設を求める声が大きくなり、政府は10年後に国会を開設すると公約し、憲法制定に向けても動かざるを得なくなりました。

6 内閣に統計局を復活させて統計の体制を整備

1882年(明治15年)になると、大隈重信は政党を結成して総理(政党の代表)となりました。同年には「早稲田大学」の前身である「東京専門学校」も開設。その2年後には「東京統計協会」の名誉会員となり、政官界だけではなく、多くの学識者・統計学者とも交流を持つようになりました。その後、外務大臣時代に暴漢に撃たれ、右脚を切断する重症で政界を引退するも、7年後の1896年(明治29年)には復帰を果たし、外務大臣と農商務大臣を兼務。1898年(明治31年)には憲政党を結成し、60歳で総理大臣となりました(第1次大隈内閣)。総理大臣に就任すると、内閣の一つの課に縮小されていた「統計課」を「内閣統計局」に復活させ、統計の体制整備を行いました。

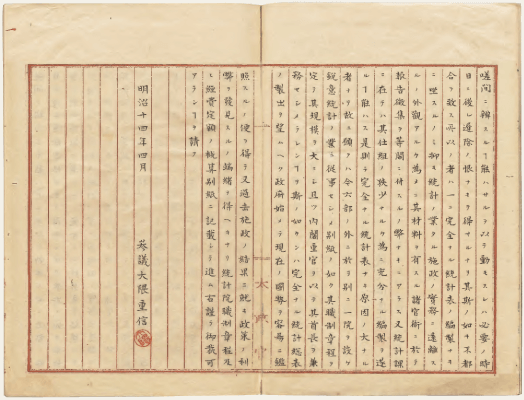

7 政策の議論の根拠としての統計へのこだわり

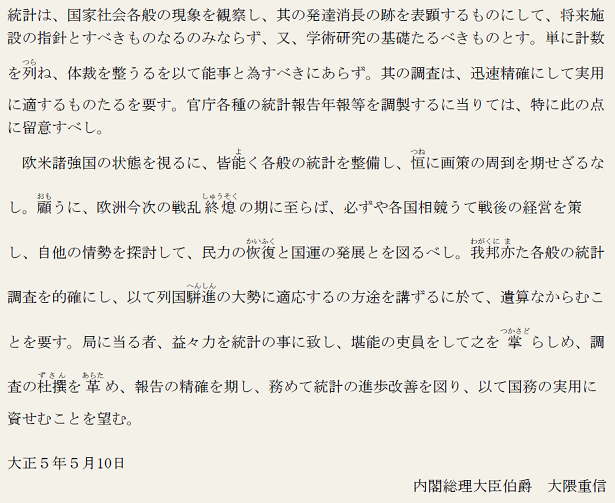

大隈重信の統計に対する考えは、1898年(明治31年)6月に行われた統計懇話会での講演からうかがい知ることができます。その講演で大隈重信は、政治・行政を行うに当たってはその拠り所がなければならず、その政策の議論の根拠になるのが統計であると述べ、立憲的な視点でも統計を見る必要性があることを強調しました。また、地租改正の問題についても、課税の議論の根拠として、欧米には統計(スタチスチック)というものがあること、アメリカではその統計(スタチスチック)業務を大蔵省で行っていることを紹介し、統計の重要性を訴えました。こうした統計を重んずる姿勢は、内閣解散、政界引退を経ても変わることはありませんでした。1914年(大正3年)に政界に戻り、第2次大隈内閣で再び総理大臣となると、統計の進歩改善についての内閣訓令を発しました。

<内閣訓令の内容>

1914年(大正3年)7月の第一次世界大戦参戦後、中国大陸での権益確保を求めて8月23日に対独宣戦布告を行い、翌年1月には対華21ヶ条要求を提出したことなどから大隈政権は次第に国民の支持を失い、遂には、1916年(大正5年)10月に内閣を総辞職しました。これを機に政界から完全に引退し、晩年は、「文明の調和」という理念のもと、精力的な啓蒙活動を続けました。学校設立に情熱を捧げ、早稲田大学を創設して、欧米の先進的な学術と文化を積極的に取り込もうとした大隈重信は、早稲田大学の発展に貢献しつつ1922年(大正11年)1月10日に東京の早稲田でその人生の幕を下ろしました。

<統計に関する主な業績>

- 大蔵省統計司(統計寮)の設置

- 太政官統計院の創設

- 内閣統計局の復活

- 統計の重要性の訓示

<略歴>

- 1838年(天保9年)

- 佐賀城下(佐賀市)で生まれる

- 1844年(弘化元年)

- 藩校「弘道館」の外生寮に入る

- 1848年(嘉永元年)

- 外生寮の「会読」に進級

- 1853年(嘉永6年)

- 弘道館の内生寮に入る

- 1854年(安政元年)

- 「義祭同盟」に加わる

- 1855年(安政2年)

- 弘道館を退学になる

- 1856年(安政3年)

- 佐賀藩の蘭学寮に入る

- 1861年(文久元年)

- 弘道館の教授となる。藩主・鍋島直正にオランダ憲法を進講

- 1864年(元治元年)

- 佐賀藩の「代品方」(長崎)に出る

- 1865年(慶応元年)

- 英学塾「致遠館」を長崎に設立

- 1867年(慶応3年)

- 脱藩して京都に出るが、藩吏に捕縛され佐賀に返される。横浜に視察に出て、鍋島閑叟(直正)に時局解説をする

- 1868年(明治元年)

- 明治政府に登用され、外国事務局判事として長崎に出る。外国官副知事となる

- 1869年(明治2年)

- 会計官副知事を兼務。その後、大蔵大輔となり、8月に民部大輔を兼務する

- 1870年(明治3年)

- 参議となる

- 1871年(明治4年)

- 6月に参議を辞任するが、7月に再び参議となる

- 1873年(明治6年)

- 大蔵卿を兼務する

- 1880年(明治13年)

- 大蔵卿を免じられ、参議専任となる

- 1881年(明治14年)

- 統計院の設置について建議する。

太政官統計院長となるが、5か月で退任し、参議も辞任

太政官統計院長となるが、5か月で退任し、参議も辞任 - 1882年(明治15年)

- 立憲改進党を結成し、その総理となる。東京専門学校(後の早稲田大学)を開設する

- 1884年(明治17年)

- 東京統計協会の名誉会員となる

- 1888年(明治21年)

- 外務大臣となる

- 1889年(明治22年)

- 爆弾により右脚を切断。外務大臣を辞任

- 1896年(明治29年)

- 再び外務大臣となる

- 1897年(明治30年)

- 農商務大臣を兼務する

- 1898年(明治31年)

- 統計懇話会で講演する。憲政党を結成して総理大臣となるも、5か月後に内閣解散

- 1907年(明治40年)

- 政界を引退。早稲田大学の総長となる

- 1914年(大正3年)

- 政界に復帰し、総理大臣となる(第2次大隈内閣)

- 1916年(大正5年)

- 統計の進歩改善に関する内閣訓令を発出。内閣が解散し、政界を引退

- 1922年(大正11年)

- 83歳で永眠