日本の近代化を影で支えた

統計の偉人たち

日本の統計学発展に寄与し、大きな功績を残した偉人たちを紹介します。

1 藩医の家に生まれ、父から蘭学を学ぶ

本名は森林太郎。1862年(文久2年)に、石見国津和野(現在の島根県津和野町)で、津和野藩医の長男として生まれました。家は代々、津和野藩の藩医を務めており、幼少時代から医学を身近に感じて育ちました。5〜6歳になると、津和野の村田美実から論語の素読を、米原綱善から孟子を学びました。その後、藩校「養老館」に入り、四書五経などを学び、室良悦(蘭医)からはオランダ語を、父からは蘭学を学び、少年時代は秀才と称されました。

2 12歳で東京医学校予科に入学

明治維新後、1871年(明治4年)になって津和野藩が廃藩されると「養老館」も廃止され、それを機に父とともに東京に移り住みました。医学校への入学に備え、親類の西周邸に寄宿して私塾「進文学社」に入り、ドイツ人教師からドイツ語を学びました。12歳のときには東京医学校予科に入学(東京医学校の入学年齢は14歳であったので、年齢を2歳偽ったとみられる)。16歳で医学部本科生となりました。森鴎外は統計について専門的に学んだことはありませんでしたが、この医学部時代に、医学統計に触れていたと考えられています。

3 軍医となって外国の衛生制度を研究

1881年(明治14年)に東京大学医学部を卒業すると、父が開業していた橘井堂医院を手伝っていましたが、その後、陸軍軍医となって東京陸軍病院に勤めました。軍医となって半年後、陸軍軍医本部付となり、プロシア陸軍の衛生制度に関する調査研究に従事。その調査研究の成果をまとめた「医政全書稿本」(全12巻)が高く評価され、ドイツで陸軍衛生制度の調査と衛生学の研究をするよう命じられ、22歳でドイツへ留学しました。

4 ドイツ留学で統計の知識を深める

ドイツでの留学生活は約4年間に及び、ライプツィッヒ大学ではホフマン教授に学び、ドレスデンでは軍医学講習会などで軍医のウィルヘルムロードやヴィルケなどと親交を持ちました。ミュンヘン大学ではペッテンコーファー教授に学び、原田直次郎、近衛篤麿などを知り、ベルリン大学では北里柴三郎とともにコッホ教授に細菌学を学び、コッホの衛生試験所に入りました。なお、このドイツへの留学中に、森鴎外は医学統計を主とした統計の知識を深めたと思われます。

5 軍医学舎教官のかたわら「医事新論」を発刊

1888年(明治21年)に帰国すると、陸軍軍医学舎の教官となり、翌年には「東京医事新誌」を主宰し、さらにその次の年には「医事新論」を発刊しました。またこの間に、いわゆる「統計訳字」論争を行いました。統計の本質にかかわる論議を専門家と対等に戦わせたことで、当時、27歳であった森鴎外が、統計に対して高いレベルで認識していたことがうかがわれます。

6 医者の目で捉えた統計との向き合い方

政治に関与することはなかったが、医学の面から統計を見た鴎外の認識は、多くの識者に影響を与えました。実験的な研究も統計的な研究も不可欠で、どちらか一方だけでは不十分だとしながらも、統計には事実を的確に捉える効果があるとも述べています。

7 軍医として戦地に赴きながら執筆も活発に

その後、軍医学校の校長、陸軍軍医監、近衛師団軍医部長など、軍医の業務に携わり、また、日清戦争で戦地にも出向きました。そのかたわら、活発な執筆活動も続けており、中浜東一郎、青山胤通らと「公衆医事会」を設立し、「公衆医事」を創刊。そうした執筆活動も一つの要因となって、1899年(明治32年)には師団軍医として小倉に赴任しました。1902年(明治35年)には小倉から東京に戻りましたが、翌々年には日露戦争が起こり、再び軍医として日本を離れました。1906年(明治39年)に帰国。翌年の1907年(明治40年)には陸軍軍医総監・陸軍省医務局長に任命されました。

8 晩年は軍や医療から離れて文化に身を捧げる

1910年(明治43年)には慶応義塾大学の文学科顧問となり、「三田文学」の編集に携わりました。また、1916年(大正5年)に陸軍省を退職してからは、帝室博物館の総長、帝国美術院の初代院長など、軍や医療とは異なる文化の職を歴任しました。

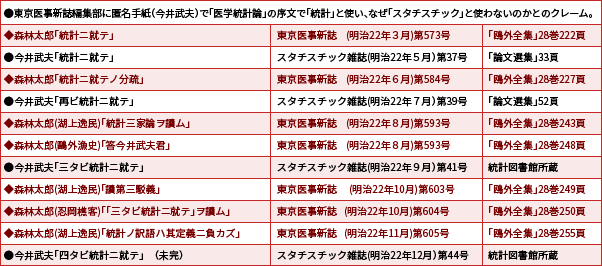

鴎外の軍医としての専門分野は軍事衛生学であった。公衆衛生学において衛生統計は一つの重要な分野も占めるが、軍医衛生学においても同様であり、鴎外が統計に関心を持ったのは当然のことと言える。鴎外は統計に関心を持ったため、呉秀三(呉文聰の末弟)の訳書「医学統計論」に序文(「東京医事新誌」(明治22年2月)第569号:岩波書店「鴎外全集」28巻217頁)を書いた。ところが、鴎外の序文に関連して今井武夫との間に統計論争が生じた。この経緯を示すと次のとおりである。

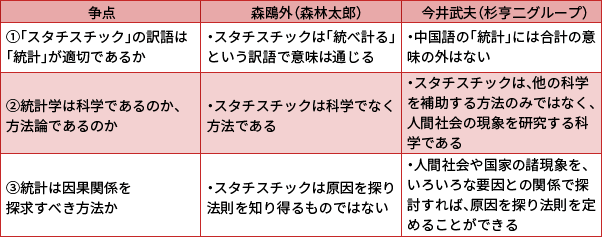

論争のテーマは「スタチスチック」の訳語は「統計」が適切であるかどうか、また、統計学は科学であるのか、方法論であるのか、統計は因果関係を探究する方法かといった学の本質に関することであった。

【参考文献】島村史郎「日本統計史群像」(平成21年)、宮川公男「統計学の日本史」(平成29年)

【注1】「鴎外全集」28巻:岩波書店「鴎外全集」28巻(昭和49年)

【注2】「論文選集」:日本統計協会「明治・大正期スタチスチック雑誌/統計学雑誌 論文選集」(昭和54年)

※ 3つの争点・・・両者の見解は平行線をたどり、相交えることはなかった

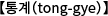

なお、「統計」の用語(訳字)は時代とともに定着し、1900年代初頭に日本の統計学関係の書籍を通じて中国に伝わってそのまま根付き、今日では中国語 としても使われている。また、韓国語

としても使われている。また、韓国語 、ベトナム語

、ベトナム語 としても使われている。

としても使われている。

<統計に関する主な業績>

- 衛生統計への貢献

- 統計の本質論の提起(統計訳字論争)

- 実証分析・実験と統計活用

<略歴>

- 1862年(文久2年)

- 津和野(現在の島根県)で生まれる

- 1866年(慶応3年)

- この頃から、村田美実、米原網善に学ぶ

- 1869年(明治2年)

- 藩校「養老館」に入る

- 1871年(明治4年)

- 室良悦(藩医)に学ぶ

- 1872年(明治5年)

- 父に従って東京に出る。西周に寄寓し、「進文学社」に入る

- 1874年(明治7年)

- 東京医学校予科に入学

- 1881年(明治14年)

- 東京大学医学部を卒業し、橘井堂医院(父の医院)に勤める。その後、陸軍軍医となって東京陸軍病院に勤める

- 1882年(明治15年)

- 陸軍軍医本部僚となり、プロシア陸軍衛生制度の調査に当たる

- 1884年(明治17年)

- 陸軍衛生学の調査研究のためドイツに留学

- 1886年(明治19年)

- 「日本兵食論大意」が医事新聞に掲載される

- 1887年(明治20年)

- コッホの衛生試験所に入る

- 1888年(明治21年)

- ドイツから帰国し、陸軍軍医学舎の教官となる

- 1889年(明治22年)

- 「東京医事新誌」を主宰。「医学統計論」に題言(序文)を寄稿する。この医学統計論の題言に端を発し、統計訳字論争となる(論争は、この年の暮れ近くまで続く)

- 1891年(明治24年)

- 医学博士の学位を受ける

- 1893年(明治26年)

- 陸軍軍医学校長となる

- 1894年(明治27年)

- 軍医部長として日清戦争に出る。帰国後、軍医学舎長に戻る

- 1895年(明治28年)

- 陸軍軍医監となる

- 1896年(明治29年)

- 陸軍大学校の教官となる

- 1898年(明治31年)

- 近衛師団軍医部長兼陸軍軍医学校長となる

- 1899年(明治32年)

- 軍医監となり、第12師団軍医部長として小倉に赴任

- 1902年(明治35年)

- 第1師団軍医部長となり、東京に戻る

- 1904年(明治37年)

- 第2軍軍医部長として日露戦争に出る

- 1906年(明治39年)

- 帰国し、その後、賀古鶴所らと歌会「常盤会」をおこす

- 1907年(明治40年)

- 与謝野鉄幹・伊藤左千夫らと「観湖楼歌会」をおこす。陸軍軍医総監・陸軍省医務局長となる

- 1909年(明治42年)

- 文学博士の学位を受ける

- 1910年(明治43年)

- 慶応義塾大学の文学科顧問となる。「三田文学」に携わる

- 1916年(大正5年)

- 陸軍軍医局長を辞任

- 1917年(大正6年)

- 帝室博物館総長兼図書頭となる

- 1919年(大正8年)

- 帝国美術院の初代院長となる

- 1921年(大正10年)

- 臨時国語調査会の会長となる

- 1922年(大正11年)

- 60歳で永眠