日本の近代化を影で支えた

統計の偉人たち

日本の統計学発展に寄与し、大きな功績を残した偉人たちを紹介します。

1 幼少時代から様々な知識を身に着ける

陸中国盛岡城外(現在の盛岡市)で、南部藩士の次男として誕生。祖父は南部藩の家老職を務めており、父は藩主の子どもに軍学を教えるという家庭環境で育ちました。5歳頃から盛岡の太田代直蔵、小山田佐七郎の塾に通い、11歳頃には寺田直助の塾に通って、書、漢学、算術などを学びました。14歳になると藩校「作人舘」の修文所に入り、文学を学びました。この「作人舘」で寮長兼長上生の小田為綱、塾生の田中舘愛橘や佐藤昌介などと出会いました。

2 郷里を離れてフランス語や数学を学ぶ

原敬は7歳にして父を亡くし、母親の手で育てられながら勉学に励み、15歳で東京に出ました。東京では「作人舘」の教授だった那珂梧楼に寄寓し、南部利恭(南部藩主)が設立した英語学校「共慣義塾」で学び始めましたが、学費が続かず短期間で退学。しかし、ここで同年代の南部藩出身者たちと親しくなりました。その後、横浜の天主教会神学校に入ってフランス人牧師の学僕となり、キリスト教とフランス語を学び、別のフランス人神父に従って大阪などを周遊しました。その後、新潟に赴き、藤井介石に漢籍を学びました。1875年(明治8年)19歳になると、原敬は分家して平民となり、再び東京に出て、当時、福澤諭吉の「慶応義塾」とともに「洋学塾の双璧」と呼ばれた箕作秋坪の塾に入門。その箕作秋坪の塾「三叉学舎」では英学、数学などを学ぶとともに、100人ほどの塾生に漢学、数学、英学などを教えました。

3 東京統計協会の渡辺洪基との出会い

1876年(明治9年)20歳の時に司法省法学校に入学しましたが、学校での「賄征伐(食費に対する不平)事件」に関与したとして、2年余りで退学に。この後、「作人舘」の出身で工部省の判任官であった阿部浩の世話によって、「郵便報知新聞社」に入社して記者となり、フランス語新聞の翻訳も行うようになりました。取材活動として、自由民権運動に反対する伊藤博文の指示で『集会条例』の作成に携わる役人の渡辺洪基に接近。渡辺洪基の話を聞くうちに意気投合し、渡辺洪基が参加する東京統計協会の会員となりました。東京統計協会では渡辺洪基の東北・北海道周遊に同行。同会員の花房直三郎を加えた3人で半年に及ぶ地方周遊も行い、地方の実情を視察して郵便報知新聞に記事を掲載しました。

4 パリ公使館勤務で人口センサスに触れる

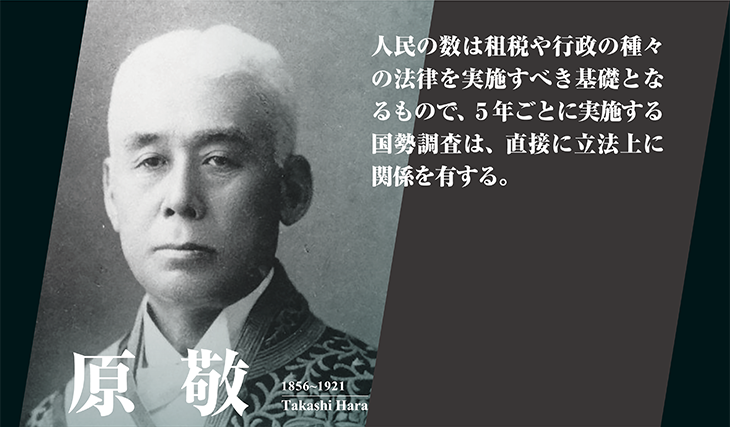

東北・北海道周遊から戻って間もなく、原敬は「郵便報知新聞社」を退社。大阪の「大東日報」に入るが、そこも数か月で退社して、1882年(明治15年)26歳で外務省に入りました。外務省では公信局に勤務した後、天津領事となって、伊藤博文特命全権大使のもとで天津条約の取りまとめに尽力しました。その後、1885年(明治18年)12月にパリ公使館の書記官となり、29歳でパリに赴任。当時、フランスは「人口センサス」(人口調査)を控えていたため、東京統計協会の渡辺洪基から人口センサスの報告を依頼され、「1886年人口センサス」の実施について調査・研究して報告しました。このときの経験によって、原敬は「人民の数が租税や行政の種々の法律を実施すべき基礎となり、それが財政及び経済の点において直接に立法上に関係を有する」と確信。人口センサスの認識を強くしました。

5 農商務省、外務省、新聞経営を経て政治家に

1889年(明治22年)4月にパリから戻ると、農商務省で陸奥宗光大臣の秘書官などを務めましたが、陸奥宗光の辞職に従って1892年(明治25年)3月に農商務省を退職しました。その後、再び外務省に入って、通商局長、外務次官を務めました。1897年(明治30年)9月に41歳で外務省を退職すると、すぐ「大阪毎日新聞社」に入り、編集総理を1年ほど務めた後に社長となり、2年余りにわたって新聞経営に携わりました。この間に政界はもとより各界各層の人物と接しました。1900年(明治33年)7月、44歳の時には、伊藤博文の「政友会」の結成に参画。大阪毎日新聞社社長を辞任した後、「政友会」の幹事長となるとともに、自らも選挙に立候補して衆議院議員となり、逓信大臣、内務大臣、また政友会の総裁などの要職を務めました。そのかたわら、銀行の頭取、古川鉱業副社長などにも就任し、また欧米へも渡航しました。

6 原内閣の誕生と第一回国勢調査の実施

1918年(大正7年)には、62歳で民選議員として初めての総理大臣に就任。当時は第一次世界大戦(1914〜18)の時代で、軍需工業品の生産のために動員計画にかかわる調査が必要であるとし、統計局と軍需局を統合した国勢院が設置されました。こうした状況下で、原敬は統計の整備や国勢調査の実施に向けた取組みを行いました。大戦後の1920年(大正9年)に全国を対象とした第一回国勢調査を実施し、統計の更なる発展を目指して、内閣に中央統計委員会を設置しました。

しかし、第1回国勢調査を実施した翌年の1921年(大正10年)11月に、東京駅にて暴漢に襲われて

66歳でその生涯を閉じました。

<統計に関する主な業績>

- フランス人口センサスの実施状況の紹介

- 国勢院の設置

- 第1回国勢調査の実施

<略歴>

- 1856年(安政3年)

- 盛岡城外本宮村(盛岡市)で生まれる

- 1861年(文久元年)

- 太田代直蔵の塾に通う

- 1865年(慶応元年)

- 小山田佐七郎の塾に通う

- 1867年(慶応3年)

- 寺田直助の塾に通う

- 1870年(明治3年)

- 藩校「作人舘」の修文所に入る

- 1871年(明治4年)

- 東京に出て、那珂梧楼に寄寓する

- 1872年(明治5年)

- 英語学校「共慣義塾」に入る。天主教会神学校に入り、学僕となる

- 1873年(明治6年)

- 横浜で宣教師に寄寓し、大阪に赴く。翌年には新潟に赴く

- 1875年(明治8年)

- 東京に出て、箕作秋坪の塾に入る

- 1876年(明治9年)

- 司法省法学校に入学する

- 1879年(明治12年)

- 司法省法学校を退校処分になる。「郵便報知新聞」に入り、記者生活を始める

- 1880年(明治13年)

- 東京統計協会の会員となる

- 1881年(明治14年)

- 渡辺洪基と共に東北・北海道を周遊する

- 1882年(明治15年)

- 郵便報知新聞を退社。「大東日報」(大阪)の主筆となるも半年で退社し、外務省御用掛となる

- 1883年(明治16年)

- 天津領事となり、翌年1月に天津に着任する

- 1885年(明治18年)

- パリ公使館の書記官となり、12月にパリに着任する

- 1889年(明治22年)

- パリから帰国。農商務省に入って大臣秘書官などを務める

- 1892年(明治25年)

- 農商務大臣(陸奥宗光)の辞職に従い、農商務省を退職。外務省通商局長となり、取調局長を兼務する

- 1895年(明治28年)

- 外務次官となる

- 1897年(明治30年)

- 外務省を退職し、大阪毎日新聞社の編集総理となる

- 1898年(明治31年)

- 大阪毎日新聞社の社長となる

- 1900年(明治33年)

- 伊藤博文の「政友会」の結成に参画。大阪毎日新聞社社長を辞任した後、「政友会」の幹事長となるとともに、逓信大臣となる(第四次伊藤博文内閣)

- 1901年(明治34年)

- 逓信大臣を辞任し、7月に北浜銀行(大阪)の頭取となる

- 1902年(明治35年)

- 衆議院総選挙に当選(盛岡市)し、衆議院議員となる

- 1903年(明治36年)

- 大阪新報の社長となり、北浜銀行頭取を辞任する

- 1905年(明治38年)

- 古河鉱業の副社長となる

- 1906年(明治39年)

- 内務大臣となる(第1次西園寺公望内閣)

- 1908年(明治41年)

- 内務大臣を辞任し、8月に米欧渡航に出る

- 1914年(大正3年)

- 政友会の第3代総裁となる

- 1917年(大正6年)

- 臨時外交調査委員会の委員となる

- 1918年(大正7年)

- 総理大臣となる。10月に四大政綱を発表する

- 1920年(大正9年)

- 第1回国勢調査を実施する

- 1921年(大正10年)

- 11月、暴漢に刺殺され、66歳で永眠

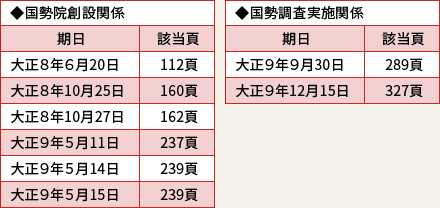

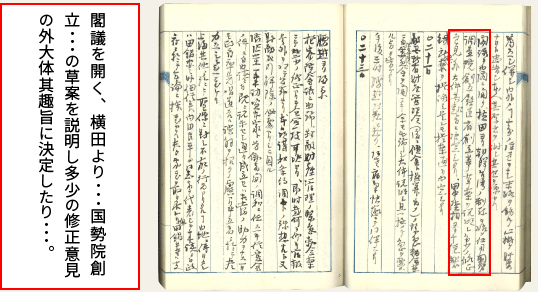

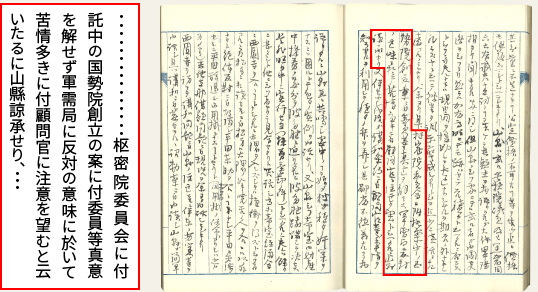

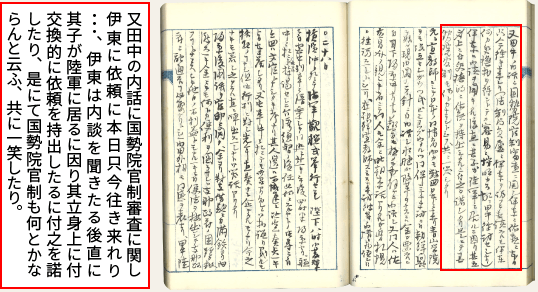

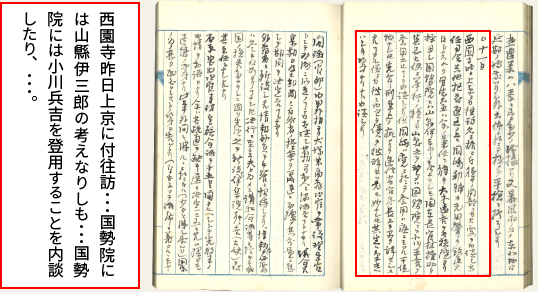

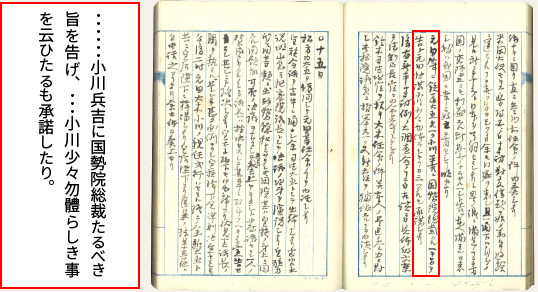

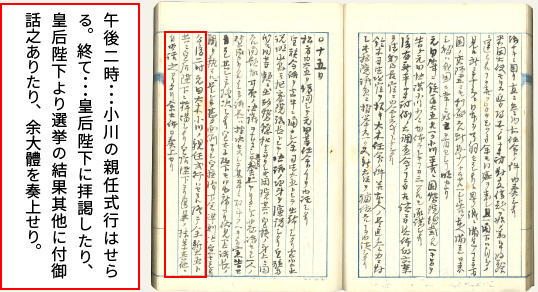

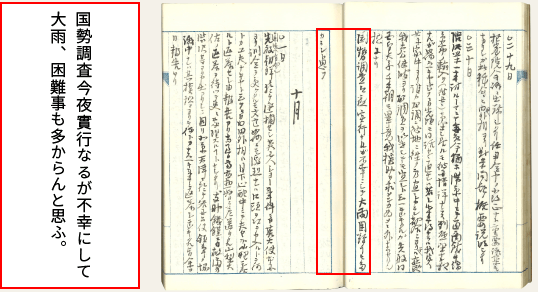

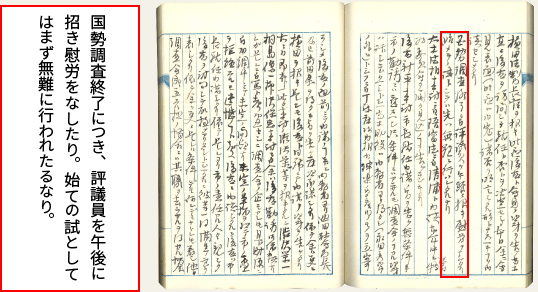

※ 原敬日記における国勢院創設、国勢調査実施の関係記述

原敬は「国勢院の創設」及び「第1回国勢調査の実施」について「原敬日記」にしたためています。

※該当頁は、福村出版「原敬日記 第5巻 首相時代」(1965年発行)を参照

原敬日記112頁(大正8年6月20日)

原敬日記160頁(大正8年10月25日)

原敬日記162頁(大正8年10月27日)

原敬日記237頁(大正9年5月11日)

原敬日記239頁(大正9年5月14日)

原敬日記239頁(大正9年5月15日)

原敬日記289頁(大正9年9月30日)

原敬日記327頁(大正9年12月15日)

写真提供:原敬記念館