日本の近代化を影で支えた

統計の偉人たち

日本の統計学発展に寄与し、大きな功績を残した偉人たちを紹介します。

1 儒教主義の漢学者の父のもとに生まれる

豊前国中津藩の大阪蔵屋敷(現在の大阪市)で生まれました。父は下級藩士で、漢学者でもありましたが、蔵屋敷で金銭を扱う仕事をさせられていることに不満があり、福澤諭吉の兄姉が通っていた蔵屋敷の手習所を「幼少の子どもに勘定のことを教えるのはもってのほか」と批判し、子どもらを取り返したこともあり、「人目につかないのは恥ずかしいことではない」という儒教主義の家庭環境で育ちました。

2 14〜15歳にして学問に目覚める

その父は福澤諭吉が2歳のときに他界。一家で父の郷里の中津(現在の大分県)に戻りましたが、中津の習慣と合わずに他の子どもたちと打ち解けることができず、孤立がちになりました。5歳頃から、藩士の服部五郎兵衛に漢学と一刀流の手ほどきを受けてはいましたが、藩士の一般的な子弟とは違って、幼少の頃から高名な師についたり塾に入るなどして学問や勉学に打ち込むことはありませんでした。本格的に勉学を始めたのは14〜15歳頃になってから。近所の子どもたちが本を読んでいるのに、自分は読んでいないことに気づき、塾に通い始めました。白石照山の塾「晩香堂」には4〜5年ほど通って漢籍を学び、その後は独学で歴史書を勉強しました。

3 長崎に出て外国の文化や学問に触れる

20歳ほどにして、兄の勧めから蘭学を学ぶことを志した福澤諭吉は、中津藩家老の子である奥平壱岐を頼って長崎に出ると、光永寺に寄寓した後、砲術家の山本物次郎の書生となりました。山本邸では、出入りする宇和島藩・五島藩・佐賀藩・水戸藩などの人々の世話を手伝い、薩摩の医学生・松崎鼎甫からアルファベットを教わり、外国の文字にも触れました。また、オランダ通詞や蘭方医の石川桜所などのもとに通ってオランダ語も学ぶなど、長崎時代にかなりの知識を蓄積したと思われます。なお、福澤諭吉は、後日、山本物次郎の書生時代について「これが生来活動の始まり」と回顧しています。

4 緒方洪庵の適塾で蘭学やオランダ語を学ぶ

福澤諭吉の学業が順調に進むと、それを面白くなく感じた奥平壱岐から嫌がらせを受けるようになり、福澤諭吉はこれを機に、長崎を出て江戸を目指しました。そして途中、大阪で蔵屋敷勤めをしていた兄に勧められ、江戸行きを延期して大阪の緒方洪庵の「適塾」に通いました。緒方洪庵からは本格的な蘭学を学び、多くの優秀な塾生とも交流し、様々な刺激を受けました。また、オランダ語とフランス語の対訳辞書「ゾーフ・ハルマ」や電気学説「ファラデー」にも接し、生理学・医学・物理学・化学などに関する原書を読み、幅広く深い知識を身に付けました。その後、1857年(安政4年)には22歳にして「適塾」の塾長に抜擢されました。

5 江戸に出て念願の蘭学塾を開く

25歳になると、藩の命令を受け、「適塾」の岡本周吉(後の古川節蔵)と原田磊蔵を帯同して江戸に向かいました。江戸に到着した福澤諭吉は「通りの店先で子どもがのこぎりの目をたたいているのを見て、江戸における工芸の進歩に感心した」と述べており、大阪とは異なる江戸の光景を目にして驚いたことがうかがわれます。その一方で「江戸には、教えに行く」と自負を抱いていたことから、到着するとすぐに築地鉄砲洲にある奥平家中屋敷の長屋で、「蘭学塾」(「慶応義塾」の起源)を開き、中津藩や他の子弟に対して教授しました。また、文明開化が進む横浜へ見物に赴くと、実際に外国人に接してオランダ語では用が足りないと知り、自らも英蘭対訳の辞書を頼りに独学で英語の学習を始めました。この中で福澤は、英蘭対訳辞書が「蕃書調所」にあることを知り、辞書を借りる目的で蕃書調所に入りますが、辞書を外に持ち出すことはできないことが分かり、蕃書調所での勤めをあきらめます。なお、蕃書調所で会った人は箕作阮甫で、その場で箕作から蕃書調所に入ることを許されていました。その後、横浜に出向いている商人から辞書があることを教えてもらい、奥平家にお願いして辞書を購入してもらうと、福澤は独学に励むかたわら、英学の友を求めて神田考平や村田蔵六に会ったが断られ、原田敬策と一緒に英学に励むこととなりました。

6 勝海舟らとともにアメリカを視察

日米修好通商条約の批准書を交換するために、幕府が使節団をアメリカに派遣し、これに幕府軍艦の咸臨丸を同行させることを知った福澤は、幕府侍医である桂川家に、軍艦奉行であり咸臨丸艦長であった木村摂津守あての紹介状を書いてもらい、木村の従僕として船に乗り込む許可を得ました。1860年(万延元年)1月、27歳の福澤諭吉は、木村摂津守のほか、勝海舟、佐々倉桐太郎、中浜万次郎(ジョン万次郎)らとともに、浦賀からアメリカに向けて旅立ちました。一行がサンフランシスコに着くと、3月に帰国の途に就くまで、福澤諭吉は幕府の翻訳方として働き、現地の文化に触れました。なお、福澤諭吉はその頃に「万国政表」の翻訳を行っていましたが、渡米することになったため、その翻訳を岡本博卿(古川節蔵の著名で著作)に引き継ぎ、帰国後に校閲して刊行しました。

※「萬国政表」とは

この「萬国政表」は、世界各国の面積や人口などの状況を掲載したもので、今日的に言えば“世界統計年鑑”に当たるもの。当時の幕府政策の欧米重視化や、欧米との修好通商条約の調印など、時代が急速に変わりつつあることを感じた福澤諭吉には、「萬国政表」を発刊することで、国勢を把握する統計の有用性を世に広く知らせたい、という側面があったのではないかと考えられています。

7 ヨーロッパ諸国を歴訪して世界を見る

アメリカから帰国した翌年、1862年(文久2年)1月には、修好通商条約のために幕府が欧州使節団を派遣することになり、福澤諭吉はその随員に選ばれました。フランス、イギリス、オランダ、プロシア、ロシア、ポルトガルなどを巡り、ヨーロッパ先進文明国の実情に接し、その文物・制度などを調査。福澤諭吉はこの旅で初めて鉄道を経験しました。また、ロンドン、パリなどでは政治についても見聞きし、研究のために英書を大量に購入しました。また、1864年(元治元年)10月には、幕府の外国奉行翻訳方として出仕し、1867年(慶応3年)に幕府が発注していた軍艦を受け取るために、小野友五郎一行がアメリカに向かうことになると、福澤諭吉もその随行として選ばれ、再びアメリカに渡りました。その際は東部の都市を巡ってアメリカの文化に触れ、多くの辞書、地理書、歴史書、法律書、経済書、数学書などを購入しました。

8 時代の流れを読み、社会活動に取り組む

2度目の渡米の翌年、1868年(慶応4年/明治元年)に福澤諭吉は築地鉄砲洲から新銭座に居を移し、その時の元号にちなんで塾名を「慶応義塾」としました。また、同じ時期に、古臭い攘夷体制に息苦しさを感じていた明治政府の幕臣を辞退し、その後の出仕要請も固辞しました。1871年(明治4年)になると、慶応義塾とともに新銭座から三田に転居し、翌年2月に「学問のすゝめ」(書編)を発表。そして1875年(明治8年)には、「文明論之概略」を発表するとともに、演説や討論を行うための「三田演説館」を開きました。さらに、1878年(明治11年)には、東京府会議員に選出され、1879年(明治12年)には新たに設立された「東京学士会院」の初代会長に就任しました。なお、この当初の「東京学士会院」には、杉亨二とも関係の強い加藤弘之、西周、津田真道、箕作秋坪らも会員として名を連ねていました。

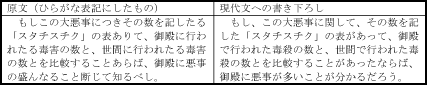

※「学問のすゝめ(第13編)」(1874年12月刊行)と「文明論之概略」(1875年4月刊行)には、「スタチスチク」のことばが出てきます。

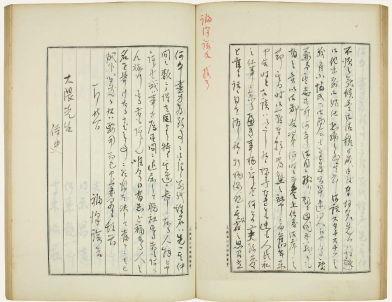

「学問のすゝめ(第13編)」(1874年12月刊行)

(注)原文は、国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクションへ![]()

このほか、慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション「デジタルで読む福澤諭吉」にも掲載されている。

慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクションへ![]()

「文明論之概略」(1875年4月刊行)

(注)原文は、国立国会図書館デジタルコレクション

国立国会図書館デジタルコレクションへ![]()

このほか、慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクション「デジタルで読む福澤諭吉」にも掲載されている。

慶應義塾大学メディアセンターデジタルコレクションへ![]()

9 大隈重信との時代の先駆者としての交流

二人の出会いは、明治6年になります。それまで、お互いに食わず嫌い、犬猿の仲と思っていました。ところが、会ってみたら意気投合していました。

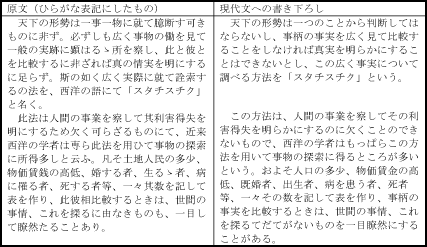

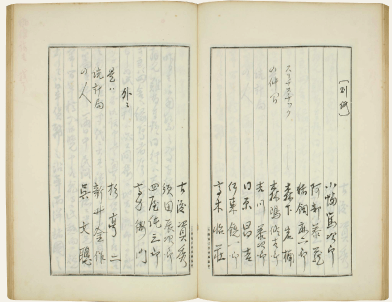

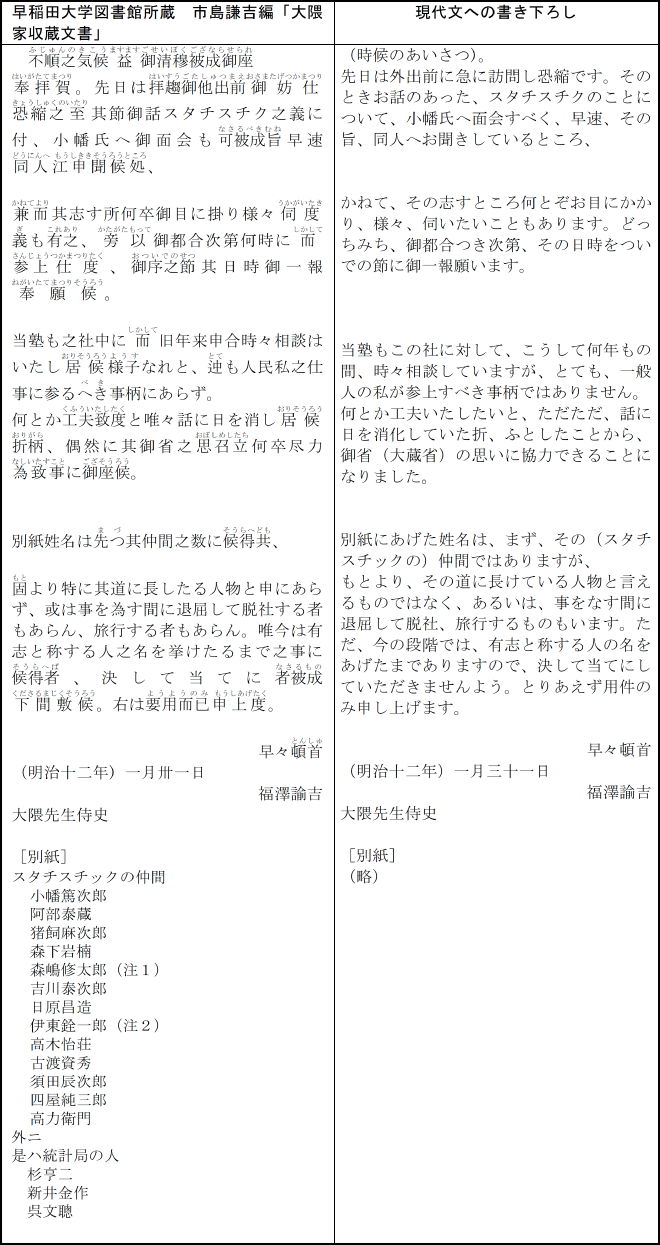

早稲田大学には、1879年(明治12年)に福澤諭吉が大隈重信に宛てて書いた書簡を書き写したとされるものが保存されていて、その中で福澤諭吉は、「慶應義塾」塾員ら13名を「スタチスチックの仲間」として推薦しています。ほかに杉亨二、新井金作、呉文聡を「是は統計局の人」として書き加えています。これが何のために書かれた書簡であったかは不明ですが、当時、福澤諭吉と大隈重信がスタチスチク(統計)に関わることで密に交流していたことがうかがわれます。なお、この書簡に名を揚げられた16名のうちの13名は、前年の明治11年(1878年)に創設された「製表社」の創立メンバーでもありました。

<福澤から大隈へあてた書簡>

※書簡の解説

*早稲田大学図書館所蔵 市島謙吉編「大隈家収蔵文書」(抄録)下(早稲田大学大学史資料センター編)では、日付について、かっこ書で「明治12年」と補足している。

早稲田大学図書館所蔵![]()

(注1)日本統計協会年譜(50頁)の表記は、森島修太郎

(注2)日本統計協会年譜(50頁)の表記は、伊藤銓一郎

10 新しい時代の人材育成に尽くす

1880年(明治13年)1月には、「知識を交換し、世務を諮詢(しじゅん)する」ことを目的として、日本最初の社交団体である「交詢社」を設立。その年の暮れに、大隈重信・伊藤博文・井上馨から政府機関紙の発行を要請されるも、福澤諭吉は翌年になってそれを断りました。この年は「明治14年の政変」で大隈重信が政界を去ることになった年で、福澤諭吉は後にこの出来事に関連して「大隈の後ろには福澤がいる、との風聞があった」と述懐しています。また、この年に福澤門下である多数の人物が政府の職を離れていることから、福澤諭吉と大隈重信には共通する思想があったものと思われます。

11 時事新報を創刊

1882年(明治15年)の早々に「時事新報」を創刊。創刊号における「本紙発兌(はつだ)の趣旨」において、次のように記しています。『我々は「いわゆる政党なるものにあら」ず、「他の党派新聞の如く一方のためにするものにあら」ずとして、「独立不羈(ふき)」の精神が掲げられ、「ただ大いに求むる所は国権皇張の一点にあるのみ」と宣言された。「政も語るべし、学事も論ずべし、工業商売に道徳経済に、およそ人間社会の安寧を助けて幸福を進むべき件々はこれを紙に記して洩らすなきを勉むべし」と、大新聞や小新聞といったすみ分けにこだわらず、バランス良く社会に資する覚悟が披瀝(ひれき)されたのである。』

(引用:慶應義塾大学出版会HP「時事新報史」より)

<統計に関する主な業績>

- ヨーロッパ統計書の翻訳移入の先駆(政表のことばの編み出し)

- 社会科学としての統計論(文明研究の方法論)の著作

- 統計人材の育成と統計関係組織への派遣

- 民間統計組織創設の貢献(杉亨二曰く〜製表社の創設のきっかけ)

<略歴>

- 1835年(天保5年)

- 中津藩大阪蔵屋敷(大阪市)で生まれる(新暦での1835年1月)

- 1836年(天保7年)

- 父の死により、家族で中津(大分県)に帰る

- 1837年(天宝8年)

- 5歳ころから、藩士の服部五郎兵衛に漢学と一刀流の手ほどきを受ける

- 1849〜1850年頃

(嘉永2〜3年頃) - 白石照山の塾に通う。また、中村庄兵衛に学ぶ

- 1854年(安政元年)

- 蘭学を学ぶために長崎に出る。山本物次郎(砲術家)の書生となるかたわら、オランダ通詞や蘭方医について学ぶ

- 1855年(安政2年)

- 長崎を出て江戸に向かうが、途中、大阪で兄に勧められて緒方洪庵の適塾に入る

- 1856年(安政3年)

- 兄の死により中津に帰る。その後、大阪に戻って適塾の内塾生となる

- 1857年(安政4年)

- 適塾の塾長となる

- 1858年(安政5年)

- 藩の命令により、適塾の岡本周吉を帯同して江戸に出る。築地鉄砲洲の奥平家中屋敷で蘭学塾を開く

- 1859年(安政6年)

- 横浜見物を機に、英学に転向し独学する

- 1860年(万延元年)

- 軍艦奉行(木村摂津守)の従僕として、咸臨丸でアメリカに向かう。帰国後に幕府の翻訳方となる。「万国政表」を刊行

- 1862年(文久2年)

- 幕府の欧州派遣使節の随員(翻訳方)として、長崎からヨーロッパに向かう。各地を巡り、年末に帰国する

- 1864年(元治元年)

- 中津に帰り、中津藩士の小幡篤次郎ら6人を伴って江戸に戻る。幕府の外国奉行翻訳方として出仕する

- 1867年(慶応3年)

- 幕府の軍艦受取委員の随行としてアメリカに渡り、東部の都市を視察

- 1868年

(慶応4年・明治元年) - 幕臣を退き、明治新政府への出仕を固辞する

- 1872年(明治5年)

- 「学問のすゝめ」(初編)を発表

- 1874年(明治7年)

- 三田演説会を始める。「学問のすゝめ」(第13編)を発表

- 1875年(明治8年)

- 「文明論之概略」を発表。三田演説館を開館する

- 1878年(明治11年)

- 東京府会議員に選出される

- 1879年(明治12年)

- 東京学士会院が設立され、初代会長となる

- 1880年(明治13年)

- 東京府会議員を辞職。交詢社を設立する。大隈重信、伊藤博文、井上馨から政府機関紙の刊行を要請される

- 1881年(明治14年)

- 政府機関紙の刊行を断るが、国会開設への協力を約束する

- 1886年(明治19年)

- 全国漫遊を始め、東海道旅行に出る

- 1892年(明治25年)

- 北里柴三郎の伝染病研究所の設立に尽力する

- 1901年(明治34年)

- 66歳で永眠