ここから本文です。

統計Today No.107

家計調査の結果提供に当たっての新たな取組

〜個人消費の趨(すう)勢を的確に捉えるために〜

総務省統計局統計調査部 消費統計課調査官 佐藤 朋彦

1 はじめに 〜 注目される消費統計 〜

2014年4月の消費税率の引上げ以降、個人消費は弱い動きが続いています。そのため、家計調査の月次結果がこれまで以上に注目されており、2015年11月の第17回経済財政諮問会議においては、「ある年齢層(例、高齢者)のシェアが実態より若干多くなっている。より経済実態に近づけるため、年齢階層に関する補正をした数値を参考提供すべき。」との意見が出されました。

これを受けて、家計調査では月次結果の公表に当たり、個人消費の趨(すう)勢的な動向を的確に捉えるため、参考値として新たな系列等を提供することとしました。既にその一部は総務省統計局のホームページ(以下ホームページという。)で掲載していますが(注1)、改めて概要を紹介します。

なお、世帯主の年齢階級分布を用いた推定結果についても、試算値を2016年3月分結果(4月28日(木曜日)公表)から提供する予定です(注2)。

(注1) 「家計調査 月次結果の公表資料の様式変更について」(2016年1月分より)を2016年1月29日にホームページに掲載

http://www.stat.go.jp/data/kakei/change16.htm

(注2) 「世帯主の年齢階級別分布を用いて推定した試算結果(参考値)の提供について」を2016年4月21日にホームページに掲載

http://www.stat.go.jp/data/kakei/change16-2.htm

2 3か月後方移動平均により趨(すう)勢的な動向を把握

家計調査が把握する家計の消費支出は、収入の多寡や世帯人員だけでなく、その時々で変化する天候、祝祭日数やカレンダーの日の並び、政府施策など様々な要因の影響を受け変動する場合が多いため、単純に消費支出の動き(対前年同月増減率)を見ただけでは、個人消費の現状や趨(すう)勢(トレンド)を探ることは難しい場合が多いと言えます。例えば、テレビ番組で「○○が健康に良い」といった内容の放送がされると、それだけで当該品目の購入が急増し、一時的に当月の支出全体の増加に寄与することもあるのです。

さらに、現行の消費支出には、標本誤差の大きな「住居」や「自動車等購入」のほか、他の世帯への移転的な支出である「贈与金」や「仕送り金」が含まれています。そこでこれらの4項目を除いた消費支出(注3)の動きを別途、提供しています。また、祝祭日数やカレンダーの日の並び、季節特有の変動の影響を除去するため、X12-ARIMAにより日数(うるう年を含む)や曜日の調整を行った季節調整済系列を求め、足元の動き(対前月増減率)も提供しています。

しかしながら、月次公表の二人以上の世帯は、調査世帯数が約8,000と限られており、特に高額で購入頻度が低い品目の動きは安定的ではないため、どうしても消費支出全体の変動の振れ幅が大きくなってしまうことがあります(注4)。

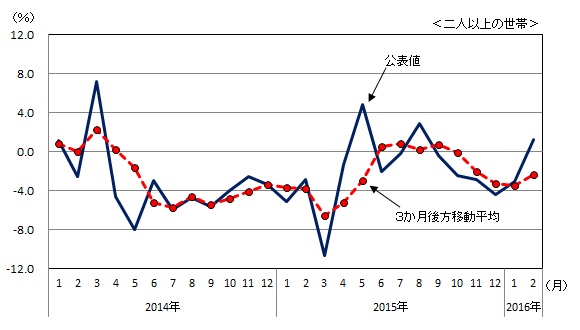

こういった一時的な動きをできるだけ小さくしてトレンドを見るには、当月と過去2か月の値による平均(3か月後方移動平均)値を求め、前年同3か月の平均と比較する方法があります。この平均値の動きをみると、2014年4月の消費税率引上げ前後の動きなど一時的な変動が均(なら)されてしまい、やや実態よりも穏やかな動きとなってしまうものの、短期的な振れが均(なら)されてトレンドが読みやすくなります。(図1−1)

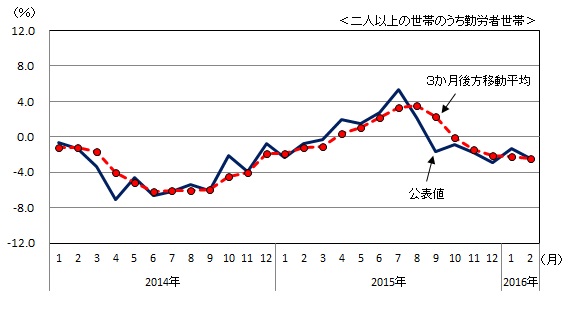

そこで、2015年10月分結果(2015年11月27日公表)から公表資料の追加参考図表に3か月後方移動平均による消費支出(二人以上の世帯)と実収入(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)の対前年同月増減率を新たに加えることとしました。

さらに、本年(2016年)1月分結果(2016年3月1日公表)からは公表資料(「今月の結果」)の1ページ目に3か月後方移動平均による消費支出の対前年同月増減率を、また3ページ目に勤労者世帯における実収入について、同じく3か月後方移動平均による対前年同月増減率を掲載しています(注5)。(図1−2)

(注3) 「消費支出(除く住居等)」という。

(注4) 二人以上の世帯における消費支出の2014年各月の標準誤差率の平均値は1.3%

(注5) 月次公表資料の1ページ目: http://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_mr.pdf

図1-1 消費支出の対前年同月実質増減率の推移

図1-2 実収入の対前年同月実質増減率の推移

3 世帯主の年齢階級別に見た動きを把握

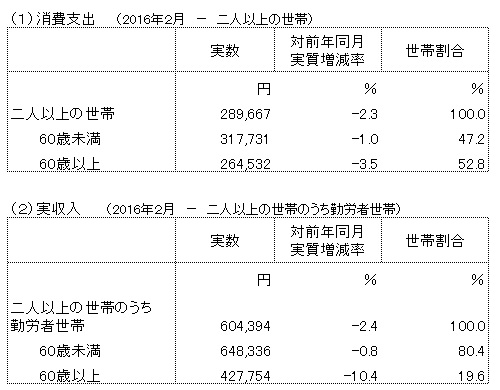

少子高齢化に伴い、世帯主が60歳以上の高齢世帯の割合が年々上昇しており、家計調査の結果で見ると、二人以上の世帯において世帯主が60歳以上の世帯割合は、2015年平均で52.2%となっています。

月次結果に示す消費支出は、二人以上の世帯における1か月間の1世帯当たり平均額を表しています。世帯主が60歳以上の世帯の消費支出は、二人以上世帯全体の平均額よりも低いことから、同世帯割合の上昇は二人以上世帯全体の平均消費支出を引き下げる方向に寄与します。そのため、家計消費の動向を把握する上では、世帯主の年齢により「60歳未満」と「60歳以上」に分けて、それぞれの動きと世帯割合の変化を見ておくことも重要となってきます。

そこで、本年(2016年)1月分結果より世帯主の年齢により「60歳未満」と「60歳以上」に分けて、消費支出の3か月後方移動平均による対前年同月実質増減率を参考値として公表資料の9ページ目に掲載しています。(表(1))

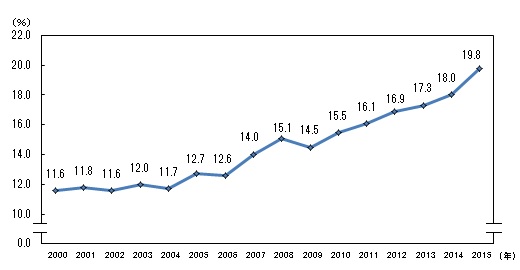

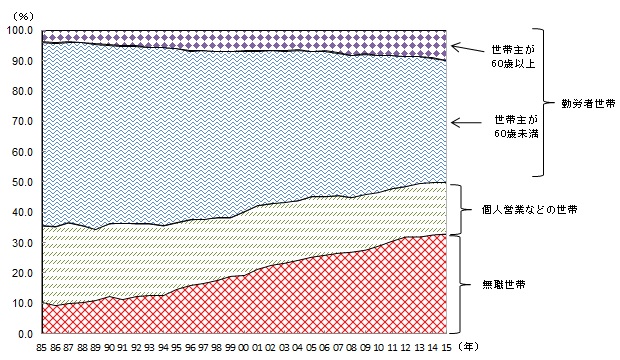

また、65歳までの安定した雇用の確保の促進や、公的年金の支給開始年齢の引上げもあって、勤労者(サラリーマン)の定年延長や再雇用が進んでいるため、二人以上の世帯のうち勤労者世帯では、世帯主の年齢が60歳以上の世帯割合も年々高くなっており、2015年平均で19.8%と約2割を占めています。(図2)

定年後の収入は現役時代から約3割程度低くなる傾向にあり、勤労者世帯の実収入においても60歳以上の世帯割合の上昇は全体の平均額を引き下げる方向に寄与します。そのため、上記の消費支出と同様に、実収入についても世帯主の年齢により「60歳未満」と「60歳以上」に分けて、それぞれの3か月後方移動平均による対前年同月実質増減率を参考値として本年(2016年)1月分結果より公表資料の9ページ目に掲載しています。(表(2))

表 世帯主の年齢階級別の動き(3か月後方移動平均)

図2 世帯主が60歳以上の世帯割合の推移(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)

4 世帯主の年齢階級別分布を用いて推定した試算結果を提供

現行の集計では、各サンプルの抽出率の逆数をウエイトとして加重平均を行い、さらに消費支出は世帯人員と強い正の相関が認められることから、世帯人員別の世帯分布が母集団の構成に近くなるように、労働力調査の結果をベンチマークとした推定を行っています。

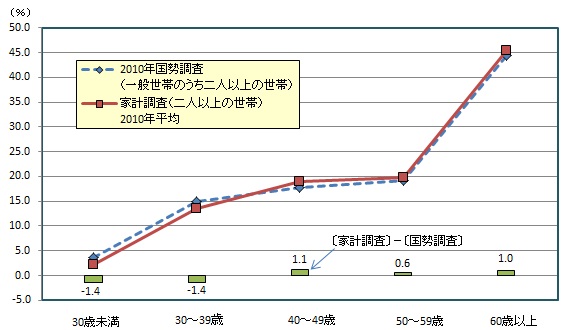

一方、上記3で示したように少子高齢化に伴い、世帯主が高齢の世帯割合が上昇しており、世帯主の年齢階級別世帯分布の違いも家計調査の結果に影響をもたらすと考えられます。2010年の国勢調査と同年の家計調査の結果を比較すると、家計調査の世帯分布は若年層の割合が若干低く、高齢層の割合が高い状況が見られました。(図3)

そのため、労働力調査結果をベンチマークとして世帯主の年齢階級別世帯分布による推定結果を検証したところ、消費支出や実収入(勤労者世帯)の推移には大きな影響は見られませんでした(注6)。

(注6) 2014年1月から2015年12月までの対前年同月実質増減率をみると、公表値との差の絶対値は平均で0.3ポイント

詳しくは、2016年3月分公表時(2016年4月28日(木曜日))にホームページに掲載予定

図3 世帯主の年齢階級別世帯分布の比較

しかし、より高い統計精度の確保を図るため、常に回収標本の分布の歪みによる影響を確認できるよう、世帯主の年齢階級別分布をベンチマークとして推定した試算結果を新たに参考系列として提供することとしました。

また、家計調査における世帯主の年齢階級別世帯分布についても、時系列の推移が容易に把握できるようにホームページに情報(ファイル)を掲載することとしました (注7) 。

(注7)右記URL参照 http://www.stat.go.jp/data/kakei/longtime/index.htm#bunpu

5 まとめ 〜 分かりやすく、利用しやすい統計提供〜

家計調査では、母集団の縮図となるように標本世帯を抽出する工夫をしています。具体的には、調査単位区ごとに当該調査単位区の世帯名簿を調査員が作成し、世帯主の職業等を聞き取っています。そして、その結果に基づいて、世帯を「農林漁家世帯」、「勤労者世帯」及び「勤労者以外の世帯」の3つの区分に分け、その割合に応じて調査単位区の中から6世帯を調査世帯として割り当てています。また、やむを得ず代替世帯を選定する場合も元の調査世帯と同一の世帯区分から選定することとしています(高齢者の世帯など調査員が接触しやすい世帯に調査世帯が偏ることがないようにしています。)。

少子高齢化が進む我が国においては、勤労者世帯の割合が年々減少し、無職世帯が増え続けています。また、勤労者世帯であっても世帯主が60歳以上の世帯割合が増えており、世帯構造が大きく変化しています。(図4)

このような情報も家計調査における1世帯当たりの平均金額の動きを見る上で大変重要になっています。

図4 世帯区分別構成比の推移(二人以上の世帯)

総務省統計局では、調査結果をそのままの形で公表していますが、今後は統計利用者にとっての利便性も考え、世帯分布の情報を付加するなどして、分かりやすく、利用しやすい統計提供にも積極的に取り組んでまいります。

(平成28年4月22日)