ここから本文

統計博物館展示機器の「情報処理技術遺産」認定について

情報処理技術遺産とは、先人の努力の結晶である情報処理技術関連の歴史的文物を将来に永く保存し、次世代人に伝えることを目的に一般社団法人 情報処理学会が設けた認定制度です。

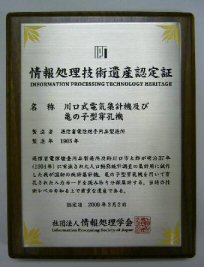

「川口式電気集計機」と「亀の子型穿孔機」は、同学会が制度発足後初めて認定した23件の情報処理技術遺産のうちの1件として認定されたもので、平成21年3月2日(月)に東京上野公園内にある国立科学博物館日本館講堂で行われた認定式において認定盾が授与されました。

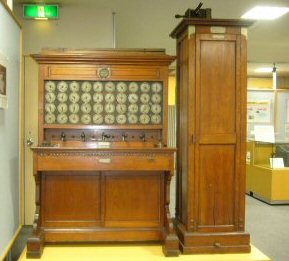

川口式電気集計機

川口式電気集計機は、逓信省電信燈台用品製造所技師川口市太郎氏の研究・開発により作られた我が国初の統計集計機であり、当館が保有しているものは「明治37年人口動態統計調査」の一部集計用として明治38(1905)年に完成した試作機です。集計用に作製された穿孔カードを読み取り分類集計するもので、当時の情報処理技術レベルを知る上でも貴重な遺産とされています。

指針は長針と短針からなり、長針は1回転100枚、短針は1回転10,000枚を示し、両針は一周すると零位に戻り、調査項目ごとの穿孔されたカード枚数をこの計盤から読み取ることができます。

亀の子型穿孔機

川口式電気集計機は、データ入力にPCS(パンチカードシステム)を採用しています。これはさまざまな情報をカード上に穿孔の状態で表現したもので、孔の有無が電気的に検出されて処理されます。

亀の子型穿孔機は、この川口式電気集計機に使用するカードを穿孔する手動穿孔機で、オペレーターが穿孔機前面の穴の1つにポインタを動かすと、後にあるカードに対応する穴が空けられる仕組みになっています。この穿孔機を使って一日に500〜600枚の入力用カードを作成することができたとのことです。

PCSは、米国の国勢調査局の職員ホレリスによって考案され、1890年に初めて実用化された集計方式であり、我が国においても昭和30年代まで採用されました。

川口市太郎

安政元年(1854)通町八丁目に出生。田中近江久重の門人。川口家は田中近江の縁故に当たり、11歳の時に田中近江の門に入った。それ以来、近江と起居を共にし、明治11年、近江の工場が工部省に買収せらると、工部省に入った。同13年、工部八等技手に進み、同15年に炭素式電話機の新案、同30年に電信用リレイ製造機を新案した。 同31年、電信灯台用品製造所製機課長となった。同38年、内閣統計局の依託により、考案の結果、川口式電気集計機(自動分類器及び穿孔器)を発明した。この機の目的は全国婚姻離婚の集計及び分類に応用するのであった。この功により内閣書記官長より感謝状授与。【以下略】

(田中近江−浅野陽吉著 抜粋)

「情報処理技術遺産」関連ホームページ