ここから本文

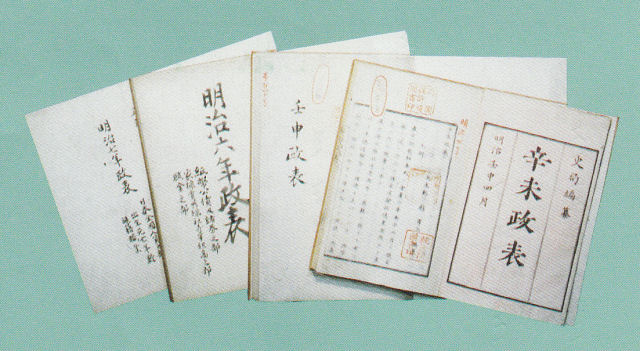

日本政表等(統計博物館)

右から、明治4年(辛未の年)、明治5年(壬申の年)、明治6年、明治7年の各統計書です。

「辛未政表」は、現在の「日本統計年鑑」の前身にあたるもので、太政官政表課において編纂刊行された総合統計書として最古のものです。

編纂された明治4年が辛未(かのとひつじ)の年であることから「辛未政表」と名付けられました。

「辛未政表」は、現在の「日本統計年鑑」の前身にあたるもので、太政官政表課において編纂刊行された総合統計書として最古のものです。

編纂された明治4年が辛未(かのとひつじ)の年であることから「辛未政表」と名付けられました。

- 辛未(かのとひつじ、しんび):干支の一つ。西暦年を60で割って11が余る年が壬申の年。

- 壬申(みずのえさる、じんしん):西暦年を60で割って12が余る年が壬申の年。

杉 亨二は、このほか、「海外貿易表」の作成、「日本府縣民費表」の編集なども行いました。

「海外貿易表」は、横浜、神戸、大阪、長崎、箱館(函館)、新潟の6港の物品別輸出入額を取りまとめたもので、明治7年に刊行されました。

また、「日本府縣民費表」は、全国各府県から毎年太政官に上申された民費調査の結果を取りまとめたものであり、内容は、「府縣庁及び出張所並倉庫等営繕費」など28項目に及んでいます。

明治8年に初刊が刊行され、以後、明治12年まで毎年刊行されました。