ここから本文です。

統計Today No.51

東日本大震災から1年間の人口移動の状況

− 住民基本台帳人口移動報告の結果から −

前総務省統計局統計調査部国勢統計課長(現内閣府男女共同参画局調査課長) 三上 明輝

総務省統計局では、去る3月26日、住民基本台帳人口移動報告(平成24年2月分)の公表に合わせ、「東日本大震災の人口移動への影響(震災1年(平成23年3月〜24年2月期)の結果から)」を公表しました。

被害が特に大きかった岩手県、宮城県及び福島県の状況を中心に、震災発生後1年間に、統計に現れた人口の移動の様子を御紹介いたします。

※1 「住民基本台帳人口移動報告」には、避難先市区町村に転入届を提出していない人は含まれていない一方、震災を直接の原因としない移動(進学や就職等に伴うもの)も含んでいる点に御留意ください。

※2 以下「転入超過数」とは、都道府県の転入者数から転出者数を差し引いた数をいいます。転入者数が転出者数よりも多い状態を「転入超過」といい、反対に転出者数が転入者数を上回る状態は「転出超過」といいます。

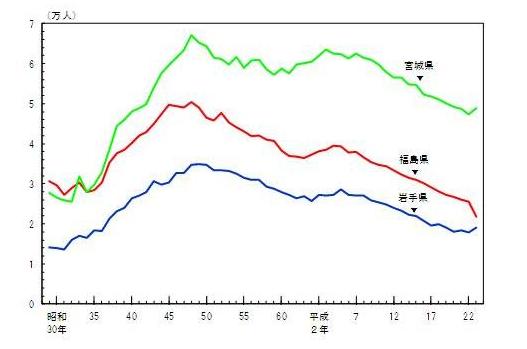

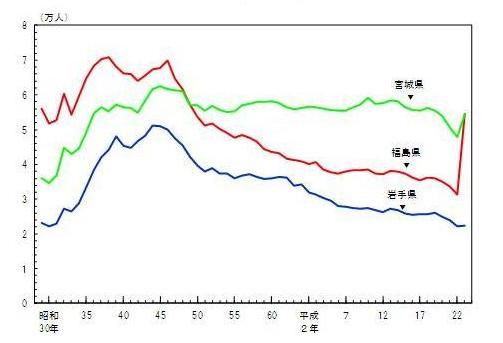

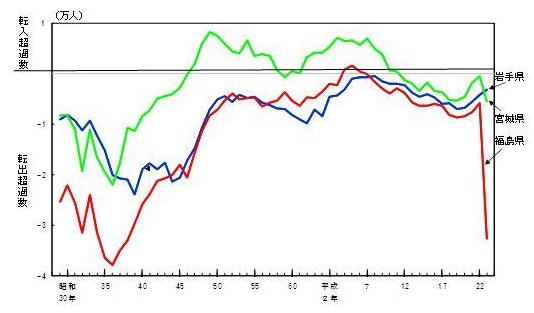

転入者・転出者の状況(平成23年3月〜24年2月期)<図1−1〜図1−3>

震災発生から1年間(12か月分)の転入者・転出者を前年の同じ時期(平成22年3月〜23年2月期)と比べてみると、岩手県では転出者が僅かに増えた(188人、0.9%増)ものの、転入者がより大きく増えた(1,167人、6.5%増)ことで、震災による被害にもかかわらず転出超過の幅が小さくなる、つまり人口の増減(社会増減)としてはプラスの方向(979人増)に動いている様子が見てとれます。

これに対して、宮城県では、転出者の増加(13.6%増)に比べて転入者の増加(3.2%増)が小さく、全体としては約5千人の転出超過となっています。

原子力災害の影響が深刻な福島県では、転出者がこの12か月で5万4千人を超えており、前年同期と比べて70%を超える大幅な増加(23,015人、73.3%増)となりました。岩手県及び宮城県で転入者数が増加しているのに対して、福島県では大きく減少(3,758人、14.7%減)しており、転出者の増加とあいまって3万人を超える転出超過(32,568人)となりました。前年の同時期と比べた数値としては、昭和29年の統計開始以来、転出者数の増加率、転入者数の減少率共に最も高くなっています。

図1−1 岩手県、宮城県及び福島県の転入者数の推移(3月〜翌年2月期)

図1−2 岩手県、宮城県及び福島県の転出者数の推移(3月〜翌年2月期)

図1−3 岩手県、宮城県及び福島県の転入・転出超過数の推移(3月〜翌年2月期)

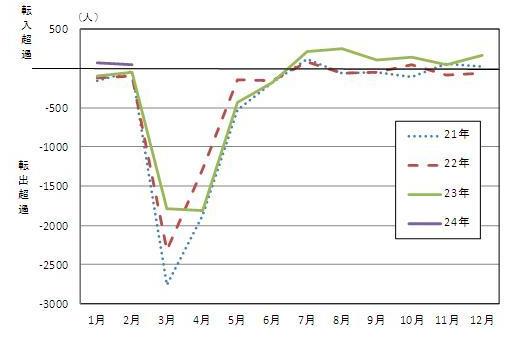

転入(転出)超過数の月別の動き

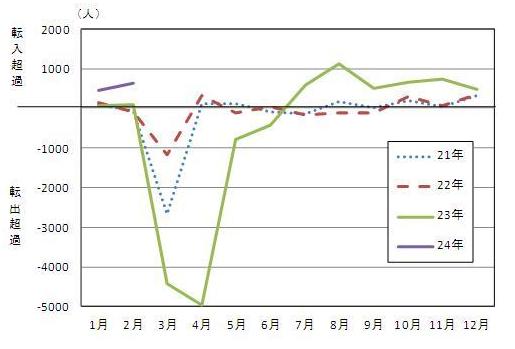

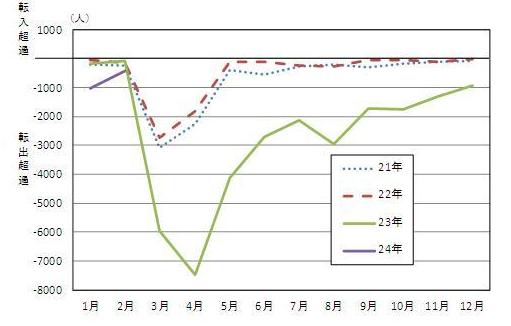

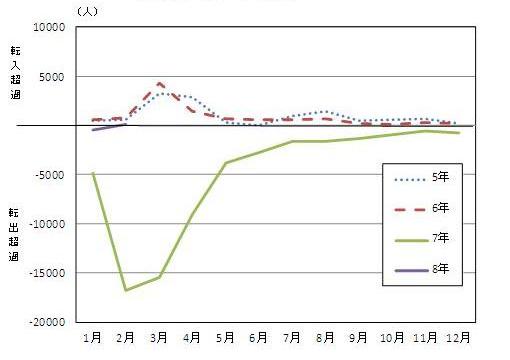

震災発生前の平成21年、22年には、3県ともに、進学や就職・転勤が多い3月に転出超過が大きい様子や、宮城県では4月に転入超過となる一方、岩手県と福島県では4月も3月に次いで大きく転出超過となる様子がうかがえます。(グラフには図示していませんが、平成20年以前の動きをみても、おおむね同様のパターンが観察できます。)

グラフには、震災が発生した平成23年3月以降、前2年とは異なる変動パターンや、震災後に各県が置かれた状況の違いをうかがわせる人口移動が現れていることが分かります。

【岩手県】平成23年3月〜6月にかけて例年同様に転出超過となったものの、その幅は前2年と同じか小さい程度にとどまり、前2年には見られない転入超過が7月以降は続いています。<図2−1>

【宮城県】平成23年3月に例年を大きく上回る転出超過となり、前2年は転入超過であった4月に転出超過が更に拡大しました。その後、5月、6月と転出超過は小さいものとなり、7月からは一転して転入超過となりました。7月以降は転入超過が続いている点では岩手県と似た状況です。<図2−2>

【福島県】平成23年3月から4月にかけて前2年を大きく上回る転出超過となりました。前2年は僅かな転出超過であった5月以降も大きな転出超過が続いているものの、その幅はおおむね減少傾向で、直近の24年2月の転出超過数は418人(23年2月:90人)となっています。<図2−3>

図2−1 岩手県の月別転入・転出超過数の動き(平成21年1月〜24年2月)

図2−2 宮城県の月別転入・転出超過数の動き(平成21年1月〜24年2月)

図2−3 福島県の月別転入・転出超過数の動き(平成21年1月〜24年2月)

参考:兵庫県の月別転入・転出超過数の動き(平成5年1月〜8年2月)

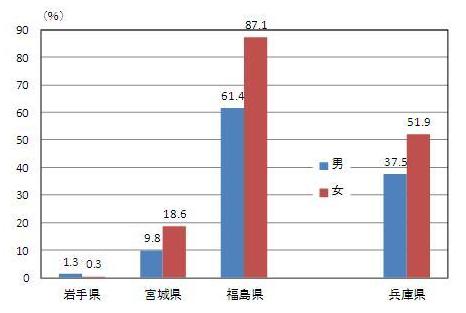

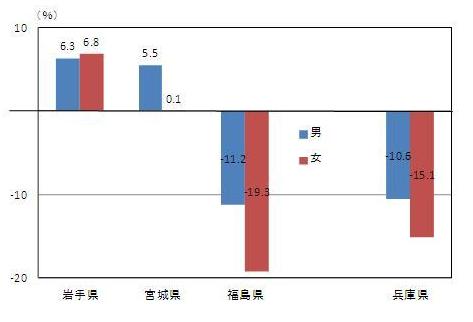

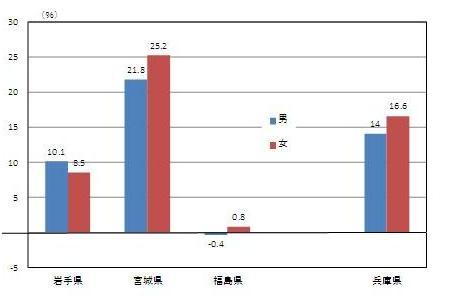

男女別にみた移動の状況(平成23年3月〜24年2月期)<図3−1〜図3−3>

人口移動の状況は男女別でみても3県で異なる様子がうかがえます。

平成22年及び23年の各1年間を比較すると、転入者・転出者ともに、岩手県では男女差はほとんど見られないのに対し、他の2県、特に福島県では男女間で大きな差が現れている様子がうかがえます。このような男女差は、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災の際の兵庫県にも共通して見られます。他方で、県内移動者に着目してみると、県をまたいでの移動ほど男女差は現れていません。

図3−1 他の都道府県への転出者数(前年同期比増減率)

図3−2 他の都道府県からの転入者数(前年同期比増減率)

図3−3 県内移動者数(前年同期比増減率)

注)図3−1〜図3−3の兵庫県の数値は平成7年1月〜12月期の結果

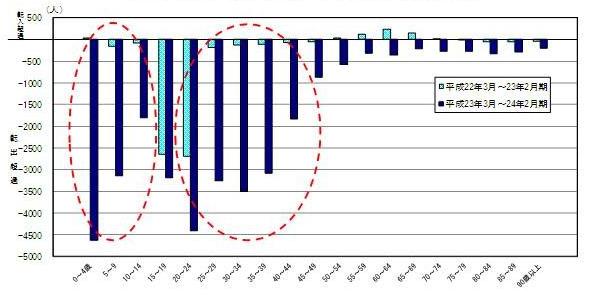

福島県における年齢5歳階級別の転出超過数(平成23年3月〜24年2月期)<図4>

下のグラフは、転出超過が深刻な福島県における状況を年齢階級別にみたものです。前年同期の転出超過をみると、そのほとんどが進学・就職に伴う移動と思われる15〜24歳で発生しており、60代前半など一部の年齢階級では転入超過となっています。

これに対して、震災が発生した平成23年3月以降の12か月では、全ての年齢階級において転出超過となりました。特に、子どもの年齢階級(0〜14歳)とその親世代の中心となる年齢階級(20〜44歳)で大きな転出超過が発生しています。これら2つの年齢階層グループを男女別に見ると、0〜14歳では男女差がほとんどない(男性:4,764人、女性4,795人)のに対し、20〜44歳では女性が顕著に多くなっています(男性6,522人、女性:9,570人)。母親が子どもを連れて県外に移動し、父親は地元に残るケースが少なくない様子がうかがえます。

図4 福島県の年齢5歳階級別転入・転出超過数(平成22年3月〜23年2月期、平成23年3月〜24年2月期)

おわりに

以上、御覧いただいたとおり、震災の被害が大きかった岩手県・宮城県・福島県でも、人口移動の様子はそれぞれに違いがあり、震災発生後の経過期間別、男女別、年齢階級別などで特徴が見られることが分かります。

また、ここでは取り上げていませんが、各県内の市区町村別の人口移動や、西日本まで含む全国規模で見た人口移動でも、これまでは見られなかった動きが見られます(詳しくは、「被災地域に関する統計情報」>「住民基本台帳人口移動報告 東日本大震災の人口移動への影響」を御覧ください。)。

被災地では復興に向けた取組が始まっており、当分の間はそうした復興需要に対応した人口の移動が見込まれます。また、中長期的には、各県の復興計画に盛り込まれている新たな産業(医療関連機器産業、クリーンエネルギー産業等)の集積に伴う雇用機会を求めての人口の移動も予想されます。こうした動きは、今後、時間をかけて緩やかに各県の人口移動に現れてくるものと考えられます。

他方で、民間企業等による各種の調査結果や新聞報道等によれば、今回の震災をきっかけに、住まいや居住環境に対する個人の意識、企業における事業展開・リスクマネジメントへの考え方等に変化が見られ、これまでとは異なるパターンの人口移動が全国的に現れる可能性があります。

個人の意識や企業行動の変化がいつまで続くか、その影響が人口の移動にどの程度反映されるかといったことを見通すのは極めて困難ですが、今後も、被災地における人口移動の動きだけでなく、全国規模での人口移動の状況に注目が集まります。

最後になりましたが、震災後1年を経て今なお避難を余儀なくされ、厳しい状況に置かれている被災地の方々を始め、東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地における一日も早い復興をお祈り申し上げます。

<統計Today 東日本大震災関係バックナンバー>

No.37(その1) 東日本大震災に被災された皆様へ

No.37(その2) 統計利用者の皆様へ−東日本大震災の影響への対応について−

No.41 被災3県(岩手県、宮城県及び福島県)の沿岸地域の状況 − 平成22年国勢調査人口等基本集計結果及び小地域概数集計結果から−

(平成24年4月25日)