ここから本文です。

統計Today No.27

コンピュータの半世紀 − 国勢調査を支える情報技術

総務省統計局長 川崎 茂

メインフレームコンピュータ時代の終わり

国勢調査の歴史は情報処理の歴史である、と言っても過言ではありません。国勢調査では大量の情報処理を行うため、その業務を支えるコンピュータの存在は欠かせません。本年は10月1日を期して国勢調査が実施されますが、それに先立ち、国勢調査の集計を担当する独立行政法人統計センター![]() では、情報処理の歴史の時代を画する出来事がありました。国勢調査では、これまで半世紀にわたり、情報システムの中核となる大型コンピュータ(「メインフレームコンピュータ」と呼ばれています。)が利用されてきましたが、7月末日をもって、メインフレームコンピュータがついにその役割を終え、撤去されたのです。今後の統計センターにおけるすべての情報処理の業務は、多数の小型サーバーをネットワークで接続したシステムを中核とする「オープンシステム」により行われることとなりました。

では、情報処理の歴史の時代を画する出来事がありました。国勢調査では、これまで半世紀にわたり、情報システムの中核となる大型コンピュータ(「メインフレームコンピュータ」と呼ばれています。)が利用されてきましたが、7月末日をもって、メインフレームコンピュータがついにその役割を終え、撤去されたのです。今後の統計センターにおけるすべての情報処理の業務は、多数の小型サーバーをネットワークで接続したシステムを中核とする「オープンシステム」により行われることとなりました。

以下、国勢調査を支える情報技術の発達の歴史を簡単に振り返ってみることにしましょう。

国勢調査に活用されたメインフレームコンピュータ

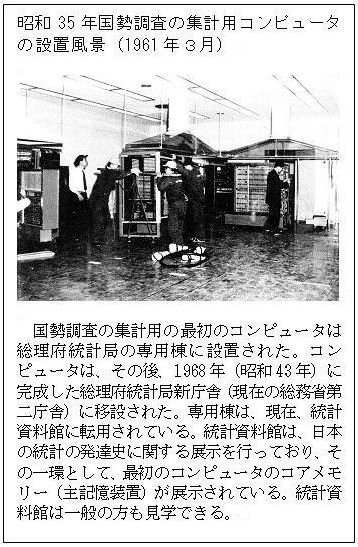

国勢調査の集計用のコンピュータが初めて総理府統計局(注)に導入されたのは、今から半世紀ほど前の1961年(昭和36年)3月のことでした。それ以前の国勢調査の集計は、パンチカードシステムと呼ばれる機械を用いて行われてきましたが、1960年(昭和35年)国勢調査からは初めてコンピュータが用いられることとなりました。当時の日本では、コンピュータはまだ珍しい存在であり、国勢調査用のコンピュータは、気象庁に次いで政府で2番目に導入されたものでした。導入されたのはIBM705というモデルで、記憶容量はわずかに40キロキャラクター(おおむね40KBに相当)でしたが、従来の方式に代わって大きな威力を発揮しました。

当時のコンピュータは、今日のパーソナルコンピュータと違って、だれでもすぐに使えるソフトウェアがなく、プログラムやシステムを一から開発しなければなりませんでした。しかし、国内にはプログラマーなど情報処理技術者が決定的に不足していたため、導入の2年前の1959年(昭和34年)から、総理府統計局内部で情報処理の専門職員の養成が行われました。その結果、システムの変更や拡充を含め、新しいシステムの設計・開発はすべて自前の人材によって効率的に行える体制が整いました。統計センターでは、この伝統を受け継ぎ、その後も最新の技術に対応できる優れた人材の育成を続けており、今日も情報技術の専門職員を多数擁しています。

1961年(昭和36年)のコンピュータの導入以降、国勢調査の集計内容は充実され、また、公表時期が早められました。その後、定期的にコンピュータの機種更新が行われたことにより、コンピュータの処理能力が急速に向上し、国勢調査の集計内容が更に拡充されるとともに、国勢調査以外の統計についてもコンピュータ化が進められ、集計業務全体の効率性が向上しました。

オープンシステムへの移行が完了

1990年代以降になると、コンピュータの小型・高性能化が急速に進み、これに伴い、情報処理の主流は、メインフレームコンピュータから、オープンアーキテクチャのシステム(いわゆる「オープンシステム」)に移ってきました。しかしながら、大量のデータを効率的に、かつ誤りなく処理することが求められる統計作成においては、当時、信頼性や可用性の面でメインフレームコンピュータの方が格段に優れており、また、オープンシステムでは、統計センターがこれまでメインフレーム上で開発してきた約3万本にも上るプログラム・モジュールや膨大な調査結果のデータファイルが使えないため、書き換えや変換など膨大な移行作業が必要となります。他方で、オープンシステムは、技術革新により今後飛躍的に進歩することが予見され、そして何よりもメインフレームコンピュータに比べて機器が安価という大きな特長を有しています。このため、統計センターでは、2006年3月にオープンシステムへの移行を決定し、それ以来、日々の統計作成・公表に支障を来さないよう細心の配慮を行いながら、計画的かつ段階的にオープンシステムへの移行作業を進めてきました。

本年7月末にはすべての移行が完了し、メインフレームコンピュータはその役目を終えることとなったのです。

コンピュータの先駆けとなった情報技術

国勢調査の集計業務では、コンピュータの登場以前からパンチカードシステムなどの情報技術が活用されてきました。パンチカードシステムとは、紙のカードに、調査票の記入内容に対応した穴を開け、その穴の位置を機械で電気的に読み取って数えることによって集計を行うものです。

パンチカードシステムは、1890年のアメリカの国勢調査の集計のために、アメリカ・センサス局の元職員であったホレリス(Herman Hollerith)が発明したものです。ホレリス式のパンチカードシステムは、その後、カナダ、ノルウェー、オーストリアなど他の国の国勢調査でも使われるようになりました。日本でも、1920年(大正9年)の第1回国勢調査ではアメリカから輸入したホレリス式の機械を用いて集計しています。

ホレリスによる集計機械の発明が発端となって、20世紀初頭には集計機械の技術開発が競って行われるようになりました。ホレリスは、センサス局を退職した後、1896年に集計機械の会社を起こしました。1910年のアメリカの国勢調査では、ホレリスの機械に対抗してセンサス局職員のジェームズ・パワーズ(James Powers)らが新しい機械を開発し、それが集計に使用されました。パワーズも、センサス局を退職した後、集計機械の会社を起こしました。ホレリスとパワーズの会社は、それぞれ、情報システムの企業であるIBMとUNISYSの前身となっています。

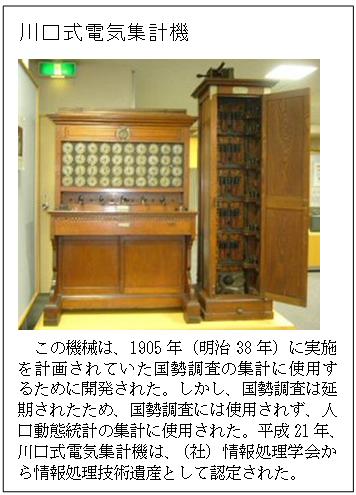

なお、日本でも、1905年(明治38年)に国産の川口式電気集計機が開発されています。これは、同年に国勢調査の実施が計画されていたことから、逓信省技師であった川口市太郎が開発したものです。しかし、その年には日露戦争による財政事情の悪化のため、国勢調査は延期され、この機械は国勢調査の集計には使用されませんでした。川口式電気集計機は、現在も1台だけ残存しており、総務省統計局の敷地内に設置されている統計資料館で御覧いただくことができます。

このように、国勢調査のデータ処理のためには、既に1世紀以上も前から技術開発が行われており、それが今日のコンピュータ技術の基礎となっています。

おわりに

国勢調査は、その長い歴史の中で、情報技術の進歩を促してきました。また、情報技術の進歩は国勢調査の改善・発達に貢献してきました。これまで半世紀にわたって国勢調査で活用されてきたメインフレームコンピュータは役割を終え、次世代のオープンシステムに全面的にバトンを渡しました。今回の国勢調査では、オープンシステムの下での新たな情報システムが活躍するほか、東京都をモデル地域として、インターネットを活用した回答システムが初めて導入されます。現在、統計センターでは、新たなシステムの下で国勢調査の集計や様々なデータ処理が迅速かつ正確に行えるよう、着々と準備を進めています。

国勢調査において世帯の皆様から頂いた回答は、まず市区町村、都道府県で内容の検査が行われ、その後、12月から翌年2月にかけて統計センターに送付されます。統計センターでは、データ入力、データの最終的な審査を行い、結果を統計表として取りまとめます。国勢調査の最初の集計結果は、来年2月に統計局から人口速報集計結果として公表します。その後、6月には抽出速報集計結果を公表し、それ以後は、より詳しい集計結果を順次公表します。

正確で信頼性の高い統計を作成し公表するためには、誤りや漏れのない正確な御回答を頂くことが重要です。調査員が皆様のところにお伺いした時には、説明をお聞きいただき、御回答をよろしくお願い申し上げます。

(平成22年8月2日)

注 統計センターは、1961年当時、総理府統計局に属する「製表部」という組織でした。統計センターの組織の歴史的変遷の概要は次のとおりです。

表 独立行政法人統計センターの主な組織変遷

1885年(明治18年) 内閣統計局

1920年(大正 9年) 国勢院

1924年(大正13年) 内閣統計局

1947年(昭和22年) 総理庁統計局

1949年(昭和24年) 総理府統計局

1984年(昭和59年) 総務庁の発足に伴い、総理府統計局から製表部を分離し、総務庁の施設等機関である「統計センター」として発足

2001年(平成13年) 総務省の発足に伴い、総務省統計センターに移行

2003年(平成15年) 独立行政法人に移行