調査の結果から、我が国の産業の実態が明らかになります。国はもとより、都道府県、市町村において産業・経済施策の立案、評価、将来展望などの基礎資料として、幅広く利用されています。その主なものを挙げれば、次のとおりです。

(1)法令に基づく利用

| ● |

地方交付税配分の際の基礎資料

国から地方公共団体への地方交付税交付金の配分に際して、本調査による事業所数と従業者数が使われています。 |

| ● |

地方消費税配分の際の基礎資料

国内取引、輸入取引の際に申告納付された消費税は、国税4%と地方消費税1%を合わせた5%となっています。国に納付された地方消費税は、「都道府県ごとの消費に相当する額」に応じて按分し、都道府県間において清算を行った上で、清算後の金額の2分の1を市町村に交付します。この「都道府県間の清算」 及び「市町村への交付」に際して、本調査による従業者数が使われています。 |

(2)国土総合利用計画の立案

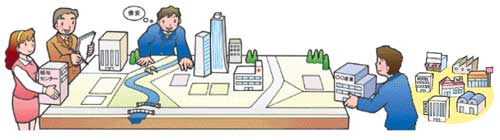

特定地域への人口や諸機能の過度の集中を避け、地域間で相互に交流し、機能を補完しあう多極分散型国土の形成のため、市区町村別、地域メッシュ別事業所の分布状況は、こうした計画立案の基礎資料として利用されています。総合的な国土開発の策定・評価には、欠かせない資料です。

(3)事業所の集積とその対策

大都市においては、夜間人口と昼間人口のアンバランスなどから生じる、住宅、交通、環境の問題や、震災などの災害に対する保安対策、電気・ガス・水道の供給計画、ゴミ処理対策などさまざまな問題を抱えており、本調査の結果は、これらの対策立案の基礎資料として利用されています。

(4)地域開発計画、都市計画の立案

地方都市においては、(1)企業誘致、地場産業の育成などの産業振興策を通じた雇用機会の拡充、(2)経済のソフト化・サービス化に伴う対事業所サービス産業等の育成、誘致、(3)高齢化、情報化、国際化などに対応した都市機能の整備など、諸計画の基礎資料として利用されています。

(5)産業の育成と雇用問題

現在の経済を反映して、若年層の就職難や中高年のリストラが顕著になっており、労働力の需要と供給を的確に結び付けることが重要な課題となっています。また、経済構造の変化に伴い、パート・アルバイトなどの短時間労働者の増加や人材派遣業の進展などにより、新たな雇用問題も生じてきています。本調査は、これらの問題についての基礎的な資料として利用されています。

(6)社会福祉施設及び公共・文化施設の整備計画

国民生活における真の豊かさの実現や高齢化社会への対応として、保険、医療、介護などの社会福祉施設、生涯学習などを推進するための各種公共・文化施設の整備、充実などの対策が必要とされています。本調査の結果は、こうした整備計画の資料として利用されています。

(7)産業連関表の作成、国民経済計算などの推計

産業連関表の作成や、国民経済計算の推計に当たっては、従業者は、その最も基礎となる「基本数」として利用されます。また、都道府県民所得や市区町村民所得の推計にも欠かすことのできない基礎資料となっています。

(8)小地域統計、各種統計調査の母集団情報としての利用

本調査は、全数調査であるため、市区町村別集計のほか、町丁・大字別などの小地域単位の集計が可能です。このため、地域におけるきめ細かな統計資料として利用されます。

また、毎月勤労統計調査、雇用動向調査、賃金構造基本調査、民間非営利団体実態調査、企業活動基本調査、通信利用動向調査、特定サービス産業実態調査、全国企業短期観測調査など事業所及び企業を対象とする各種統計調査の母集団情報として利用されています。