我が国の経済は、戦後の混乱期、復興期を経て、昭和30年代、40年代の高度成長期を迎えました。その後、第1次、第2次の石油ショック等にともなう国際的な構造変化を克服するとともに、昭和61年からのバブル景気、バブルの崩壊を経験して、今日に至っています。この間にあって、「事業所・企業統計調査」は、事業所の基本構造を把握する基礎的な資料として、その時々の産業政策、経済政策を遂行する上で、欠かせない役割を果たしています。

近年、我が国の産業は、国際環境の変化、IT情報関連産業の成長、情報化の進展、国民のニーズの多様化と個性化などを背景に、幅広い業種にわたって構造変化が進んでおり、今回の調査の結果は各方面から注目されています。

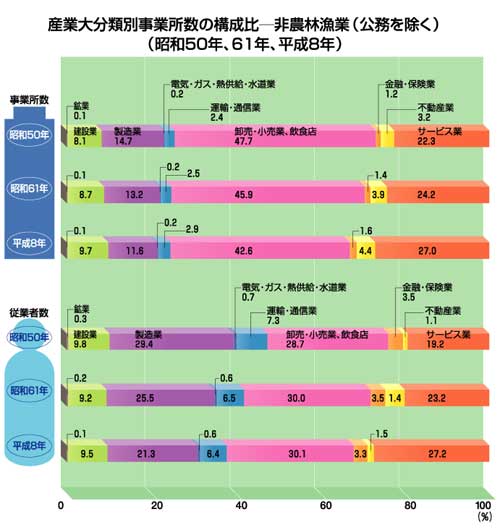

(1)産業構成とその移り変わり

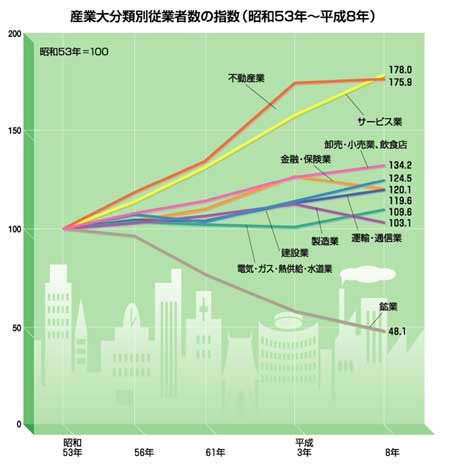

経済が発展する過程に応じて、産業構成も一定の法則性をもって変化することは広く知られています。例えば、従業者数のウエイトをみてみると、サービス業では調査年ごとに拡大している一方、製造業では縮少しており、従業者のウエイトが第2次産業から第3次産業へ移行していることが調査の結果から、読み取れます。

(2)経済のサービス化と雇用の変化

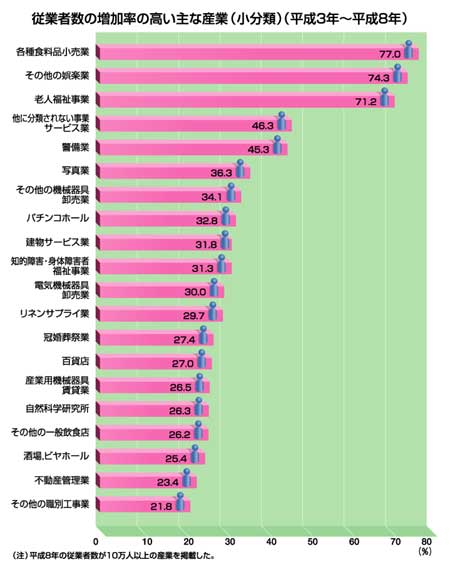

従業者の面でも、そして、生産、所得の面でもサービス部門の割合が増大していく現象を、一般に経済のサービス化と呼んでいます。

産業別の従業者数をみると、調査年ごとにサービス業が高い伸びを示しており、我が国でも、経済のサービス化が急速に進んでいるのが分かります。

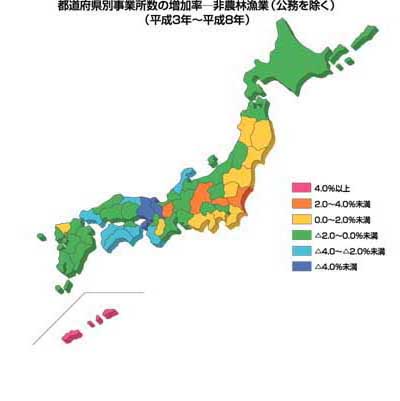

(3)産業の地域別分布

産業には、地域別に大きな特色があります。また、どのような規模や種類の産業がその地域に立地しているかにより、地域の経済活動の規模や特質などが、決まってきます。

(4)事業所の立地条件

事業所の立地には、さまざまな条件の制約を受けています。その大きなものとしては、自然条件(耕地や気象と農業、海や川と漁業、温泉と旅館など)、人的資源(労働力の供給と質)、交通・通信手段、地価、生産物の性質(商品か、サービスか)などがあります。これらの条件の重要度は、社会経済環境の変化や進歩にともなってしだいに変化し、それに応じて事業所の立地状況も変わります。

どういった地域に、どのような事業所が立地しているかは、行政面でも、企業経営の面でも、きわめて重要な情報となります。

(5)事業所の集積と商圏の形成

事業所の集積状況や商圏の形成状況が把握されます。人口、交通などの関連資料と組み合わせることにより、都市の再開発や産業の適正配置などの計画立案に役立ちます。

(6)エネルギーの供給

事業所が活動するためには、電気、ガス、水など、各種のエネルギーが必要となります。産業別、規模別などの事業所についての情報は、各種エネルギー供給への対応策立案に役立ちます。

(7)交通・通信設備

事業所の活動を支えるものとして、交通機関、通信設備は大きな役割を果たしています。地域別、規模別にみた事業所についての情報は、この交通、通信サービスなどをどのように提供していけばよいかを考える際の基礎資料となります。

(8)保安・防災対策

事業所の活動は、それ自体が危険を伴うことがあるほか、自然・環境破壊などにつながるケースもあります。また、事業所に働く従業者の安全確保についても力を注がなければなりません。

これらへの対策立案に必要な資料が得られます。

(9)公共サービスの供給

社会、経済の活動がスムーズに行われるためには、その潤滑油として、適切な公共サービスの供給がなされなくてはなりません。

事業所・企業統計調査の結果は、こうした面の施策に必要な資料となります。