沿革

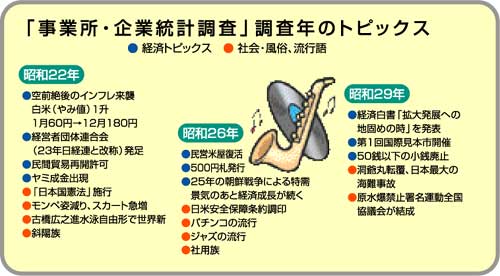

事業所・企業統計調査は、昭和22年10月に第1回調査が行われました。この年は、第2次世界大戦中から続いていたインフレが、終戦を契機として最高潮に達し、物不足、仕事不足で混乱していました。第1回の調査は、時の連合国総司令部(GHQ)の指令に基づき、戦争により疲弊しきった産業を復興させるため、産業の実態や事業活動の状態などを明らかにすることを目的として行われました。

第2回の調査は、翌23年に「事業所賃金調査」として実施されましたが、これは事業所の実態を明らかにするというよりも、むしろ賃金に関する実態を調査するのが目的でした。

第3回の調査は、昭和26年に実施されました。前年に勃発した朝鮮戦争に端を発した特需景気などで、我が国の経済がようやく立ち直り始めたころです。第1回調査とほぼ同様、事業所に関する基本的な事項を中心に調査が行われ、現在まで引き継がれています。

以後、調査は昭和56年まで3年ごとに実施され、その後、5年ごとに行われてきました。平成8年の大規模な調査から中間年(調査後3年)に当たる平成11年には簡易な調査が行われています。この間の主な改正点は次のとおりです。

●第4回調査(昭和29年)

個人サービス業を対象とした調査が「乙調査」として開始され、一部の事業所について給与支給額と事業収入が調査されました。

●第6回調査(昭和35年)

会社について、有形固定資産を調査項目に加えました(第8回調査まで)。

●第10回調査(昭和47年)

国や地方公共団体の非現業部門、いわゆる「公務」は、この年の調査から調査対象となりました。

●第13回調査(昭和56年)

調査結果の早期利用を図るため、集計方法を中央で行う方式から地方で行う地方分査方式に変更し、各都道府県で調査票の内容を収録した磁気テープを作成して、統計局に集め、最終的な集計を行うこととしました。

●第14回調査(昭和61年)

前回までは、3年周期で調査が実施されてきましたが、この回から、5年周期の調査となりました。また、個人サービス業を対象とした「乙調査」は、この回をもって廃止され、代わって、事業所サービス業を対象とした「サービス業基本調査」が平成元年から行われました。

●第15回調査(平成3年)

商業統計調査と同一年の実施となり、記入者の記入負担等を軽減するために調査対象の重複を排除して、同時実施としました。

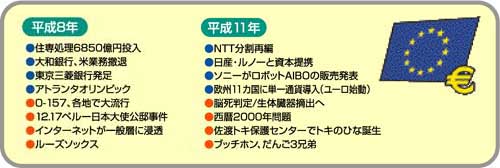

●第16回調査(平成8年)

企業に関する調査項目を充実し、調査名を「事業所統計調査」から、現在の「事業所・企業統計調査」と改称しました。また、この回から、従来、国及び地方公共団体の事業所を対象とした「丙調査」が「乙調査」に変更されました。

●第17回調査(平成11年)

大規模な調査の中間年(調査後3年目)に当たる簡易な調査として、初めて実施しました。また、「事業所・企業統計調査」と「商業統計調査」の二つの調査を1枚の調査票で同時実施しました。

●第18回調査(平成13年)

今回の調査は、近年の社会・経済の状況に対応した企業情報の充実を図るとともに、IT化の進展に伴う企業活動の実態についても把握することを主なねらいとして行われます。