ここから本文です。

統計Today No.146

「平成」は、どのような時代だったか?

〜人口減少社会「元年」、非正規雇用、女性活躍、デフレ〜

総務省統計局長 千野 雅人

「平成」の時代が終わりを告げ、「令和」という新しい時代が始まりました。これに合わせ、総務省統計局では、平成30年間の世の中の変化をさまざまな統計データで振り返り、「統計が語る平成のあゆみ」(平成31年4月、統計トピックスNo.119)として公表しました。

そこで、本稿では、ここで取り上げた統計データを基に、人口減少社会、非正規雇用、女性活躍、デフレ、ネット社会など、平成の時代の特徴について、分かりやすく解説してみたいと思います。

人口減少社会「元年」は、いつか?

現在、日本は「人口減少社会」と言われていますが、それは、いったい、いつからなのでしょうか? 人口減少社会「元年」は、平成何年なのでしょうか?

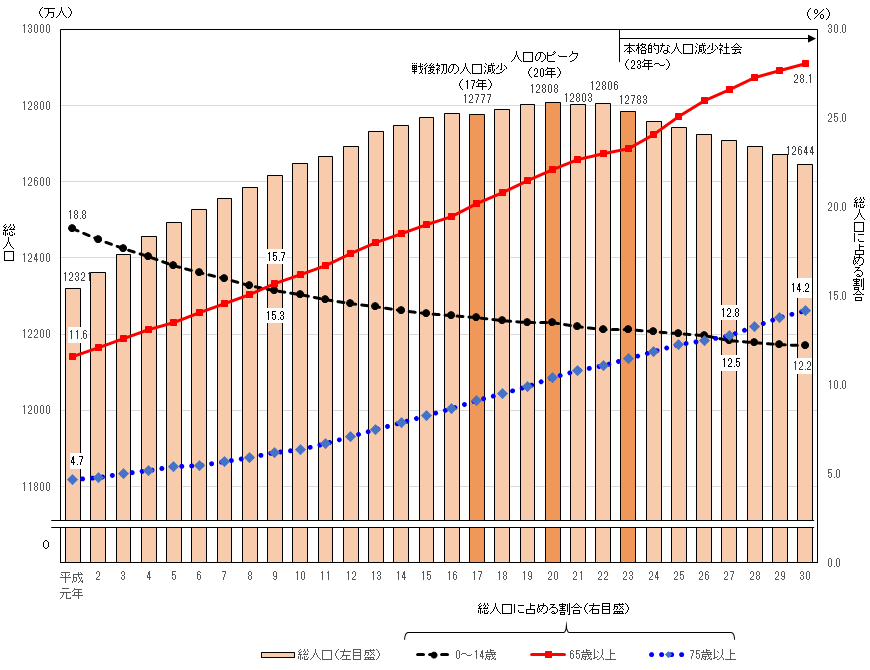

日本の人口は、ある年を境に、単純に増加から減少に転じたわけではありません。一貫して増加した後、減少したり増加したりする時期があり、その後に一貫した減少となったのです。一貫して減少するようになった最初の年を人口減少社会の始まりと考えると、人口減少社会「元年」は、平成23年(2011年)です。日本の人口は、17年に戦後初めて減少した後、22年までは増加する年もあったのですが、23年以降は増加する年はなく、毎年、20万人前後の減少が続いているのです。

このように、「平成」は、日本の社会が「人口減少社会」へと転じた時代でした。この要因は、少子高齢化による出生減少と死亡増加です。子どもの人口(15歳未満人口)の割合は、平成9年(1997年)に65歳以上の人口を下回り、27年(2015年)には75歳以上の人口を下回りました。(図1)

図1 日本の人口の推移

資料:「人口推計」(総務省統計局)

非正規雇用は、どのくらい拡大したか?

平成の30年間に、多くの人が働く年齢層の人口とされる「15〜64歳人口」は、▲1,030万人と大きく減少しました。このような中で、正規雇用も、▲29万人と減少になりました。一方、同じ期間に、非正規雇用は、+1,300万人と大きく増加しました。この結果、雇用者(役員除く。)に占める非正規雇用の割合は、19.1%(平成元年)から38.2%(30年)へと2倍に上昇しました。

このように、「平成」は、非正規雇用が大きく拡大する時代でした。この中で、高齢者などの多様な働き方が広がりました。一方で、このことが、少子化やデフレなど、世の中のいろいろな分野に影響を及ぼしたのではないか、とも言われています。

働く日本の女性は、アメリカを超えた?

「平成」は、女性活躍に一定の前進が見られる時代でした。

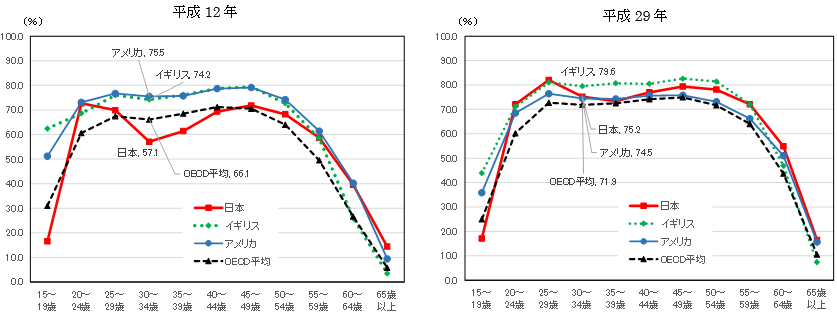

働く女性の状況を見てみましょう。日本の女性の「労働力率」(15歳以上の人口に占める就業者と失業者の割合)を年齢階級別にみると、平成元年(1989年)には、30歳代で労働力率が大きく低下する、いわゆる「M字カーブ」の形になっていました。しかし、平成の30年間に、労働力率の底は大きく上昇して台形に近くなり、また、ほぼ全ての年齢階級で労働力率が大きく上昇しました。

これを主要国と比較すると、日本の女性の労働力率は、平成12年(2000年)には、ほぼ全ての年齢階級でアメリカを下回っていましたが、29年(2017年)には、逆に、ほぼ全ての年齢階級でアメリカを上回るようになりました。女性を取り巻くさまざまな課題は残されていますが、働く女性の指標の一つである「労働力率」では、平成の時代に、日本はアメリカを超えるに至ったのです。(図2)

このほか、女性のライフスタイルの変化を、世帯の支出から見てみましょう。平成の30年間に、「スカート」への1年間の支出は、1万1,019円から2,247円へと大きく減少しました。一方で、「婦人用スラックス」への支出は、5,066円から6,358円へと増加しています。平成の時代に、女性の活躍の場が広がる中で、「スカートからスラックスへ」というファッションの変化が生じたことが分かります。

図2 主要国の女性の労働力率

資料:「労働力調査」(総務省統計局)、「OECD.Stat」

「デフレの時代」は、いつからいつまでか?

「平成」は、日本が戦後初めて経験する「デフレの時代」でした。

消費者物価指数(総合指数)は、戦後一貫して上昇してきましたが、平成11年(1999年)以降は、一時期を除き、継続して下落するようになりました。これが再び上昇に転じたのは、25年(2013年)です。物価は、大きな経済危機や原油価格の暴落などがあった年には、一時的に下落することがあります。このため、「デフレ」という言葉を使うのは、一般に、2年間以上、物価の下落が続いたときです。

したがって、消費者物価指数(総合指数)の前年比上昇率からみると、物価が下落に転じてから2年後の13年(2001年)から24年(2012年)までの時期を、「デフレの時代」ということができると思います。

「デフレの時代」の特徴は、何か?

この「デフレの時代」には、それ以前の時期に上昇していた外食や理髪料などの「サービス」の物価が、上昇しなくなりました。一方で、それ以前から下落していたルームエアコンやテレビなどの「耐久消費財」の物価は、引き続き下落を続けました。このため、総合物価が下落するようになったのです。

「耐久消費財」の物価が下落することは、経済のグローバル化が進む中で、欧米にも同じように見られる現象です。しかし、欧米では、日本とは異なり、「サービス」の物価が一貫して上昇したため、日本がデフレであった時代にも、総合物価は2%前後の上昇を続けました。つまり、「デフレの時代」の日本の大きな特徴は、「サービス」の物価が上昇しなくなったことなのです。

なお、「デフレの時代」には、「サービス」の物価と同じように、労働者の「賃金」も、上昇が抑制又は低下となりました。デフレ、賃金、非正規雇用などは、相互に関連のある現象のようです。

世帯の「通信」への支出は、どのくらい増えたか?

平成30年間のICT(情報通信技術)の進化は、とてもインパクトの大きいものでした。インターネットやスマートフォンが急速に普及し、コミュニケーションや取引手段の多様化・効率化が、格段に進みました。これにより、平成の時代に、私たちのライフスタイルやビジネスは、大きく変わりました。

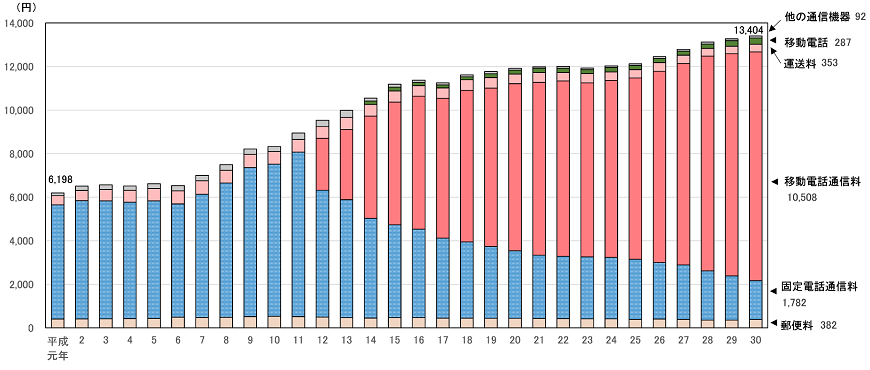

ライフスタイルの変化では、インターネットを通じて商品やサービスを購入するネットショッピングの普及が挙げられます。ネットショッピングをした世帯の割合は、平成14年(2002年)には5.3%に過ぎませんでしたが、30年(2018年)には39.2%と、7.4倍に上昇しました。このような中で、スマートフォンなどによる通信への世帯の支出も、大きく増加しました。平成の30年間に、「通信」への1か月間の支出は、6,198円から1万3,404円へと2.2倍に増加しました。この中でも、特に大きく増加したのが、「移動電話通信料」への支出です。(図3)

図3 「通信」への支出金額(1世帯当たり1か月間)

注1)平成11年までは農林漁家世帯を除く。

注2)1か月当たりの支出金額は、品目分類の年計を12で除して月平均額を算出したもの

注3)固定電話通信料は、平成11年までは移動電話通信料を含む。

注4)他の通信機器は、平成13年までは移動電話を含む。

資料:「家計調査(二人以上の世帯)」(総務省統計局)

おわりに

以上、「平成」がどのような時代だったのか、その一端をご紹介しました。これらの分析には、信頼できる統計データの存在が欠かせません。統計局では、今後も、正確な統計データを迅速に提供できるよう、「統計の品質」の向上に努めてまいります。

そして、これらの統計データの多くは、国民や企業の皆さまの統計調査への回答を基に作成されています。統計調査への皆さまの回答が、統計データには不可欠なのです。今後とも、統計調査に対するご理解とご回答を、どうぞよろしくお願いいたします。

(令和元年5月30日)