ここから本文です。

統計Today No.34

日本の科学技術研究活動のアウトライン

総務省統計局統計調査部経済統計課長 井上 卓

はじめに

昨年は、北海道大学名誉教授の鈴木章氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏のノーベル化学賞受賞、小惑星探査機「はやぶさ」の帰還、2人の日本人宇宙飛行士が宇宙で対面など我が国科学をめぐる明るいニュースがたくさんありました。

しかし、こうした画期的な成果も、多くの科学者のたゆまない研究の蓄積の上になされたものであることはいうまでもありません。では、我が国の科学技術の研究実態はどのようなものであったのでしょうか。

昨年12月に平成22年科学技術研究調査(PDF:844KB)の結果が発表になりました。これは、人文・社会科学を含む官民の科学技術研究の実態を捉える我が国唯一の統計です。

今回は、これを用いて、我が国の科学技術研究のアウトラインを見ていきたいと思います。

科学技術研究費は大幅減!

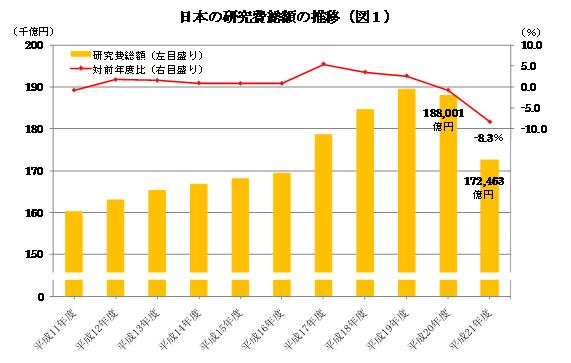

平成21年度の企業等、非営利団体・公的機関、大学等が支出した研究費の総額は、17兆2463億円です。これは前年度と比較して8.3%の減少となっており、調査始まって以来の減少幅となっています。(図1)

どうしてこんなに減ったのか?

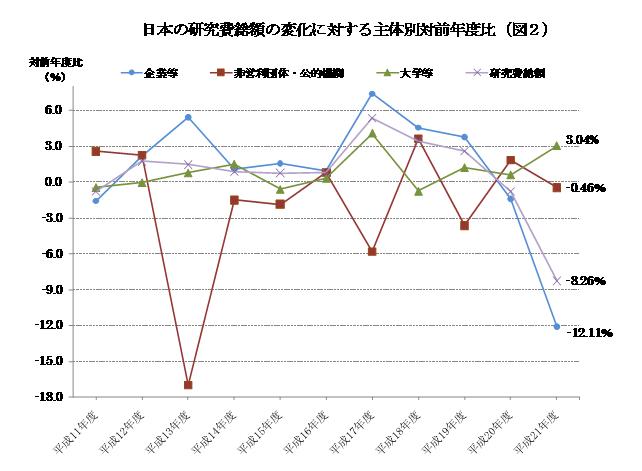

どうしてこのような結果になったのでしょうか。企業等、非営利団体・公的機関、大学等の別に研究費の動向を見てみますと、大学等は3.0%の増加、非営利団体・公的機関は0.5%の減少と微減なのですが、企業等の研究費は12.1%の減少と大幅に減少していることが分かります。(図2)

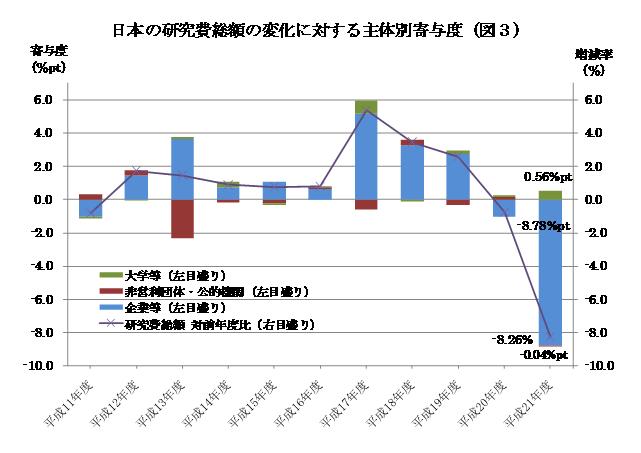

各主体別の寄与度をみても、大きなウェイトを占める企業等の研究費の減額が、研究費全体の減額の大きな要因となっていることが分かります。(図3)

科学技術政策研究所の「民間企業の研究活動に関する調査報告」(平成21年度)(科学技術政策研究所)![]() によると、研究費を減らした企業が最も多く理由として挙げているのは「売上高・営業利益の減少又はその見込み」です。今回の企業等の研究費の大幅な減少も、リーマンショック後の景気後退が大きな要因となっていることがうかがわれます。

によると、研究費を減らした企業が最も多く理由として挙げているのは「売上高・営業利益の減少又はその見込み」です。今回の企業等の研究費の大幅な減少も、リーマンショック後の景気後退が大きな要因となっていることがうかがわれます。

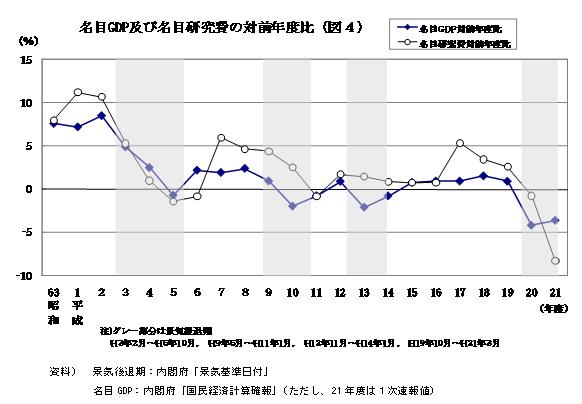

なお、過去のGDPの動向と研究費の動向をみても、ほぼ同様の動きを見せており、景気後退期では研究費が減少しています。(図4)

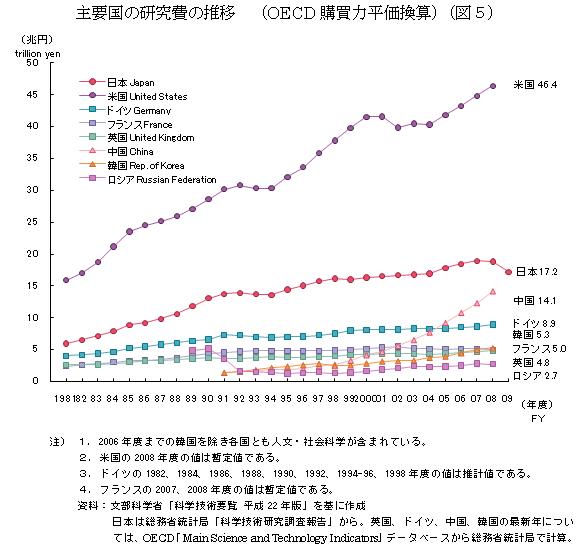

日本の研究費は国際的にみて何位?

日本は研究費を減らしてはいますが、それでも主要国と比較すると、米国に次いで第2位となっています。しかしながら、ここ数年の増加率をみると、中国と米国が急速に研究費を増加させてきていることが分かります。(図5)

なお、国によって統計の公表時期が異なり、比較対象年度が異なる点には御留意ください。

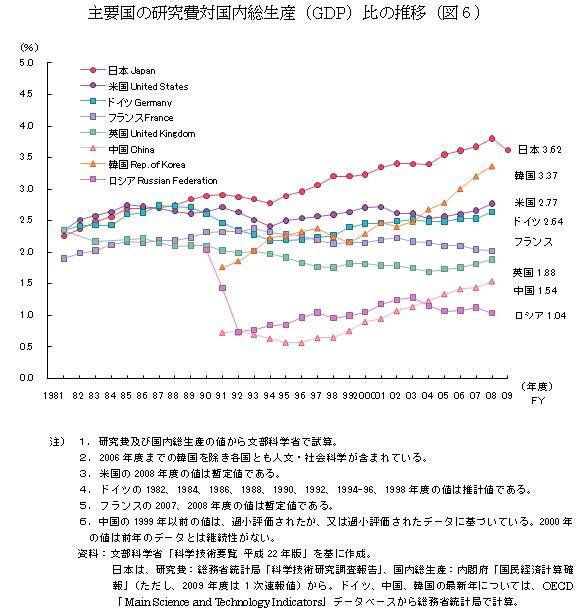

経済力に見合った研究費を使っているか?

研究費の総額は、産業構造にもよりますが、一般的に先進国ではその国の経済規模が大きければ、それだけ大きくなる傾向にあります。そうした経済規模の大きさに左右されずに各国の研究への取組傾向を表す指標として、研究費のGDP比が使われます。

これによると、総額では急増していた米国の研究費の対GDP比はそれほど伸びてはおらず、ほぼ横ばいであることが分かります。これに対して、日本の数値は、近年一貫して上昇してきており、今年度は低下に転じたものの、主要国の中では、2位の韓国に0.25ポイントの差をつけて、第1位となっていることが見て取れます。(図6)

なお、科学技術分野で急速に存在感を増しつつある中国、韓国が、近年この比率を大きく上昇させてきていることも注目されます。

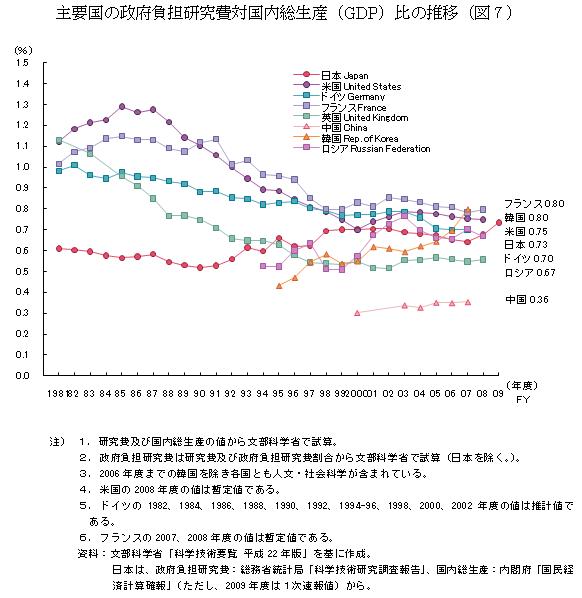

政府支出の研究費の対GDP比はどうか?

では、政府が支出した研究費に限って見てみるとどうでしょうか。先に述べたように、国により比較対象年度が異なることに留意が必要ですが、日本は主要国の中では、4位になります(図7)。先に見た図6も勘案すると、日本は、民間企業の科学技術研究への志向が非常に強いことが分かります。

なお、ここでいう政府が支出した研究費は、支出元が政府であって平成21年度に研究のために使用された費用を指しており、複数年にわたる研究のための基金の造成費や広報啓発費のような直接21年度の研究活動に資するものではない支出は入っていないため、予算ベースの数字とは整合しないことに留意する必要があります。

最も多く研究費を使っている産業は?

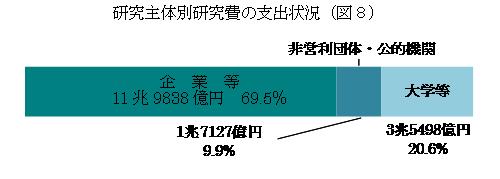

さて、視線を国際から国内に戻しましょう。日本の研究費は減ったとはいえ総額は17兆円を超える巨額なものです。主にどういった主体がこの研究費を支出しているのでしょうか。

研究主体別に研究費の支出状況をみると、日本の研究費の約7割を企業等が、約2割を大学等が、そして残りを非営利団体・公的機関が支出しています。(図8)

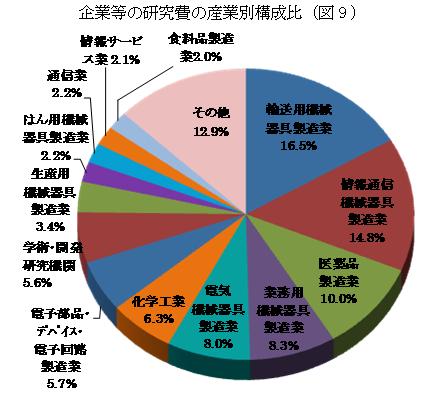

企業等の研究費の内訳を産業別にみると、1位が輸送用機械器具製造業となっています。これは、自動車メーカー、造船メーカー、鉄道車両メーカーなどです。2位は情報通信機械器具製造業となっていますが、これは、パソコンメーカー、映像・音響機器メーカーなどです。(図9)

これらの産業に日本を代表する製造業が名を連ねていることは、言うまでもありません。

どういう分野に重点を置いて研究しているの?

日本の科学技術研究と一口に言っても、その内容は広範多岐にわたっています。では、日本は特にどういう分野の研究に力を注いでいるのでしょうか。

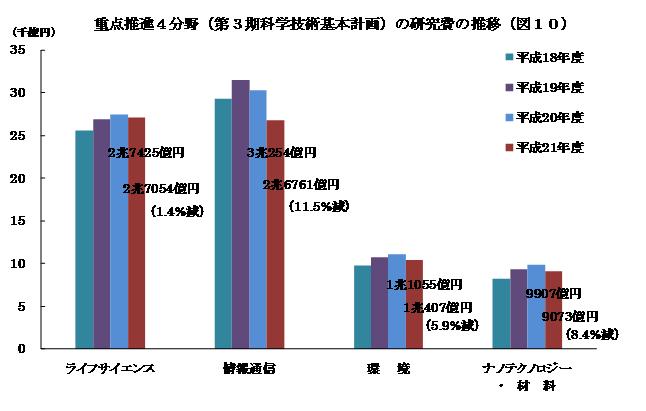

科学技術基本法に基づき策定された第3期科学技術基本計画(内閣府)![]() (計画期間:平成18年度〜22年度)においては、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の4分野を、第2期計画に引き続き、特に重点的に研究開発を推進すべき分野としています。

(計画期間:平成18年度〜22年度)においては、ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料の4分野を、第2期計画に引き続き、特に重点的に研究開発を推進すべき分野としています。

この4分野の研究費がどのように推移してきているのか、図10を見てみましょう。

平成21年度は、いずれの分野の研究費も減少していますが、特に、情報通信分野の研究費が大きく減少しています。また、ライフサイエンス分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野は、平成21年度になって減少に転じましたが、情報通信分野は20年度から減少に転じており、研究分野の力点の置き方が大きく変わってきていることを示唆しています。

ただし、研究によっては複数の項目に該当するものもあり、重複回答が可能なため単純合計ができないことにも留意する必要があります。

研究者は何人いるの?

これまで、研究費について見てきました。では、実際に研究に携わっている研究者は何人いるのでしょうか。

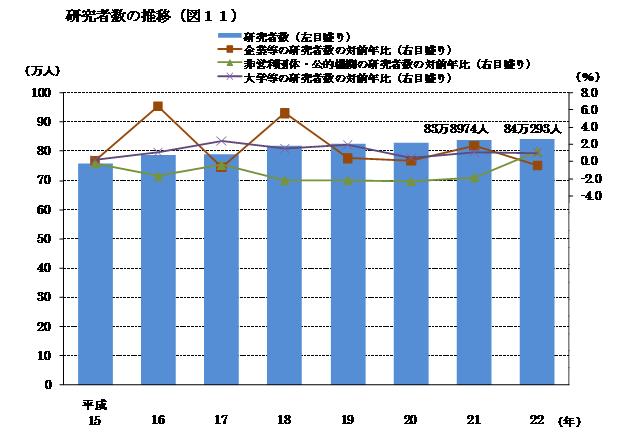

平成22年3月31日現在で、研究者数は84万293人となっています(図11)。総務省統計局の労働力調査によると、平成22年3月現在の日本の就業者数は6210万人であり、この数字を用いると、働いている人の約74人に1人が研究者として何らかの研究活動に従事していることとなります。

国際的にみて、研究者は多い方?

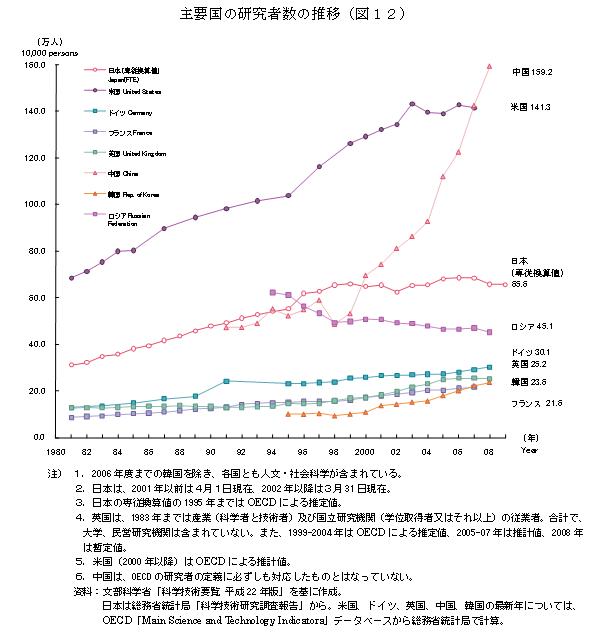

では、日本の研究者数は多いのでしょうか、少ないのでしょうか。研究者の数を主要国と比較すると、日本は中国、米国に次いで第3位となっています(図12)。両国の研究者数は日本の2倍強ありますが、人口もそれぞれ日本のおよそ10.6倍、2.5倍(「世界の統計2010」を基に算出)あることに留意する必要があります。中国の研究者数が近年飛躍的なペースで増加していることも注目されます。

なお、ここでは、各国が専従換算値(実際に研究に従事した時間で研究者数をあん分した数値)を用いていることから、比較のため、日本の研究者数についても専従換算値を用いています。

女性の研究者は増えているの?

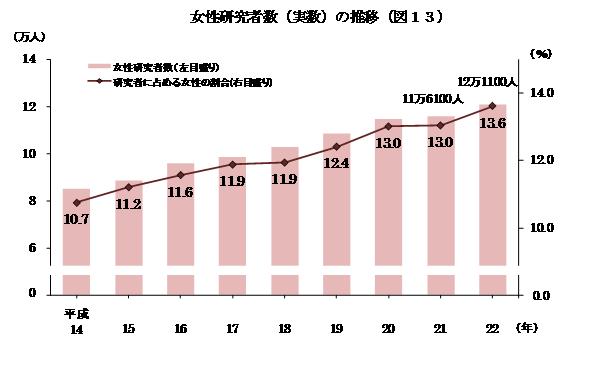

日本の科学技術研究活動を多面的に活性化するとともに、国際的な競争力を維持強化していくためには、研究者の裾野を広げていく努力が欠かせません。制度的要因、因習的要因などにより、女性の科学技術分野への進出が妨げられるようなことがあってはなりません。日本の研究者に占める女性研究者の割合をみると着実に上昇してきており、平成22年3月31日現在で13.6%、実数にして12万1100人となっています。(図13)

平成22年版男女共同参画白書(内閣府男女共同参画局)![]() においては、研究者に占める女性研究者の割合は、諸外国と比べ低いものとなっていると指摘した上で、高等教育段階の女性の割合は大学の学部41.7%、大学院(修士課程)30.2%、大学院(博士課程)32.0%であり、これらを比較してみても、女性の研究者の比率が高くなる余地はあるとされています。

においては、研究者に占める女性研究者の割合は、諸外国と比べ低いものとなっていると指摘した上で、高等教育段階の女性の割合は大学の学部41.7%、大学院(修士課程)30.2%、大学院(博士課程)32.0%であり、これらを比較してみても、女性の研究者の比率が高くなる余地はあるとされています。

科学技術研究調査を御利用の皆様へ

科学技術研究調査(政府統計の総合窓口(e-Stat))は、昭和28年から毎年公表しており、人文・社会科学を含む日本の科学技術研究の実態を、企業等、非営利団体・公的機関、大学等の主体別に支出ベース・人数ベースで把握した、我が国唯一の統計です。ここでは長くなるので御紹介できませんでしたが、技術貿易の動向についても把握していますので、御関心のある方はアクセスいただければと思います。

この統計は、多くの企業等、非営利団体・公的機関、大学等の御回答に支えられて成り立っております。御回答いただいた皆様には厚く御礼申し上げます。

これからも、できるだけ多くの方々のお役に立てる統計にすべく努力してまいります。

(平成23年3月7日)