ここから本文です。

統計Today No.2

完全失業率の急上昇をどうみるか

総務省統計局長 川崎 茂

下落から急上昇に転じた完全失業率

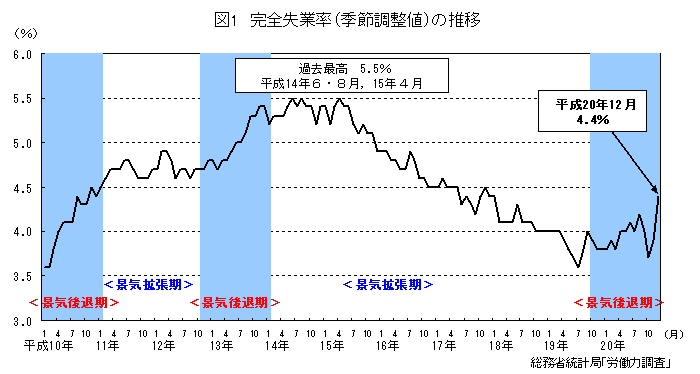

去る1月30日に公表した労働力調査(平成20年12月分(基本集計))(PDF:87KB)によると、完全失業率(季節調整値)は、世界的な景気後退を反映して、前月に比べ0.5ポイント上昇し、4.4%となりました。この大幅な上昇は、雇用情勢の急速な悪化を示すものとして多くの人の注目を集めました。

完全失業率は昨年の後半、複雑な動きをしました。図1のデータによると、1月から8月にかけては3.8%から4.2%へとゆっくり上昇しましたが、9月、10月には大方の予想に反して4.0%、3.7%へと連続して低下しました。そして、11月には3.9%へと小幅の上昇を示した後、12月には前述のとおり大幅な上昇となりました。

このような完全失業率の複雑な動きはなぜ起こったのでしょうか。ここでは、その背景事情を探ってみることにします。

9月、10月には完全失業者数とともに就業者数も減少

昨年9月、10月には完全失業率が低下しましたが、この低下は雇用情勢の一時的な改善を意味するのでしょうか。低下が起こったのはどのような理由によるのでしょうか。

10月の完全失業者数は前年同月に比べ16万人の減少となっていますが、就業者数も36万人の減少となっています。完全失業者数の減少は、通常ならば雇用情勢の改善とみられますが、同時に就業者数も減少していますので、この場合に雇用情勢が良いとみることは適当ではありません。他方、これらの減少に対して、非労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者でも完全失業者でもない者の数)は56万人の増加となっています。このことは、この1年間で仕事を辞めた人たちの多くは、「失業」ではなく「非労働力」となったことを意味しています。

日常用語としての「失業者」という言葉は、職を失った人という意味で使われますが、統計用語としての「完全失業者」とは、(1)仕事を持たず、(2)すぐに仕事に就くことができ、(3)仕事を探している、という三つの条件を満たすことが必要とされています。(「労働力調査の結果を見る際のポイント No.5」参照。)このような条件を設けることにより、「完全失業者」には、これまで就いていた職を失った場合だけではなく、学校を卒業したけれど職に就くことのできない場合や、家庭で家事に従事していた人が新たに職探しを始めた場合なども含まれることとなり、より幅広い種類の失業を統計でとらえることができます。このことは国際労働機関(ILO)で採択された国際基準に定められており、我が国の統計もこれに準拠しています。

この条件を念頭において昨年10月のデータをみると、仕事を辞めた人のうち、かなりの数の人が何らかの理由で職探しを手控え、そのために就業者数の減少が完全失業者数の増加にはつながらなかったものと考えられます。

このように、職を失った人が増加したからといって、それが直ちに完全失業者数の増加につながるとは必ずしも言えません。むしろ、職を失った人や職を持たない人が求職活動をするか否かということが完全失業者数の増減に影響を与えます。このため、雇用情勢を判断するには完全失業者数や完全失業率だけに注目するのではなく、就業者数や非労働力人口など関連する数値の動きもみた上で総合的に判断することが必要です。

景気見通しの影響を受ける求職意欲

では、昨年10月前後に多くの人たちが職探しをしなかったのは、なぜだったのでしょうか。この問題は心理的な側面も強いため、結果数値だけから判断することは難しく、当時の周辺状況からも手がかりを得ることが必要です。考えられる要因の一つとして、昨年9月、リーマン・ショックとも言われる米国の大手金融機関の破綻により、景気見通しが急激に悪化したことが挙げられます。

一般に、経済の先行きへの期待が高い景気回復期には、より良い条件の職を求めて転職する人が増え、逆に先行きが不安な景気後退期には転職が控えられる傾向があります。転職をする際には次の仕事の職探しをすることが多いため、転職の増加は失業の増加につながるものと考えられます。このため、過去の景気回復期には完全失業率が一時的に上昇したり、逆に景気後退期には完全失業率が一時的に低下したりすることがありました。

このように、景気動向の急変が生じると、職を失う人が増える一方で、求職活動を控える人も増える場合があり、結果として完全失業率が一時的に不規則な変動をすることがあります。

今回の完全失業率の低下も、景気見通しの急激な悪化によって職探しをあきらめた人が一時的に増えた可能性が高いと思われます。

失業は「自発的理由」による離職者から「非自発的理由」による離職者にシフト

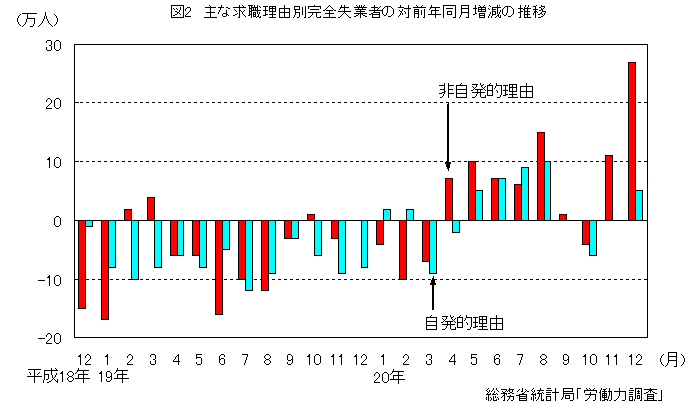

求職意欲が低下したことをデータで検証することは難しいことですが、次のデータはそのような事態が生じた可能性が高いことを示唆していると考えられます。図2は、完全失業者のうち、「自発的理由」で離職した人と「非自発的理由」で離職した人の数の変化(対前年同月増減数)を表したものです。「自発的理由」で離職した人とは、より良い条件の職に就くため、結婚や育児のため、家族の看病のためなどの理由により離職した人を指します。また、「非自発的理由」で離職した人とは、勤め先の倒産、人員整理、勧奨退職、事業不振や、定年又は雇用契約の満了などの理由で離職した人を指します。

これによると、昨年8月までは「自発的理由」も「非自発的理由」も増加していましたが、9月には双方とも前年同月とほぼ同数になり、10月には減少に転じました。その後、11月と12月には「非自発的理由」は増加しましたが、「自発的理由」はほとんど増加していません。

すなわち、9月を境に「自発的理由」で離職した人は減少ないし横ばい気味となっています。この人たちは、多くの場合、より良い職を求めて転職しようとする人と考えられますが、景気不安が高じてくると、転職に伴い職を失うリスクが高くなるため、離職することを差し控える人が増えたものと考えられます。

他方、「非自発的理由」で離職した人は、11月まではそれほど増加していませんでしたが、12月は明らかに増加幅が拡大しました。同じ10月ごろから、マスコミでは、企業における大幅な雇用削減の動きが報道され、平成21年3月末までの削減の見込みが報じられるようになりました。このような雇用削減の動きの影響は、10月、11月の完全失業者数には目立って現れていませんが、12月の数値によれば、影響が広がり始めていることが分かります。

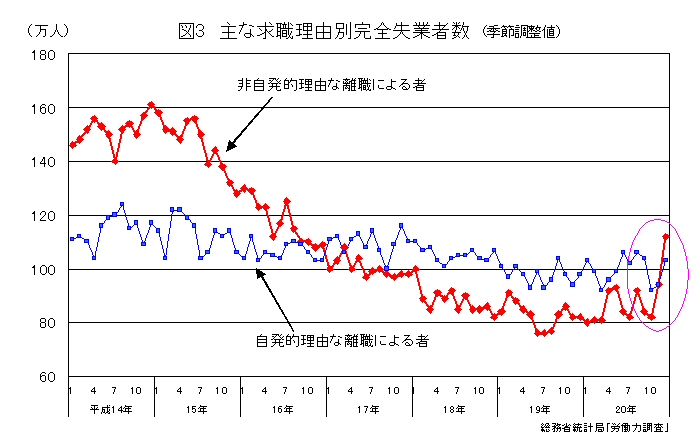

昨年12月の「非自発的理由」で離職した完全失業者の数の増加は特に急激であり、「自発的理由」で離職した完全失業者数を上回りました。「非自発的理由」は、完全失業率の低下の始まった平成15年後半から着実に減少し、平成17年1月に「自発的理由」を下回りましたが、この度は約4年ぶりに「非自発的理由」が「自発的理由」を上回りました。今後、雇用情勢を分析する上では、このような完全失業者の内訳についても注目する必要があります。

以上のように、雇用情勢を正しく理解するためには、完全失業者数や完全失業率の数値の動きだけではなく、就業者数や非労働力人口など関連する数値の動きのほか、完全失業者の内訳の変化などにも注目することが必要です。また、1か月だけの動きで判断するのではなく、数か月の動向からすう勢を読み取ることも必要です。統計局では、統計の公表に当たって、このような理解に役立つ参考情報も併せて提供してまいりますので、それらについても御注目いただければ幸いです。

労働力調査の特徴 − 毎月4万世帯、10万人を調査

雇用・失業の動向を正しく理解するためには、労働力調査の統計だけでなく、他の関連統計も併せて分析することが大切です。他の雇用・失業に関する代表的な統計としては、厚生労働省の職業安定業務統計(有効求人倍率など)、毎月勤労統計調査などがあり、その利用に当たっては、各統計の特徴に留意していただくことが必要です。

職業安定業務統計は、ハローワークで把握された求職と求人を対象とした統計です。このため、窓口に届出や登録のあった求職や求人の情報は正確にきめ細かく把握できますが、求人情報誌を通じた求職や求人など他の動きについては把握できません。

また、毎月勤労統計調査は、一定規模以上の企業を対象として雇用や賃金を調査するものであり、雇い主である企業の側からみた雇用の実態が正確に把握できますが、自営業など小規模な事業者は対象とされていません。

これに対して労働力調査は世帯を直接調査していますので、ハローワークに登録していない人、企業と雇用関係のない人なども含めたすべての国民の実態を把握することができます。労働力調査は、統計的な方法により全国の全世帯の縮図となるように選定した約4万世帯、約10万人の方々(15歳以上)を対象として実施しています。調査には全国で約3,000人の調査員が従事しており、調査世帯への依頼、説明、調査票の回収などを担当しています。回答済みの調査票は、調査員から都道府県を経由して独立行政法人統計センターに集められ、迅速に集計が行われます。調査結果は、原則として調査の翌月末に公表されます。公表予定日は毎年1月末に向こう1年分のものをあらかじめ公表しています。

労働力調査は、統計法![]() に基づく指定統計調査(本年4月からは「基幹統計調査」)として実施され、調査対象となられた方々には回答の義務があります。また、統計局職員を含め調査に携わる者すべてに厳格な守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期しています。毎月、正確な統計をタイムリーに公表することができるのは、調査対象者、調査員など多くの方々の御協力のお陰によるものであり、この場を借りて皆様にお礼を申し上げます。

に基づく指定統計調査(本年4月からは「基幹統計調査」)として実施され、調査対象となられた方々には回答の義務があります。また、統計局職員を含め調査に携わる者すべてに厳格な守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期しています。毎月、正確な統計をタイムリーに公表することができるのは、調査対象者、調査員など多くの方々の御協力のお陰によるものであり、この場を借りて皆様にお礼を申し上げます。

今後、皆様のお宅、御近所やお知り合いの方のお宅に調査員がお伺いすることがあるかもしれませんが、そのような場合には、統計の重要性を御理解の上、是非御回答をいただきますようよろしくお願いします。

今後とも公的統計に対して御支援をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

(平成21年2月6日)