ここから本文です。

就業構造基本調査に関するQ&A(回答)

1.就業構造基本調査とは

問1-1 就業構造基本調査とはどのような調査なのですか。

就業構造基本調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としています。

また、この調査は、国が実施する統計調査のうち統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」として、昭和31年(1956年)から57年(1982年)までは概ね3年ごと、昭和57年(1982年)以降は5年ごとに実施しています。

令和4年(2022年)の調査では、全国の約54万世帯、その世帯にふだん住んでいる15歳以上の世帯員約108万人を対象に実施しました。

問1-2 調査の結果はどのように利用されているのですか。

国や地方公共団体の政策の基礎資料として利用されているほか、大学・研究機関等における学術研究などに幅広く使われています。

(1)職業能力開発計画等、政府における各種労働関連施策の基礎資料

(2)政府や地方公共団体及び民間研究機関などにおける就業構造の現状分析

(3)地方公共団体における地域の男女共同参画計画や職業能力開発計画などの策定の基礎資料

(4)国民経済計算における国民所得の推計のための就業者数や雇用者数の算出の基礎資料

問1-3 調査対象となった場合、必ず答えなければいけないのですか。

調査の対象として選ばれた人から漏れなく、正確な回答が得られないと、正しい統計が作れず、そのようなことになれば、就業構造基本調査の結果を利用して立案・実施されている様々な政策や計画が誤った方向に向かうなど、国民の皆様への行政サービスを行う上で、正確な判断ができなくなるおそれがあります。

また、この調査は、政府の重要な統計調査として統計法に定められた「基幹統計調査」として実施しますが、統計法では、基幹統計調査を受ける人には報告の義務(統計法第13条)を、また、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務や調査票の取扱いについて厳格な規定が設けられています。さらに、これらに反したときには罰則が定められています(統計法第61条第1号)。

なお、この調査はたいへん重要な調査であるとともに、統計法によって調査の回答内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されています。

※ 報告義務の規定については統計法(e-Gov)![]() をご覧ください。

をご覧ください。

2.調査方法について

問2-1 就業構造基本調査はどのように行われるのですか。

令和4年(2022年)の調査は10月1日現在によって行いました。調査の対象は、全国の世帯から選定した約54万世帯で、その世帯にふだん住んでいる15歳以上の世帯員約108万人です。

調査は、「総務省−都道府県−市区町村−指導員−調査員−調査世帯」の流れで、調査員が調査世帯ごとに調査書類を配布します。

調査の回答にあたっては、インターネットで回答するか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出する方法で回答します。

問2-2 調査対象はどのように選ばれるのですか。

全国の全ての世帯について調査を行うには、多くの費用と時間と人手が必要になります。

そこで、この調査では統計理論に基づき、一部の世帯を全国から偏りなく選び、調べることによって、日本全体の姿を推計する方法を採用しています。 調査地域は、総務省統計局がコンピューターによって無作為に選びます。また、調査をお願いする世帯についても、こうして選んだ地域から無作為に選びます。 このような方法により選ばれる世帯は、全国で約54万世帯となり、その世帯にふだん住んでいる15歳以上の世帯員約108万人が調査の対象となります。

問2-3 調査員はどのようにして選ばれるのですか。

調査員は、一般の人の中から、次の要件を考慮して選考され、都道府県知事又は市区町村長が特別職の地方公務員として任命します。

- 調査票の配布及び回収、関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者

- 原則として20歳以上の者

- 秘密の保護に関して信頼のおける者

- 選挙に直接関係のない者

- 税務・警察に直接関係のない者

- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないものであること

問2-4 どのような回答方法がありますか。

調査への回答方法は、インターネットで回答するか、紙の調査票を郵送又は調査員に提出する方法で回答します。なお、回答に必要な書類は、調査員が調査世帯を訪問して配布します。

※ スマートフォン・タブレット型端末からも回答いただけます。

3.結果の公表について

問3-1 調査結果はいつ頃どのような形で分かるのですか。

調査の結果は、令和5年7月21日に、インターネットを利用する方法等により公表しました。

問3-2 結果表はどのように作成されるのですか。

国に集められた調査票は、データ入力、産業分類符号などの符号付けをした後、調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについて検査し、必要な補足訂正を行った上で結果表として集計します。

就業構造基本調査では、大量の調査票を短期間のうちに迅速に処理するため、調査票に記入されたマークと数字を機械(光学式文字読取装置)で読み取って統計を作成しています。

問3-3 調査の対象は全世帯でなく一部の世帯ですが、公表される数字に誤差などはありますか。

統計調査の結果には、必ず何らかの誤差が発生することは避けられません。例えば、標本調査では、調査されなかった調査対象があるので、全数調査を行えば得られたはずの値(これを「真の値」といいます。)と調査結果には差が生じます。全数調査を行わずに標本調査を行ったことにより生ずる差のことを「標本誤差」といいます。

また、全数調査を行ったとしても、例えば誤回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」といいます。

非標本誤差は、その要因により幾つかに分類することができます。回答者が質問を誤解したり懸念したりして事実と異なる回答をした場合の誤りや、無回答、調査員の不慣れによる標本の脱落・把握誤り、連絡・指導の不徹底による誤り、調査票の処理及び集計上の誤りなどに分類することができます。このように、非標本誤差は調査のあらゆる段階で発生する可能性があります。

非標本誤差の特徴は、標本誤差とは対照的です。標本誤差の特徴は、(1)標本の大きさと密接な関係があること、(2)量的な測定ができ、そのコントロールができることなどが挙げられます。一方、非標本誤差は、(1)標本の大きさと直接関係がなく、原因を究明すれば避けられるものがあること、(2)量的な測定が難しくそのコントロールができないことなどが特徴として挙げられます。

調査が大規模になって調査関係者の人数が増えるほど、非標本誤差の発生源も増加することになります。就業構造基本調査では、調査票の作成段階における言葉遣いなどに細心の注意を払うとともに、調査員に対する研修・指導の徹底、記入漏れや記入ミスに関する調査対象者への確認などを行い、誤差をできるだけ減らすように努めています。

4.個人情報の保護について

問4-1 「個人情報の保護に関する法律」があるのだから、個人情報を調べる就業構造基本調査には回答しなくていいのではないですか。

就業構造基本調査は、統計法等の法令に基づいて行われるもので、調査対象として選定された全ての人に報告の義務があります。

また、これらの法令に基づいて行われる統計調査で集められた個人情報は、統計法において、「個人情報の保護に関する法律」は適用されないこととされています。

これは、統計法では、調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課せられており、さらに、特別の定めがある場合を除き、調査票に書かれた内容をその行った統計調査の目的以外の目的に用いることは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られているからです。

また、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。 このように統計調査で集められた個人情報は、統計法などに基づいて厳格な取扱い・管理が行われているため、ご回答をお願いします。

問4-2 プライバシーは保護されるのですか。

就業構造基本調査は、統計法等に基づいて行われます。これらの法令の規定は、調査に従事する人にも調査対象となる人にも適用されます。

調査対象となる人には報告の義務があり、一方、調査に従事する人には調査上知り得た秘密に属する事項を他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。さらに、統計の作成・分析の目的以外に調査票を使用することは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。

調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。また、インターネット上のデータの送受信は、盗み見等を防ぎ、安全な通信を行うため、TLS1.2による暗号化通信を行っています。

問4-3 調査票に記入した氏名が登録されているのではないですか。

調査票に氏名を記入するのは、調査対象として誰が調査されたか、各調査事項が誰について記入されたものであるかを確認し、調査漏れや重複調査を防ぐためであり、また、調査の記入内容に分からないことや不備があった場合に、照会するときの手がかりとするためです。

このように、氏名は、あくまでも正確な調査を実施するために調査しているものであり、登録や集計の対象となることは絶対にありません。

なお、調査票は、集計が完了した後、溶解処分されます。

問4-4 税金に関係はないのですか。あとで勧誘などに使われることはありませんか。

この調査は統計法に基づいて行われ、統計を作成する目的以外に調査票を使用することは固く禁じられています。税金の徴収や、勧誘などに使われることは絶対にありません。

問4-5 調査によって集められた個人情報の保護について、調査員に対し、どのように指導しているのですか。

就業構造基本調査では、個人情報の保護を一層徹底させるため、世帯のプライバシー意識に対する適切な対応方法、秘密保護、調査票の厳重管理等について記載した書類を作成し、調査員を指導しています。

また、調査に先立って市区町村が実施する調査員説明会において、個人情報保護に関する議事を設ける等して指導を徹底しています。

【具体的な指導内容】

- 調査で知り得た世帯のことは、絶対にほかの人に話さない

- 不必要なことは聞かない

- 調査書類は、ほかの人の目に触れることのないよう厳重に管理する

など

5.他調査との比較

問5 毎月実施している労働力調査とどのような違いがありますか。

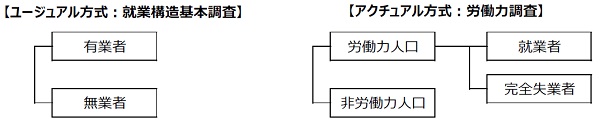

人口調査において、就業状態(収入を伴う仕事をしているかどうか)を把握する方法には、一定期間の状態により把握するアクチュアル(actual)方式と、ふだんの状態により把握するユージュアル(usual)方式があります。

就業構造基本調査では、15歳以上の人の就業・不就業について、構造調査であることから「ふだん」の状態によって把握するユージュアル方式で調査しています。一方、労働力調査は動向調査であることから、「月末1週間」の状態によって把握するアクチュアル方式で調査しています。

就業状態については、それぞれの把握方式により、次のように区分されます。

(参考)この把握方式の差異により、例えば毎年季節的に仕事をしている人、仕事をもっていないがたまたま月末に仕事をした人などの場合には、就業として数えられる人の数が違ってきます。

| 令和4年就業構造基本調査 | 有業者6706万人 | 無業者4313万人 |

|---|---|---|

| 労働力調査(令和4年平均) | 就業者6723万人 | 完全失業者179万人、非労働力人口4128万人 |