ここから本文です。

統計Today No.155

年齢各歳別都道府県間移動者数

−住民基本台帳人口移動報告2019年(令和元年)結果(詳細集計)から−

総務省統計局統計調査部国勢統計課長 阿向 泰二郎

総務省統計局の住民基本台帳人口移動報告では、年間の国内移動者数の集計を、『基本集計』と『詳細集計』の2段階で行っており、2019年(令和元年)の結果については、2020年(令和2年)1月31日及び4月28日に公表しました。

詳細集計では、各年の国内人口移動に関し、都道府県及び3大都市圏における他の都道府県との間の移動者数(都道府県間移動者数)や21大都市における他の市町村との間の移動者数(市町村間移動者数)を年齢各歳別に集計しています。

本稿では、この年齢各歳別都道府県間移動者数について、主に2019年(令和元年)の集計結果を用いて紹介し、その特徴や利用の際の注意点について解説します。

都道府県間の移動が最も多い年齢は22歳

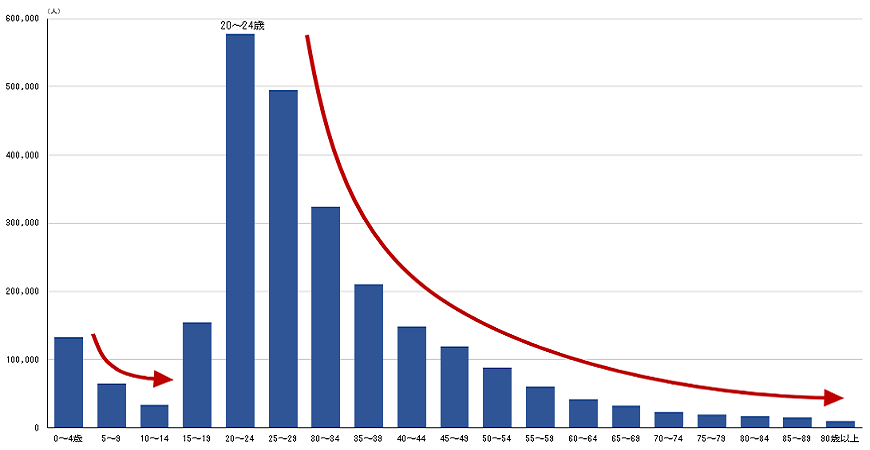

図1は、本年1月31日に公表した住民基本台帳人口移動報告2019年(令和元年)結果の基本集計における年齢5歳階級別都道府県間移動者数です。基本集計では、5歳刻みで年齢階級(全19区分)を設定し、移動者数の集計を行っています。移動者数が最も多い年齢階級は20〜24歳(57万7525人)となっており、大学等の卒業及び就職を契機として都道府県間移動が多く発生していることが考えられます。次いで25〜29歳(49万4555人)、30〜34歳(32万4201人)、35〜39歳(21万143人)が続き、高校の入学と大学等への入学の年齢を含む15〜19歳は、その次となる15万4359人で、40〜44歳(14万8152人)とほぼ同様な規模となっています(※2018年結果では15〜19歳(15万129人)は40〜44歳(15万3259人)に次ぐ結果でした。)。

また、20歳以上の都道府県間移動者数は、20〜24歳(57万7525人)が最も多く、加齢とともに減少する傾向が見られます。このうちの一定割合は、子供を帯同して移動していることが考えられ、0〜14歳の子供の年齢層においても加齢とともに移動者数が減少する、20歳以上と同様な傾向が見られます。

図1 年齢5歳階級別都道府県間移動者数 − 2019年

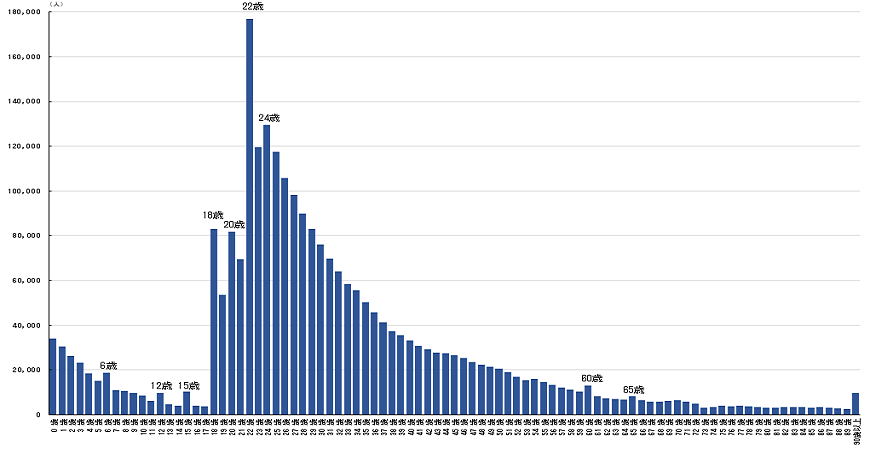

図2は、本年4月28日に公表した2019年(令和元年)結果の詳細集計における年齢各歳別都道府県間移動者数です。移動者数が最も多い年齢は22歳で、次いで24歳、23歳が続き、この3つの年齢で42万6332人の移動者数となっており、20〜24歳の移動者数の73.8%を占めています。

基本集計結果で加齢とともに減少が見られた20歳以上の移動者数については、加齢とともに単純に減少しているのではなく、退職など、いわば人生の節目の年齢と考えられる「60歳」及び「65歳」において、前後の年齢に比べて移動者数が多くなる事象が見られます。また、子供の年齢層で見られる加齢に伴う移動者数の減少傾向は17歳まで続いており、小学校の入学年齢である「6歳」、中学校の入学年齢である「12歳」、高校の入学年齢である「15歳」で、前後の年齢と比べて移動者数が多くなっています。こうしたライフイベントをもたらす年齢で移動者数が特異的に多くなる現象は、上述の「22歳」(大学の卒業年齢に相当)や「24歳」(大学院の修士課程修了年齢に相当)のほか、専門学校・短大の卒業年齢に当たる「20歳」及び大学等の入学年齢に相当する「18歳」でも見られます。

図2 年齢各歳別都道府県間移動者数 − 2019年

時系列比較の際の注意点

年齢各歳別都道府県間移動者数は、2010年(平成22年)から集計を行っており、2018年(平成30年)からは、外国人の移動を含めて集計しています。

住民基本台帳人口移動報告は、1954年(昭和29年)に「住民登録人口移動報告」として作成を開始し(住民登録法が1967年(昭和42年)11月に住民基本台帳法に改正されたことに伴い、現行の名称に改め統計作成を行っています。)、2005年(平成17年)以降は住民基本台帳ネットワークシステムを利用して統計作成を行っています。2012年7月の住民基本台帳法改正によって、2013年7月以降、同ネットワークシステムにおいて外国人も対象となったことから、本報告の対象に外国人も含めており、基本集計では、2014年(平成26年)結果から、外国人を含めた移動者数と従前の集計対象であった日本人の移動者数の双方を提供しています。

今回御紹介している年齢各歳別都道府県間移動者数については、外国人を含む移動者数と日本人の移動者数の双方を公表した場合、両者の差し引き等によって特定の個人の移動状況が推定可能となるおそれがあるため、どちらか一方のみを公表することとしています。当初は従前と同様の日本人の移動者数を公表していましたが、外国人の集計が始まって5年が経過した2018年(平成30年)の詳細集計からは、外国人を含めた移動者数を公表しています。年齢各歳別都道府県間移動者数の時系列比較を行う際には、この点に御注意ください。

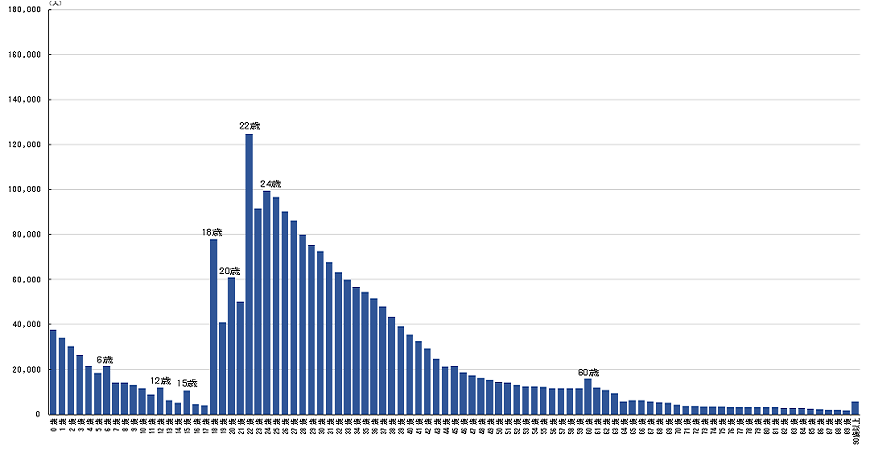

なお、図3は、年齢各歳別都道府県間移動者数の集計が始まった2010年(平成22年)の結果です。2019年(令和元年)の結果で見られた「60歳」の特徴は、この当時も同様に見ることができますが、「65歳」については移動者数が特異的に増える現象は見られません(定年延長や再雇用(継続雇用)の普及が進んできたこと等を背景に2013年ないし2014年から現れてきます)。

図3 年齢各歳別都道府県間移動者数 − 2010年

都道府県別の年齢各歳別移動者数(転入者数・転出者数)

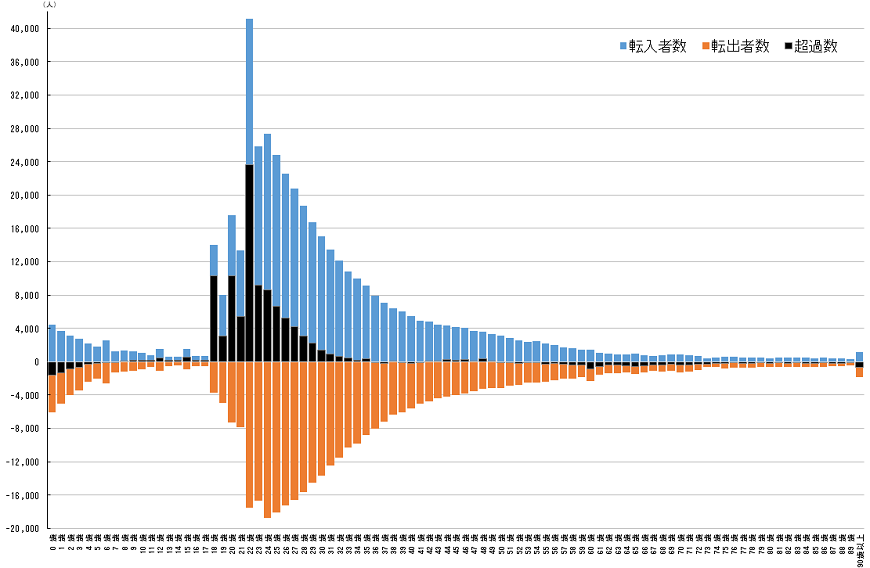

年齢各歳別都道府県間移動者数は、都道府県別に見ることもできます。この場合、ある県における都道府県間移動者には、他都道府県からの転入者と他都道府県への転出者の2種類の移動者が存在し、その数の差し引きの結果によって当該県の国内人口移動による前年からの増減が決まります。このため、詳細集計では、年齢各歳別都道府県間移動者数に関し、(1)他都道府県からの転入者数、(2)他都道府県への転出者数、(3)転入超過数の3つの統計表を提供しています。

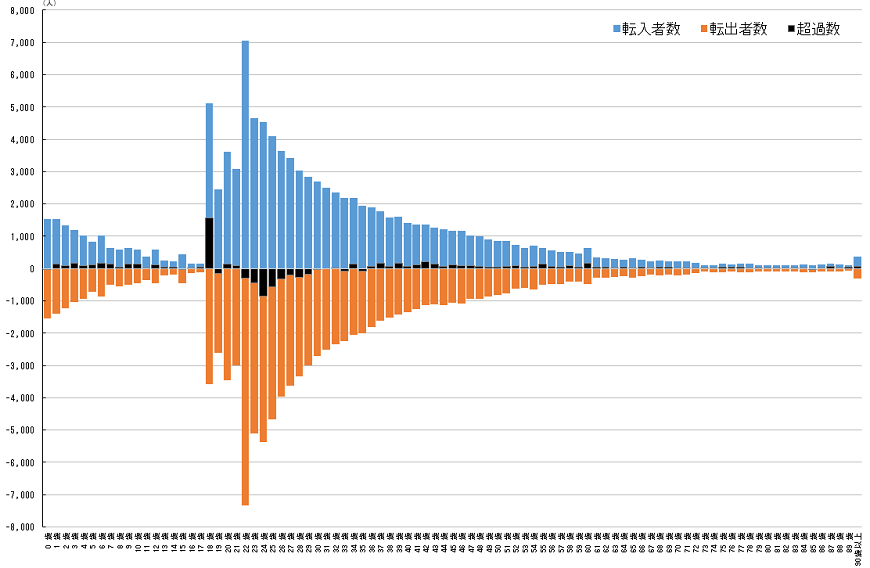

図4は、東京都における年齢各歳別都道府県間移動者数の状況です。転入者・転出者共に20歳台が多く、中でも22歳は転入者数(4万1120人)が突出して多くなっています。一方、転出者数は24歳(1万8695人)が最も多く、次いで25歳(1万8119人)、22歳(1万7498人)となっています。その結果、東京都の22歳の転入超過数は2万3622人で、次いで18歳の1万316人、20歳の1万289人が続き、この3つの年齢の転入超過数の合計は、東京都の転入超過数の53.3%に当たります。

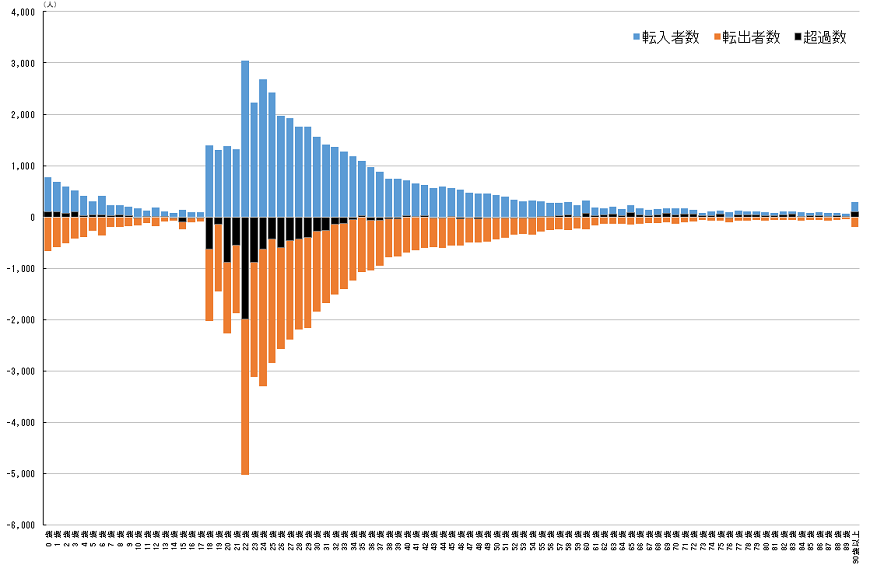

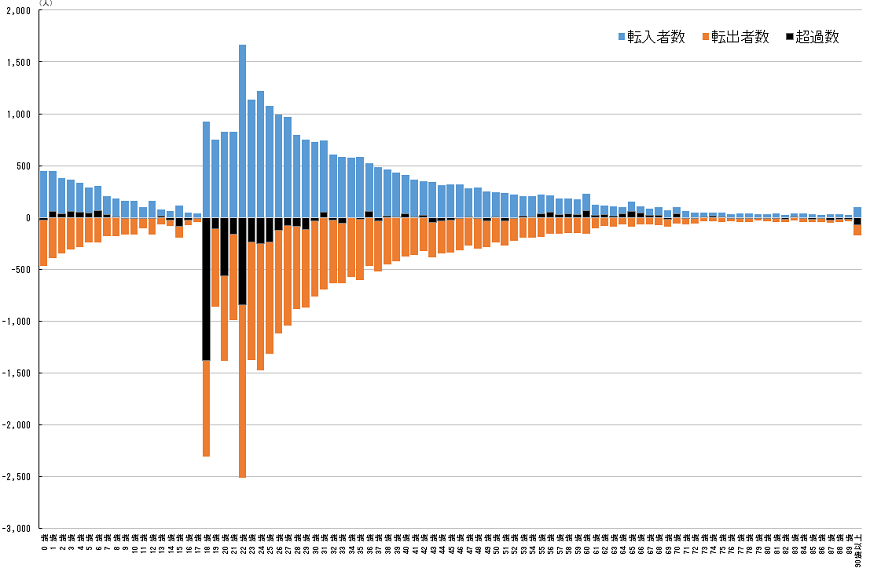

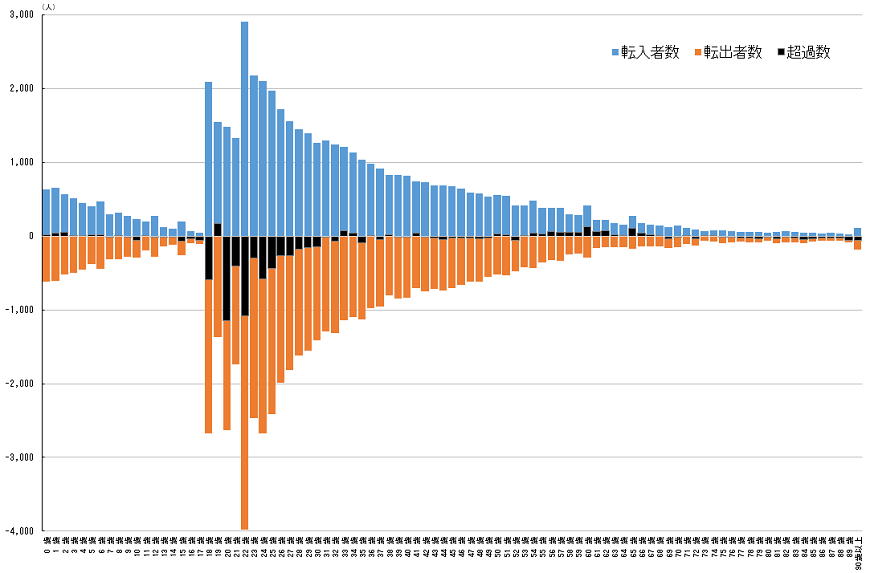

なお、「22歳」はどの都道府県でも移動者数の多い年齢ですが、転入超過となっているのは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県及び大阪府の6都府県で、他の41道府県では転出超過となっています。他方で、「18歳」は、この6都府県に加えて、宮城県、石川県、山梨県、滋賀県、京都府、兵庫県、広島県、福岡県(※図5参照)といった各地方の主要都市等がある14都府県で転入超過となっています。それ以外の33道県では、両年齢共に転出超過となっていますが、山形県、福島県、茨城県(※図6参照)、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、福井県、岐阜県、三重県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県及び大分県の19県では「22歳」が、青森県、岩手県、秋田県、長野県、静岡県、島根県、佐賀県、長崎県、熊本県(※図7参照)、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の12県では「18歳」が、北海道(※図8参照)及び香川県の2道県では「20歳」が、それぞれ転出超過数の最も多い年齢となっています。

図4 年齢各歳別転入者数・転出者数(東京都)− 2019年

図5 年齢各歳別転入者数・転出者数(福岡県)− 2019年

図6 年齢各歳別転入者数・転出者数(茨城県)− 2019年

図7 年齢各歳別転入者数・転出者数(熊本県)− 2019年

図8 年齢各歳別転入者数・転出者数(北海道)− 2019年

終わりに

人口減少が本格化する中で、東京一極集中と呼ばれる都心回帰が続き、近年、人口移動統計には大きな関心が寄せられています。今回紹介した年齢各歳別都道府県間移動者数は、我が国の国内人口移動の構造を解き明かす有力なデータであり、基本集計結果に比べて国内人口移動の姿をより具体的に映し出す、いわば解像度の高いデータと言えます。住民基本台帳人口移動報告の詳細集計を、是非皆様の分析にお役立ていただければ幸いです。

(令和2年5月12日)