ここから本文です。

統計Today No.138

未活用労働指標とアメリカのU指標

― アメリカの未活用労働指標の長期的な推移 ―

総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 長藤 洋明

1 未活用労働指標の導入

労働力調査(詳細集計)では、就業している人でもっと働きたいという人がどれだけいるか、就業者にも失業者にもならない人の中に働きたいと思っていて実際に働ける人がどれだけいるかを把握し、失業者以外に、どれだけ労働力供給の余力があるのかを把握するため、平成30年1−3月期から、複数の未活用労働指標の公表を開始しています。

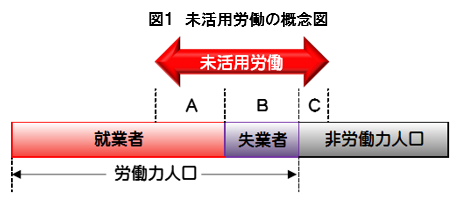

未活用労働とは以下の3つのカテゴリーから成ります。

A : パートなど短時間就業者の中で追加的な就業を希望し実際それが可能な者

B : 失業者(完全失業者の求職期間(1週間)を1か月に拡大したもの)

B : 失業者(完全失業者の求職期間(1週間)を1か月に拡大したもの)

C : 就業を希望しているが今は仕事を探していない者等

Aは追加就労希望就業者、Bは失業者、Cは潜在労働力人口です。

このA、B、Cの組み合わせで、労働力人口に占める失業者(B)の割合を示すLU1から、A、B、Cすべてを含み最も包括的に未活用労働をとらえたLU4まで複数の未活用労働指標を公表しています(詳細は、「未活用労働指標の解説」(PDF:347KB)参照)。

2 未活用労働指標の諸外国との比較

平成30年5月に労働力調査詳細集計の中で未活用労働指標を初めて公表し、11月に3回目(7-9月期)を公表しました。7-9月期の結果によると、

- 追加就労希望就業者(A)は183万人

- 失業者(B)が186万人

- 潜在労働力人口(C)は40万人

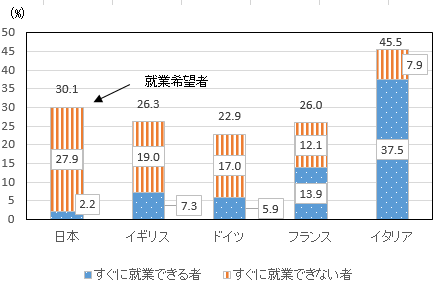

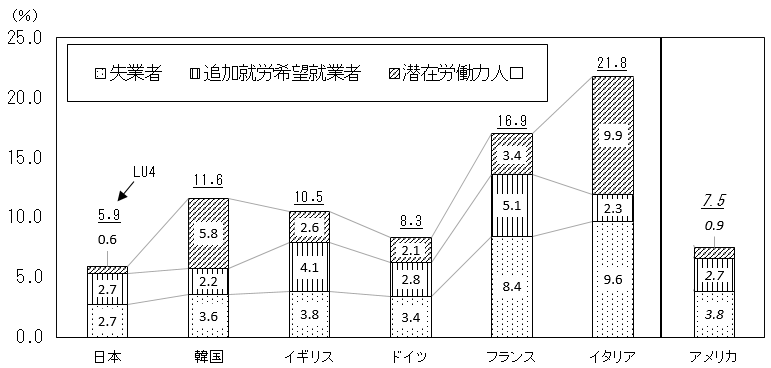

未活用労働指標を各国と比較すると、我が国では、最も包括的なLU4は低く、追加就労希望就業者(A)が潜在労働力人口(C)より大きいことはイギリスやドイツ、フランスと同じです。また、我が国はLU4のうち潜在労働力人口(C)が0.6%とかなり小さくなっています。

図2 主要国の未活用労働指標(LU4)の内訳

こうした指標から、わが国の労働力供給の余力が諸外国に比べて小さいという見方もできますが、7-9月期の非労働力人口4216万人のうち就業希望者は323万人であることからすると、就業を希望する者が少ないわけではありません。

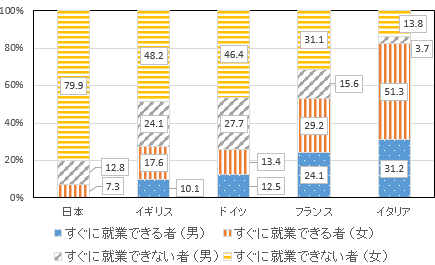

統計局が8月31日に公表したミニトピックス「未活用労働指標の国際比較」(PDF:268KB)によれば、25〜54歳の就業希望者の非労働力人口に占める割合をみると約30%と、諸外国に比べても比較的大きいほうです。しかしながら、その9割以上が「すぐに就業できない者」であり、しかもその大部分が女性となっています。我が国は、諸外国に比べて、就業希望者の中に、未活用労働に含まれない「すぐに就業できない女性」が極めて多いという特徴があります。(図3、4)

未活用労働指標に関しては、今後こうした指標がどのように推移していくかを注視する必要があります。

| 図3 非労働力人口に占める就業希望者の割合(25〜54歳)

|

図4 就業希望の非労働力人口の内訳(25〜54歳)

|

3 アメリカの未活用労働指標

各国がILOの定義に沿って未活用労働指標を作成しているのに対して、アメリカはすでに1970年代から独自にU指標という未活用労働指標を作成しており、その定義がILOの定義と異なっているため、直接的には比較していませんが、ここでは、アメリカのU指標との対比を通じて、我が国の状況について考察したいと思います。

図2でアメリカのU指標をみると、潜在労働力人口に相当する部分が0.9%と、各国に比べてきわめて小さい点は、我が国と共通しています。また、追加就労希望就業者に相当する部分が比較的大きいという点も同じです。

そこで、まず、アメリカのU指標について紹介するとともに、長期時系列から雇用情勢の特徴をみてみましょう。なお、U指標の内容については「Measures of Labor Underutilization from the Current Population Survey」(Steven E. Haugen, U.S. Bureau of Labor Statistics, 2009) によりました。

1993年以前

アメリカでは、1970年代に雇用情勢をより詳しく把握するため、U指標が開発されました。当初は次の7つの指標で始まりました。

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| U-1 | 15週間以上の長期失業率 |

| U-2 | 非自発的失職失業者の失業率 |

| U-3 | 25歳以上失業率(世帯主失業率) |

| U-4 | フルタイム求職の失業率 |

| U-5 | 公式の失業率 |

| U-6 | フルタイム求職の失業者、パートタイム求職の失業者の半数、非自発的パートタイムの半数を合わせた割合 |

| U-7 | U6に求職意欲喪失者を加えた割合 |

表1のとおり、U-1からU-5までの5つは失業に関する指標となっています。長期失業や非自発的な失職者、世帯主の失業など深刻度の高いものを指標化し、失業を詳細に分析しようとしたものといえます。この7つの指標は約20年間公表されましたが、Current Population Survey(労働力調査)が変更になったのを機に1993年で終了し、新たに6つの指標に再編されました。

1994年以降

新たな6つの指標は1994年分から公表され、今日に至っています。現行の指標は以下のとおりです。以前の指標に比べ、非労働力に関する指標の比重が高まっており、未活用労働の分析に焦点が当てられているといえます。

| 指標 | 内容 |

|---|---|

| U-1 | 15週間以上の長期失業者の割合 |

| U-2 | 失職失業者または一時的な雇用契約が満了した者の割合(非自発的失業) |

| U-3 | 失業者の割合(公式失業率) |

| U-4 | 失業者と求職意欲喪失者(※1)の割合 |

| U-5 | 失業者と求職意欲喪失者及びその他の縁辺労働力(※2)の割合 |

| U-6 | 失業者、縁辺労働力及び経済的理由による短時間就業者(※3)の割合 |

| ※1 | 求職意欲喪失者とは、縁辺労働力人口のうち、適当な仕事がありそうにないため現在仕事を探していない者をいう。 |

| ※2 | 縁辺労働力とは、就業希望の非労働力人口のうち、仕事があればすぐつくことができ、過去12か月に仕事を探したことがあるが過去4週間には仕事を探さなかった者をいう。 |

| ※3 | 経済的理由による短時間就業者とは、週35時間以上の労働時間を希望しているが、実際の労働時間が週35時間未満であり、その理由が事業不振などによる労働時間の短縮や週35時間以上の仕事を探せなかったなどの経済的理由による者をいう。 |

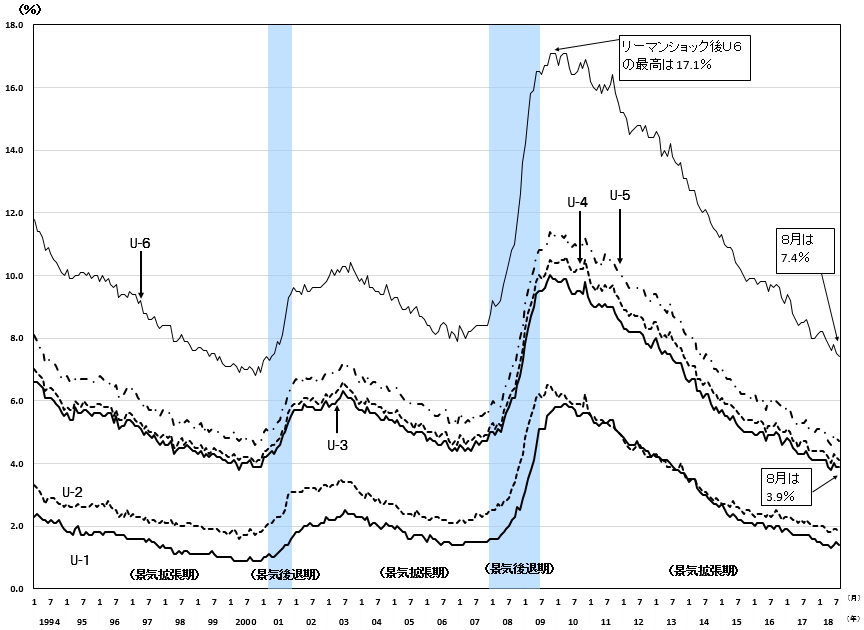

この6つの指標を、1994年1月から2018年8月までの間について、景気変動と重ねて見たのが図5です。

図5 アメリカにおけるU指標の推移(1994年1月〜2018年8月)

資料 : U.S. Bureau of Labor Statistics, National Bureau of Economic Research

経済的理由による短時間就業者の動向

まず特徴的なのは、U-6の振幅の大きさです。U-6は我が国のLU4に相当するものです。U-6はU-3(失業率)よりも大きく振れる傾向があります。U-6の振幅の大きさは、U-5との差から、経済的理由による短時間就業者の増減によるものと考えられます。アメリカでは景気の変動に対して短時間就業者の増減による雇用調整が大きいことを示していると考えられます。

U-6は、90年代後半から2000年にかけてのニューエコノミーといわれた景気拡張期には大きく低下しました。直後のITバブル崩壊による景気後退期に上昇、その後景気が回復しても2003年まで上昇が続きました。この時期は、「雇用なき回復」(ジョブレス・リカバリー)といわれた時期で、失業率も景気拡張期に入ってもしばらく上昇基調が続いています。その後のリーマンショックではU-6は8%程度から17%を超えるまで上昇しました。これはフルタイムの仕事が見つからない短時間就業者が急増したためで、失業率の上昇以上に雇用情勢が良くなかったことを示しているといえます。2012年以降は急速に低下し、2018年8月は約18年ぶりの低水準となっています。我が国の追加就労希望就業者が景気動向に対してこのように敏感に反応するかどうか、今後のデータの蓄積を待ちたいと思います。

縁辺労働力の動向

縁辺労働力は潜在労働力に相当するものです。U-5の動きからすると、縁辺労働力は景気拡張期にも景気後退期にも一定数存在しますが、リーマンショックのあと景気拡張期に入るときに大きくなっています。これは景気悪化の際、就業希望をあきらめた人たちが景気拡大に伴って就業を希望し始めたためであろうと思われます。

縁辺労働力は、経済的理由による短時間就業者に比べると小さく、この点は潜在労働力が小さい我が国と同じ傾向といえます。過去20年以上にわたってU-5はU-3(失業率)に沿う形で推移しており、U-5とU-3の差を便宜的に縁辺労働力の大きさと見れば、リーマンショックのような大きな経済的ショックの時期を除いて、おおむね1.0%前後となっています。特に、失業率が低下する好景気の局面で比較的小さくなる傾向がみられます。

この点には留意が必要かもしれません。我が国の潜在労働力は直近の7-9月期で40万人、LU4のうち0.6%ですが、堅調な雇用情勢のもと完全失業率が低い水準で推移している現状では、潜在労働力の大きさには大きな変動がない可能性を示唆するものということもできます。ただし、先に見たように、我が国では就業希望者のうち「すぐに就業できない者」が多く、その就業可能性が高まれば潜在労働力が増えることも考えられます。

今後、我が国も未活用労働指標が蓄積してくると、ヨーロッパ各国のほか、長期の時系列を持つアメリカの未活用労働指標との詳しい比較も雇用情勢や労働市場の分析に有益であると思われます。

(平成30年12月10日)