ここから本文です。

統計Today No.136

なぜ「Statistics」は「統計」なのか?ー「統計」の訳字が定着するまでの経緯と森鴎外

国立国会図書館支部総務省統計図書館長 奥積 雅彦

「統計」や「統計学」は、西欧から移入され、明治の初めまで日本にはなかった新たなコトバです。筆者は統計資料館で行う明治150年記念事業に関わる こととなり、「統計」の用語に関し、明治時代の辞書における変遷、訳字についての議論など、その訳字が定着するまでの経緯(いきさつ)を調べる機会に恵まれました。本稿ではその一端を紹介します。

1-1 英和辞書における「Statistics」

1-2 「英華字典」、「英華和訳字典」における「Statistics」

2 「統計」の訳字の源流は?

2-1 「国紀」と「国記」、「統紀」と「統記」、「表紀」と「表記」は?

2-2 「統記(統紀)」が「統計表」と和訳された理由

3 「統計」の訳字が定着するまでの論争

3-1 杉亨二の「スタチスチックの話」

3-2 明治22年(1889年)の統計訳字論争

(その1:経緯と争点)

(その2:雑感)

4 おわりに

別記1 【こぼれ話】英華和訳字典の表紙(英文)の「TOKEI」について

別記2 【エピソード】森鴎外に縁談を勧めた人は?

1 辞書に初めて「統計」が登場したのはいつ?

1-1 英和辞書における「Statistics」

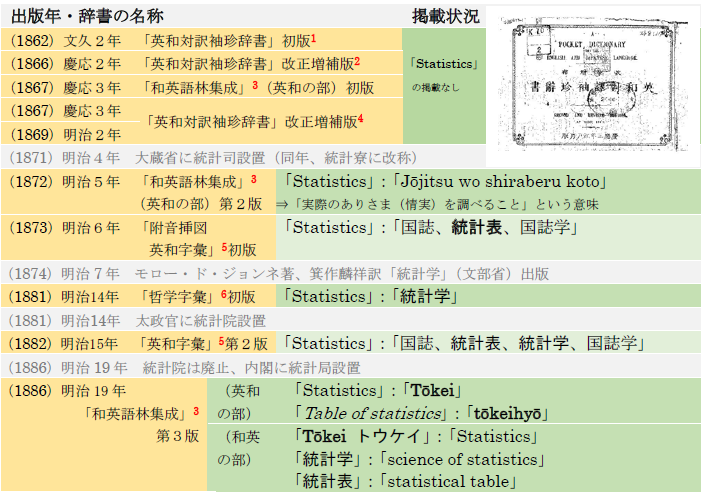

「英和対訳袖珍辞書」(袖珍(しゅうちん):そでやポケットに入るほどの小型であること)をはじめ、幕末から明治初期に出版された英和辞書について、「Statistics」の掲載状況をみると次のとおりです。

「和英語林集成」の第2版が出版された明治5年(1872年)は、大蔵省に統計司が設置された翌年に当たりますが、当時はまだ「統計」という訳字が辞書に掲載されるほど社会に浸透していなかったと考えられます。調べた限りでは、明治6年(1873年)の「英和字彙」で「統計表」、明治14年(1881年)の「哲学字彙」で「統計学」、明治19年(1886年)の「和英語林集成」で「 (統計)」の訳字が、それぞれ最初に登場しています。

(統計)」の訳字が、それぞれ最初に登場しています。

1 日本最初の英和辞典。幕府洋書調所(のちの開成所)の堀達之助を筆頭に西周、千村五郎、竹原勇四郎、箕作麟祥などが編纂に参加。資料:立教大学図書館 堀達之助デジタルライブラリー

2 開成所刊(堀越亀之助編、柳河春三-田中芳男らが協力)。資料:早稲田大学図書館 古典籍総合データベース

3 日本最初の和英辞典。米国人宣教医J.C.Hepburnにより編纂。通称ヘボン辞書。和英の部と英和の部で構成。資料:明治学院大学図書館 和英語林集成デジタルアーカイブス、国立国会図書館デジタルコレクション

4 慶応3年(1867年)出版分は、前年出版分を木版刷りにしたもの。明治2年(1869 年)出版分は、内容は、慶応3年(1867 年)出版分と同じ(版元の変更のみ)。資料:早稲田大学図書館 古典籍総合データベース、国立国会図書館デジタルコレクション

5 明治初期、国産最大の活版英和辞書。資料:玉川大学教育博物館HP、国立国会図書館デジタルコレクション

6 日本最初の哲学辞典。資料:大辞林、国立国語研究所HP、国立国会図書館デジタルコレクション

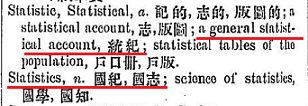

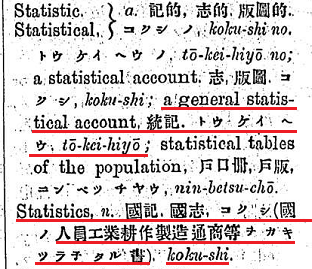

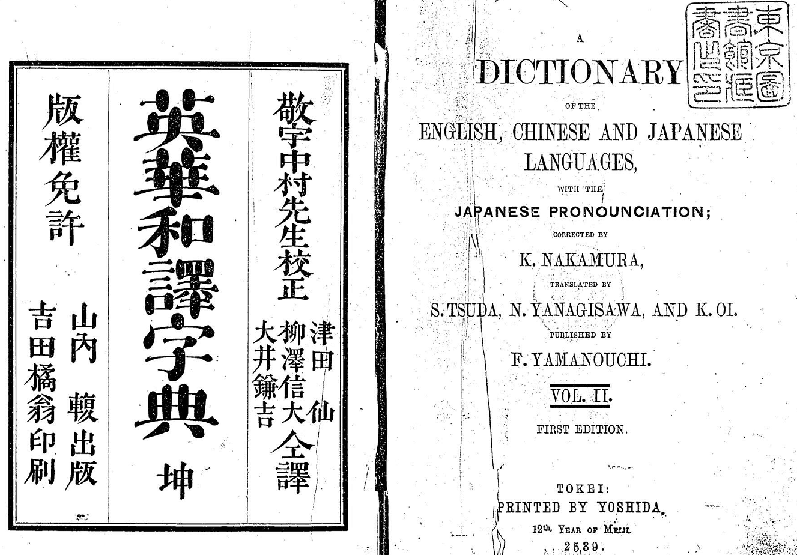

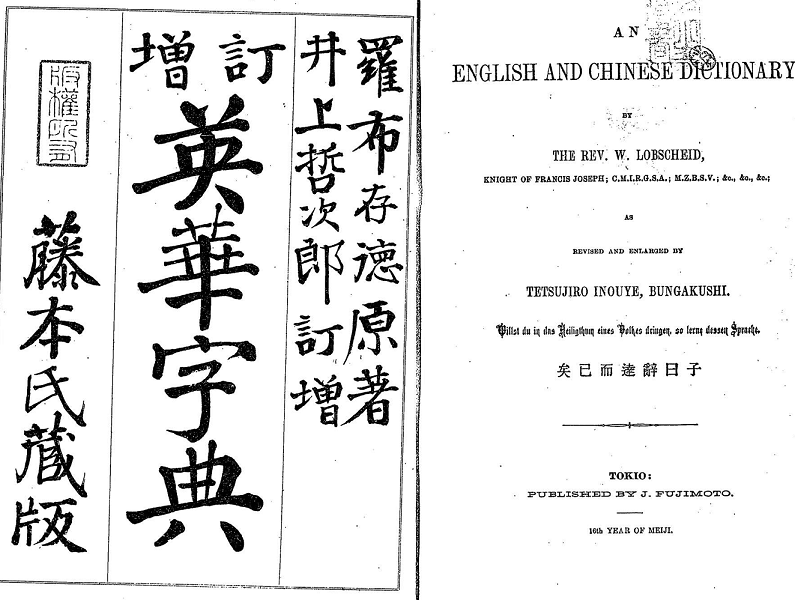

1-2 「英華字典」、「英華和訳字典」における「Statistics」

英華字典(英語−中国語の対訳辞書。ロプシャイト著)は、慶応2年〜明治2年(1866年-1869年)にかけて香港で出版(PART I〜IV)されたもので、「のちの英和辞書の編集に大きな影響を与えた」(三省堂大辞林)とされています。

明治16年(1883年)に日本で出版された英華字典の訂増版では、英語「Statistics」を中国語「国紀、国志」と訳し、「a general statistical account」を中国語「統紀」と訳し、一方、英語「Sum」を中国語「合計」、「統計」などと訳しています。中国語訳の「統計」の用語が出てきますが、これは「Statistics」ではなく、あくまで「Sum」に対するものです。

- 英華字典、(著者)羅布存徳(ロプシャイト)他、(出版者)J.Fujimoto、

(出版年)明治16年(1883年)、国立国会図書館デジタルコレクション

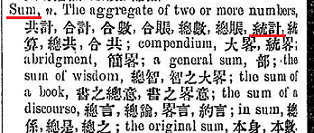

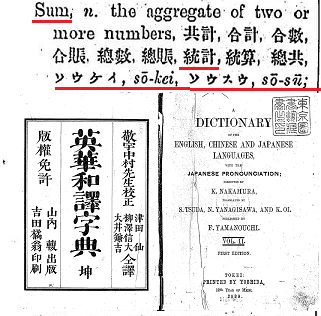

次に、英華和訳字典(英語−中国語−日本語の対訳辞書。津田仙ほか訳、中村敬宇校正)は、明治12〜14年(1879-1881年)にかけて出版(3分冊)されたものです。

この字典では、英語「Statistics」を中国語で「国記」、「国志」と訳し、そして日本語で「コクシ」(国の人員、工業、耕作、製造、通商等を書きつらねたる書)と訳しています。また、「a general statistical account」を中国語で「統記」と訳し、そして日本語で「トウケイヘウ」と訳しています。一方、英語「Sum」は中国語「合計」、「統計」などとし、その上で日本語「ソウケイ」、「ソウスウ」と訳しています。

- 英華和訳字典. 坤、(著者)津田仙ほか訳、中村敬宇校正、(出版者)山内輹、

(出版年)明治12年(1879年)、国立国会図書館デジタルコレクション

【こぼれ話】英華和訳字典の表紙(英文)の「TOKEI」について :別記1参照

2 「統計」の訳字の源流は?

2-1 「国紀」と「国記」、「統紀」と「統記」、「表紀」と「表記」は?

「Statistics」、「a general statistical account」の訳字をみると、1-2のとおり、英華字典は「国紀」、「統紀」、英華和訳字典は「国記」、「統記」となっています。これらにおいて「紀」と「記」がどのように使い分けられているのか理由ははっきりしませんが、どちらも「account」の意味で使われていると見られるので、同義とみてよいでしょう。(「紀」は「道筋や順序を追って整理-記録する。」、「記」は「書きしるすこと。また、その文書。記録。」(デジタル大辞泉))ちなみに、津田真道が明治7年(1874年)に和訳し、太政官政表課が出版した「表紀提綱」は「表紀」、杉亨二が 明治9年(1876年)に設立した「表記学社」(のちにスタチスチック社)は「表記」となっています。

なお、「表紀提綱」の「表紀」について、横山雅男は、昭和15年(1940年)の柳澤統計研究所報第45号の「Statistikの譯字に就て」において、津田真道は「どういう書から「表紀」を引用したのかは判然としない」としつつも「スタチスチックを表紀と訳したのは、中国の張衡歴議の「考之表紀 差謬数百」から引用したのではないか」と推定しています。さらに、「表紀」だけではわかりにくいことから「一名 政表学論」と別名をつけたのではないかと推定しています。

2-2 「統記(統紀)」が「統計表」と和訳された理由

英華和訳字典において、 英語「a general statistical account」を中国語で「統記」と訳し、これを「トウケイヘウ」(統計表)と和訳していますが、その理由ははっきりしません。これに関連して、岡松徑(かい)は、大正4年(1915年)の「統計集誌第414号」の「統計譯字の略考」において「徑以為(おもえ)らく最初スタチスチックを統計と譯'(やく)せしは英華字典を折衷せしものかと推察するのであります 今英華字典を見ますとStatisticsを國紀、國志とし、science of statisticsを國學、國知とし、statistical accountを統紀としてありますから我邦統計の譯字は此の統紀の 紀を計と換へたのではありますまいか」としています。

英華和訳字典の元となる英華字典において、中国語の「統計」は、「Sum」の訳字とされていますが、「Statistics」の訳字とされておらず、「統記(統紀)」と「統計」の2つの中国語は、同義語ではないと考えられることから、筆者も、岡松の推測を支持したいと思います。つまり、訳字としての「統計」は、日本独自の意味として、和訳の段階で中国語の「統記(統紀)」の意味に相当するものとなったということなのでしょう。

2-3 最初に「統計」と訳したのは誰だったのか?

最初に「統計」と訳したのは誰だったのかについて、総務省統計局HPに「統計」という言葉の起源の説明がありますのでその部分を以下に転載します。 「統計」という言葉の起源 Statisticsを最初に「統計」と訳したのは誰だったのでしょうか。残念ながら確定的な証拠は残っていないのですが、当時の史料に基づいたある研究によれば、それは「柳河春三」(やながわ しゅんさん)ではないかということです7。柳河春三は、現在の愛知県(名古屋市)出身で、幼少の頃から神童の誉れ高く、1864年に開成所という江戸幕府の洋学研究教育機関の教授に登用された人物です。我が国で初めて「雑誌」と名のついた出版物を刊行したり、日本人の編集による最初の新聞を創刊したことでも有名です。

石橋重朝(明治18年から26年まで内閣統計局長を務めた人物)の証言8によれば、彼が開成所の学生だった明治2年、柳河が編さんした「統計入門」又は「統計便覧」9と題した小冊子の中で「統計」という言葉が使われていた、「この訳語は不完全と考えるが、とりあえず仮にこうしておく」という趣旨のことが記されていた、ということです。当時、「統計」という言葉は、もっぱら「合計」という意味で使われていたようなので、柳河もこの訳語に自信を持ちきれなかったのかもしれません。

柳河は明治3年(1870年)に没しますが、その生前には、「統計学」(明治7年)を翻訳した簑作10や「統計寮」の創設(明治4年)を発案した伊藤博文の米国視察に随行した福地源一郎と深い親交があったことが知られています。そのことからも、柳河から二人に何らかの形で「統計」という言葉が伝わったのではないかと考えられます。

※総務省統計局HP「統計学習の指導のために(先生向け)」より

7 一橋大学細谷新治教授が柳河春三と推定(「スタチスチック解題」16頁)。

8 石橋重朝談については、穂積陳重(ほづみ のぶしげ)博士から東京統計協会の阪谷芳郎会長に「統計学」という訳語を初めて用いたのは誰かお尋ねがあり、阪谷が岡松徑(かい)に調査を依頼。これを受けて岡松が石橋の記憶を取材した記録によるもの(その記録は、大正4年(1915 年)の「統計集誌」第 414 号の「統計譯字の略考」に掲載。)。

9 細谷新治「スタチスチック解題」16頁によれば、「残念ながら現物を発見することはできなかった」とされているところ。

10 箕作麟祥

3 「統計」の訳字が定着するまでの論争

3-1 杉亨二の「スタチスチックの話」

明治19年(1886年)の「スタチスチック雑誌第1号」に杉亨二の「スタチスチックの話」が掲載されており、「(杉が)知る所にても「スタチスチック」に統計なる(中国語の)意味のあることは未だ曾(かつ)て見あたらず…」としています。杉の指摘どおり前述の英華字典(明治16年出版)でも「Statistics」を中国語で「国紀」、「国志」と、「a general statistical account」を「統紀」と訳しており、「統計」としていません。ただ、英華和訳字典. 坤(明治12年出版)において、 英語「a general statistical account」を中国語で「統記」と訳し、これを「トウケイヘウ」(統計表)と和訳していることについては、杉が承知していたのか否かは定かではありません。杉は、「統計」という訳字に異論を唱えた一人であり、「スタチスチック」の訳字として適切なものはないことから、無理に訳さず原語をそのまま用いるべきであると主張しました。高野岩三郎は「社会統計学史研究」(昭和22年(1947年)出版)(論文第6杉亨二博士と本邦の統計学)において、杉を「訳字排斥-原語採用論者」であるとし、その論拠の主旨を次のように評価しています。

明治32年(1899年)の「統計集誌第223号」に杉亨二の「統計大意」が掲載されており、「統計を計算するものと心得、物の数を並べさえすれば之を統計とする無責任なる統計の作成は許されない」旨を論じており、高野岩三郎は前述の「杉亨二博士と本邦の統計学」において、「無責任なる統計の作成を戒めたる博士の主旨は、現時に在ても我統計家の深く服膺(ふくよう)すべき點(てん)である。」としています。

3-2 明治22年(1889年)の統計訳字論争(その1:経緯と争点)

森鴎外はドイツ留学から帰国後、呉秀三(呉文聰の末弟)からの依頼を受けて、その翌年(明治22年)2月に出版されたエステルレン著-呉秀三訳「医学統計論」に序文11を書きました。ところが、鴎外の序文に関連して今井武夫との間に統計訳字論争が生じました。この経緯を示すと次の表のとおりです。12論争のテーマは、「スタチスチック」の訳字は「統計」が適切であるかどうか、また、統計学は科学であるのか方法論であるのか、統計は因果関係を探求する方法かといった学の本質に関することでした。12

統計訳字論争の経緯……約10か月間にわたってやりとりをしています。

| 東京医事新誌編集部に匿名の手紙(今井武夫による)で「医学統計論」の序文で「統計」と使い、なぜ「スタチスチック」と使わないのかとのクレーム。 | |

| 森林太郎「統計ニ就テ」 | 東京医事新誌 (明治22年3月)第573号 |

| 今井武夫「統計ニ就テ」 | スタチスチック雑誌(明治22年5月)第37号 |

| 森林太郎「統計ニ就テノ分疏」 | 東京医事新誌 (明治22年6月)第584号 |

| 今井武夫「再ビ統計ニ就テ」 | スタチスチック雑誌(明治22年7月)第39号 |

| 森林太郎(湖上逸民)「統計三家論ヲ讀ム」 | 東京医事新誌 (明治22年8月)第593号 |

| 森林太郎(鴎外漁史)「答今井武夫君」 | 東京医事新誌 (明治22年8月)第593号 |

| 今井武夫「三タビ統計ニ就テ」 | スタチスチック雑誌(明治22年9月)第41号 |

| 森林太郎(湖上逸民)「讀第三駁義」 | 東京医事新誌 (明治22年10月)第603号 |

| 森林太郎(忍岡樵客)「「三タビ統計ニ就テ」ヲ讀ム」 | 東京医事新誌 (明治22年10月)第604号 |

| 森林太郎(湖上逸民)「統計ノ訳字ハ其定義ニ負カズ」 | 東京医事新誌 (明治22年10月)第605号 |

| 今井武夫「四タビ統計ニ就テ」 (未完) | スタチスチック雑誌(明治22年12月)第44号 |

争点……両者の見解は平行線をたどり、相交えることはなかったのです。

| 争点 | 森鴎外(森林太郎) | 今井武夫(杉亨二グループ) |

|---|---|---|

| (1) 「スタチスチック」の訳字は「統計」が適切であるか | スタチスチックは「統べ計る」という訳字で意味は通じる | 中国語の「統計」には合計の意味の外はない |

| (2) 統計学は科学であるのか、方法論であるのか | スタチスチックは科学でなく方法である | スタチスチックは、他の科学を補助する方法のみではなく、人間社会の現象を研究する科学である |

| (3) 統計は因果関係を探求する方法か | スタチスチックは原因を探り法則を知り得るものではない | 人間社会の諸現象を、いろいろな要因との関係で探討すれば、原因を探り法則を定めることができる |

なお、「統計」の用語(訳字)は時代とともに定着し、1900年代初頭に日本の統計学関係の書籍(横山雅男の統計講義録の書籍。横山は共立統計学校の卒業生であり、言わば杉の門下生。)を通じて中国に伝わってそのまま根付き、今日では中国語![]() としても使われています。また、韓国語

としても使われています。また、韓国語![]() 、ベトナム語

、ベトナム語![]() としても使われています。

としても使われています。

このように、英語の「Statistics」は今日では日本語でも中国語でも「統計」が用いられ、中国語の「統計」は「Sum」の訳字にとどまらず、「Statistics」の訳字にもなりました。統計訳字論争の争点の一つ(「スタチスチック」の訳字は「統計」が適切であるか)は、はからずも杉の門下生(横山)の作成した書籍により、意外な展開をもたらしました。

11 「東京医事新誌 」(明治22年2月)第569号:岩波書店「鴎外全集」28巻217頁

12 【参考文献】島村史郎「日本統計史群像」(平成21年)、宮川公男「統計学の日本史」(平成29年)

3-2 明治22年(1889年)の統計訳字論争(その2:雑感)

明治4年に大蔵省に統計司(同年、統計寮に改称)が設置され、明治7年に文部省から「統計学」(箕作麟祥訳)が出版され、明治13年に東京統計協会から「統計集誌」が創刊され、明治14年には統計院が設置され、明治15年には同院から「統計年鑑」が出版され、明治16年には共立統計学校が開校され、徐々に「統計」という訳字が浸透してきた段階であり、まだ、完全に定着したとは言い切れない面もあるかもしれませんが、この訳字論争が行われたのは明治22年のことであり、逸機の感があります。このこともあり、孤軍奮闘モードの今井と、今井以外の杉グループのメンバーとの間の温度差を感じます。スタチスチック雑誌(明治22年7月)第39号の今井武夫「再ビ統計ニ就テ」の記事の冒頭に、今井氏個人の見解であって、(スタチスチック社の)社説ではない旨の異例の注記が加えられているが、このことも温度差の表れと思われます。ただ、私たちは、今井が森鴎外に一歩も譲らなかったことを忘れてはならないのです。

ちなみに、福沢諭吉は、ベストセラーとなった「学問のすゝめ」(第13編、明治7年出版)において「スタチスチク」を訳さず、原語をそのまま用いており、場合によっては、これが定着する可能性もなかったわけではないと思います。

また、大隈重信は、明治14年に統計院の設立を建議(薩長派への対抗という説13も)し、自ら院長に就任しましたが、その設立前の明治12年1月、福沢が大隈にあてた書翰(かん)のなかで「スタチスチック仲間」、「統計局」という用語がでてきており、明治の偉人二人の間の会話で普通に「統計」というコトバが飛び交っていたのかもしれません。

13 【参考文献】島村史郎「日本統計史群像」、宮川公男「統計学の日本史」

【エピソード】森鴎外に縁談を勧めた人は? :別記2参照

4 おわりに

現代では、当たり前のように使用されている「統計」というコトバも、調べてみると明治の先人たちの熱い思い(無責任な統計の作成を許さないという戒めを含む。)が伝わってきます。そして、私たちは、このことを冷静に後世に伝えなければならないのです。【あとがき】

筆者は、今回、国立国会図書館のデジタルコレクションや大学付属図書館や公的機関のデジタルコンテンツなどの貴重な資料と出会うことができました。情報収集のプロセスで新たな発見もありました。一方で、資料の検索は、困難を極め、多くの場合、老眼鏡の使用による目視によらざるを得ませんでした。このことは、探し方のヒントとなる情報の提供も図書館の重要な役割であることを実感することとなりました。明治150年記念事業は、統計図書館が行うレファレンスサービス(調べもののお手伝い)のあり方について見つめ直す機会を筆者に与えることとなりました。

別記1 【こぼれ話】英華和訳字典の表紙(英文)の「TOKEI」について

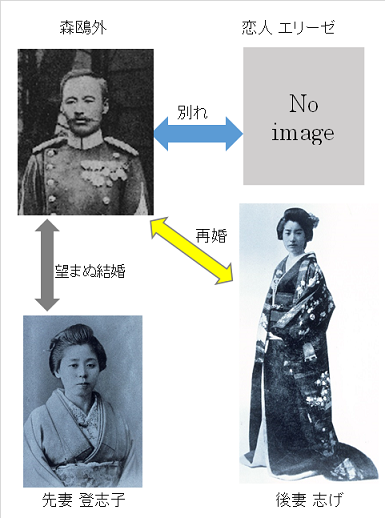

別記2 【エピソード】森鴎外に縁談を勧めた人は?※

明治22年、西周(鴎外の親戚)の強い勧めで、赤松則良の長女・登志子と結婚。望まぬ結婚であったこともあり、翌年(明治23年)9月、1年半のスピード離婚となりました(これを聞いた西周は鴎外と義絶した模様)。登志子は明治33年に結核のため死亡。その翌々年(明治35年)、母・峰子の勧めで大審院判事を勤めた荒木博臣の長女・志げと再婚(鴎外は嫁姑の関係にも苦悩することに)。

ここで、西周と赤松則良の関係を簡単に触れましょう。

二人は、文久2年(1862年)に幕命によりオランダに留学派遣されたメンバーです。帰国後、明治元年(1868年)に設置された沼津兵学校(洋学 兵学の教育機関)で、西周が頭取(校長)を務め、赤松則良が教授として西周を補佐しました。

また、西周は、オランダ留学において、津田真道とともにライデン大学でシモン・フィッセリングから自然法、国際公法、国法学、経済学、統計学を学び、帰国後、西周と津田真道は、蕃書調所の同僚だった杉亨二に統計学を講義しました。

森鴎外に縁談を勧めた西周は、西洋哲学、論理学の導入者として有名ですが、統計学を西欧から我が国に移入した一人であり、実は「統計」と縁のある人物なのです。

【写真】鴎外の写真:国立国会図書館HP「近代日本人の肖像」、妻の写真:文京区立森鴎外記念館所蔵

(平成30年10月5日)