ここから本文です。

統計Today No.134

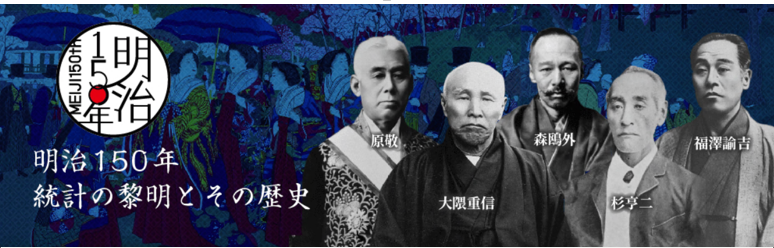

「明治150年 統計の黎明とその歴史」(その1)

― 大隈重信、福澤諭吉など明治期の偉人と統計 ―

総務省統計局統計利用推進課長 栗原 直樹

はじめに

平成30年(2018年)は、明治元年(1868年)から起算して満150年に当たります。明治時代は、日本が近代国家への第一歩を踏み出した時期であり、内閣制度の導入、大日本帝国憲法の制定、帝国議会の設置を始め近代化に向けた取組が多岐にわたり行われました。明治150年を機に、明治以降の日本の歩みを改めて整理し、未来に遺すことによって、これからの日本の在り方を考える契機とするという観点から、政府においては明治期に関する文書、写真等の資料の収集・整理、広報の充実など関連施策の推進が図られています。

明治時代にはまた、我が国の統計についても、政府の統計組織の整備が行われるとともに、我が国初の国勢調査の実施に向けた検討が進められるなど、多くの発展を見ました。そして、その発展の陰には多くの偉人たちの苦労がありました。

総務省統計局の統計資料館では、明治150年を記念して、我が国統計の基礎が築かれた明治時代の統計の歩みを伝える展示を10月から開催します。今回は、それに関しての紹介をさせていただきます。

明治期の偉人と統計の関わり

[大隈重信]

明治時代の統計に関する偉人の一人として、大隈重信がいます。大隈重信は早稲田大学を創設したことで有名ですが、我が国の統計組織の整備にも尽力しました。政府の統計組織は明治4年(1871年)に太政官正院に政表課が置かれ、統計に取り組む体制がつくられましたが、さらに明治14年(1881年)に大隈重信は統計院の設置を建議し、自ら統計院長に就任しました。その建議においては、「現在の国勢を詳明せざれば、政府すなわち施政の便を失う。過去施政の結果を鑑照せざれば、政府その政策の利弊を知るに由なし」と謳われており、現代のEBPM(証拠に基づく政策立案)や政策評価にも通じる統計の重要性がよく表現されています。その後、大隈重信は政変により統計院長を退任し、明治18年(1885年)の内閣制度の発足に伴い統計院は廃止され、内閣に統計局が置かれました。明治26年(1893年)には内閣書記官室統計課になりましたが、明治31年(1898年)に大隈重信が内閣総理大臣になると、改めて内閣統計局として格上げが図られました。

[原敬]

この内閣統計局発足の4年後の明治35年(1902年)には、国勢調査の実施について定めた法律が成立しています。しかし、明治38年(1905年)に予定されていた第1回国勢調査の実施は、明治37年(1904年)の日露戦争の開始に伴い見送られ、その後、大正9年(1920年)にようやく第1回国勢調査が行われています。この時の総理大臣は平民宰相として知られる原敬です。原敬は、29歳で赴任したパリ公使館の書記官の頃に、フランスの人口センサスについて調査・研究を行っており、この時の経験により、国家統治における国勢調査の重要性を認識したものと思われます。大正7年(1918年)に62歳で民選議員として初めての総理大臣に就任すると、統計の整備や国勢調査の実施に向けた取組を行いました。

[福澤諭吉]

大隈重信とも交流し、統計の重要性に気付いた者として、福澤諭吉がいます。福澤諭吉は、明治8年(1875年)の著書「文明論之概略」において、天下の形勢は一つのことから判断してはならないし、事柄の事実を広く見て比較することをしなければ真実を明らかにすることはできないとし、この広く事実について調べる方法を「スタチスチク」(Statistics = 統計)というと書き表しました。かの有名な「学問のすゝめ」の中にも「スタチスチク」という表現が出てきます。早稲田大学には、福澤諭吉が大隈重信に宛ててスタチスチックの仲間を紹介する書簡を書き写したとされるものが保存されています。統計を通じた時代の先駆者としての交流があったことが窺えます。

[杉亨二]

日本に統計を広めたパイオニアとしての杉亨二(すぎ こうじ)がいます。杉亨二は、緒方洪庵や勝海舟らに学んだ後、幕府の下で外国書の翻訳の仕事をする中で統計に触れ、社会の状況を客観的に理解することができる統計の有用性・必要性を強く感じました。その後、明治政府から出仕を命ぜられ、太政官正院政表課の初代大主記として我が国最初の総合統計書である「日本政表」を編成するとともに、1879年(明治12年)には我が国初の大規模人口調査である「甲斐國現在人別調」(かいのくにげんざいにんべつしらべ)を実施しました。杉亨二は統計学校を設立するなど人材の育成にも尽力しています。

[森鴎外]

さらに、統計に関わった意外な人物として、小説「舞姫」の執筆など明治期の文豪として知られる森鴎外がいます。森鴎外(本名は森林太郎)は、藩医の家に生まれ、東京大学医学部を卒業後、軍医となってドイツに留学しました(このドイツへの留学中に医学統計を通して統計の知識を深めたのではないかと思われます)。1888(明治21年)に帰国後、軍医としての仕事をしている中で、「スタチスチック」の日本語訳を巡る論争(「医学統計論」の序文の中で、森鴎外が「統計」という語を用いたことを巡る論争。「統計訳字論争」と言われる。)を統計の専門家との間で行っています。この論争からは、森鴎外が統計に対して高いレベルで認識していたことが窺われます。

統計資料館をご利用ください!

このように、皆さんもよくご存じの明治を代表する偉人が実は我が国の統計の発展にも深く関わっています。今回は、これら偉人たちの業績のほんの一端に触れさせていただきましたが、統計資料館においては、これら偉人たちと統計のつながりについて詳しく紹介し、貴重な統計史料の展示、明治時代を中心とした統計の歩みをマンガで分かりやすく解説するコーナーなどの展示を10月から開催します。是非、この機会に統計資料館で統計の歴史を直に感じてみてください。

また、総務省統計局ホームページでは、我が国の近代統計の礎を築いた偉人たちの功績や、統計史料などを特集したポータルサイトを新たに公開しますので、こちらもご活用ください。

おわりに

近年、人口減少社会の到来や、世界経済の不透明感の高まりなどの中で、未来の羅針盤としての統計の重要性がますます高まっています。その統計の礎が明治時代にどのように築かれたのかを再認識することを通じて、統計に対する理解が深まり、今後の我が国の統計の一層の発展につながっていくこととなれば幸いです。

(統計資料館における明治150年記念展示の開催(その2)では、統計資料館の展示内容の概要等について、ご紹介いたしますので、そちらも併せてご覧ください。)

(平成30年10月1日)

![]() の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。

の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。