ここから本文です。

統計Today No.123

家計調査結果から「交際費」の実態とその変化を探る

〜メロンの購入の約4割は贈答用!〜

総務省統計局統計調査部 消費統計課消費指標調整官 佐藤 朋彦

家計調査における二つの集計分類と交際費

お中元のシーズンは、関東や東北ではほぼ終わりましたが、そのほかの北海道や九州などでは旧盆の8月中旬までのようです。また、旧盆の帰省の際は家族へのお土産を購入するなど8月は交際費が増える時期でもあります。

ところで、家計調査では調査世帯に対して購入した商品(財)やサービスの支出が交際用か否かが分かるように家計簿に記帳をお願いしています。そして、この記帳された内容を基に何を購入したのかを3桁の符号で区分した「品目分類」での集計を行うとともに、交際用に支出したものか否かを識別するためにもう1桁符号を付けて区分し、交際用に支出したものについては「その他の消費支出」の中の「交際費(※1)」に分類する「用途分類」での集計を行っています。

したがって、交際費以外の消費支出の内訳を費目別に比較(※2)して見ると、品目分類による結果の方が用途分類による結果よりも多くなっており、この差が交際用に購入した商品(財)や交際のために支出したサービス(以下「交際用購入」という。)ということになります。

そこで、この品目分類と用途分類による消費支出の内訳の差を求めながら、家計の交際費の実態とその変化を少し詳しく見てみることにしましょう。

(※1)家計調査の分類では、「交際費」には結婚や入学のお祝い金、ご香典や見舞金といった現金などで相手方に渡す移転的な支出も含まれます。

(※2)品目分類では、例えば年次結果は12か月間の合計額となっていますが、用途分類では1か月平均となっていますので、両分類の結果を比較する際は注意する必要があります。

低下する交際用購入の割合

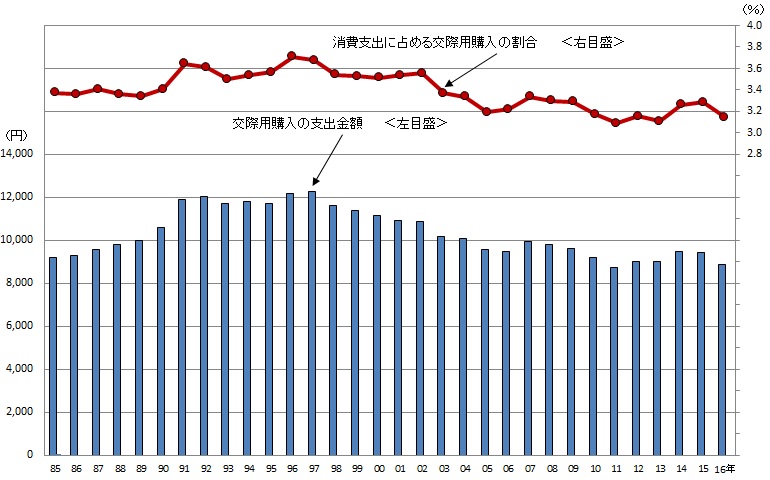

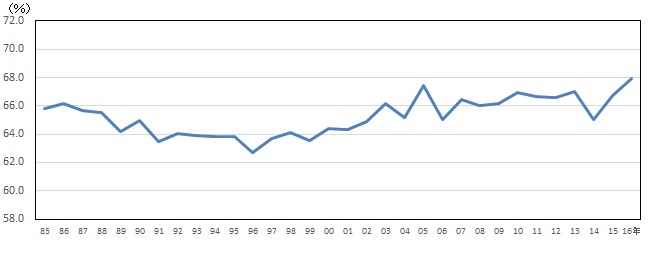

1985(昭和60)年以降について、1世帯当たり1か月間の交際用購入の推移を見ると、1997(平成9)年が12,259円と最も高く、その後は減少する傾向にあって、2016(平成28)年では8,879円と、1997年に比べて3,380円、率にすると27.6%も減少しています。

また、消費支出に占める割合も1997年は3.7%でしたが、2016年は3.1%と0.6ポイント低下しています。

これは、人口の少子高齢化により送り先となる子や孫が少なくなったことや、親類縁者の数も少なくなってきていることが一因と考えられます。(図1)

図1 交際用購入の支出金額と消費支出に占める割合の推移

資料:家計調査(二人以上の世帯)、1999年までは農林漁家世帯を除く結果。

教養娯楽の割合が上昇

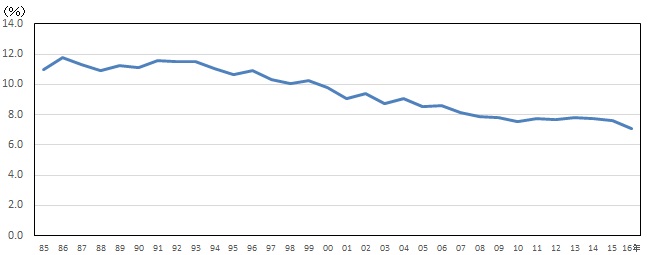

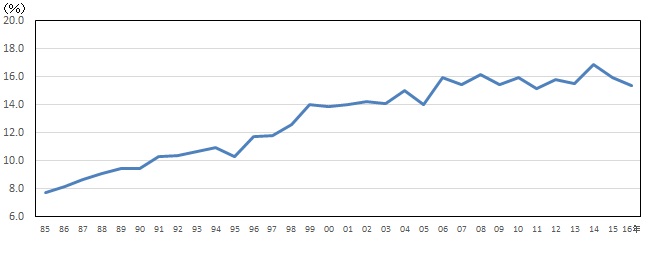

交際用購入全体に占める費目別の割合を見ると、教養娯楽、食料は上昇する傾向にあります。特に教養娯楽は、1985年は7.8%でしたが、2016年は15.4%と7.6ポイントも高くなっています。教養娯楽の内訳を見てみると宿泊代やパック旅行費の割合が上昇しています。

これは、核家族化が進んだことで、同居していない子や親と旅行した際の費用を支払う世帯が多くなっているためではないかと考えられます。

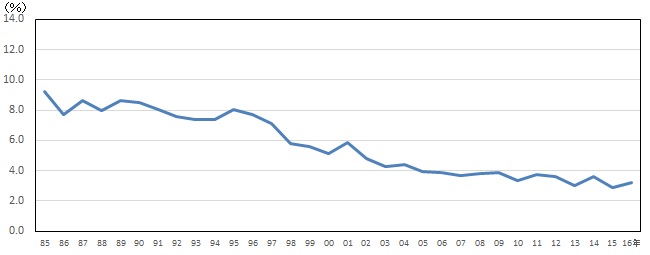

一方、家具・家事用品、被服及び履物の割合は低下する傾向にあります。このうち、被服及び履物については、低価格の商品が多く販売されるようになったことも低下した一因とみられます。(図2)

図2 交際用購入全体に占める費目別割合の推移

<家具・家事用品>

<被服及び履物>

<教養娯楽>

<食料>

資料:家計調査(二人以上の世帯)、1999年までは農林漁家世帯を除く結果。

子供用衣類の交際用購入割合が上昇

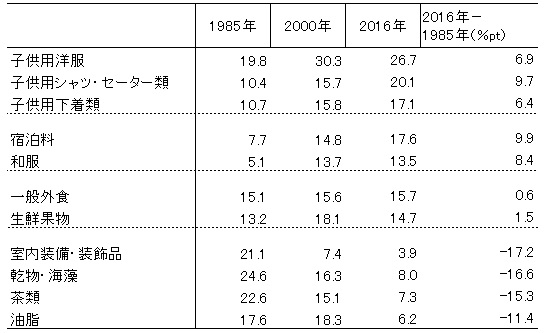

次に費目ごとに交際用購入の割合を見ると、子供用洋服は2016年では26.7%と4分の1以上を占めており、1985年(19.8%)に比べて6.9ポイント上昇しています。また、子供用シャツ・セーター類(10.4%→20.1%)、子供用下着類(10.7%→17.1%)の割合も高く、1985年に比べて上昇しています。これは同居していない孫などの衣類を贈り物として購入している世帯が増えているためと考えられます。

子供用衣類以外では、宿泊料が2016年は17.6%と高く、1985年(7.7%)に比べて9.9ポイント上昇しているほか、和服が2016年は13.5%と1985年(5.1%)に比べて8.4ポイント上昇しています。この和服については、費目別結果ではどのような和服か分かりませんが、次節の品目別結果でその内容が分かります。

また、1985年に比べて大きな変化はないものの、2016年においても一般外食(15.7%)、生鮮果物(14.7%)は高くなっています。

一方、書画や置物などが含まれる室内装備・装飾品が1985年の21.1%から2016年は3.9%に17.2ポイントも低下しています。また、干しのりなどの乾物・海藻が16.6ポイント低下(24.6%→8.0%)、茶類が15.3ポイント低下(22.6%→7.3%)、食用油などの油脂が11.4ポイント低下(17.6%→6.2%)などとなっており、お歳暮やお中元、新築祝いなどで贈るようなものでは交際用購入の割合が低くなっています。(表1)

表1 主な費目別交際用購入の割合(%)

ようかんやメロンは約4割が贈答用としての購入

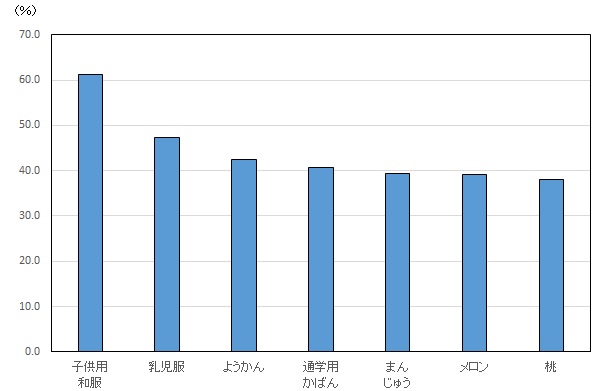

さらに細かく品目ごとに交際用購入の割合(※3)を見てみると、お宮参りや七五三の際に着るような子供用和服が金額は少ないものの61.3%と最も高く、次いで乳児服が47.4%となっています。また、ランドセルなどの通学用かばんも40.7%となっており、これらの子供関係の品目は4割以上が贈り物として購入されていることが分かります。

食品では、菓子のようかんが42.4%、まんじゅうが39.5%となっているほか、生鮮果物のメロンが39.1%、桃が38.1%と、これらの品目も約4割が贈答用として購入されています。(図3)

(※3)月次結果の審査用資料を基に算出。

図3 交際用購入の割合が高い品目(2016年)

資料:家計調査(二人以上の世帯)、(※3)参照

山形市の生鮮果物の購入は4割以上が贈答用

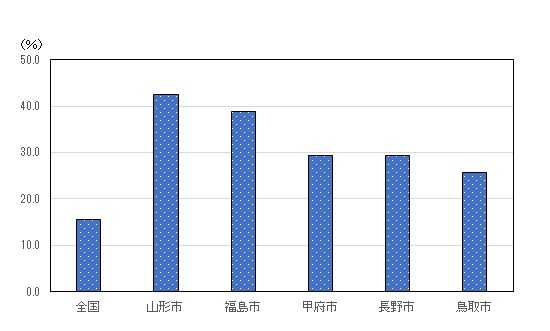

最後に贈り物としての購入が多い生鮮果物について、都道府県庁所在市別に交際用の購入割合を見てみると、近隣にさくらんぼの産地がある山形市が42.4%と最も高く、次いで桃の生産が多い福島市(38.8%)となっています。(図4)

図4 生鮮果物の都道府県庁所在市別交際用購入の割合

(2014年から2016年までの3か年平均)

資料:家計調査(二人以上の世帯)

販売側の動向と照らし合わせる場合は品目分類による結果で

毎月の結果も品目分類と用途分類の両分類で集計、公表されていますが、公表冊子などでは用途分類による集計結果を中心に消費支出の内訳を掲載しています。

しかし、これまで見てきたように交際用の購入(支出)割合が高い費目があるので、用途分類による結果だけでは消費(需要側)の動向が把握しにくい場合があります。そのため、販売(供給)側の動向と照らし合わせて見る場合などは、品目分類による結果を中心に見ていく方が確かです。

<コラム:品目分類と用途分類の歴史>

わが国の家計調査の歴史を紐解くと、高野岩三郎氏が1916(大正5)年に実施した「東京ニ於ケル20職工家計調査」が国内で最初に実施された家計調査であると言われています。この集計では、現在と同様に贈答品だけを一括して交際費とする用途分類となっていました。その後、内閣統計局が1931(昭和6)年から1941(昭和16)年まで実施した家計調査の集計では、当時の内容例示を見ると飲食物は次のように記されています。

- 「イ 病人用、育児用ノ牛乳及一泊以上ノ旅行ニ伴フ飲食物ハ夫々医療費、育児費又ハ旅行費ニ分類ス」、

- 「ロ 来客(滞在中ノ親族ヲ含ム)ニ要シタルモノハ総テ一括シテ交際費其ノ他ニ分類ス」

上記の「イ」を見ると、高野岩三郎氏の分類や現行の家計調査分類に比べて用途に基づく分類を徹底していたとみられます。

第二次世界大戦後の家計調査は、1946(昭和21)年7月に消費者価格調査として開始され、その結果は品目分類による集計のみでしたが、1953(昭和28)年1月からは用途分類による集計が主系列となり、月次公表の際に使われるようになって現在に至っています。

参考文献

石田保夫(1980)「家計調査の支出分類について(1)−56年改正のあらましと戦前分類の変遷−」『統計局研究彙報』昭和55年3月 第34号 p121-p149 総理府統計局

『戦後10年の家計 昭和21−30年』 昭和31年3月 総理府統計局

(平成29年8月2日)

![]() の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。

の項目は、政府統計の総合窓口「e-Stat」掲載の統計表です。