ここから本文です。

統計Today No.102

構造統計の魅力に迫る

〜世帯における軽自動車の所有と人口の高齢化〜

総務省統計局統計調査部消費統計課調査官 佐藤 朋彦

1 はじめに

「構造統計」の役割

政府統計には、月次や四半期の動きを迅速に把握するための「動態統計」と、実態を構造的に明らかにするための「構造統計」の二つがあり、それぞれの統計を作成するに当たって、異なる統計調査が実施されています。

例えば、家計を捉える統計では、毎月の個人消費の動向を把握する「家計調査」(動態統計を作成するための調査)と、家計の所得、消費及び資産の実態を世帯属性や地域別に詳しく把握する「全国消費実態調査」(構造統計を作成するための調査)があります。

構造統計の調査は、数年に1度、大規模な標本(国勢調査や経済センサスは全数)により行われ、動態統計では明らかにされない社会経済の構造の実態を詳しく分析できることが大きな特徴です。

自動車全体の所有数量が減少する中で「軽自動車」は増加

昨年実施した平成26年全国消費実態調査は、昭和34(1959)年以降5年ごとに実施しており、先般7月31日に、その結果の第1弾を公表しました。この調査では、世帯における主要耐久消費財の所有状況を分析できますので、ここではその代表でもある「自動車」について、近年の特徴を見てみたいと思います。

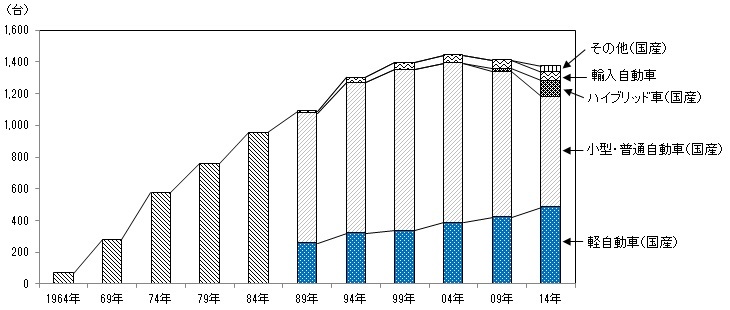

世帯(単身を除く。以下同じ)における自動車の所有数量は、自動車所有の調査を開始した昭和39(1964)年以降、一貫して増加を続け、平成16(2004)年には1000世帯当たりで1,446台となっていましたが、それをピークにその後は減少に転じ、平成21年が1,414台、平成26年は1,377台となっています。

その内訳を車種別に見ると、自動車全体の所有数量が減少する中で「軽自動車」は増加しており、平成26年には1000世帯当たり487台と、5年前(422台)に比べて65台増、率にすると15.4%増えています。この結果、自動車全体に占める軽自動車の割合は、29.8%から35.4%に上昇しています。(図1)

それでは、なぜ軽自動車の割合が増えてきているのか、この全国消費実態調査の結果を基にその背景を考えてみたいと思います。

図1 自動車の1000世帯当たり所有数量の推移(二人以上の世帯)

2 人口規模が小さな地域で高い軽自動車の割合

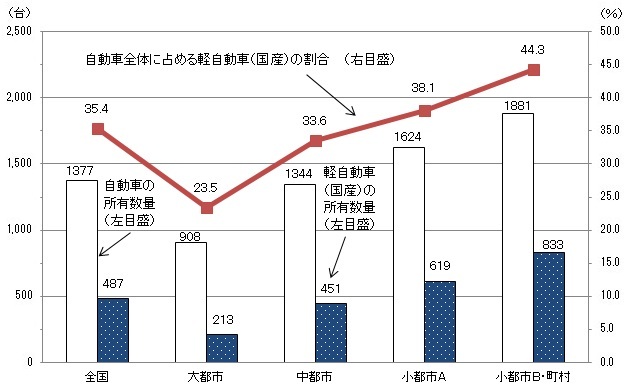

世帯が居住する市町村の都市階級(人口規模)(注1)別に世帯の自動車の所有数量を見ると、人口規模が小さな「小都市B・町村」が1000世帯当たり1,881台と最も多く、逆に人口規模が大きな「大都市」が908台と最も少なく、その差は2倍以上となっています。

さらに、軽自動車の所有数量を見てみると、同様に「小都市B・町村」が最も多く1000世帯当たり833台となっており、「大都市」が最も少なく213台となっています。その差は4倍近くなっており、結果として、世帯が所有する自動車全体に占める軽自動車の割合も「小都市B・町村」(44.3%)が最も高く、「大都市」(23.5%)が最も低くなっています。

これは、人口規模が小さい地域では、鉄道や路線バスなどの公共交通機関が大都市などと比べると発達していない面があり、人々の日常の移動手段として自動車が欠かせないものになっていることを示しているとみられます。(図2)

(注1) 「大都市(政令指定都市及び東京都区部)」、「中都市(人口15万以上100万未満の市[大都市を除く。])」、「小都市A(人口5万以上15万未満の市)」及び「小都市B・町村(人口5万未満の市・町村)」

図2 都市階級別自動車の1000世帯当たり所有数量と自動車全体に占める軽自動車の割合

3 高年齢層の世帯で高い軽自動車の割合

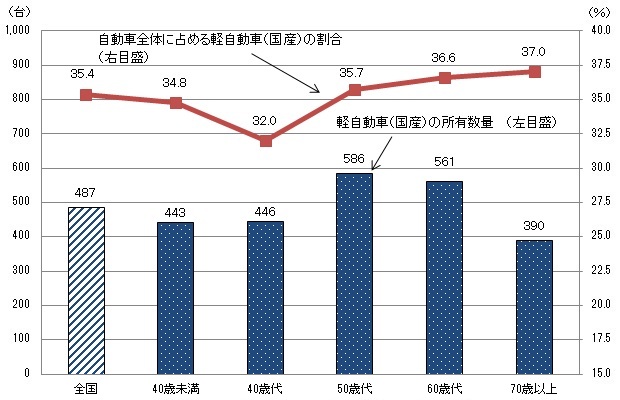

次に、世帯主の年齢階級別に軽自動車の所有数量を見ると、50歳代が1000世帯当たり586台と最も多く、次いで60歳代の561台となっています。また、世帯が所有する自動車全体に占める軽自動車の割合では、70歳以上が37.0%と最も高く、次いで60歳代が36.6%と高年齢層で高くなっています。(図3)

軽自動車は、(1)本体価格及び税金が普通車に比べて安い、(2)燃費が良く、ガソリン代が節約でき環境にも良い、(3)小回りが利き、狭い道でも走りやすいなどの特徴がありますが、こうした特徴が世帯の収入や行動範囲に照らして高年齢層に好まれているものと推察されます(注2)。

(注2) (一社)日本自動車工業会「軽自動車の使用実態調査報告書」(2014年3月)によると、軽自動車ユーザーの6割は女性で、働く女性や子育て期の女性にとっては、生活上ないと困る存在とされていますが、ここでは近年の軽自動車の増加について、人口の高齢化との観点から分析することとしました。

図3 世帯主の年齢階級別軽自動車の1000世帯当たり所有数量と自動車全体に占める軽自動車の割合

4 軽自動車の割合と65歳以上の人口割合には正の相関

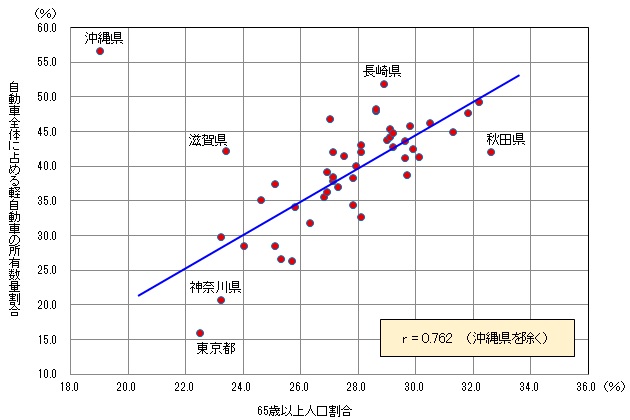

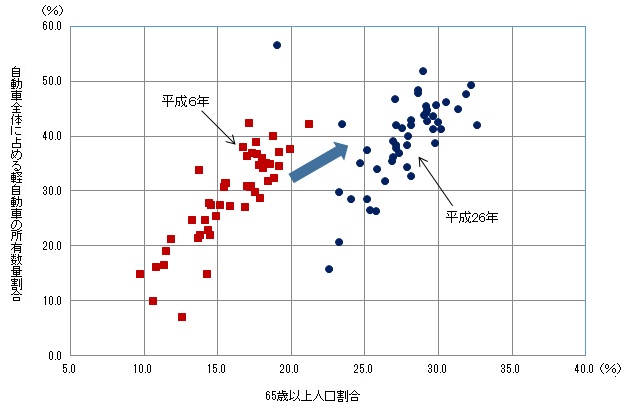

上記2と3の結果を踏まえて、各都道府県における世帯が所有する自動車全体に占める軽自動車の割合と人口に占める高齢者(65歳以上)の割合(注3)を散布図にしてみると、沖縄県を除き、各都道府県はグラフの左下から右上にかけてプロットされ、両者の間には正の相関(r = 0.762)が見られることから、高齢者の割合が高い地域では自動車全体に占める軽自動車の所有割合も高くなる傾向にあることが分かります。(図4)

(注3) 平成26年10月1日現在の推計人口より算出

図4 都道府県別65歳以上人口割合と自動車全体に占める軽自動車の所有数量割合

5 まとめ

相関関係が高いからといって、それが因果関係を示すものではありません。上記4の結果も同様で、人口の高齢化に伴って軽自動車の割合が上昇する直接の要因が裏に隠されている場合があります(注4)ので、「自動車全体に占める軽自動車の所有数量割合が上昇したのは、人口の高齢化が要因である」とは必ずしも言えません。

しかし、前述の散布図を20年前の結果(平成6(1994)年)と比較してみると、分布が全体的に右上にシフトしているのが分かります。(図5)

これは、20年の歳月が経過する中で、各都道府県では人口の高齢化が進んでいることを示すとともに、それと合わせて世帯が所有する自動車全体に占める軽自動車の割合も実際に上昇していることを示しています。このような点も踏まえると、今後、我が国の高齢化が更に進む中で、軽自動車は高齢者の生活を支える重要な足として、その割合は更に上昇する可能性があると考えられます。

(注4) 平成6年の1世帯当たりの年間収入は786万円でしたが、平成26年は640万円となっており、所得の減少が直接の要因とも考えられます。

図5 平成6年と比較した都道府県別65歳以上人口割合と自動車全体に占める軽自動車の所有数量割合

このように、構造統計を分析することで、毎月の家計調査の結果(動態統計)では捉えることができない世帯の家計実態やその背景が見えてきます。

昨年(平成26(2014)年)実施したこの全国消費実態調査の結果は、今後も分野ごとに順次公表(注5)してまいります。動態統計では気付かなかった新たな発見もあるかもしれません。是非皆様も、この調査結果(注6)を利用してみていただけると幸いです。

(注5) 「単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する結果」を9月30日に公表する予定です。詳しくは次のURLを参照ください。

http://www.stat.go.jp/data/zensho/2014/kekka.htm

(注6) 全国消費実態調査は5年ごとに実施していますので、図5と同様に過去の結果と比較、分析してみることも可能です。ただし、調査時点間の変化を把握する際は、各調査年の調査項目や用語の定義などに違いがあるか否かを確認する必要があります。

(平成27年9月20日)