ここから本文です。

統計Today No.100

統計の発展を支える国際交流

−第60回ISI世界統計会議の開催−

日本大学経済学部教授(元総務省統計局長) 川崎 茂

本年7月26日から31日まで、ブラジル・リオデジャネイロにおいて国際統計協会(ISI=International Statistical Institute)の主催による第60回世界統計会議(WSC=World Statistics Congress)が開催され、私は主催者側の一員としてこれに参加しました。この会議は、世界の統計学者、実務家たちが参加して、統計に関する幅広いテーマについて様々な研究発表や討論を行う大きな国際フォーラムであり、今回は100余りの国々から約1,600名の参加がありました。

この会議は、1887年以来、ほぼ2年ごとに実施され、世界の統計の発展に重要な役割を果たしてきました。この機会に、ISIとWSCについて御紹介したいと思います。

WSCの会場となったRiocentro国際会議場

世界120か国、2,400名の会員を擁するISI

ISIは、世界における統計の発展を支援し、統計に対する理解を社会に普及させることを目的として1885年(明治18年)に設立された国際的な学会であり、国際会議の開催、統計研究に関する論文誌の発行、優秀な論文の表彰などの活動を行っています。ちなみに、1885年といえば、日本では内閣制度が発足し、内閣統計局が設置された年に当たります。

ISIには、現在、約120か国で活躍している約2,400名の統計学者や官民の実務家が会員として所属しています。会員の約7割は欧米の人(居住地ベース)ですが、日本も会員数は多く、アメリカ(611人)、イギリス(106人)に次いで3番目(105人)となっています。

ISIの会長や他の役員は、会員による選挙で決定されます。任期は2年ですが、安定的に運営するために、毎回の選挙では2年先の会長を選任し、選任された次期会長は2年ほど運営に参画した後、正式に会長に就任します。会長・役員は全て非常勤、いわばボランティアです。その活動をサポートする常設のISI事務局はオランダに置かれており、オランダ中央統計局がオフィスを提供しています。

(ISIの詳細については、ISIホームページ(http://www.isi-web.org/)![]() を御覧ください。)

を御覧ください。)

世界の統計整備をリードしてきたWSC

ISIの最も代表的な活動の一つがWSCであり、第一次及び第二次世界大戦の時期を除き、ほぼ2年ごとに開催されてきました。現在のWSCでは、統計全般のテーマを幅広く取り扱っていますが、発足当初は公的統計を主なテーマとしており、長い期間をかけて今日の姿に至りました。19世紀半ばは、欧米諸国では政府に統計局が設立されてから日も浅く、また、統計理論や技術は発展途上にあったため、統計の国際比較は容易ではありませんでした。このため、各国が国際的に比較可能な統計を整備するよう、欧米の統計局長や有力な統計学者たちが中心となって会議を重ねた結果、1885年にISIを設立するに至り、WSCが定期的に開催されることとなりました。

当時はまだ国連などの国際機関も存在しなかったため、WSCでは、世界の国々における公的統計の整備に関する重要な提言を行い、公的統計の技術水準や比較可能性の向上、国際基準の設定などに貢献してきました。その代表例に、1900年の世界規模での人口センサス(国勢調査)の実施に関する提言があります。今日では、国連統計委員会の勧告に基づき、西暦の末尾が0の年を中心に世界各国で人口センサスが行われていますが、その源流となったのは、国連発足の約半世紀前にISIが行ったこの提言でした。当時、この提言は日本にも伝えられ、日本でも真剣に検討されました。しかし、逼迫(ひっぱく)した財政事情のため実施は見送られ、結局、日本の第1回国勢調査の実施は1920年(大正9年)を待たねばなりませんでした。

20世紀に入ると、統計学の発達・普及に伴い、WSCの扱うテーマは公的統計以外にも、数理統計学や統計の様々な応用分野に拡大していきました。また、第二次大戦後、国連が世界の統計整備に力を発揮するようになり、国際統計基準の制定等は、国連統計委員会が中心となって行うようになりました。これに伴い、WSCでは、国際基準や各国政府への提言等の役割が小さくなりましたが、その一方で、統計に関する国際的・学際的な交流の場としてより大きな役割を担うようになりました。

20世紀に入ると、統計学の発達・普及に伴い、WSCの扱うテーマは公的統計以外にも、数理統計学や統計の様々な応用分野に拡大していきました。また、第二次大戦後、国連が世界の統計整備に力を発揮するようになり、国際統計基準の制定等は、国連統計委員会が中心となって行うようになりました。これに伴い、WSCでは、国際基準や各国政府への提言等の役割が小さくなりましたが、その一方で、統計に関する国際的・学際的な交流の場としてより大きな役割を担うようになりました。

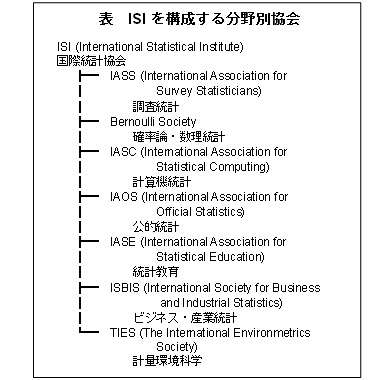

1970年代以降、ISIの中に分野別の協会が設置されるようになりました。現在は、表のとおり、公的統計を始め、調査統計、確率論・数理統計、計算機統計、統計教育、ビジネス・産業統計など様々な分野をカバーする七つの協会が設置されています。WSCの企画・運営には、ISI会長・役員とともに、これらの協会が協力して当たっています。ちなみに、筆者は、2013年8月から公的統計協会(IAOS=International Association for Official Statistics)の会長を務め、本年7月のWSCをもって退任しました。この間、IAOSの事業の運営のほか、ISIの運営にも参画しました。

ビッグデータなど新しいテーマが話題となった第60回WSC

さて、今年の第60回WSCでは、今日の統計における先端的なテーマを中心に200以上のセッションが開催され、統計の発展に向けた様々な発表や討論が行われました。日本からも、大学や総務省からの参加者が発表を行っていました。また、私自身も「地理情報と統計情報の統合に向けて」とのテーマでIAOS会長招待セッションを開催し、議長を務めました。あまりに多数のセッションが開かれたため、興味がありながらも参加できないセッションも多数あって少々心残りでした。

会議でのパネルディスカッションの風景(左から2番目が筆者)

WSCでは、毎回、その時に応じた新たなテーマについて集中的にセッションが開かれます。今回、注目を集めたテーマの一つに「ビッグデータ」がありました。中でも、ISI会長招待講演として行われた、Google社のチーフエコノミストであるハル・ヴァリアン氏の講演は多くの人が聴講しました。同氏は2009年のニューヨークタイムズ紙のインタビューで、「今後10年間で魅力的な仕事(Sexy job)は統計家(Statisticians)だろう。」と語り、この発言が、世界的に統計への関心が高まる一つのきっかけとなったとも言われています。同氏の講演では、Googleのサイトで公開されているGoogle Trends、 Google Correlateなどから実際のデータを用いて、インターネットでの検索キーワードの頻度の時系列分析や予測の事例を紹介していました。ビッグデータに関しては、ほかにも10以上のセッションが開かれており、それらの中では、公的統計が部分的にでもビッグデータによって置き換えられないかなどといった期待が寄せられていました。筆者が様々な発表を聞いた印象では、ビッグデータは大きな可能性を秘めてはいるものの、それを公式の統計として採用するには、情報源としての品質や利用可能性にはまだ課題も多く、本格的に活用する前に十分研究を重ねる必要があると感じました。

このほかに私が興味を持ったものとしては、統計教育に関するセッションがありました。そこでは、大学等の研究機関と政府統計機関の連携の事例など、社会に統計知識・スキルを普及させるための取組などについて発表が行われていました。日本でも、最近、大学の教育関係者と総務省が連携・協力して、MOOC講座の提供など統計知識の普及に努めており、このような動きは世界の流れとも合致している重要なものであると改めて感じました。

おわりに

WSCの多様な議論を要約して紹介することは極めて難しいことですが、WSCに関して重要なのは、学際的にも国際的にも幅広い人たちが「統計」というテーマで集い、交流を行う場を提供しているということです。今日、多くの国の公的統計の共通の課題として、統計作成のためのリソースが限られている中で、いかにして新たなニーズによりよく応えた信頼できる統計を効率的に作成するかといったことが挙げられます。このような課題を始め、統計を巡る新たな課題には、すぐには結論を出せず、十分な研究を必要とするものが多々あります。それらを解決するためには、WSCのように、世界中の様々な知識を持った統計の専門家が交流する場には重要な役割があると思います。

ISIでは、「Statistical Science for a Better World」(統計科学をよりよい世界のために)をモットーとしており、この精神にのっとり、様々な方面の統計の専門家やそれ以外の方々の連携・協力を通じて統計の発展の推進に努めています。このような活動には、統計に関心のある若い方々の参加も歓迎しており、例えば、IAOSでは、公的統計機関に勤務する若手統計家を対象とした論文コンテストを毎年開催しています。他の協会でも同様に様々なコンテストが開かれています。日本からも、統計に関する研究や活動の成果を世界に発信し、また世界の新しい動きを学ぶために、より多くの人にISIやIAOSに興味を持っていただき、活動に参加していただければと思います。そして、官民の統計家が協力して、統計を発展させ、それを広く社会に役立てていけたらと願っています。

(平成27年9月1日)