ここから本文です。

統計Today No.97

最近の正規・非正規雇用の特徴

総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室長 江刺 英信

(共同執筆者)

同室審査発表第一係長 宮下 佳孝

1990年以降の我が国の雇用状況における特徴的な動きの一つは、非正規の職員・従業員(以下「非正規雇用者」という。)数の増加です。1990年に881万人だった非正規雇用者数は2014年に1962万人と2倍以上になりました。非正規雇用については、社会的関心が高く、関連する統計についても注目されていますので、労働力調査の結果からみた正規・非正規雇用の特徴について、紹介します。

なお、図表等を含む詳細な分析結果は、本稿の「詳細版」に掲載しておりますので、併せて御活用ください。

「詳細版」のリンク先 → 「最近の正規・非正規雇用の特徴(詳細版)」

正規・非正規雇用の長期的な推移

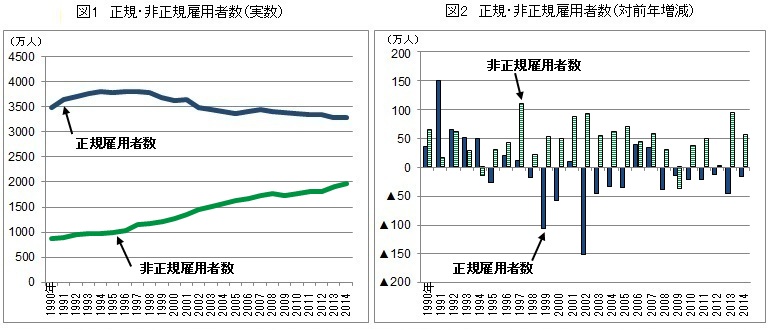

- 1990年以降の長期的な推移をみると、1990年に881万人だった非正規雇用者数は、2014年に1962万人と2倍以上になりました。正規の職員・従業員(以下「正規雇用者」という。)数は、1990年代半ば以降、ほとんどの年で減少しています〔図1、図2〕。

正規・非正規雇用者の特徴

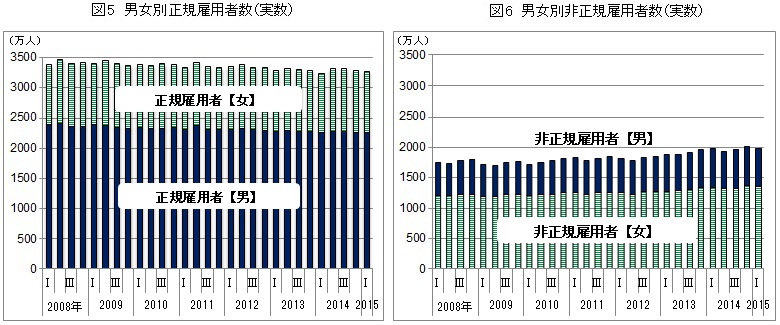

- 男女別にみると、正規雇用者の約7割を男性が占め、非正規雇用者の約7割を女性が占めています〔図5、図6、表3〕。

- 正規・非正規雇用者の合計数の推移を男女別にみると、男性は2013年4〜6月期以降8四半期連続で増加し、女性は2012年7〜9月期以降11四半期連続で増加しています〔図7〕。

- 世帯主との続き柄別にみると、男性の非正規雇用者の約5割は「世帯主」であり、女性の非正規雇用者の約6割は「世帯主の配偶者」となっています〔図8〕。

非正規雇用者が非正規の職に就いた理由

- 非正規雇用者が非正規の職に就いた理由をみると、いわゆる「不本意型」非正規雇用者とも呼ばれる『正規の職員・従業員の仕事がないから非正規雇用の職に就いた者』は、非正規雇用者の約2割で、残り約8割は、時間の都合のつけやすさや家計の補助を得ること等を理由として非正規雇用を選択しています〔表2〕。

- なお、『正規の職員・従業員の仕事がないから非正規雇用の職に就いた者』の約半数は、転職や追加の仕事を希望しています〔表2〕。

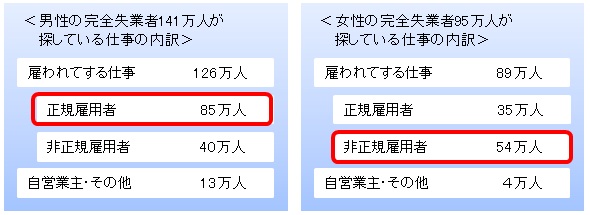

完全失業者が探している仕事の雇用形態

- 完全失業者が探している仕事の雇用形態は、男性は正規雇用が多く、女性は非正規雇用が多くなっています〔図10〕。

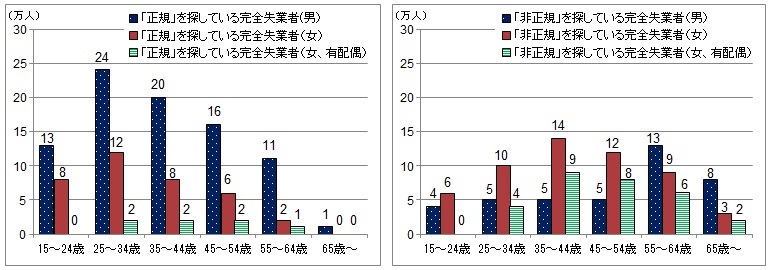

- これを年齢階級別にみると、男性で正規雇用の仕事を探す者は25〜34歳で最も多く、女性で非正規雇用の仕事を探している者は35〜44歳で最も多くなっています〔図11〕。

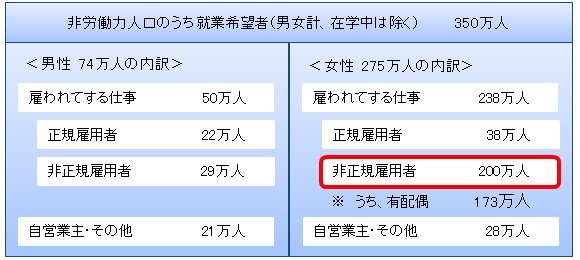

非労働力人口における就業希望者が望む雇用形態

- 非労働力人口で就業を希望する者のうち、約7割が非正規雇用を希望しており、うち約8割は、女性の有配偶者となっています〔図12〕。

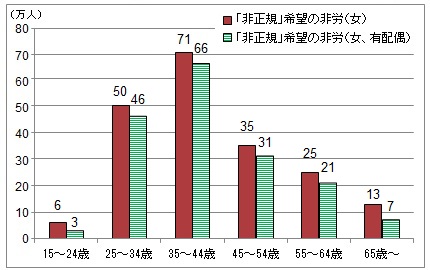

- また、女性の非労働力人口で非正規雇用を希望する者は、35〜44歳で最も多く、次いで25〜34歳で多くなっています〔図13〕。

正規・非正規雇用者数と人口構造の変化との関係

人口構造の変化による影響

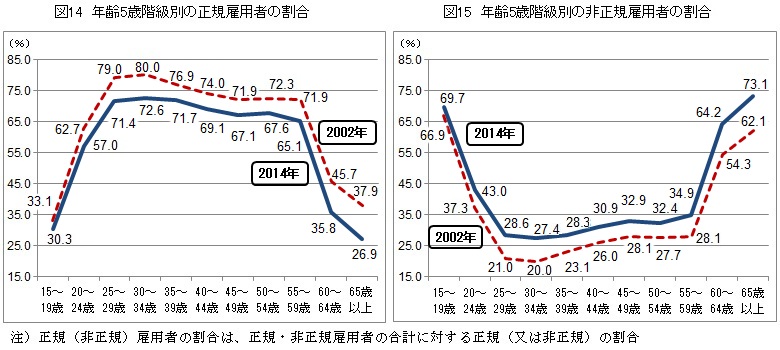

- 正規・非正規雇用者合計に占める正規雇用者の割合を年齢5歳階級別にみると、20〜59歳までの各年齢階級では、正規雇用者の割合が相対的に高くなっています。一方、15〜19歳及び60歳以上の各年齢階級では、非正規雇用者の割合が相対的に高くなっています〔図14、図15〕。

- 少子高齢化による人口構造の変化により、非正規雇用の割合が高い60歳以上の割合が上昇したことが、非正規雇用者の増加要因の一つであることを示唆しています〔図16〕。

正規雇用者の減少理由

- 正規雇用者については、男性の20〜59歳を中心に、おおむね減少傾向で推移しています〔図17、図18〕。

- 正規雇用者の減少は、非労働力人口が少なく、かつ、正規雇用者の割合が高い20〜59歳の男性が少子高齢化により減少するなど、人口構造が変化したことに伴う労働力人口の減少が、要因となっています〔表3、表4〕。

非正規雇用者の増加理由

- 非正規雇用については、60歳以上と女性の20〜59歳を中心に増加傾向で推移しています〔図17、図18〕。

- 非正規雇用者の増加については、前述の非正規雇用の割合が高い60歳以上人口が増加したことによる影響に加え、労働市場への女性の参加が増加したことなども、要因となっています〔図17、表4〕。

このように、正規・非正規雇用者については、総数の推移に注目するだけでなく、雇用者が正規雇用又は非正規雇用を選択する理由には、男女・年齢・配偶者の有無の別等により相違があること、また、正規・非正規雇用者数は、人口構造の変化も一因として増減し得ることなどについても、留意して分析することが重要と考えられます。

本稿で紹介した内容の多くは、総務省統計局が毎月実施している労働力調査で得られた結果から作成したものです。調査票を記入いただいた調査対象者の方々を始め、調査に御協力いただいた方々に、この場をお借りして御礼を申し上げます。

(平成27年7月24日)

最近の正規・非正規雇用の特徴(詳細版)

正規・非正規雇用の長期的な推移

1990年以降の長期的な推移をみると、

|

1990年に881万人だった非正規雇用者数は、2014年に1962万人と2倍以上になりました。正規雇用者数は、1990年代半ば以降、ほとんどの年で減少し、一方、非正規雇用者数は、1994年及び2009年を除き増加しています。(図1、図2)

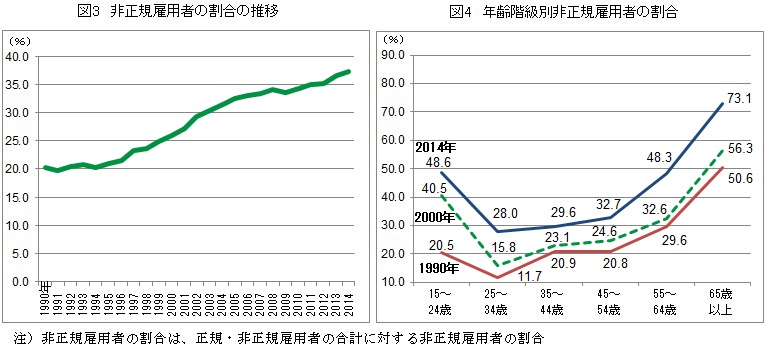

次に、非正規雇用者が正規・非正規雇用者の合計に占める割合をみると、1990年の20.2%から2014年には37.4%へと2倍近く上昇しました。これを年齢階級別にみると、

- 全ての年齢階級で1990年より2000年、2000年よりも2014年で非正規雇用の割合が高く、

- 15〜24歳の若年層では、1990年に比べ2014年は28.1ポイント上昇し、全年齢階級の中で最大の上昇幅

となっています。(図3、図4)

なお、15〜24歳の若年層の非正規雇用割合の上昇(正規雇用割合の低下)は、正規雇用が減少し、非正規雇用が増加した結果生じたものです。(表1)

ここで、15〜24歳の正規雇用の減少は、

- 15〜24歳の人口が減少したこと

- 若年層の高学歴化により、高校卒業後すぐに正規の職に就く者が減少したこと

が主な要因として考えられます。

一方、15〜24歳の非正規雇用の増加は、大学等の在学者が増加し、在学の傍らアルバイト等の非正規で働く者が増加したことが一因と考えられます(非正規雇用の増加95万人のうち、44万人が在学中の者の増加によるもの)。

表1 15〜24歳階級の人口、正規・非正規雇用者数の比較(2014年−1990年)

男女別の正規・非正規雇用

|

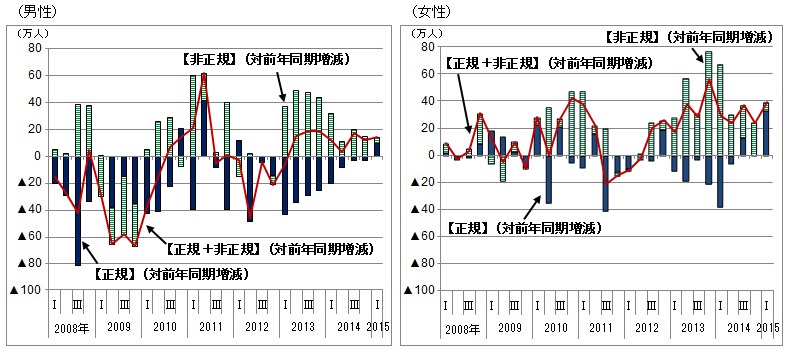

図5及び図6は2008年以降の正規・非正規雇用者の推移を男女別に示したものです。正規雇用については、男性が多数(約7割)を占め、非正規雇用については、女性が多数(約7割)を占めています(男女別の実数は表3を参照)。

また、図7の棒グラフは、男女それぞれについて、正規・非正規雇用者の対前年同期増減を示したものです。折れ線グラフは、「正規・非正規雇用者の合計」の対前年同期増減を示し、これは、役員を除く雇用者全体の増減とほぼ一致します。

男性については、

- リーマンショック後に景気が急激に悪化した2009年は、正規・非正規雇用共に減少し、雇用者全体(正規・非正規雇用者の合計)も減少

- 2013年以降、正規雇用の減少幅が縮小傾向となり、また、非正規雇用が増加したことで、2013年4〜6月期以降、正規・非正規雇用者の合計数が8四半期連続で増加

女性については、

- 2009年の景気悪化時に男性ほど大きく雇用は減少せず、

- 2012年7〜9月期以降は、非正規雇用の増加が寄与し、正規・非正規雇用者の合計数が11四半期連続で増加

となっていることが分かります。

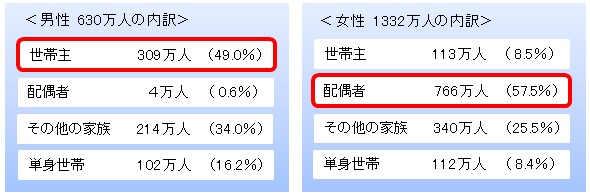

世帯主との続き柄別の非正規雇用

|

2014年平均の非正規雇用者について男女、世帯主との続き柄(世帯主か、配偶者かなど)別にみると、男性は、非正規雇用630万人のうち、世帯主が309万人と約5割を占めているのに対し、女性は、非正規雇用1332万人のうち、配偶者が766万人と約6割を占めています。(図8)

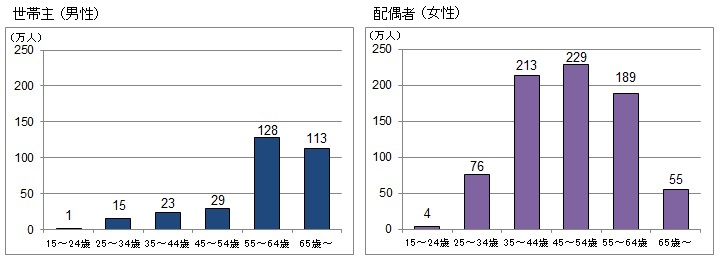

これを図9で年齢階級別にみると、非正規雇用の男性については、世帯主309万人のうち、65歳以上が113万人と36.6%を占めており、女性については、世帯主の配偶者766万人のうち、35〜44歳及び45〜54歳が442万人と57.7%を占めています。

図9 非正規雇用に就いた者の世帯主との続き柄、年齢階級別人数(2014年平均)

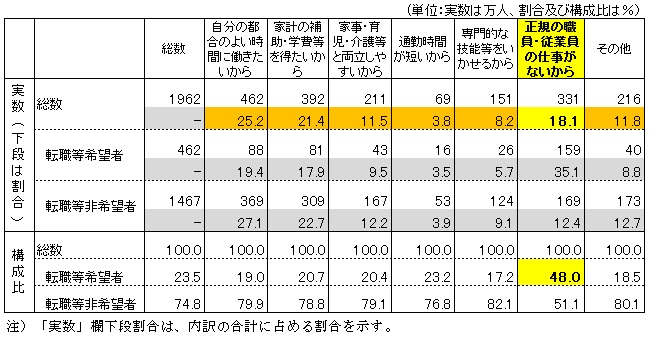

非正規雇用者が非正規の職に就いた理由

|

表2は、2014年平均の非正規雇用者が非正規の職に就いた理由別人数を示しています。

「正規の職員・従業員の仕事がないから」非正規の職に就いている者は331万人で、そのうち転職又は追加の仕事を希望する転職等希望者が159万人と48.0%を占めています。他の理由で非正規雇用に就いている者に比べ、転職等を希望する割合が2倍程度高く、いわゆる「不本意型」非正規雇用者と呼ばれる場合があります。

なお、「不本意型」非正規雇用者(331万人)の非正規総数に対する割合は18.1%であり、残りの約8割は、「自分の都合のよい時間に働きたいから」、「家計の補助・学費等を得たいから」などの理由で非正規雇用を選択しています。

表2 非正規雇用者が非正規の職に就いた理由(2014年平均)

完全失業者が探している仕事の雇用形態

|

図10は、2014年平均の完全失業者が探している仕事の雇用形態を男女別に示しています。男性は、完全失業者141万人のうち正規の職を探す者が85万人と非正規の職を探す者(40万人)よりも多く、女性は、完全失業者95万人のうち非正規の職を探す者が54万人と正規の職を探す者(35万人)よりも多くなっています。

図10 完全失業者が探している仕事の雇用形態(2014年平均)

これを図11で年齢階級別にみると、正規の職を探している完全失業者は、男女共に比較的若年の25〜34歳で最も多く、男性24万人、女性12万人となっています。

また、非正規の職を探している完全失業者は、男性は比較的年齢の高い55〜64歳で13万人と最も多くなっています。女性は35〜44歳で14万人と最も多く、うち9万人を「有配偶者」が占めています。

図11 完全失業者が探している仕事の雇用形態、年齢階級別人数(在学中の者は除く)(2014年平均)

非労働力人口における就業希望者が望む雇用形態

|

15歳以上人口のうち、就業せず、かつ何らかの理由で求職活動もしていない者(例:育児中のため、働きたいが、求職活動はしていない者など)を非労働力人口といいます。このうち、就業を希望する者は、2014年平均では350万人となっています(在学中の者は除く。)。

これを男女別にみると、男性の74万人に対し、女性は275万人と男性の4倍近くになっており、このうち38万人が正規の職を希望し、200万人が非正規の職を希望しています。

なお、非労働力人口の就業希望者で非正規雇用を希望する者は、350万人中229万人と約7割を占め、うち女性の有配偶者が173万人と約8割となっており、非労働力人口のうち、非正規雇用を希望する者は有配偶の女性に多いことが分かります。(図12)

図12 非労働力人口で就業希望の者が希望している雇用形態(2014年平均)

これを年齢階級別にみると、非正規の職を希望する女性の非労働力人口は、35〜44歳で71万人と最も多く、次いで25〜34歳で50万人となっており、その多くが有配偶であることが分かります。(図13)

図13 女性の非労働力人口のうち非正規雇用を希望している者の年齢階級別人数(2014年平均)

人口構成の変化による影響

|

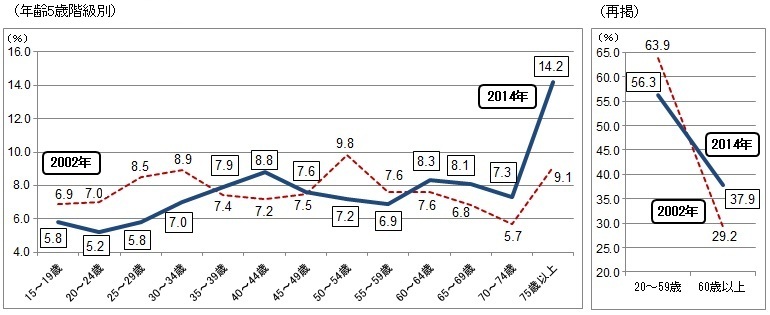

正規・非正規雇用者の増減の要因を考えるため、図14で正規雇用者の割合を年齢5歳階級別にみると、

- 20〜59歳の各年齢階級で正規雇用者の割合が相対的に高いこと

- 15〜19歳及び60歳以上の各年齢階級で正規雇用者の割合が相対的に低いこと

が分かります。また、非正規雇用者の年齢階級別の割合は、図14を反転したもの(図15)です。図14・15をみると、2014年は2002年に比べ、各年齢階級で正規雇用の割合が低下し、非正規雇用の割合が上昇しています。

一方、図16は各年齢階級の人口が15歳以上人口に占める割合を示したもので、2014年は2002年に比べ、正規雇用者の割合の高い20〜59歳の人口割合が低下し、非正規雇用者の割合が高い60歳以上の人口割合が上昇しています。特に、2002年では53〜55歳だった「団塊の世代」(1947年〜1949年生まれ)が、2014年に65歳以上に到達したことで、50〜54歳の人口割合が低下しており、少子高齢化による人口構造の変化が、正規雇用者の減少と非正規雇用者の増加要因であることを示唆しています。

なお、40〜44歳の人口割合が上昇しましたが、これは、2002年に28〜31歳だった「団塊ジュニア」(1971年〜1974年生まれ)が当該年齢に達したことが要因と考えられます。

正規・非正規雇用者数及び人口の増減

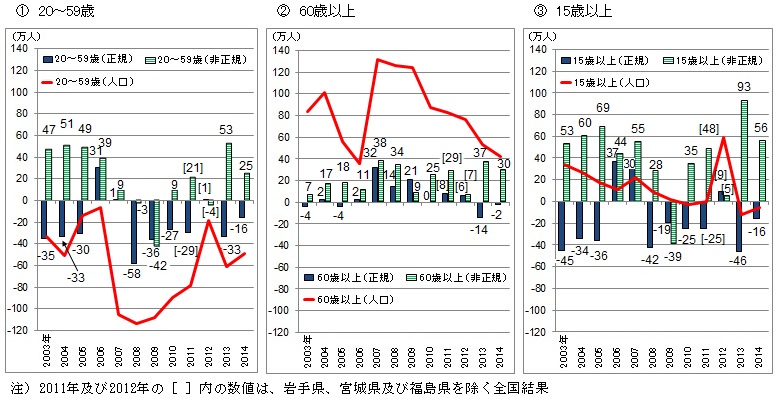

正規・非正規雇用者数の対前年増減を年齢階級別にみると、

|

図17の棒グラフは、2003年以降の正規・非正規雇用者数の対前年増減を示し、折れ線グラフは人口の対前年増減を示しています。

人口については、高齢化を背景に20〜59歳では一貫して減少し、60歳以上では一貫して増加しています。2007年から2009年にかけては、「団塊の世代」が60歳に到達したため、20〜59歳人口が大幅に減少しています。

また、正規雇用者は、20〜59歳において減少傾向で推移し、非正規雇用者は、60歳以上において一貫して増加しています。

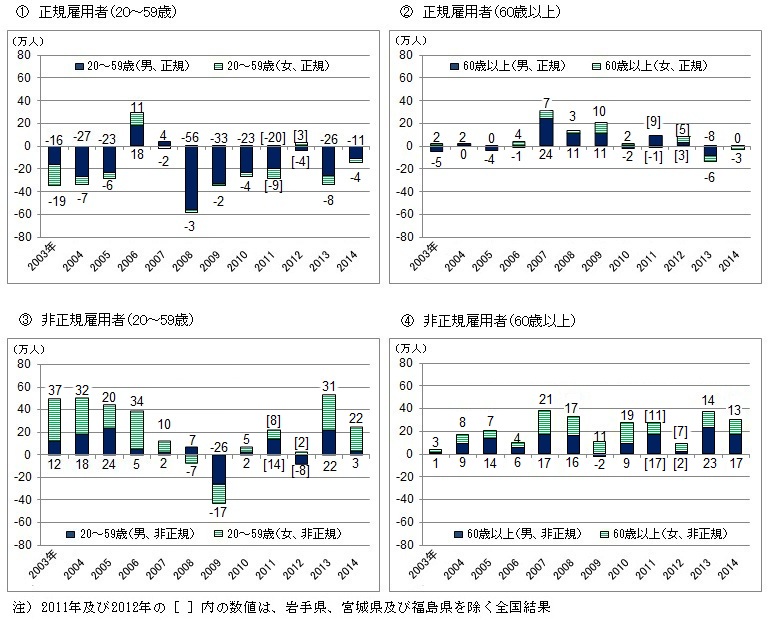

この正規・非正規雇用者の増減を男女別に示したものが図18で、20〜59歳についてみると、正規雇用者の増減の大部分が男性の増減によるもので、非正規雇用者の増減の多くを女性の増減が占めていることが分かります。また、60歳以上についてみると、正規雇用者は、「団塊の世代」が60歳に到達した2007年〜2009年に男性を中心に増加し、非正規雇用者は、2003年以降、男女共に増加しています。

正規雇用者の減少理由

|

15歳以上人口は労働力人口と非労働力人口に区分され、正規・非正規雇用者数は労働力人口の内数となっているため、正規雇用者の減少要因を考える際は、正規雇用者数だけではなく、労働力人口と非労働力人口との関係についても留意が必要です。※

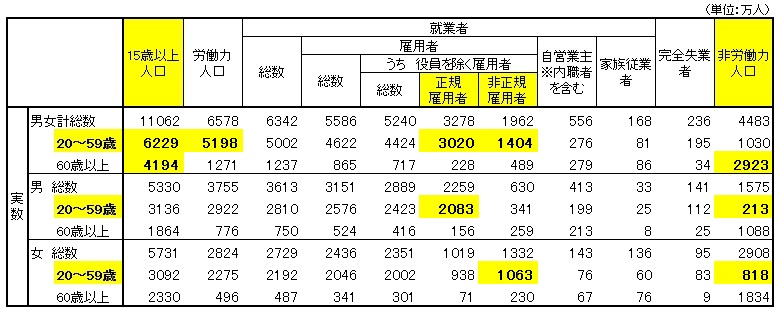

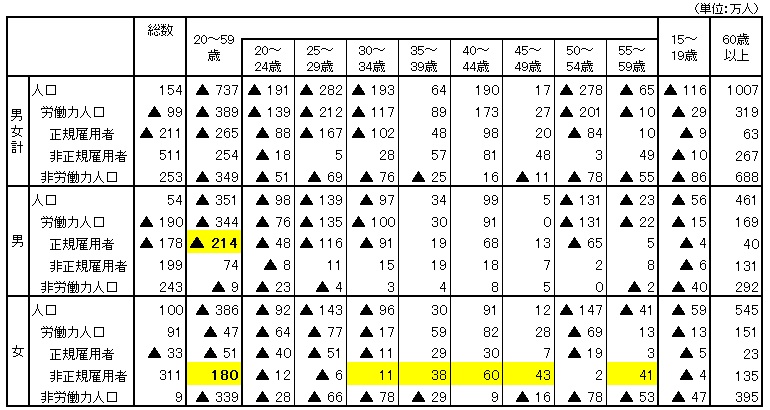

表3は、2014年平均の就業状態別の15歳以上人口を年齢階級別に示したもので、

- 20〜59歳では、83.4%(6229万人中5198万人)が労働力人口で、うち58.1%が正規雇用者。また、正規雇用者のうち、男性が2083万人と69.0%を占める

- 60歳以上では、15歳以上人口に占める非労働力人口の割合が69.7%と高く、労働力人口に占める正規雇用者の割合は17.9%と、20〜59歳より40.2ポイント低い

ことが分かります。

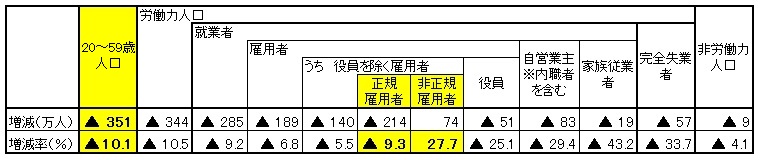

また、表4は、労働力人口等について、2014年平均から2002年平均を引いた値を示したもので、20〜59歳をみると、女性は非労働力人口の減少により、労働力人口の減少が人口の減少よりも大幅に緩和された一方、男性は、非労働力人口の増減幅が小さく、労働力人口が、人口の減少幅(351万人減)と同程度(344万人)減少しています。

※ 人口は、概念上、労働力人口(就業者及び完全失業者)と非労働力人口(就業しておらず、求職活動もしていない者)の計に一致します。仮に人口が減少しても、非労働力人口から労働力人口へ人口が移動すれば、労働力人口の減少は緩和されます。こうした緩和効果は、非労働力人口が多い女性に見込まれ、非労働力人口が少ない男性については女性ほど見込まれません。

さらに、20〜59歳の男性の労働力人口に関して、表5において、2002年平均に対する2014年平均の増減率をみると、

- 正規雇用者の減少率は9.3%と人口の減少率(10.1%)に近い減少率となっており、

- 非正規雇用者(341万人)は正規雇用者(2083万人)に比べ実数が小さい(表3)ものの、増加率は27.7%と高いこと

などが特徴となっています。

※ 労働力人口のその他の構成要素については、以下の特徴があります。

- 自営業主については、雇用者に比べ中高年齢層の比重が高く、高齢化により減少率が高くなっています。

- 完全失業者については、企業のリストラが進むなど雇用環境が厳しく、完全失業率が5%台で推移した2002年に比べ、2014年は失業率が3%台後半で推移するなど雇用環境が改善したことなどにより、人口減少率よりも高い減少率となったとみられます。

表5 20〜59歳の男性における労働力人口の増減率等(2002年平均に対する2014年平均の増減及び増減率)

以上より、20〜59歳の男性を中心に生じた正規雇用者の減少は、

- 非労働力人口が少ないため人口減少が労働力人口の減少に直結しやすく、

- かつ、労働力人口に占める正規雇用者の割合が高い20〜59歳の男性において、少子高齢化などによる人口構造の変化により、20〜59歳の労働力人口が減少したこと

が要因として生じたと考えられます。

なお、ここでは人口との関係に注目しましたが、正規雇用者の増減は、経済情勢の変化などからも影響される点については、留意が必要と考えます。

非正規雇用者の増加理由

非正規雇用の増加は、

などが要因 |

2003年以降、非正規雇用者数は60歳以上で一貫して増加しましたが、これは、

- 「団塊の世代」が、2007年以降、60歳以上に到達するなど人口構造の変化が生じたこと(図17)

- 2000年代初頭からの年金支給開始年齢引上げに伴う退職年齢の引上げ等により、非正規雇用者の割合が高い60歳以上の年齢層で働く必要が増大したこと

などが要因としてあげられます。

一方、20〜59歳については女性を中心に非正規雇用が増加しましたが、これは、

- 20〜59歳の非正規雇用者の約8割が女性であること(表3)

- 労働市場への女性の参加が増加(非労働力人口から労働力人口へ人口が移動)したこと(表4)

- 女性の非労働力人口は、35〜44歳を中心に、非正規雇用を希望する者が多いこと(図13)

などが要因と考えられます。

<利用上の注意>

本稿で紹介した結果のうち、2001年以前の数値は各年2月の「労働力調査特別調査結果」、2002年以降の数値は総務省統計局「労働力調査詳細集計」の年平均値であり、両者の比較には注意を要する。