ここから本文です。

統計Today No.87

国勢調査と住民登録

総務省統計局統計調査部長 會田 雅人

来年平成27(2015)年は、第20回目の国勢調査が実施されます。国勢調査は外国籍の方も含め日本に居住する人々全員を対象として行われる、行政上最も重要な統計調査です。

この国勢調査(国際的には「人口センサス」)は、各国とも国連のガイドラインに沿って行っています。各国はそれぞれ行政上の便益のため何らかの住民登録制度を有していますが、ほとんどの国、特に我が国のように人口の多い国では、実際の調査を行っています。

なぜ調査を行うのか、ここでは、国勢調査と住民登録の差について考えてみることにします。

国勢調査の役割、位置付けについて

まず、国勢調査の特徴を見てみます。国勢調査は、統計法の定めに基づいて実施される行政上最も重要な統計調査です。その主な理由は、

- 一国の人口社会の地域ごとの現状が明らかとなり、過去や他地域との比較により国や地域の様々な政策運営の基礎資料となること。

- 国勢調査により得られる結果に基づいて、世帯に係る他の公的統計の標本設計が初めて適切にでき、少ない標本で効率的な調査が行えるようになること、にあります。

このように重要な国勢調査(人口センサス)の実施は、国連も原則をガイドラインで示しており、日本の国勢調査も、これに沿って、5年ごとに10月1日現在で、全国を約100万の調査区に分け、全ての調査区で統一的に調査を実施しています。ここでは、「住民登録を行っている地」でなく、実情を把握するため、「現在住んでいる居住地」をベースに調査を行います。

国勢調査と住民登録に関して

国勢調査を実施する際に、「住民登録である住民基本台帳では代用できないのか?」という素朴な質問を受けることがあります。住民基本台帳は、市町村への届出を基に、各市町村が個々に管理する、登録ベースのものです。国勢調査は、登録ベースでなく、実際の居住地において調査を行います。その違いは大きく言って次の2点です。

(1) 住民基本台帳ネットワークで使えるのは4つの情報、情報が大きく不足

各市町村が個々に管理する住民基本台帳の情報を全国レベルで共通に利用できる「住民基本台帳ネットワーク」において使える情報は、個人の「氏名」、「性別」、「年齢」、「住所」の4つの情報のみです。したがって、ここには世帯主との続柄、就業状況などは含まれておらず、世帯単位の統計、就業に関する統計などは作成できません。

国勢調査は、個人の基本的事項だけでなく、世帯構成(世帯主との続き柄)や、就業の状況、産業、職業、通勤通学地などの事項についても調べています。これによって、初めて、国・地方公共団体における行政施策のための基礎統計データを提供することができます。

(2) 国勢調査人口と住民基本台帳登録数には大きな差があります

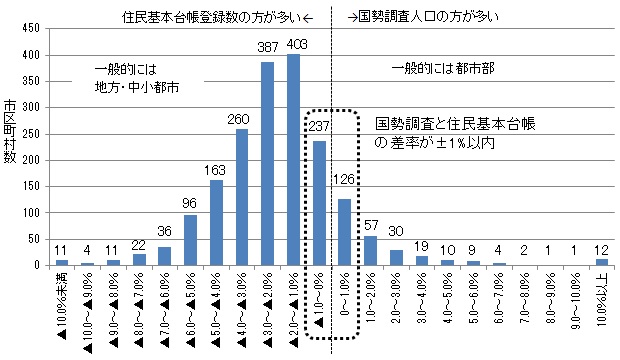

全国約1800の市町村について、国勢調査人口と住民基本台帳登録数の差の分布をグラフ化してみると、次のようになります。(図1)

図1 国勢調査人口・住民基本台帳登録数の差(割合)別市区町村数

これを見ると、全体として、住民基本台帳登録数が国勢調査人口を上回る市町村が多く、グラフは、差が0である中央より、若干左に寄っています。これには次の理由が考えられます。すなわち、【1】日本人が住民登録を残したまま他の地域や海外に出て居住している事例が数多くあること、【2】特に若年層で、広い範囲の地方都市から、少数の特定の都市に、大学進学や就職などで住民票を移さず移動しているケースがあることです。

これを、特定の年齢層、例えば20〜24歳と80歳以上で見てみます。(図2、図3)

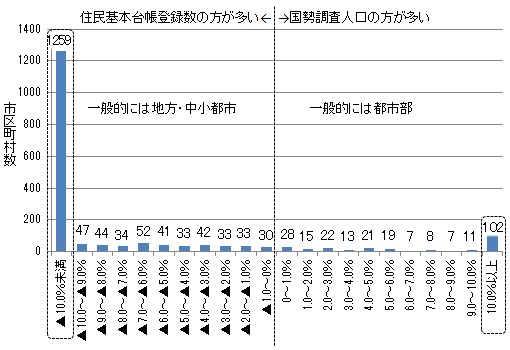

図2 国勢調査人口・住民基本台帳登録数の差(割合)別市区町村数(20〜24歳)

若年の20〜24歳では、住民基本台帳登録数の方が国勢調査人口より10%以上多い市町村が1259もあります。これは、地方都市等で若者が住民票を残して大都会の都市に出ているケースが多くあるからだと考えられます。逆に国勢調査人口が住民基本台帳人口より10%以上多い市町村数は102となっています。これらは大学など高等教育機関が集中している都市部で、様々な事情で住民票を移さず大学付近のアパートなどに居住しているケースが多いと考えられます。

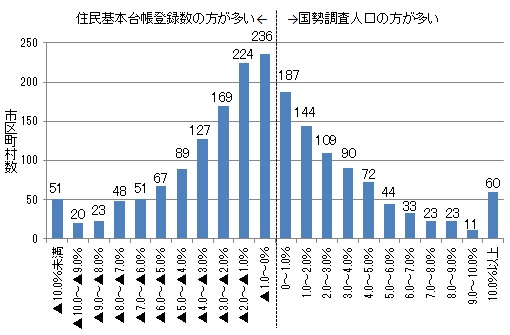

図3 国勢調査人口・住民基本台帳登録数の差(割合)別市区町村数(80歳以上)

また、80歳以上の年代で見ると、住民基本台帳登録数が多い、国勢調査人口が多い、両方のパターンが混在しています。高齢になり、住民票を残したまま、他の自治体の高齢者施設に入るなど、施設の多寡が影響していると考えられます。

市町村など小地域の単位で見ると、住民基本台帳登録数と国勢調査人口で以上のような大きな差が見られます。行政施策は実際の居住者の状態に即して考える必要があり、国勢調査が必要なのです。

また、公的統計で効率的な標本設計を行うためにも、母集団である人口分布を正しく捉える必要があります。

行政記録情報により人口センサスを行っている国

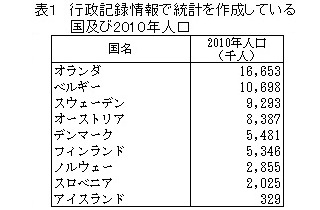

2010年ラウンド人口・住宅センサス(2005年〜2014年までに世界で行われるセンサス)では、多くの国では調査を行っていますが、調査を実施せず、行政記録情報のみで統計を作成している国が9か国あります。(表1)これらの国々は次のような特徴があります。

(1) 人口が少ない国、徴兵制に関連する国

これらの国々は基本的に人口の少ない国です。また、オーストリア、デンマーク、フィンランド、ノルウェーなど多くの国では徴兵制が敷かれています。また、オランダは1996年に、ベルギーは1994年に、スウェーデンは2010年にそれぞれ徴兵制が廃止されましたが、それまでは徴兵制が存在しました。徴兵制があった又はある国々においては基本的には若年層の把握はしっかりしていると考えられます。また、オーストリアは永世中立国でもあります。住民登録は常住地と合うよう、比較的しっかり捉えられています。

なお、オランダでは、人口センサス結果を使って人口登録をチェック、更新してきたことに対して、プライバシー侵害との意識が高まり、1971年の人口センサスで大きな反対運動が起こり、1981年以降調査ベースのセンサスが実施できなくなりました。

(2) 北欧諸国

表1の9か国には北欧諸国が含まれていますが、16世紀辺りから、出生登録やチャリティーなど給付を行う関係などから教会が人口登録などを行ってきた、と言われています。北欧は人口数百万と小規模で、各種給付が整備され、人口移動がレジスターにすぐに反映され、乖離が小さい、とも言われています。北欧諸国では1970年頃までには既に中央人口レジスターが整備されています。

(3) 行政記録のデータベース化、リンケージが進んだ国

また、これらの国々では、国勢調査での調査項目について、各省庁の様々な行政記録情報自体のデータベース化が進んでおり、それらが個人識別番号、建物(住宅)識別番号、事業所番号等でリンクでき、また、それらの情報を官庁統計作成のために、統計局などの統計作成部局が自由に使うことができる、という国民の了解、法整備がされています。

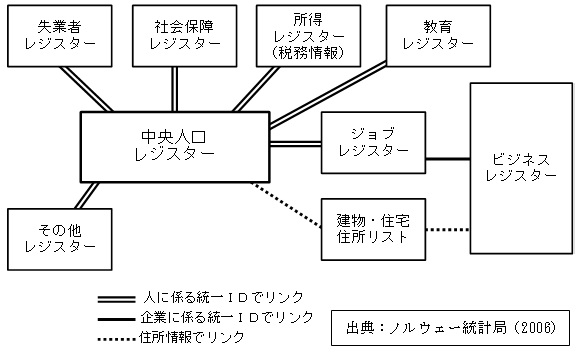

図4 ノルウェー国勢調査で使用されるデータソース

例えば、ノルウェーでは、2010年人口センサスからレジスターベースのセンサスに移行しましたが、その事例を見てみると、図4では簡単な模式図になっていますが、実際には約30の主要な行政記録情報のレジスターを使い、その他にもいくつかの小さなレジスターも使ってセンサスの統計を作成しているとのことです。

このような国では、行政記録情報がデータベースとして整備され、きちんと更新され、さらに、各種の行政記録情報が、個人識別番号、事業所番号、住宅番号などで関連づけられ、各種データベースのリンケージにより、統計を作成できる環境にあります。また、統計局など統計作成部門がこれらのデータベースを使って統計を作成できる法的枠組みが整えられています。

日本でも、将来的に、登録ベースの人口と居住地ベースの人口に乖離がなくなり、また、マイナンバー制が導入され、その習熟がなって様々な行政記録情報がリンクできるような状況になれば、いずれ、それを統計作成に利用できることが制度化され、行政記録情報を活用した国勢調査が可能となると思われます。統計局では、今後とも海外事例の収集、研究を進めていきます。

最後に、平成27年国勢調査の実施に向けて−ビッグ・チャレンジ−

来年10月の第20回目の国勢調査では、近年におけるICTの進歩、PCやスマホの普及などを背景に、また、回答する方法の選択肢を拡大し記入者の利便性を向上させるため、オンライン回答を全国的に可能にします。また、世帯調査では初めて、スマホからの回答もできるようになります。

さらに、オンライン回答を推進するため、世帯に最初、調査のお願いやID番号とパスワードを配布し、オンライン回答をお願いし、一定期間後にオンラインでの回答がない方に紙の調査票を配布する、「オンライン先行方式」を導入します。これらにより、オンライン回答世帯が1000万世帯を超えると想定しており、世界的に見ても最大規模のオンライン調査となることから、「ビッグ・チャレンジ」と位置付けて、平成27年国勢調査の実施準備を進めています。

行政においてデータに基づく政策策定(Evidence-Based Policy Making)は非常に重要です。国勢調査は、国のみならず各市町村に対しても各種施策の基本となるデータを提供します。国勢調査において正確な統計を作成できるよう、皆様の回答を是非お願いいたします。

(平成26年12月5日)