ここから本文です。

統計Today No.86

家計収支の動向を的確に把握するために

〜家計調査の結果を関連統計と比較する際のポイント〜

総務省統計局統計調査部消費統計課調査官 佐藤 朋彦

(共同執筆者)

同課審査発表係 廣田 恵美

概要2014(平成26)年4月に消費税率が引き上げられて以降、消費とそれを支える所得の動きを示す統計が注目されており、特に家計調査の結果が取り上げられることが多い。この家計調査の結果を商業動態統計調査の「小売業販売額」及び毎月勤労統計調査の「現金給与総額」と比較する際には、以下の点に注意を払う必要がある。

|

はじめに

2014(平成26)年4月に、消費税率5%から8%へ引き上げられました。これに伴い、家計調査の結果でも引上げ前の3月には駆け込み購入、引上げ後の4月以降はその反動による買い控えが見られるなど、家計消費の動きに大きな変動が表れています。

しかし、4月以降の家計消費の動きに対して、家計調査の結果は他の販売側の統計に比べて弱く、また、その要因として家計調査の勤労者世帯の実収入が毎月勤労統計調査の結果に比べて低く、下方バイアスがある可能性が指摘されています。

そこで、家計調査の結果を指摘されている関連統計と比較する際のポイントについて、整理してみることにしましょう。

販売側統計との比較のポイント

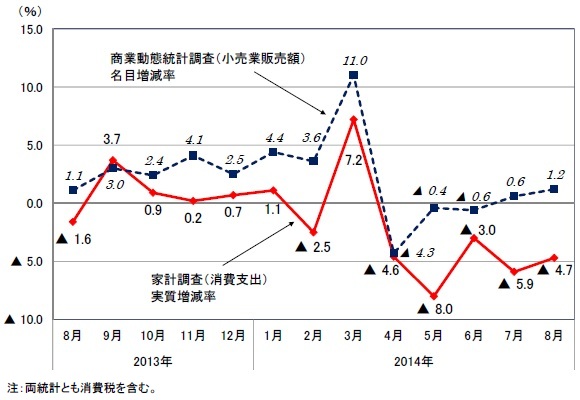

(1) 実質と名目の違い 〜小売業販売額の前年同月比は名目値〜

家計調査の二人以上の世帯における消費支出(以下「家計の消費支出」という。)の前年同月比については、名目と実質の2つの増減率を公表しています。このうち、報道などでは物価変動を除いた実質増減率が通常、使われています。一方、商業動態統計調査(経済産業省所管)の小売業販売額(以下「小売販売額」という。)の前年同月比は、名目値のみが公表されており、この両統計の結果を単純に比較すると、4月以降、その差が大きくなっています。これは、消費税率の引上げ分を含む消費者物価※1の上昇幅が3月は2.0%でしたが、4月は4.1%に拡大したことによるものです。(図1−1)

※1 持家の帰属家賃を除く総合

図1−1 家計調査結果と商業動態統計調査結果の比較(その1)

(対前年同月増減率)

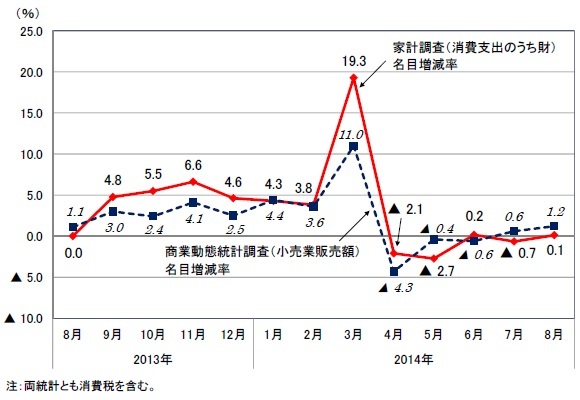

(2) 調査対象の違い 〜小売販売額は家計調査の「財」へ支出と比較するのが適切〜

家計の消費支出には、贈与金や仕送り金といった移転支出が含まれています。これらの中には高額の支出が含まれることがあり、1世帯当たり1か月間の平均支出金額を大きく動かす場合があります。また、これらの移転支出を除いた消費支出には、耐久財や非耐久財(消耗品)などの「財」への支出だけでなく、「サービス」への支出が含まれています。

一方、小売販売額※2には、家計の消費支出に含まれている住居(家賃など)、教養娯楽、教育、保健医療といったサービス関係の費目はほとんど含まれていません。

そこで、家計の消費支出のうち「財」への支出(名目)と小売販売額の動きを比較してみると、両統計の動きがかなり近づいており、世帯の「財」への支出は、直近の8月は1年前に比べて名目0.1%増とプラスになっています。(図1−2)

※2 2013年の小売業販売額は138兆8970億円。なお、国民経済計算における2013暦年の「持ち家の帰属家賃を除く家計最終消費支出」は、238兆9477億円(2014年4-6月期2次速報値)

図1−2 家計調査結果と商業動態統計調査結果の比較(その2)

(対前年同月増減率)

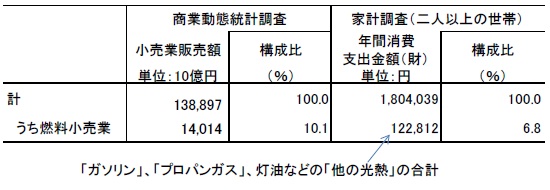

(3) 内訳構成の比較 〜小売販売額には事業向け販売も含まれる〜

さらに、同様の「財」であっても、両統計の内訳構成には違いがあります。例えば、小売販売額のうち「燃料小売業」の販売額割合は約10%です。一方、世帯の消費支出のうち「燃料小売業」が販売している品目に該当する「ガソリン」、「プロパンガス」、灯油などの「他の光熱」の合計金額の割合は約7%で、両統計の内訳構成比に違いがあります。(表1)

これは、例えば「燃料小売業」であるガソリンスタンドでは、世帯の自家用車だけでなく、事業所のトラックなどに対してもガソリンや軽油を販売していることによるものと考えられます。

表1 小売販売額と消費支出金額(財)の内訳構成の比較<2013年>

賃金統計との比較のポイント

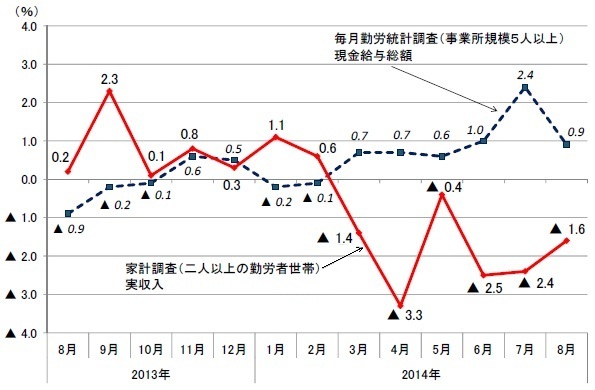

(1) 集計単位の違い 〜家計調査は1世帯当たり、毎月勤労統計調査は労働者1人当たり〜

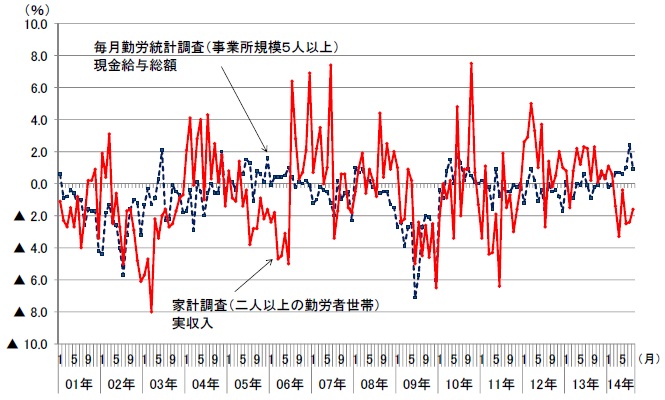

家計調査の二人以上の勤労者世帯における「実収入」と毎月勤労統計調査(厚生労働省所管)の事業所規模5人以上における「現金給与総額」の名目増減率を単純に比較すると、今年の3月以降、両統計の動きが異なっています。(図2−1)

図2−1 家計調査結果と毎月勤労統計調査結果の比較(その1)

(対前年同月名目増減率)

しかし、両統計における概念や集計単位は異なっています。

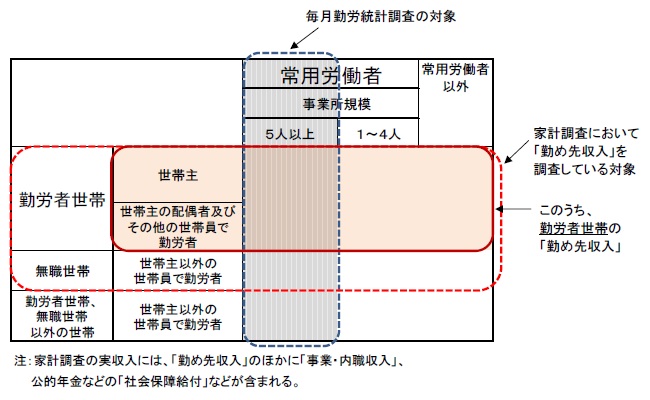

家計調査では、世帯の収入に関する事項について、二人以上の勤労者世帯及び無職世帯を対象に「実収入」を調査し、毎月公表しています。この実収入は、世帯主の配偶者や子供を含む全ての世帯員収入を合算した1世帯当たりの平均収入を表すものであり、勤め先収入のほか、事業・内職収入、公的年金給付等も含まれる広い概念の指標です。

一方、毎月勤労統計調査は、常用労働者※3を5人以上雇用する事業所の賃金、労働時間及び雇用の変動を把握することを目的としています。この調査では、各事業所の賃金の総支払額及び労働者数を調べ、その結果から労働者1人当たりの平均賃金を集計し、毎月公表しています。

このように家計調査の「1世帯当たりの実収入」と毎月勤労統計調査の「労働者1人当たりの賃金」では概念が異なっています。したがって、両統計の長期時系列結果を比較して見ると、今回だけでなく、過去においても動きが異なっており、単純に比較することは適切でないことが分かります。(図2−2)

なお、家計調査では実際に記帳されてくる家計簿を基に集計していますので、例えば、月末支給の世帯主の給料などが曜日等の関係で翌月初めに家計簿に記載される場合があると月次の動きが大きく出ます。

※3 常用労働者の定義は、(1)期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者、(2)日々又は1か月以内の期間を定めて雇われている者のうち調査期間の前2か月にそれぞれ18日以上雇い入れられた者のいずれかに該当する者。これにより、短期のアルバイトの場合などは常用労働者には含まれない。

図2−2 家計調査結果と毎月勤労統計調査結果の比較(その2)

(対前年同月名目増減率)

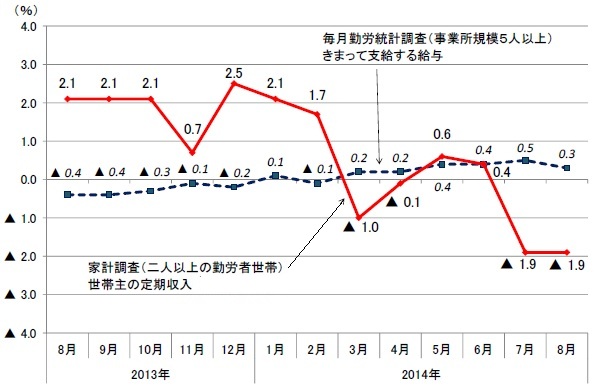

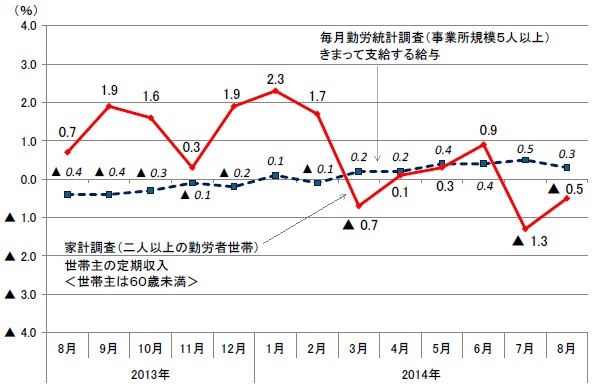

二人以上の勤労者世帯の実収入の内訳を見ると、その約8割は「世帯主の勤め先収入」(給料)となっています。「世帯主の勤め先収入」には「定期収入」のほか、「臨時収入」と「賞与」が含まれていますが、このうち「定期収入」をそれに対応する毎月勤労統計調査の「きまって支給する給与」と比較してみると、2014年3月以降、前年同月に比べて低くなる傾向は見られますが、5月、6月は前年同月比がプラスとなっています。(図2−3)

図2−3 家計調査結果と毎月勤労統計調査結果の比較(その3)

(対前年同月名目増減率)

(2) 調査対象のカバレッジの違い 〜勤労者世帯の世帯主は雇用者全体の4割弱〜

二人以上の世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)のうち雇用されている者※4の割合は、労働力調査の2013年平均では1930万人と、役員を除く雇用者全体(5210万人)の37%となっています。

一方、毎月勤労統計調査も全ての雇用者が対象ではなく、常時5人以上を雇用する事業所の役員を含む常用労働者※5が調査対象であり、2013年平均では4613万人※6と、役員を含む雇用者全体(5553万人※7)の83.1%です。(参考1)

※4 家計調査における勤労者(雇用者)には、企業や法人の役員を含まない。企業や法人の役員は、勤労者以外のうち法人経営者に分類されている。

※5 事業主又は法人の代表者は除かれるが、これらの者以外の役員は含まれている。

※6 事業所側から労働者数を調べた場合、同一の者が複数の事業所で働いていると、それぞれで調査、カウントされる場合があるので、世帯側から調査した結果と単純に比較する際は注意を要する。

※7 労働力調査による2013年平均の雇用者数(役員を含む)

参考1 家計調査と毎月勤労統計調査のカバレッジの違い

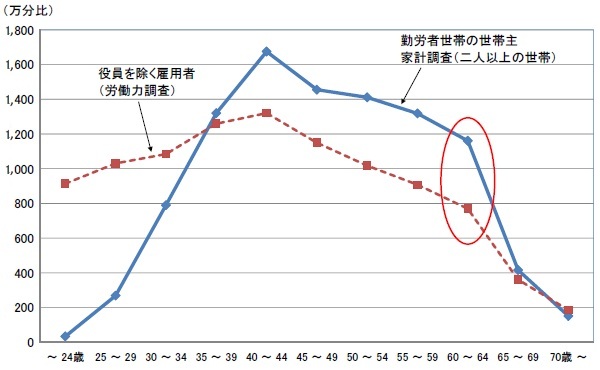

(3) 年齢階級分布の違い 〜高齢化する勤労者世帯の世帯主〜

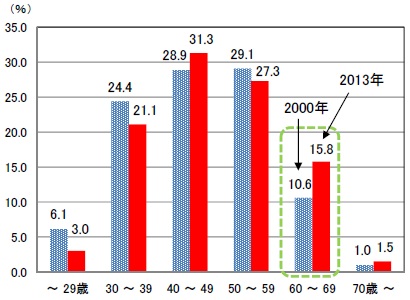

勤労者世帯における世帯主の年齢階級別分布を雇用者全体と比較してみると、勤労者世帯における世帯主は、晩婚化などの影響もあり若年層の分布が低く、中高齢層の分布が高くなっています。(図2−4)

図2−4 勤労者世帯の世帯主と雇用者全体の年齢階級別分布の比較(1万分比)

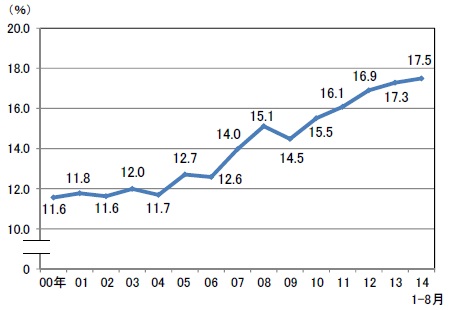

高齢者雇用は、2006(平成18)年4月の改正高年齢者雇用安定法で、事業主に(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止のうち、いずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講ずる義務を課している※8ため、勤労者世帯全体に占める世帯主が60歳以上の世帯割合は、2006年以降上昇する傾向にあり、家計調査の世帯主についても直近の2014年1月〜8月期の平均では17.5%となっています。特に60歳代は、2000年は10.6%でしたが、2013年は15.8%と5.2ポイント上昇しています。(図2−5、図2−6)

※8 高年齢者雇用確保措置の義務年齢は、公的年金(定額部分)の支給開始年齢のスケジュールに合わせて引き上げられている。

図2−5 世帯主が60歳以上の世帯割合

(二人以上の勤労者世帯)

図2−6 世帯主の年齢階級別世帯分布割合の変化

(二人以上の勤労者世帯)

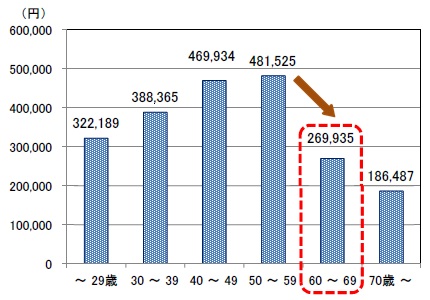

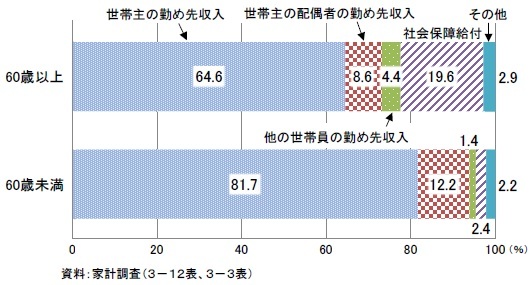

次に、二人以上の勤労者世帯の「世帯主の勤め先収入」を年齢階級別に見ると、再雇用となる者が多くなる60歳代は2013年の1か月平均では27万円と50歳代(48万円)の6割未満となっています。したがって、世帯主が60歳以上の世帯割合が上昇すると、各年齢層の世帯主の勤め先収入に変化がなくても、勤労者世帯全体の世帯主の勤め先収入の平均値は減少することとなります。(図2−7)

図2−7 世帯主の年齢階級別世帯主の勤め先収入

(二人以上の勤労者世帯)<2013年1か月平均>

繰り返しになりますが、二人以上の勤労者世帯における「世帯主の勤め先収入」は、実収入全体の約8割を占めており、世帯主の高齢層の分布が上昇していることを踏まえると、二人以上の勤労者世帯の「実収入」及びその内訳である「世帯主の勤め先収入」等の時系列変化を見る際には、高齢化の影響に注意が必要です。それと同時に、「世帯主が60歳未満の勤労者世帯」※9の動きも見ておくことが重要です。

ちなみに2014年8月分結果の「世帯主の勤め先収入」について見ると、対前年同月名目増減率は勤労者世帯全体では0.9%減でしたが、世帯主が60歳未満の世帯では0.4%増となっています。

また、世帯主が60歳未満の二人以上の勤労者世帯について、「世帯主の勤め先収入」のうち「定期収入」の動きを毎月勤労統計調査の「きまって支給する給与」と比較してみると、図2−3に示した増減率に比べて2014年3月以降、対前年同月名目増減率が減少となっている月の減少幅は縮小しており、4月から6月までの3か月間は名目ではプラスとなっています。(図2−8)

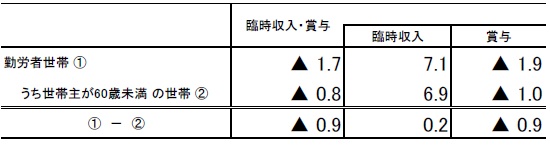

さらに、直近(2014年5月〜8月)の世帯主の勤め先収入のうち「臨時収入・賞与」について、勤労者世帯全体と60歳未満の世帯の前年同期比を比べてみると、勤労者世帯全体では1.7%減であるのに対して、60歳未満の世帯は0.8%減と、60歳未満の方が減少幅は0.9ポイント小さくなっています。(表2)

※9 世帯主が60歳未満の勤労者世帯の結果は、月次、年次とも家計調査結果の3−3表に掲載

図2−8 家計調査結果と毎月勤労統計調査結果の比較(その4)

(対前年同月名目増減率)

表2 2014年夏季の世帯主の臨時収入・賞与の対前年同期名目増減率(%)

(二人以上の世帯、5月〜8月)

まとめ

これまで示してきた点をまとめると、家計調査の結果を関連統計と比較する際には以下の3点に注意する必要があります。

- 調査対象の範囲を確認し、できる限り同じ土俵で比較すること

商業動態統計調査の小売販売額の対象は、家計の消費支出が対象とする財・サービスなどの一部です。したがって、家計調査の結果と比較するのは厳密には困難ですが、比較するのであれば、家計の消費支出のうち「財」への支出の動きを名目増減率で比べることが適切です。 - 調査の概念と集計単位の違いを確認しておくこと

家計調査の実収入と毎月勤労統計調査の現金給与総額は、捉えている範囲や概念が異なります。また、集計結果の単位も家計調査は「1世帯当たり」、毎月勤労統計調査は「常用労働者1人当たり」と違っていますので、単純に比較することは適切ではありません。 - 人口の少子高齢化による構造変化の影響を把握

勤労者世帯の世帯主というと「働き盛りの人」と思いがちです。過去はそうでしたが、人口の少子高齢化が進み、2006年以降、定年の引上げ(延長)や継続雇用(再雇用)制度の導入が行われ、さらに公的年金の支給開始年齢が引き上げられたことから、60歳以降の世帯主の割合が急速に上昇していますので、この影響を的確に把握して統計を見ていく必要があります。(参考2)

なお、二人以上の世帯の内訳を見ると、勤労者世帯の割合は2013年平均では50.3%と、10年前の2003年(56.6%)に比べて6.3%ポイント低下しています。一方、無職世帯の割合は23.4%から31.9%に8.5%ポイント上昇していますので、今後は勤労者世帯だけでなく、無職世帯の家計収支の動きにも注視していくことが必要です。

参考2 世帯主の年齢が60歳未満と60歳以上の実収入の内訳<2013年平均>

(平成26年10月28日)