ここから本文です。

統計Today No.81

みんなの家計簿で、消費の未来を描きます。

〜9月から「平成26年全国消費実態調査」を実施します。

総務省統計局統計調査部消費統計課長 永島 勝利

総務省統計局では、今年の9月から11月までの3か月間、5年に1回の「全国消費実態調査」を実施します。

この調査から分かること

この調査は、家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、家計資産を総合的に調査するものですが、まず、本調査から、どのようなことが分かるのかについて、過去の調査結果に基づいて、身近な例を幾つか挙げて御紹介します。

<ライフステージによる支出の違い>

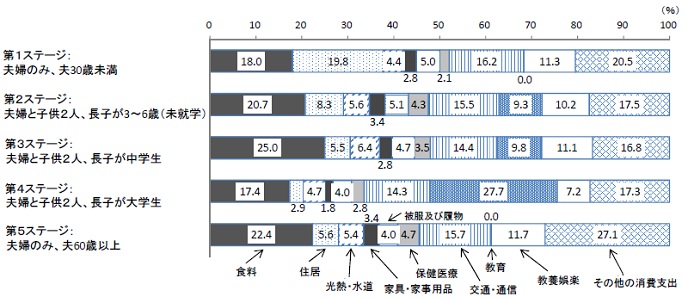

世帯の消費行動は、結婚、出産、子供の進学や独立、会社の定年などのライフイベントに大きく左右され、人生の段階(ライフステージ)ごとに大きく変わります。下図は、二人以上の世帯のうちの勤労者世帯(いわゆるサラリーマン世帯のこと)について、ライフステージを大きく5段階に分けて消費支出の費目別構成比を見たものです。

第1ステージ:結婚直後(夫婦のみ、夫30歳未満)

第2ステージ:第2子の出産後(夫婦と子供2人、長子が3〜6歳)

第3ステージ:子供が義務教育の時期(夫婦と子供2人、長子が中学生)

第4ステージ:子供の大学進学時(夫婦と子供2人、長子が大学生)

第5ステージ:子供の独立、夫の会社定年後(夫婦のみ、夫60歳以上)

* このライフステージの定義は、時系列比較等の都合から、筆者が一部、アレンジしていますので、既存の公表資料等と異なる部分があります。

最新の平成21年調査結果から作成した図1からは、様々な傾向を読み取ることができます。特に顕著なのは、「教育」への支出です。第1と第5ステージでは、夫婦のみなので、当然、「教育」への支出はほとんどありませんし、長子の大学進学により、第3ステージで9.8%にすぎなかった「教育」への支出の割合が第4ステージでは、27.7%に跳ね上がります。また、定年を迎えた後の第5ステージでは、自由になる時間が増えることから、交際費などを含む「その他の消費支出」の割合が27.1%と非常に高くなりますし、「保健医療」への支出割合も、他のステージより高くなります。さらに、「食料」への支出割合は、食べ盛りの子供がいる第3ステージで最も高くなり、消費支出全体の4分の1を占めています。

なお、「住居」への支出割合が一番高いのが第1ステージである点を意外に感じる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは、住宅の購入や住宅ローンの支払は、財産の購入や借金の返済という性格のものですので、消費には該当しないことが影響しています。つまり、「住居」への支出の大半は、家賃になりますので、家を借りている世帯の割合が高い、第1ステージで顕著に割合が高くなるわけです。

図1 ライフステージ別消費支出の費目構成比(平成21年、勤労者世帯)

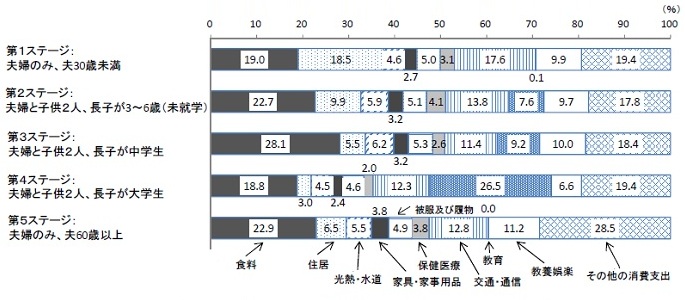

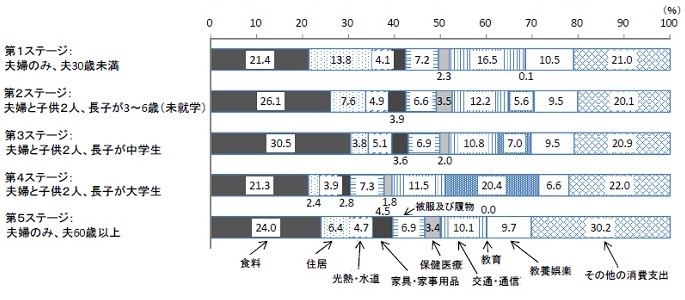

以上のような傾向は昔から見られるもので、平成元年や11年の調査結果(図2、図3)でも同様の傾向を見ることができます。ただし、定性的には同じような傾向があるのですが、定量的な部分では大きく変化している部分もあります。例えば、「教育」への支出割合は第4ステージで最大となりますが、その数値は年を追うごとに高くなってきており、元年には、20.4%だったものが、11年では26.5%、21年では27.7%に達しています。逆に、「食料」への支出割合(いわゆるエンゲル係数のこと)は、減少を続けており、どのステージも同様ですが、最も割合が高い第3ステージで見ると、元年の30.5%が21年には25.0%に低下しています。

このような定量的な変化は、少子高齢化が進行する中で、支出の重点も変化してきていることを示しています。

図2 ライフステージ別消費支出の費目構成比(平成11年、勤労者世帯)

図3 ライフステージ別消費支出の費目構成比(平成元年、勤労者世帯)

<都道府県による特徴>

家計の消費、所得、資産などの状況は、世帯属性だけでなく、都道府県別などの地理的な要因にも左右されます。以下、幾つかの事例を具体的に御紹介します。

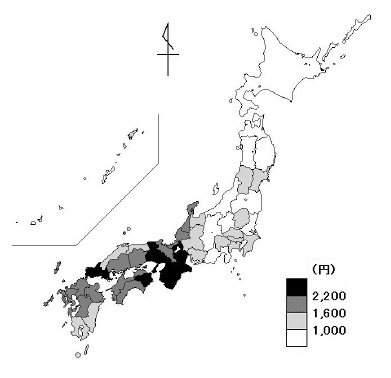

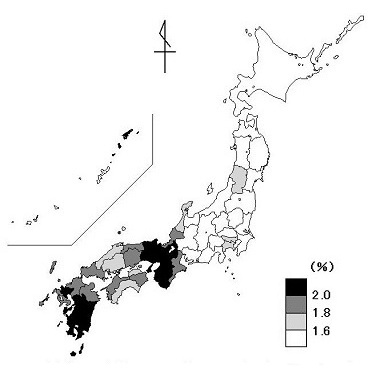

消費(支出)の面では、食文化の違いによる影響が顕著に見えてきます。例えば、近畿を中心とした西日本で牛肉の消費が多く、豚肉の消費が多い東日本とは対照的だとよく言われます。また、単価で見ると、牛肉の方が豚肉よりも高いため、肉の種類の嗜(し)好にとどまらず、最終的には、生鮮肉への支出が消費支出全体に占める割合でも近畿などが高い傾向を示すことになります(図4、図5)。つまり、牛肉を好む地域には、「肉好き」の傾向が現れるわけです。

図4 牛肉の1世帯当たり1か月平均の支出額 図5 生鮮肉への支出が消費支出全体に占める割合

(平成21年、勤労者世帯) (平成21年、勤労者世帯)

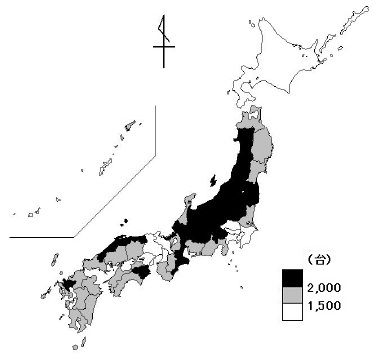

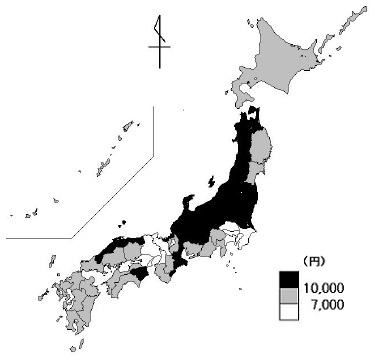

次に、資産などの面を見てみます。自動車の所有台数を見ると、公共交通機関が発達している東京都や大阪府の近隣の府県で所有台数が少ないことが見て取れます(図6)。この傾向は、自動車の維持費についても同様ですので、資産面だけでなく、支出面にも影響してきます。例えば、ガソリンの消費額には自動車とほぼ同様の地域的な特徴が現れています(図7)。

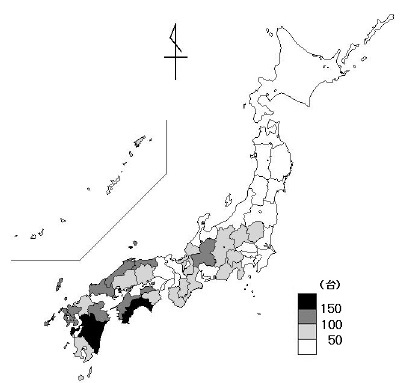

また、図8は太陽熱温水器の普及状況を示しますが、これを見ると、四国や九州などの温暖な気候の地域で普及が進んでいることが伺われます。

図6 自動車の1000世帯当たり所有台数 図7 ガソリンの1世帯当たり1か月平均の支出額

(平成21年、勤労者世帯) (平成21年、勤労者世帯)

図8 太陽熱温水器の1000世帯当たり所有台数

(平成21年、勤労者世帯)

このように、本調査の結果からは、世帯の消費・所得・資産に関して様々なことが分かります。そのため、生活保護基準や年金給付水準の検討、高齢者対策といった国の政策の基礎資料として利用されるだけでなく、地方公共団体の福祉行政、消費者行政など地域社会のためにも利用されています。

つまり、本調査は、国民の皆様の身近で、お役に立っている調査なのです。

今回調査での主な改善点

今回の調査では、より利用しやすく、回答のしやすい調査とする観点から、調査事項や調査方法に関して、以下のような改善を図っています。

まず、調査事項の面では、近年多様化している世帯の消費行動や少子高齢化による社会・経済状況の変化を踏まえ、育児・介護の状況と所得・消費の関係を把握するため、世帯員ごとに育児休業の取得状況や介護の状況を新たに調査します。また、自然災害による被災と資産・消費の関係を把握するため、最近5年間で自然災害による被害を受けたかどうか(罹(り)災証明書の取得の有無)などについても新たに調査します。これにより、時代の要請にマッチした統計データが提供できるようになります。

次に、調査方法の面では、インターネットによる回答が可能な地域を全国(全調査単位区)に拡大します(前回調査では、一部の市区のみで実施)。これにより、調査票に記入していただく世帯の方の利便性が向上するとともに、調査員による審査の負担軽減などが可能となります。

おわりに

上述したように、家計の消費、所得、資産などの状況は、ライフステージなどの世帯属性や都道府県などの地理的要因によって大きく異なります。全国一律の一つの数字(平均値)だけでは、その正確な実態を捉えることはできません。こうした要因を考慮した構造的な分析を通じて、家計の実態や今後の動向を把握していくことが必要になります。

家計の消費、所得、資産などに関して、このような構造分析に必要な統計データが世帯から得られるのは、全国消費実態調査において他にはありません。そうした意味で、全国消費実態調査は、今後の我が国の行く末を考える上で欠かすことのできない重要なものと言うことができます。

調査員などの調査関係者は、調査した内容などを他に漏らすことは法律によって固く禁じられておりますので、調査対象となった世帯の皆様におかれましては、安心して調査への御回答をよろしくお願いいたします。

(平成26年7月18日)