ここから本文です。

統計Today No.45

120回目の刊行を迎えた「日本統計年鑑」

総務省統計研修所長 川崎 茂

本年11月刊行の「日本統計年鑑」は、その前身の「統計年鑑」の創刊から数えて120回目の刊行となりました。「日本統計年鑑」は、我が国の姿を表す最も基本的な統計を取りまとめた、国を代表する総合統計書として多くの方々に利用されています。この機会に、統計年鑑の歴史を紹介します。

(『日本統計年鑑』の利用の仕方に関心のある方は、こちらをクリックしてください。)

我が国最初の総合統計書「統計年鑑」の誕生

「日本統計年鑑」の前身である「統計年鑑」は、明治15年(1882年)、明治政府の中央統計機関であった太政官統計院により創刊されました。それに至るまでには、先駆けとなる統計書が何回か編纂(へんさん)されました。

まず、明治4年(1871年)には、外務卿(がいむきょう)岩倉具視を特命全権大使とする、いわゆる「岩倉米欧視察団」が派遣されることとなったことから、その際に日本を紹介するための資料集として「日本国勢要覧」が太政官記録編集局により編纂されました。この資料集は、必ずしも統計だけを集めたものではなく、皇室、国土面積、歳出入、輸出入、府藩県、度量衡、貨幣、神社など様々な日本紹介の情報を集めた携帯用の冊子でした。この編纂を通じて総合統計書の編纂の重要性が認識され、同年12月に総務省統計局の前身組織である太政官正院政表課が置かれることになりました。

総合統計書の編纂の中心となったのは、太政官正院の大主記であった杉亨二でした。杉亨二は、欧米諸国で国を代表する総合統計書として発行されている「イゝヤブック(Yearbook)」に倣って、日本でも同様のものを発行する必要があると考え、その編纂を進めました。明治5年(1872年)には「辛未政表」、明治7年(1874年)には「壬申政表」が発行され、そして明治8年(1875年)からは「日本政表」と題して明治13年(1880年)まで毎年発行されました。

(注)初期の統計書の書名と発行年は、記録によっては若干異なる場合があります。

「統計年鑑」の創刊と大隈重信、犬養毅、尾崎行雄

「統計年鑑」の創刊の前年の明治14年(1881年)5月には、政府の統計組織の改編により、従前から統計を担当していた太政官会計部統計課が廃止され、新たに大隈重信を院長として統計院が設置されました。統計院では、杉亨二の考えを受けて「統計年鑑」創刊の準備が進められました。同年7月には、後に首相となった犬養毅と、「憲政の神様」とも呼ばれる尾崎行雄が「権少書記官」として統計院に任用されました。

あいにく、同年10月には、「明治十四年の政変」により大隈重信、犬養毅、尾崎行雄はいずれも下野し、彼らが「統計年鑑」の創刊に直接携わることはありませんでしたが、「統計年鑑」の創刊には、このような歴史上の著名な政治家の関わりがありました。

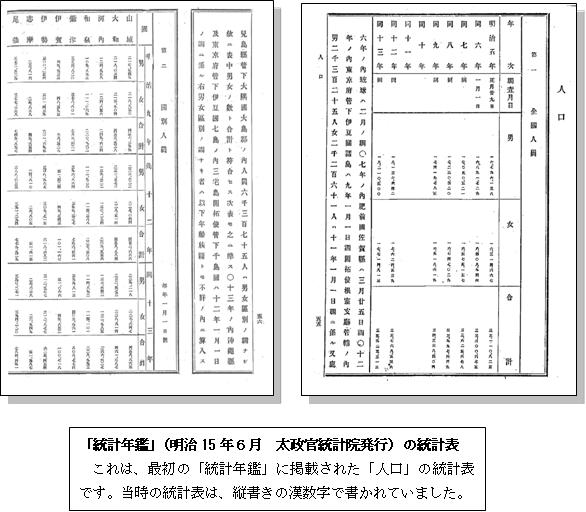

こうして明治15年(1882年)6月、統計院幹事であった安川繁成の編纂により「統計年鑑」が刊行されました。「統計年鑑」は次の21分野(279表)で構成され、本文678ページの大部なものでした。

1 土地 2 人口 3 農業 4 山林

5 漁業及び製塩 6 鉱山 7 工業 8 通運

9 銀行及び金融 10 外国貿易 11 衛生 12 社寺

13 教育 14 警察 15 監獄 16 司法

17 陸軍 18 海軍 19 財政 20 政事

21 北海道

この「統計年鑑」では、我が国の明治5年から13年までの毎年の全国人口と、明治9年、12年、13年の国別の人口(内務省戸籍局調べ)が初めて掲載されました。

戦時中は機密資料とされた統計年鑑

「統計年鑑」は、その後毎年刊行され、明治19年(1886年)には国名と発行回数を冠して「日本帝国第五統計年鑑」と題名が改められました。昭和15年(1940年)には統計年鑑は刊行されず、その翌年の昭和16年(1941年)に「第五十九回大日本帝国統計年鑑」が刊行されました。この回の統計年鑑は、戦時下では取扱注意の機密情報とされ、これが「大日本帝国統計年鑑」の最後となりました。

今日、誰もが自由に統計を利用できる環境にある私たちにとっては、戦時下では統計が機密情報として扱われたということは想像しにくいことだと思います。

戦時中から終戦直後にかけてしばらくの間は、統計年鑑の刊行は行われませんでしたが、昭和24年(1949年)には「第1回日本統計年鑑」として刊行が再開されました。その後もほぼ毎年刊行され、本年の刊行をもって、「日本統計年鑑」としては第61回、明治の創刊から数えて第120回を迎えました。

「日本統計年鑑」を使うには − 図書館でも、インターネットでも

以上のように長い歴史を有する「日本統計年鑑」は、今日、我が国の便利な統計情報源として広く活用されています。「日本統計年鑑」は、印刷物として刊行しています。全国の公立図書館に配布しており、どなたでも閲覧することができます。また、「日本統計年鑑」に掲載している全ての情報はインターネットで提供しており、現在では、これを通じて利用される方のほうが圧倒的に多くなっています。

ワンストップによる統計データ利用

政府内では、総務省統計局を始めとして様々な統計が公表されており、「日本統計年鑑」では、その中から、我が国の姿を表す最も基本的な27分野・743表の統計表を掲載しています。日本の社会や経済に関する統計を手軽に入手したい場合には、「日本統計年鑑」のサイトを探せば、基本的な統計データであればほぼワンストップで見付け出すことができます。また、統計データは、当然ながら表計算ソフトのファイル形式でダウンロードすることができますので、利用者自身で手軽に加工することができます。

分野ごとの統計情報源に関する解説も掲載

統計を利用し解釈する場合には、単に数字を見るだけではなく、統計の定義や作成方法など情報源の特徴について正しく理解することが必要です。「日本統計年鑑」では、各章の最初に、その章で取り扱っている分野の統計に関する簡単な解説・解題を提供しています。これによって、各分野にどのような統計情報源が存在するのかを知ることができます。もし、総務省統計研修所の「日本統計年鑑」のサイトに掲載されている統計データだけでは不十分な場合には、この解説を手掛かりにして、各府省のより詳しいサイトに飛べば、データを効率的に探すことができます。

過去の長期統計系列を探すには

「日本統計年鑑」の統計表では、できるだけ、短期の変動と中期的な傾向との両方を読み取ることができるよう、直近数年間の統計系列とともに5年間隔の数値も掲載するよう努めています。しかし、過去の長期系列まで収録するのは限界があります。もし、より古い時期の統計系列も利用したい場合には、同じ総務省統計研修所のサイトに「日本の長期統計系列」を掲載していますので、それも併せて御利用ください。統計データの項目によっては、明治時代にまで遡るかなり長期の系列まで提供しており、研究やレポート作成などに活用していただけると思います。

おわりに

総務省統計研修所では、1世紀を超える長い歴史を有する「日本統計年鑑」を、今後とも多くの利用者に活用していただけるよう、その内容の改善に努めてまいります。利用者の皆様には、引き続き「日本統計年鑑」を御活用いただくとともに、御意見、御要望などがありましたら、私どもにお寄せいただきたいと思います。

(平成23年12月14日)