ここから本文です。

統計Today No.19

新しい職業分類

−日本標準職業分類の統計基準としての設定(平成21年12月)に当たって−

総務省統計局統計調査部調査企画課首席精度管理情報官(併任 分類担当) 村田 宏

職業分類というものは、歴史が古く、昭和5年の国勢調査から統計に用いられています。そして時代の変遷とともに改定されて今日に至っています。

昭和の初めごろは、「女工哀史ああ野麦峠」で有名な、当時の主力輸出産業であった生糸工業で活躍した「繰糸工」・「織布工」や「農耕・養蚕作業者」が多く、「おけ職、たる職」が5万7千人、「行商人、呼売人、露天商人」が31万9千人、「和がさ・ちょうちん・うちわ職」が4万1千人など今ではほとんど見られなくなった職業に従事する人がかなりの数に上っていることが分かります。また、高度経済成長期の昭和45年ごろには、重厚長大産業の「金属工作機械工」、「金属溶接工」が目立っていました。(日本の長期統計系列 第19章 19-11- a 職業(小分類),男女別15歳以上就業者数(昭和5年〜45年)(エクセル:260KB))

日本標準職業分類とは

国勢調査の調査事項(PDF:1,801KB)に「本人の仕事の内容」というものがあります。この欄に記入された仕事の内容により、各人の職業が決まります。そのときに使われるのが職業分類です。統計数字を職業別に表示する場合の標準的な分類として、昭和35年3月に設定されたものが日本標準職業分類(総務省)![]() です。最新は、平成21年12月に統計基準として設定されました。

です。最新は、平成21年12月に統計基準として設定されました。

この職業分類は、現在では小分類で約330の職業に分かれています。国勢調査で使われる職業分類も、日本標準職業分類に基づき決められています。(標準分類が設定される以前は国勢調査独自の分類を決めていました。)

職業の変化

職業の内容も時代とともに変化しています。最近では、情報処理関連の仕事、福祉・介護関連の仕事、製造ラインの制御・監視を行う仕事などが、まだ就業者数はそれほど多くはありませんが、増加しています。この度、時代に則した職業分類にするため、平成21年12月21日、日本標準職業分類を統計法に定める統計基準として設定することが公示![]() されました。今回の公示は、法令に基づく統計基準として職業に関する分類を初めて設定したものですが、その内容は、昭和35年3月に定めて以来、順次改定を重ねてきた日本標準職業分類の内容を基礎としたものであり、通算すると今回で5回目の改定に相当します。

されました。今回の公示は、法令に基づく統計基準として職業に関する分類を初めて設定したものですが、その内容は、昭和35年3月に定めて以来、順次改定を重ねてきた日本標準職業分類の内容を基礎としたものであり、通算すると今回で5回目の改定に相当します。

今回改定の視点

今回の改定に当たっては、次の点に配慮しています。

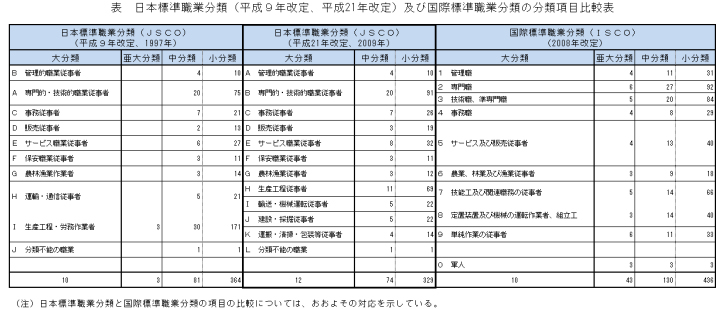

国際標準職業分類(ISCO)(注1)との整合性に配慮した項目設定と配列

各国は国際標準職業分類に基づいて、標準職業分類を作成しています。国際標準職業分類は2008年に最新の改定を行ったことから、日本でもこれを日本標準職業分類に反映するために改定を行いました。

人が従事する産業(注2)でなく、仕事の内容に着目

従来は、一部の職業について勤め先の事業の内容(産業)に基づいて決められていた面がありました。今回の改定では、個人個人の仕事の内容に、より則した分類に近づけるための変更を行いました。

高度化、専門化を深めている現状への対応

新たな職種への対応

近年職業の高度化、専門化が進み、例えば、システムコンサルタントや通信ネットワーク技術者のような情報処理・通信技術者、証券アナリストや金融商品開発者のような金融・保険専門職業などが出てきて、これまでの分類ではとらえきれていません。そこで、それらに対応した分類項目を新たに設定しています。

(注1)ILOで定められている職業分類

International Standard Classification of Occupations

(注2)職業分類とは別に、事業所において行われる経済活動を分類するものとして 日本標準産業分類

(平成19年11月改定)というものがあります。

(平成19年11月改定)というものがあります。

(画像をクリックすると拡大表示します。)

本年10月1日に、 平成22年国勢調査を実施します。社会・経済の高度化・情報化や、機械化・オフィスオートメーションといった技術革新などに伴い、我が国の人口の職業構造は多様化、専門化してきていますが、国勢調査から得られる職業別人口の資料は、雇用を始め、職業開発、学校教育など、各種の施策や計画を立てるためになくてはならないものです。

産業や職業を正確に分類し精度の高い調査結果を公表するには、国勢調査における調査事項の「勤め先・業主などの名称及び事業の内容」や「本人の仕事の内容」欄にできるだけ詳しく記入していただくことが重要です。調査票への記入の際はよろしくお願いいたします。

(平成22年2月1日)