ここから本文です。

4 世帯の状況

世帯の確定数は49,566,305世帯で,平成12年に比べ5.3%の増加

- 平成17年国勢調査による10月1日現在の我が国の世帯の確定数は,49,566,305世帯で,前回の12年調査に比べ2,503,562世帯,5.3%増加している。

- 一般世帯数は49,062,530世帯で,平成12年に比べ2,280,147世帯,4.9%増加している。また,施設等の世帯数は100,299世帯で,平成12年に比べ1,329世帯,1.3%減少している。

(注) 一般世帯とは,「施設等の世帯」以外の世帯をいう。「施設等の世帯」とは,学校の寮・寄宿舎の学生・生徒,病院・療養所などの入院者,社会施設の入所者,自衛隊の営舎内・艦船内の居住者,矯正施設の入所者などから成る世帯をいう。

1人世帯,2人世帯が大幅に増加し,1世帯当たり人員は2.55人に減少

- 平成12年〜17年の一般世帯数の増加率を世帯人員別にみると,1人世帯が12.0%増,2人世帯が10.9%増,3人世帯が4.4%増と,世帯人員が3人以下の世帯で増加しているのに対し,4人以上の世帯では減少している。また,一般世帯数の世帯人員別割合をみると,1人世帯,2人世帯が増加しているのに対し,3人以上の世帯では減少している。なお,一般世帯の1世帯当たり人員は2.55人で,平成12年の2.67人から減少している。(図7)

- 一般世帯数は,平成12年に比べすべての都道府県で増加しており,その増加率は沖縄県が10.7%と最も高く,秋田県が0.7%と最も低くなっている。

- 1世帯当たり人員は,山形県が3.09人と最も多く,東京都が2.13人と最も少なくなっており,平成12年に比べすべての都道府県で減少している。

「夫婦のみの世帯」は増加,「夫婦と子供から成る世帯」は減少

- 一般世帯を家族類型別にみると,核家族世帯が28,393,707世帯(一般世帯数の57.9%)で,平成12年に比べ3.9%増加している。このうち「夫婦のみの世帯」は9,636,533世帯(同19.6%),「夫婦と子供から成る世帯」は14,645,655世帯(同29.9%)となっており,平成12年に比べ「夫婦のみの世帯」は9.1%増加,「夫婦と子供から成る世帯」は1.8%減少している。(図8)

- 一般世帯のうち一人暮らし世帯(単独世帯)は14,457,083世帯(同29.5%)で,平成12年に比べ12.0%増加している。

- 核家族世帯の割合が最も高いのは奈良県の64.9%,次いで埼玉県が64.4%,兵庫県が62.7%となっている。一方,最も低いのは山形県の46.8%,次いで東京都が51.0%,島根県が51.3%となっている。

「一人暮らし高齢者」は386万世帯で平成12年に比べ27.5%の増加,高齢夫婦世帯は449万世帯で22.6%の増加

注)「一人暮らし高齢者」とは,65歳以上の一人暮らしをいう。高齢夫婦世帯とは,夫65歳以上,妻60歳以上の夫婦のみの世帯をいう。

- 65歳以上親族(高齢親族)のいる一般世帯は17,204,473世帯で,一般世帯数の35.1%を占めており,平成12年に比べ2,159,865世帯,14.4%増加している。このうち,核家族世帯は8,414,948世帯(高齢親族のいる一般世帯数の48.9%)で23.8%増加している。

また,「一人暮らし高齢者」(高齢単身世帯)は,3,864,778世帯(同22.5%)で27.5%増と大幅に増加しており,65歳以上人口に占める割合は15.1%と平成12年(13.8%)に比べ上昇している - 高齢親族のいる一般世帯では核家族化の進行と,「一人暮らし高齢者」の増加が顕著となっている。(図9,図10)

- 「一人暮らし高齢者」を男女別にみると,男性が1,051,207人,女性が2,813,571人で,女性が男性の2.7倍となっている。また,「一人暮らし高齢者」が65歳以上人口に占める割合は,男性が9.7%,女性が19.0%となっており,高齢男性の約10人に1人,高齢女性の約5人に1人が一人暮らしとなっている。

- 高齢夫婦世帯は4,487,042世帯で,高齢親族のいる一般世帯数の26.1%を占めており,平成12年に比べ825,771世帯,22.6%増加している。(図10)

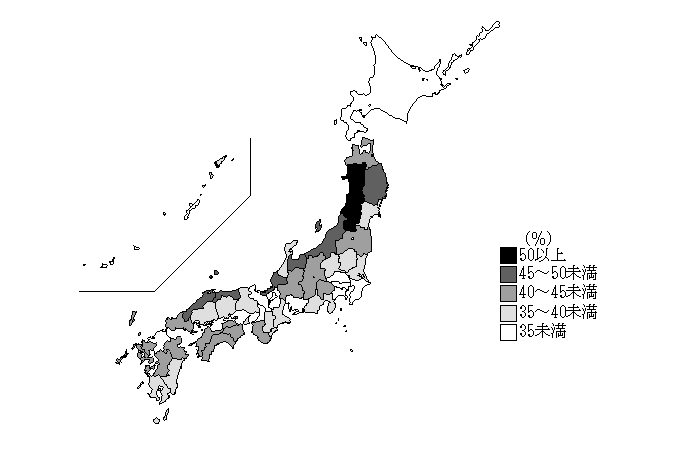

- 高齢親族のいる一般世帯の割合が最も高いのは山形県の51.7%,次いで秋田県が51.2%,島根県が49.6%となっており,日本海側の各県で高くなっている。一方,最も低いのは東京都の28.0%,次いで神奈川県が28.4%,沖縄県が29.8%となっている。(図11)

- 65歳以上人口に占める「一人暮らし高齢者」の割合が最も高いのは鹿児島県の22.2%,次いで東京都が21.7%,大阪府が20.9%となっている。一方,最も低いのは山形県の8.1%,次いで新潟県が9.2%,福井県が9.7%となっている。

- 高齢親族のいる一般世帯数に占める高齢夫婦世帯の割合が最も高いのは北海道の33.3%,次いで鹿児島県が33.2%,宮崎県が30.9%となっている。一方,最も低いのは山形県の16.6%,次いで新潟県が19.4%,福島県が19.5%となっている。

図11 一般世帯に占める高齢親族のいる一般世帯の割合(平成17年)

← 3 配偶関係