グラフ作成の基本

統計データを理解するのにグラフは大変有効な手段ですが、誤ったグラフを作成してしまうことで、そのグラフから受ける印象が実態とずれてしまう場合があるため、グラフを作成するには様々な注意が必要です。

グラフ作成の注意点

1.統計データを正しく読み取る

グラフを作成するには、前提として統計データを正しく読み取る必要があります。また、グラフの特徴を理解し、使い方に慣れることも大切です。

2.主題を明らかにする

グラフ化する目的や、グラフで何を表現するかをはっきりさせましょう。また、一つのグラフでたくさんの事柄を示そうとするとかえって分かりにくくなることがあります。グラフ一つにつき主題は一つに絞りましょう。

3.的確なグラフを選択する。

グラフにはそれぞれ特徴があり、統計データの種類や分析の目的によって使い分ける必要があります。データの特性を考えて、表現しようとすることが的確に伝わるグラフを選択しましょう。

4.デザインを工夫する

グラフは、縦横の比率を変えたり、波形で省略したり、デザインを変えることで、見る人に与える印象が変わってきます。誤った印象を与えない、適切なデザインを考えましょう。

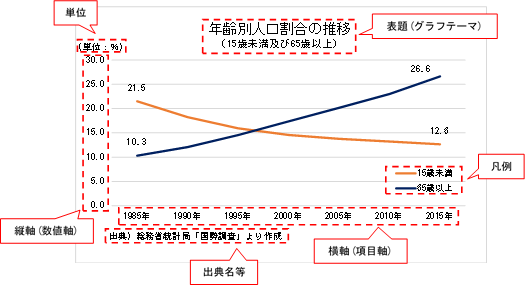

また、色使い、目盛、単位、説明文字などの表現も工夫し、理解しやすいグラフを作成しましょう。

5.補足事項の記載

グラフは表示するデータの単位や定義を明確にしないと、見る人に正確な情報が伝わりません。数値の単位を記載し、曖昧な定義や注意事項がある場合は必ず補足説明を付けましょう。

また、どういったデータを元にしているのか分かるよう、出典元の資料名等も記載しましょう。

グラフの種類

初級編・上級編で説明した各グラフについて、それぞれの特性やそのグラフで表すのが望ましいデータの種類等を紹介します。

◎…そのグラフで表すのにとても望ましい ○…そのグラフで表すのに望ましい

| グラフ名 | 特性等 | 時系列 | 横断面 | 平均 | 散らばり | 割合 | 相関 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 絵グラフ | 同形の絵を並べ、調査結果が伝わり易くなるようにしている。 量の大小を比較するときに使う。 |

||||||

| 棒グラフ | 棒の長短で数量の大小を比較する。 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ||

| 折れ線グラフ | 時間経過を沿って数量の変化や傾向を示す。 | ◎ | |||||

| 円グラフ 帯グラフ |

全体に対する各項目の構成比を示す際に使う。 | 〇 | 〇 | ◎ | |||

| ヒストグラム | 量的な構成、値のばらつきなどを示す。 値の分布をつかむときに使う。 |

〇 | ◎ | ◎ | |||

| 箱ひげ図 | 値のばらつきを示す。 複数のデータのばらつきをつかむときに使う。 |

◎ | |||||

| パレート図 | 全体に対する各項目の構成比の集中度合いを示す。 | 〇 | ◎ | 〇 | |||

| ローレンツ曲線 | 集中の度合いを示す。所得格差を見るときなどに使用される。 | 〇 | 〇 | ||||

| レーダーチャート | いくつかの変量をまとめて比較する。 全体の傾向をつかむときに使う。 |

◎ | |||||

| 散布図 | 2つの変量の相関関係を示す。 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||

| バブルチャート | 2つの変量の相関関係に加えて円の面積で3つ目の変量を表す。 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||

| 統計地図 | 地図を模様や色(濃淡)で塗り分けたり、地図上にグラフを重ねたりすることで、地域別の数量などを示す。 地域別の比較をするときに使う。 |

◎ |