1. 調査の企画や設計

「調査の企画」とは、どのような目的で調査を行うのか、また、そのためにはどのような事柄をどのような方法で調べたらよいのかなどを、十分に考えて決めていくことです。

また、「調査の設計」とは、具体的にどのような質問をしてどのように答えてもらうのかを、いろいろな場合にあてはめて考え、質問とその答えを書くための用紙(調査票)を作ることです。

(1)「調査の企画」では、どのようなことを考え、準備するのでしょうか?

① 何のために調べるのか(調査目的)

まず、統計調査を行う前に考えることで一番大切なことは、何のために、何について調べ、どのような結果(データ)が欲しいのかということを、はっきりさせておくことです。

例えば、ある町に病院を建てるために、その町に住む人の数を年齢別や男女別に知りたいという目的があれば、その町に住む人全員に対して、何歳なのか、また、男性なのか女性なのかなどを調べなければ正しい結果はわかりません。そうすると、その町の人全員に質問しなければなりませんし、質問する事柄は「年齢」や「性別」などが必要だということがわかってきます。

さらに、病院を建てるという目的について考えてみると、病気になったりケガをする人はだいたいどのくらいいるのだろうか?とか、病院を建ててもよその病院に行かずに町の病院を使ってくれるだろうか?というように、いろいろと調べてみたいことがでてきます。また、それらをどうやって調べるのか。全員の家を訪ねて聞いて回るのか、質問とその答えを書く用紙を用意して配って書いてもらうようにし、後でその用紙を集めて整理するのか、など、いろいろと考えなくてはならないこともわかってきます。

このように、最初に、「何のために、何について調べ、どのような結果(データ)が欲しいのか」という「調査目的」をはっきりさせておくことが大切です。

② どのようなことを調べるのか(調査事項)

どのような事柄について調べたらよいのかは、「調査目的」がはっきりわかれば、自然に決まってきますが、一つ一つの事柄を、調査目的に沿って必要な調査事項かどうか考えていきます。

③ 誰を相手にして調べるのか(調査対象)

調査目的や調査事項とも関わりがありますが、調査を行う場合には、誰を相手にして調べるのか(調査対象)ということも十分考えなくてはなりません。また、一人ひとりについて調べるのか、家族(世帯)のまとまりで調べるのかということも十分考えておく必要があります。

④ いつ調べるのか(調査時期)

調査時期については、2つ考える必要があります。

一つめは、実際に調査を行う時期をいつにするのかということです。 冬に調査をする場合、北海道や東北地方などは雪が積もっているので、 統計調査員が調査をする場合は交通の便が悪くなることを考えなくてはいけません。 また、3月や4月は、学校の卒業や入学があるなど、人の生活拠点が大移動する時期なので、 そのようなことを頭においておく必要があります。

二つめは、調査に答える事項がいつの時点のことか(調査時点)ということです。 家族構成を質問されている場合、たまたま、赤ちゃんが生まれたときだったりすると、 生まれる前の家族の人数を答えてよいのか、それとも赤ちゃんが生まれた後の人数を答えればよいのか困ってしまいます。 ○年×月△日現在(時点)でどうだったかというように、調査時点がいつなのかを考える必要があります。

⑤ どうやって調べるのか(調査方法)

調査の方法にもいくつかの方法があります。

たとえば、統計調査員が調査対象を訪ねて調査票に記入してもらったり聞き取ったりするのか(調査員調査)、 調査対象に調査票を送って答えてもらうのか(郵送調査)など、 調査の仕方を考える必要があります。

また、「全数調査」と「標本(サンプル)調査」のどちらにするのかということも決めます。

全数調査・標本調査についてはこちらを参照。(全数調査・標本調査)

(参考)標本サイズをいくつにすればよいか?

ここでは、標本調査を実施するに際して、標本サイズをいくつにすればよいかについて、意識調査(「・・・・・について賛成の人が〇%」といったもの)を想定して、最も簡便なケースについて紹介します。(設定する条件等によっては複雑な計算が必要となります。)。

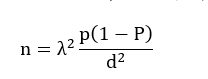

まず、標本サイズをいくつにすればよいかを求める式は、

n:標本サイズ、d:標本誤差、λ:信頼水準によって定まる値、p:当該比率 を使います。

上の式のnは右辺の各要素とどのような関係にあるのでしょうか。

λ(ラムダ)を上げるとnは増えます。一方、dを小さくするとnが増えます。

λ(ラムダ)は、推計結果の信頼水準によって定まる値で、

λ=1.65のときは、信頼水準が90%

λ=1.96のときは、信頼水準が95%

λ=2.58のときは、信頼水準が99%

となります。推計結果の信頼水準を上げるには、λを上げる必要があります。

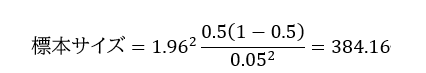

多くのケースでは、λ=1.96、信頼水準95%をとります。

pは、「・・・・・・について賛成の人が〇%」の「〇%」であり、通常、pはp×(1-p)が最大になる値(0.5×0.5= 0.25、つまりpが50%のとき)をとります。

dの標本誤差は、例として5%を想定します。この場合の「標本誤差」は、絶対誤差で、誤差5%とは、アンケート結果が50%の場合50土5%、すなわち45~55%の間に真の値がある確率が95%であるということです。

これらの数値を上の式に入れてみると、

調査結果の標本誤差を5%以内におさめようとすれば、384個の標本が必要ということになります。

ただし、回収率を、6~7割程度と想定すると、上で求めた標本サイズを1.5倍して、 384個×1.5=576個 という標本サイズが一つの目安になります。

(ただし、未回収による誤差は非標本誤差なので、標本理論は成り立ちません。上記の標本サイズは、未回収標本の分布が母集団のそれと同一であったと仮定した場合の目安であり、通常は、未回収標本の分布には大きな偏りが見られます。)

【参考文献】

統計実務基礎知識、公益財団法人 統計情報研究開発センター

⑥ その他

さて、「調査の企画」では、これら以外にも考えなくてはならないことがたくさんあります。

例えば、調査のためには調査票を作るための印刷代や調査に行く人が電車やバスに乗るための運賃が必要ですから、 お金がどのくらい使えるか(予算)が調査を行うための条件になります。 あまり予算がない場合には、いろいろとお金がかからない工夫をします。

また、調査結果をどのように集計してまとめて、どういう形で発表するか考えておく必要がありますし、 思ったように調査を行うことができるかどうか、実際に試してみること(試験調査)もあります。 試験調査の結果、上手くいかないことがあったら、どうして上手くいかないのかよく考え、 調査方法を変えてみたり調査票を作り直したりすることもあります。

しっかりと調査を行い正しい結果を得るためには、「調査の企画」でいろいろな場合を考えておく必要があります。

(2)「調査の設計」では、どのようなことを考え、準備するのでしょうか?

① 調査票の設計

「調査の企画」で調査事項や調査対象、調査単位などが決まると、実際に質問する内容とその答えを書く欄が印刷されている「調査票」という様式の設計をします。

調査票は、単に質問事項が並べて書かれているだけでなく、調査対象となる人たちが答えやすいように質問の順番を考えたり、あらかじめ用意されているいくつかの答えの中からから選べるようにしたり、質問で使われる言葉は誰でもわかるやさしい言葉を使うようにするなど、いろいろな工夫をしながら設計します。

一度設計した調査票は、実際の調査でちゃんと使えるものかどうか、実際に試してみること(試験調査)もあり、あまり上手くいかない場合はまた作り直すこともあります。

実際の調査票をみてみよう!(「令和2年国勢調査」調査票のサンプル)(PDF:4,466KB)

② 調査書類の作成

調査票の設計ができたら、調査票以外に実際の調査で必要となる様々な書類も作成します。

調査対象となる人たちが実際に調査票の質問に答える時の手助けとなる「調査票の記入のしかた」や、 調査をする人たち(統計調査員)が調査票を配ったり統計調査に関する問い合わせに答える時のマニュアルとなる 「調査の手引」など、一つの統計調査のために様々な書類が作られます

「調査の設計」では、調査をする人も調査を受ける人もお互いが困らないようにし、 スムーズに調査が進められるよう、いろいろな人の意見を聞いて設計を進める必要があります。