5.結論と新たな課題

結論の作成

分析を行ったら結果をまとめて、発表をしましょう。

報告書のまとめ方

分析結果の発表の方法は様々ですが、ここでは社会問題などの分析結果を報告する際の基本的な形式についてみてい きましょう。

報告書、リサーチペーパー

報告すべき内容や結果等を記載した資料です。 一般的に標題、目次・概要、研究の目的、(仮説、先行研究の紹介、)研究方法、分析内容、結論、今後の課題、参考資料、(謝辞)などで構成されています。発表する場、発表の目的、報告書の大きさなどを考慮して、最もよい構成を選びましょう。また、発表する場によっては、構成等が決められていることもあります。

プレゼンテーション資料

絵や図などを使い、報告の内容を要約した資料です。実際に報告をする際にプレゼンテーション用の資料があれば、それに沿って説明することで、聞いている人により分かりやすい報告ができます。

要約(アブストラクト)

発表の概要を一枚の紙に集約して、事前に発表会の広報として配布したり、発表当日に掲示板に貼って、来訪者に発表の概要を知ってもらうための資料です。

文章

数字自体は何も語りませんが、効果的かつ明確にメッセージを伝えることができます。それがうまくいくかどうかは、書き手が文章で数字に隠された背景をいかにうまく伝えられるかどうかに左右されます。

分かりやすい言葉で書く

文章を見る人にとって最も分かりやすい言葉を使用しましょう。難しい言葉や用語を使う場合は、注釈などを付けましょう。

伝えたい内容は可能な限り1つの段落に1つ

一つの段落に主となる文が複数あると、報告の焦点が分かりにくくなってしまいます。伝えたい内容が複数ある場合は、段落に分けて書くと良いでしょう。

短い文、短い段落を心掛ける

文章を短くすることで、内容が明確になります。ただし、正確に記載しなければならない場合は、文章を省略することなく記載するなど、目的に沿った文章作成を心掛けましょう。

細かい数値は丸める

文章中に数値を記載する際は、特に重要でない細かい位の数値は四捨五入等を行って、分かりやすく記載しましょう。

例1)×人口が1,345,238人から2,598,983人に増加した。

○約130万人から約260万人に増加した。

例2)×割合は0.12156%と0.06012%であった。

○割合は0.12%と0.06%であった。

完成したら他の人に内容をチェックしてもらいましょう

他の人に見てもらうことで、自分では気付かなかった文章の間違いや、他の人に伝わらない表現が分かることがあります。

統計表、グラフ

統計表は詳細な事実を明確にし、グラフ化することで読む人に効果的に訴えることができます。出典元や単位など、統計を読む上で必要な情報を必ず記載し、的確なグラフの選択や、統計表の整理を行いましょう。

主な統計表やグラフ以外は別表にしましょう

分析の主要な内容ではないものの、報告内容を補定する統計表やグラフは参考資料や別表として、報告の後ろなどに付けましょう。

小数点以下の数字は必要以上に記載しない

多くの場合、小数第1位でそろえるのが適当でしょう。1以下の数値ばかりの場合は、最大となる位の2つ下まででそろえると見やすい表になります。

統計表の数字は右そろえに統一しましょう

右にそろえることで、桁の違いが分かりやすくなり、より見やすい表になります。

読む人が全体像をイメージしやすいよう、全体像を示しましょう

論点となるポイントが全体の内の一部分となる場合、まず、全体像を示すことで、読み手が数字の背景などをイメージしやすくなります。

グラフの縦軸は0を基準に作成しましょう

0を基準にすることで、誤解を防止することができます。グラフの変化を見やすいように見せなければならない場合は、グラフに波線などを入れましょう。

グラフの見え方に注意して、誤った印象を与えないように注意しましょう

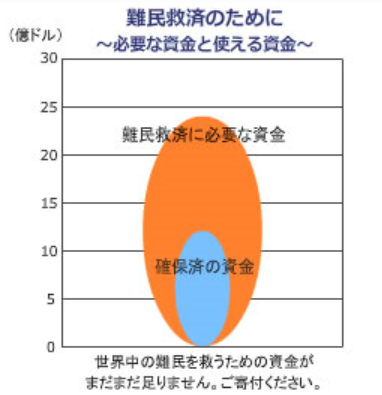

以下の図は、難民を助けるために必要なお金と、いま使うことのできるお金を比べたグラフです。このグラフを見ると、難民救済に必要な資金の4分の1程度しか資金を確保できていないように見えませんか?

※仮想のデータを使用しています。

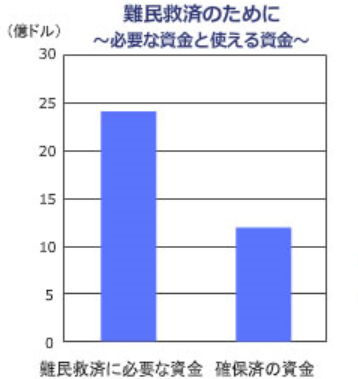

同じデータを棒グラフとして表すと以下のとおりになります。このグラフを見ると、難民救済に必要な資金の2分の1は確保できていることが分かります

グラフは統計を図示することによって、読み手に非常に分かりやすく訴えかけることができます。しかし、グラフの表し方によっては、読み手に実際の数字と全く異なったイメージを与えてしまうことがあります。上の例では、2つの楕円の幅が違うことで、実際の数字と異なった印象を与えてしまっています。

グラフを作成する際や読み取る際は、実際の数字とグラフから受ける印象の違いに注意する必要があります。

一つのグラフに過度に多くの内容を詰め込まない。

一つのグラフに過度に多くの内容を入れると、グラフが煩雑となってしまいます。伝えたいことが複数ある場合は、違うグラフを作成しましょう。

報告準備

調査の概要

報告書に書いたこと以外の点について、質問等があるかもしれません。可能な限りその場で質問に応対できるよう、調査の概要等の詳細な情報を集めて、準備しておくべきでしょう。

時間は厳守です

作成した報告書やプレゼンテーションに沿って時間内に報告できるか、実際に時間を計ってシミュレーションしてみましょう。この時、他の人に見てもらい助言をもらうと良いでしょう。

新たな課題

分析結果について考察を深めたり、他の人の質問等から浮かんできた新たな発見や課題、次の研究テーマ等をまとめましょう。また、何らかの障害により分析ができなかった場合は、どのようにすればその問題が解決するのかを考察してみましょう。

問題点に対して改善策が見つけられた場合は、改善に向けた目標を設定し、「PDCAサイクル」などの工程管理に沿って、実践に移してみましょう。