人口問題は、どこの自治体でも共通の問題ではないでしょうか? まずは人口ピラミッドを作成し、地域の年代 別男女別人口の実態を把握しましょう。

最初にチャレンジ問題から始めてください。

ここから本文です。

ゼミナール編(1) 〜データ利活用の進め方

2時限目 データ利活用演習

演習A データの可視化

「自地域の人口ピラミッドを把握する」

(統計ダッシュボードを使用)

チャレンジ問題 1

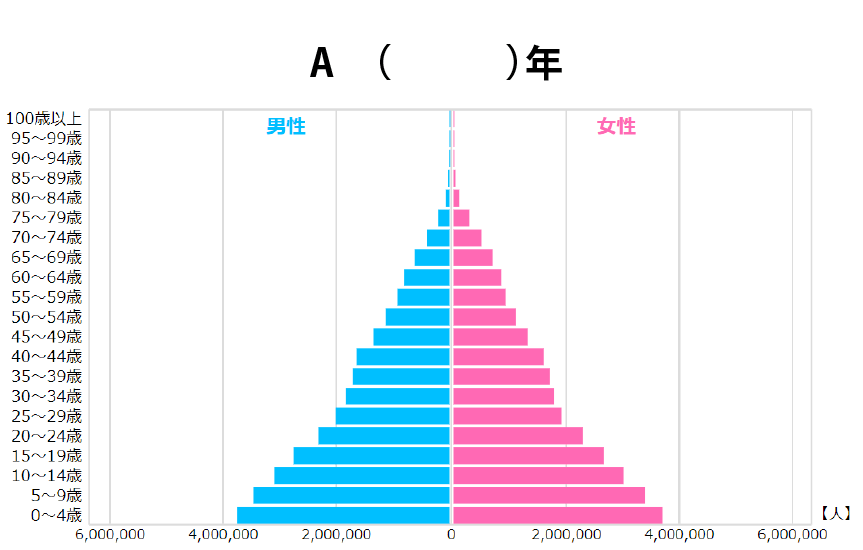

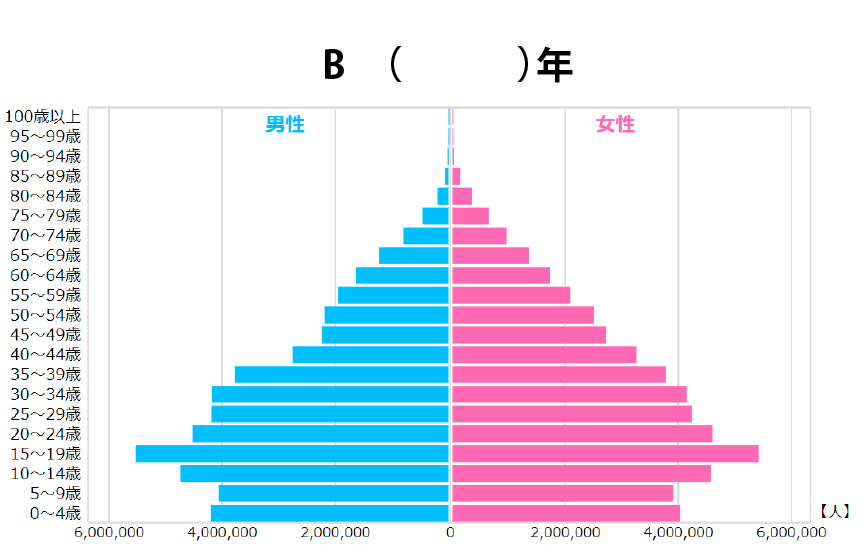

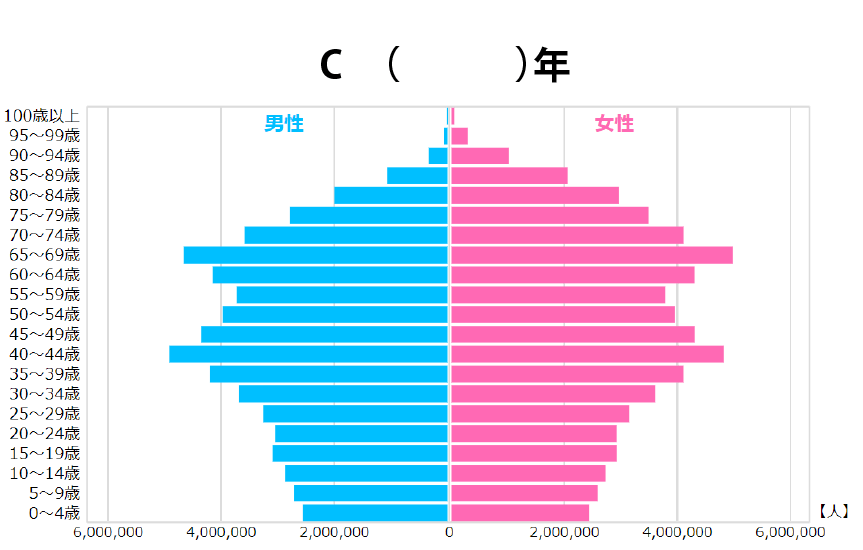

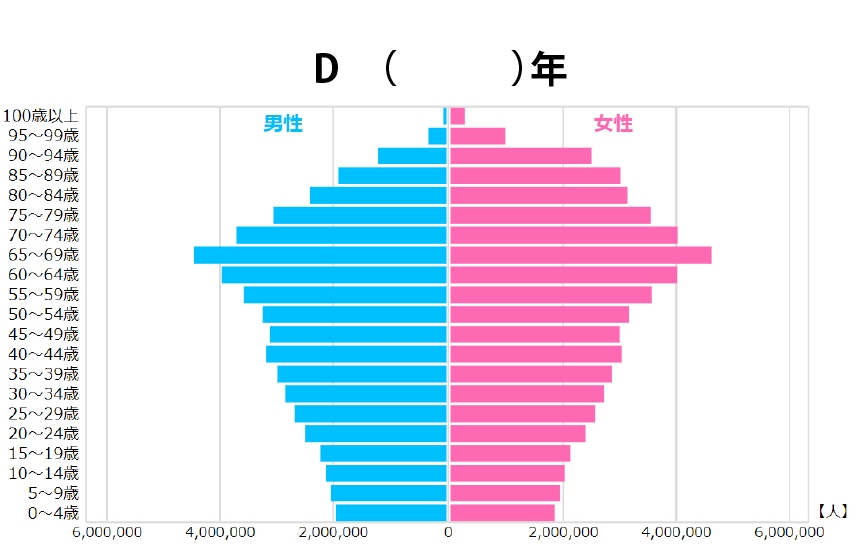

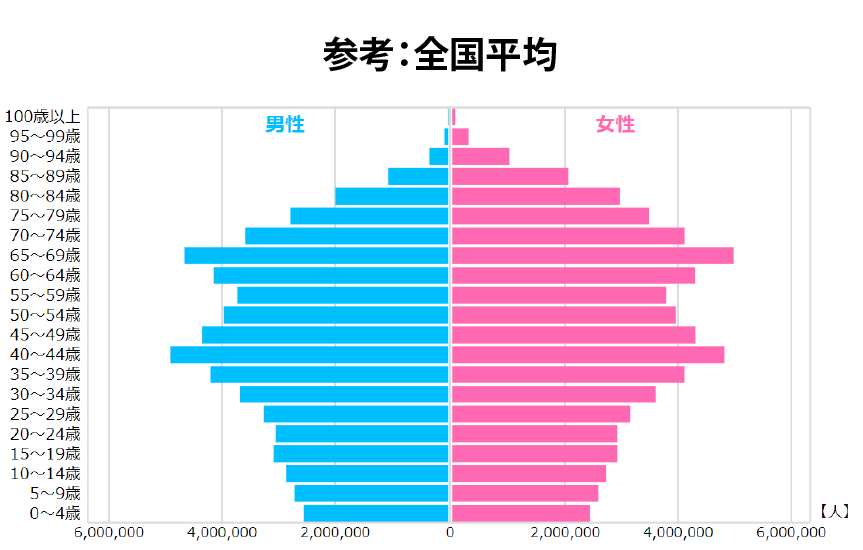

次の4つの人口ピラミッドは、いずれもある年の日本全国の年齢別人口の分布を表したものです。それぞれ、何年の人口ピラミッドでしょうか?

ア:1920年(第1回国勢調査)

イ:1965年(第10回国勢調査)

ウ:2015年(第20回国勢調査)

エ:2040年(将来推計人口)

正解と解説

- A-ア1920年(大正9年)。富士山型と呼ばれます。戦前まではこの形が続きました。

- B-イ1965年(昭和40年)。突起のある10~14歳が戦後のベビーブームで生まれた世代。

- C-ウ2015年(平成27年)。2つの突起は、第1次・第2次ベビーブームによるもの。第3次ベビーブームは生じず、その後の世代の人口は減り続けています。

- D-エ2040年(令和42年)。将来推計人口による人口ピラミッド。推計人口は5年ごとに行われる国勢調査で補正されていきます。

チャレンジ問題 2

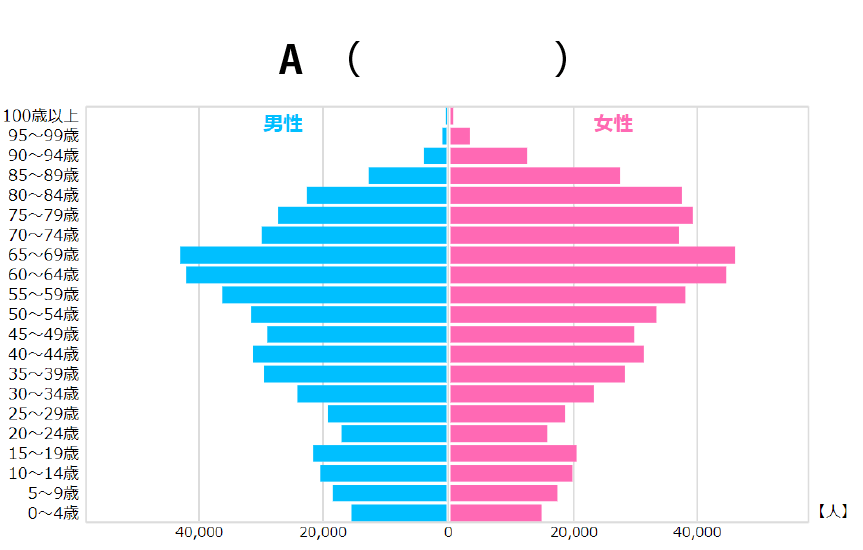

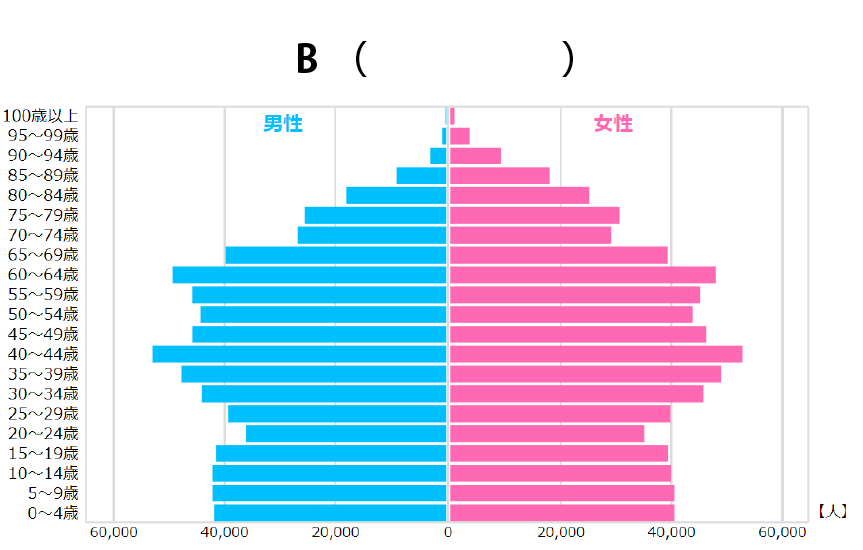

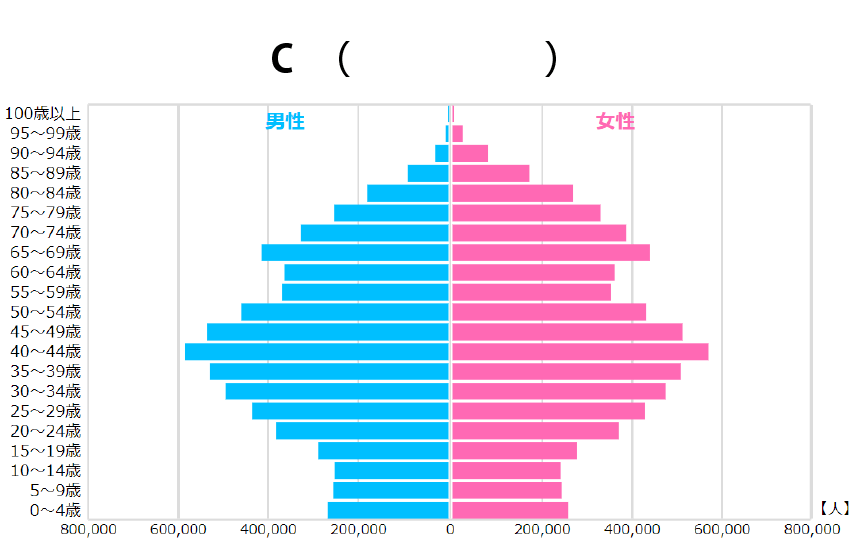

2015年のある都道府県の人口ピラミッドです。全国の人口ピラミッドと比べると形がそれぞれ全くちがうことがわかります。どこの都道府県のものでしょうか? 形の特徴は何に由来しているのでしょうか?

ア:東京都

イ:沖縄県

ウ:秋田県

(それぞれ理由もお答えください)

正解と解説

- A-ウ秋田県(高齢者人口が多く、子ども人口が少ない)

*子ども(15歳未満)の割合が47都道府県で最も小さく(10.5%)、高齢者(65歳以上)の割合が最も大きい(33.8%)。 - B-イ沖縄県(子ども人口が多い)

*子ども(15歳未満)の割合が47都道府県で最も大きく(17.4%)、高齢者(65歳以上)の割合が最も小さい(19.6%)。 - C-ア東京都(20歳〜50歳までの割合が多い)

*生産年齢(15歳以上65歳未満)人口割合が47都道府県で最も大きい(65.9%)。

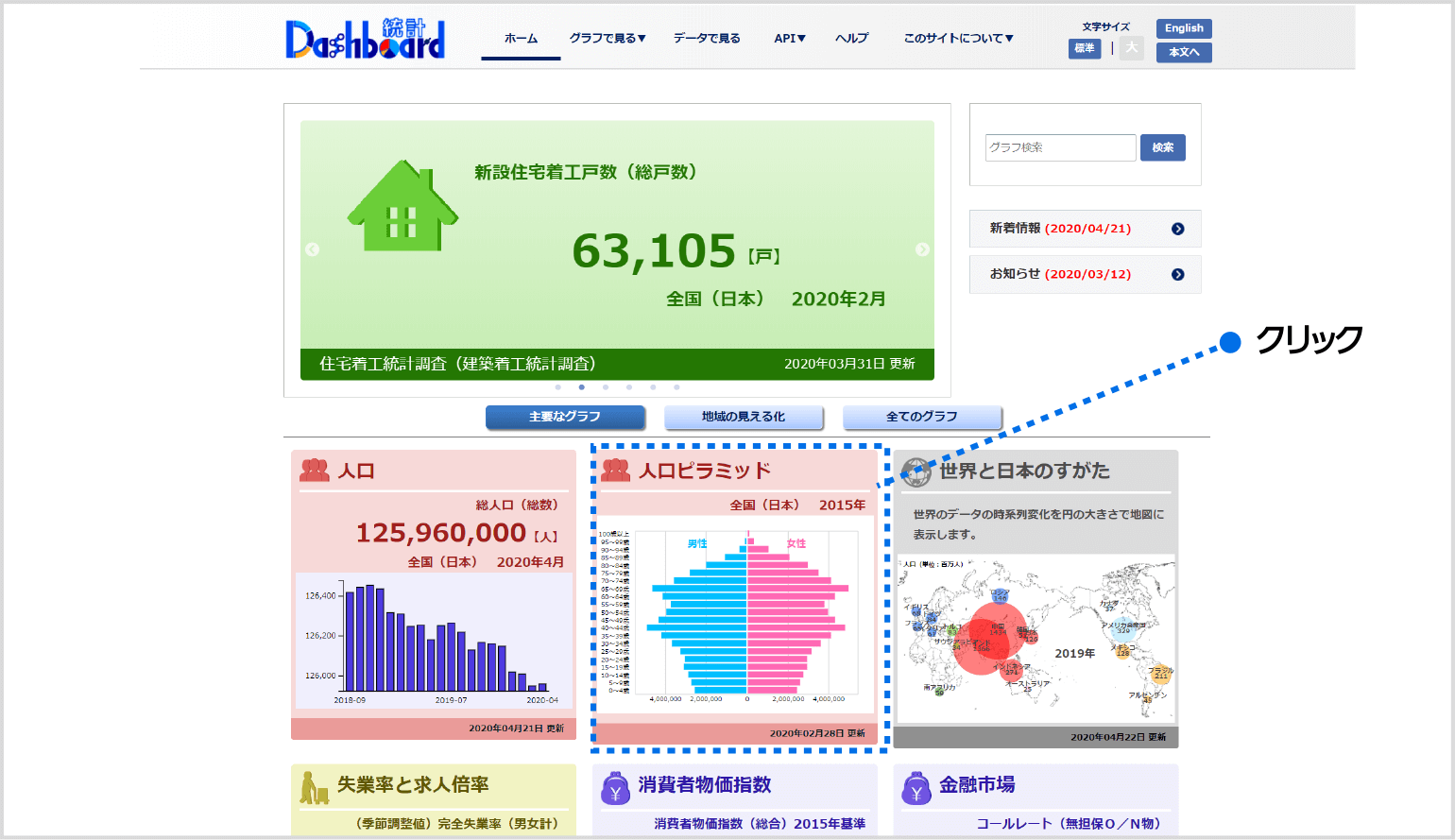

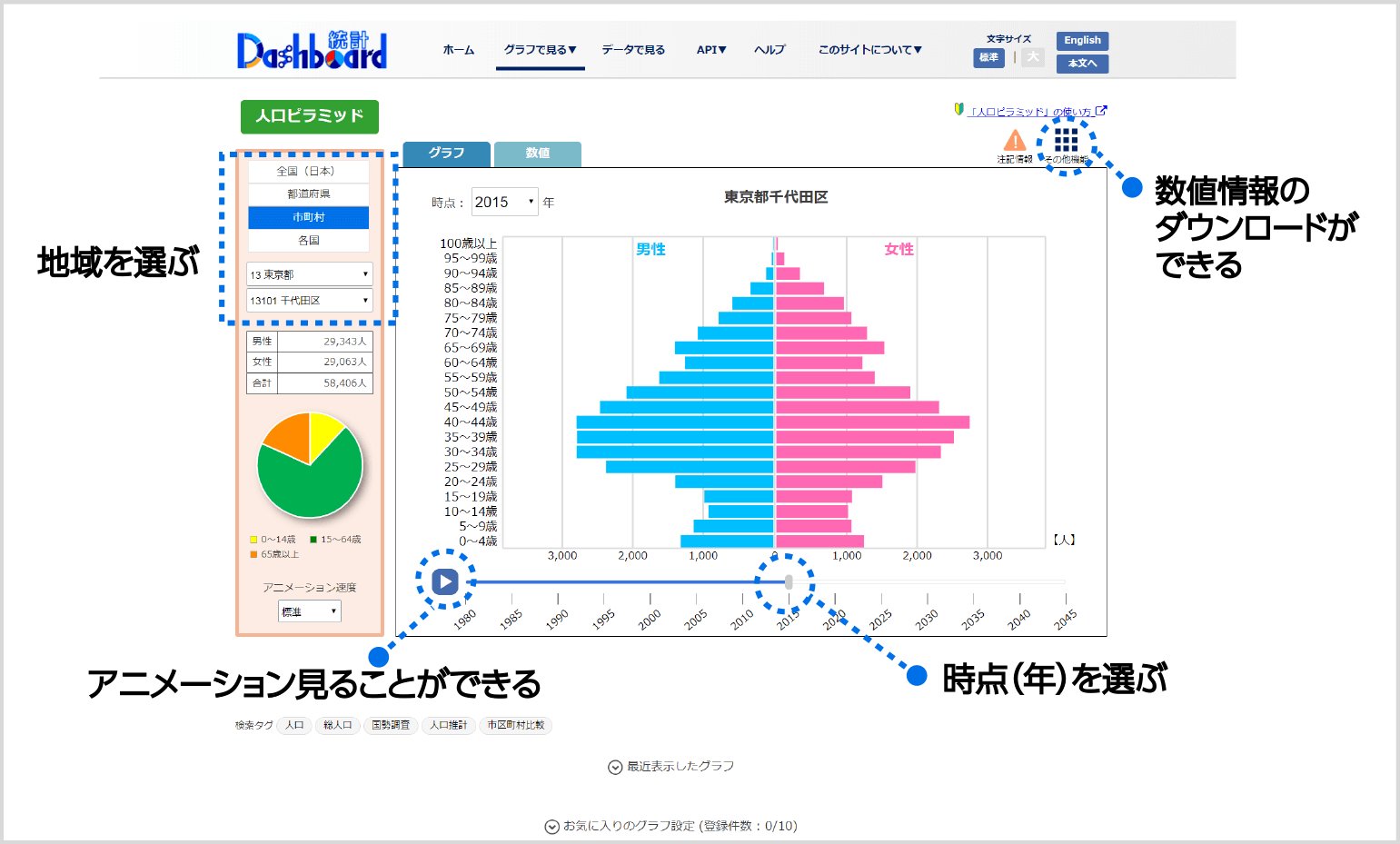

いかがでしたか? ここで使用した年代別、地域別の人口ピラミッドは、統計ダッシュボードで簡単に見ることができます。都道府県レベルのみならず、市町村レベルでも表示可能です。

早速、以下のステップで、自地域の人口ピラミッドを表示してみて、その形状について考察してみてください。

統計ダッシュボードの利用

課題

統計ダッシュボードで人口ピラミッドを作成する

利用する公的統計

「国勢調査」(総務省)、「日本の将来推計人口」(国立社会保障・人口問題研究所)等

2

調べたい地域や時点を選ぶと、人口ピラミッドが表示される。

画面右上の「注記情報」も必ずチェック!

画面右上の「注記情報」も必ずチェック!

データの出典情報を確認する習慣をつけましょう。