標本誤差の計算方法を、2-1-3「標本誤差の計算」で説明しました。

そこで学んだ知識を活かして、意識調査の標本規模を求めてみましょう。

ここから本文です。

ゼミナール編(2) 〜調査実施と分析

2時限目 標本設計と調査方法

演習問題「標本規模の決定」

問題

問題は2種類あります。

意識調査の標本規模はどの程度にするべきか(対象者の人数を何人にするべきか)、それぞれの条件のもとで、考えてください。

-

問題1 単純無作為抽出のケース

母集団となる人数が30万人の〇市において、単純無作為抽出によって標本抽出をする、意識調査を計画しているとします。

計算を簡単にするために、回収率は100%と見込まれているとします。もっとも重要な質問は、県民の満足度で、例年の傾向から7割が満足と回答することが知られています。

満足度の誤差をプラスマイナス3パーセンテージポイント以内にするのを目標とした場合には、標本規模はどれくらいの大きさにするべきでしょうか。

-

問題2 二段無作為抽出のケース

母集団となる人数が200万人の〇〇県において、二段無作為抽出によって標本抽出をする、意識調査を計画しているとします。

〇〇県の同様の意識調査の回収率は、だいたい60%程度であるとします。新たな質問が多いので回答比率がどう出るかはわかりません(わからないときは、ばらつきがもっとも大きくなるP=0.5と設定する)。満足度の誤差をプラスマイナス2パーセンテージポイント以内にするのを目標とした場合には、標本規模はどれくらいの大きさにするべきでしょうか。

答え合わせの準備ができましたか?

解答と解説を見る

答え合わせの準備ができましたか?

解答と解説を見る

![]()

解答と解説

問題1 単純無作為抽出のケース

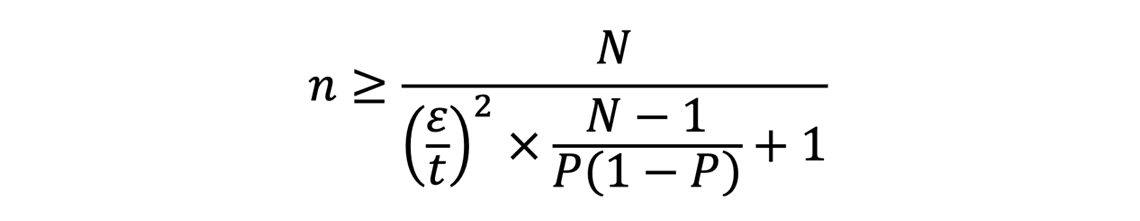

標本規模を求める式は以下のとおりです。(2-1-3 標本誤差の計算)

上記の計画標本規模を求める式へと、母集団の規模N(300,000)、目標とする誤差の大きさε(0.03)、質問の回答比率P(0.7)、それからt(2)を代入します。

すると、必要な標本規模は930.4以上となるので、最低でも標本規模を931人とするべきだと考えられます。

答え 931人以上

問題2 二段無作為抽出のケース

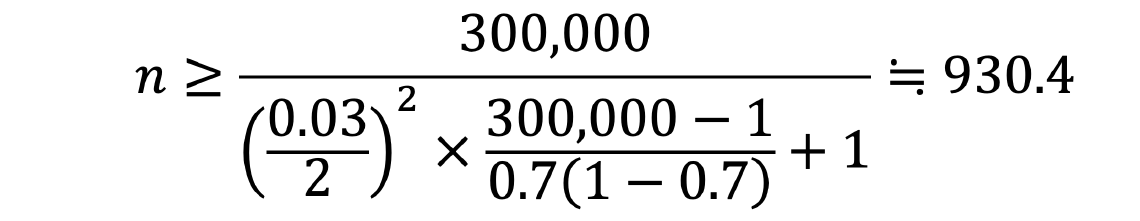

まず、先ほど示した、計画標本規模を求めるための式へと、母集団の規模N(2,000,000)、質問の回答比率P(0.5)、それからt(2)を代入します。

目標とする誤差の大きさεは、二段抽出であることを考慮して、0.02ではなく、それを2の平方根で割った0.014を用います。

よって、この段階では、必要な標本規模は4,987.53以上となります。

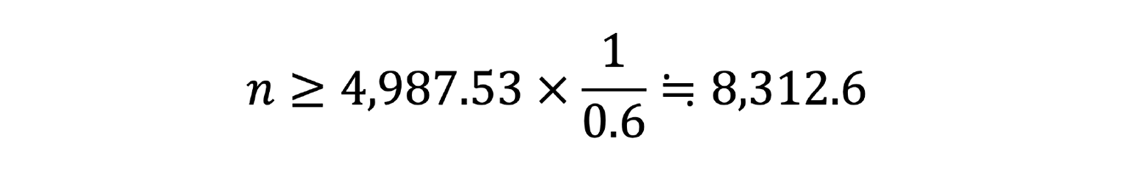

さらに、回収率が60%と見込まれているので、その逆数を必要な標本規模の値に掛けます。

すると、必要な標本規模は8,312.6以上となるので、最終的には少なくとも標本規模を8,313人とするべきだと考えられます。

なお一般的に、目標とする標本誤差を小さくしようとするほど、質問の回答比率のばらつきが大きいほど、母集団が大きいほど、より大きな標本規模が必要になります。

答え 8,313人以上

執筆・監修:東京大学社会科学研究所 教授 三輪 哲