無作為抽出と一口に言っても、実はさまざまな方法があります。ここでは意識調査の実践の場で多く用いられている方法についてのみ、簡単に解説しておきます。

ここから本文です。

ゼミナール編(2) 〜調査実施と分析

2時限目 標本設計と調査方法

2-1 標本設計

標本抽出の諸方法

標本抽出の諸方法

単純無作為抽出法

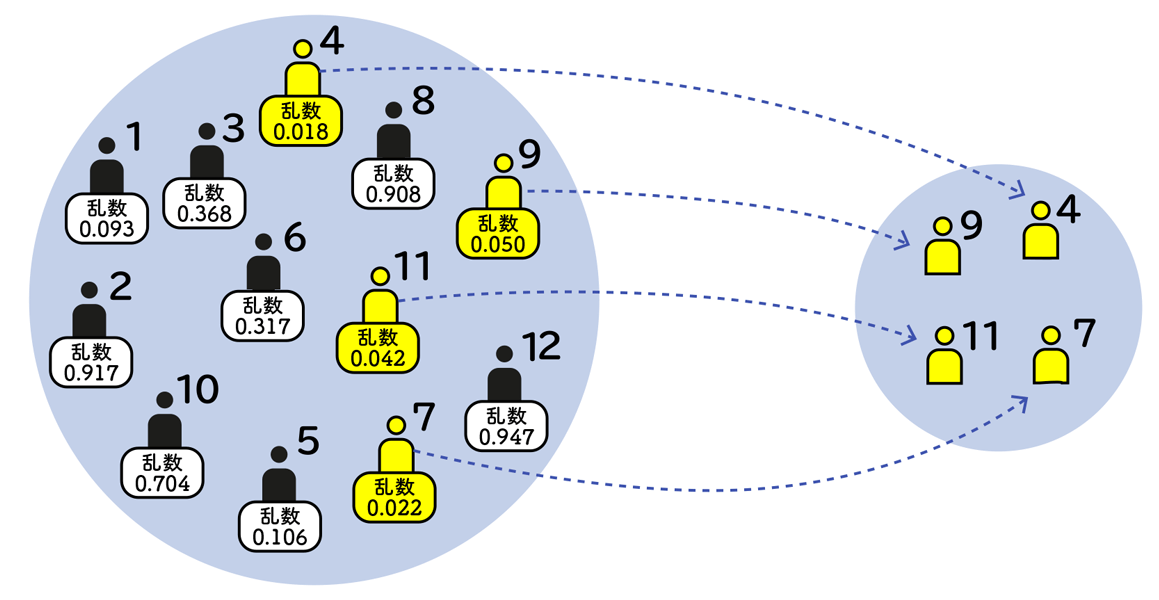

最も基本的な方法は、単純無作為抽出法というものです。母集団を構成するすべての人びとから、乱数の値にしたがって、標本に含む人を選びます。

例として、12人からなる母集団より、4人を単純無作為抽出法で選んでみましょう。下の図のように、まず乱数を発生させて、12人それぞれに値を割り当てます。それから、値が小さい順に、4人を選べばよいです(無作為に出た乱数なので、大きい順に選んでもかまいません)。

この例では、4番、7番、9番、11番の4人が標本として選ばれることになりました。このやり方以外に、1から12までの整数が等確率(1/12)で出るような乱数を4回発生させて、出た番号の人を選ぶことでも、単純無作為抽出はなされます。

系統抽出法

しばしば、単純無作為抽出を代用するのに使われるのが、系統抽出法というやり方です。

これは、母集団を構成するすべての人びとを順番に並べたうえで、スタート番号を無作為に選び、そのあとは等間隔で系統的に標本に含む人を選びます。

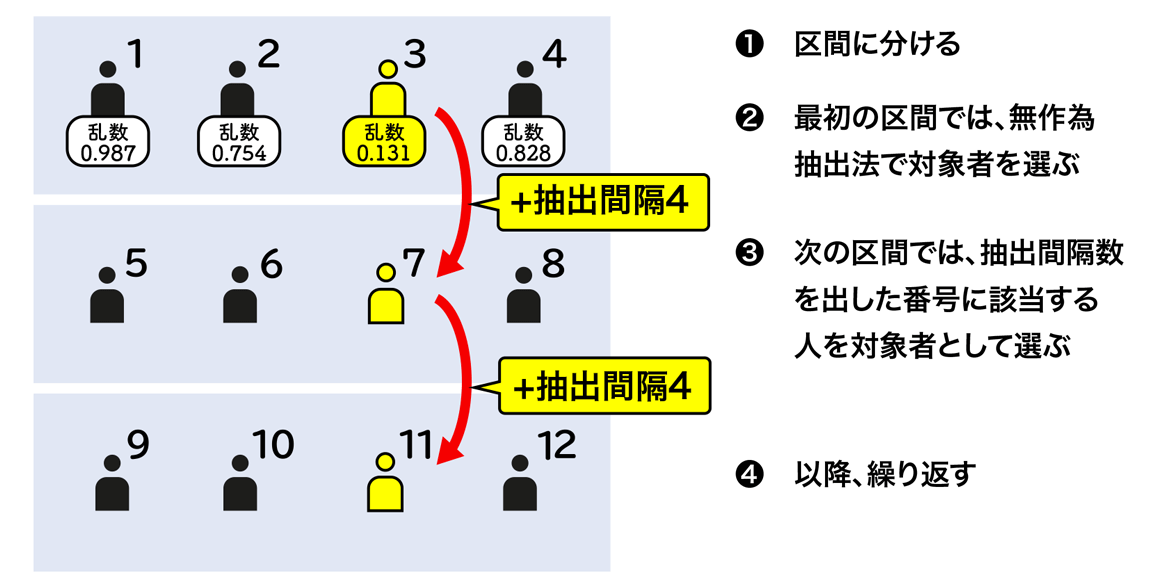

12人からなる母集団より、3人を系統抽出法で選ぶ例を示します。

3人を選ぶ際に、まず全体を3つの区間に分けます。全体人数12÷区間数3=4となりますが、この値である4は抽出間隔と呼ばれ、あとで系統的に番号を選ぶ際に用いられます。

最初の区間には4人の人がいますが、その中から1人だけ、単純無作為抽出法で選びます。この例では、3番の人が選ばれました。次に第2の区間からは、先ほど選ばれた3の値に、抽出間隔の4を足した7番の人を選びます。その次も、抽出間隔4をさらに足した11番の人が選ばれます。たとえ区間が多くなったとしても、このように続けていって、系統的に標本を選び出すわけです。

その後は等間隔に選ぶ

多段抽出

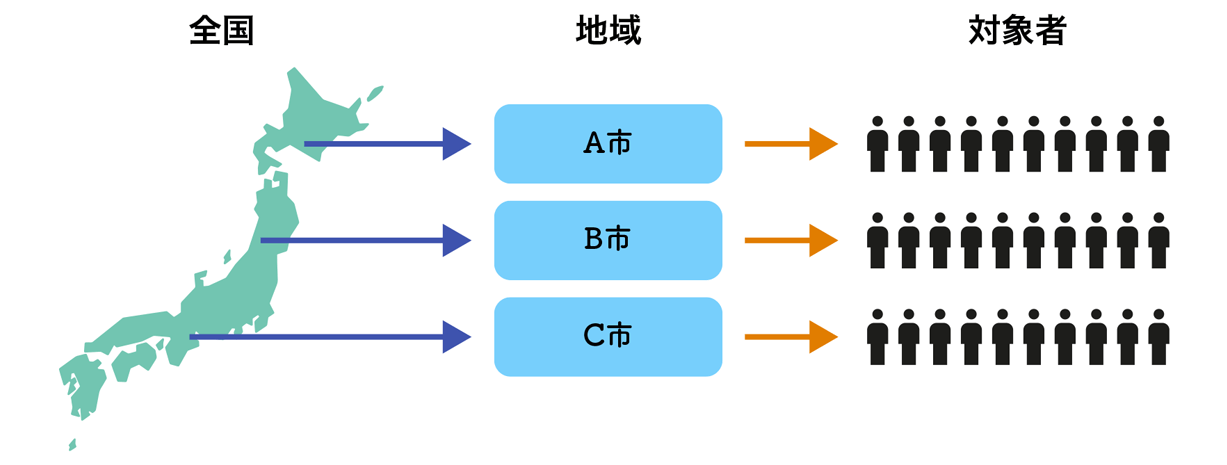

時には、無作為抽出を、何度かの段階に分けて行うこともあります。そうした複数回の段階に分けて抽出することを、多段抽出といいます。

実践では、第一段階で地域を無作為抽出し、第二段階でその地域に居住する個人をさらに無作為抽出する、などの二段抽出の手続きが行われることが多いです。最終的な個人の抽出確率を等しくするために、意図的に、第一段階では地域の人口規模に応じた確率に比例して地域を無作為抽出し、第二段階では各地域どこでも同人数となるように地域内の個人を無作為抽出するという手続きがなされます。多段抽出の段階数を多くすると、調査のコストを下げられるメリットがありますが、代償として誤差が大きくなってしまうデメリットも生じます。

また、無作為抽出する前に、層を分けておくことがあります。こうした事前の層分けを、層化と呼びます。

よくなされているのは、区部および政令指定都市、人口20万人以上の市部、20万人未満の市部、郡部のように、都市規模別に層化して調査地点の数を割り当てることです。適切に層化がなされれば、地域的な偏りを避けられたり、誤差を小さくすることができるなどのメリットがあります。

これらを合わせて、実際の意識調査では、住民基本台帳を母集団のリストとして扱い、そこから層化二段無作為抽出により標本抽出を行うことが多いようです。なお、調査の規模が大きいときには、三段抽出も用いられています。

執筆・監修:東京大学社会科学研究所 教授 三輪 哲