次に、選択肢の作り方について、考えてみましょう。

意識調査では、質問文に対する反応を、選択肢のどこかへ丸をつける(あるいはチェックをつける)ことで回答を得ることが多いです。選択肢の作り方は、意識調査を行ううえで欠かせない重要な知識です。

ここから本文です。

ゼミナール編(2) 〜調査実施と分析

1時限目 意識調査の設計

1-2 調査票の作り方

選択肢の作成

選択肢の作成

回答の形式を選ぶ

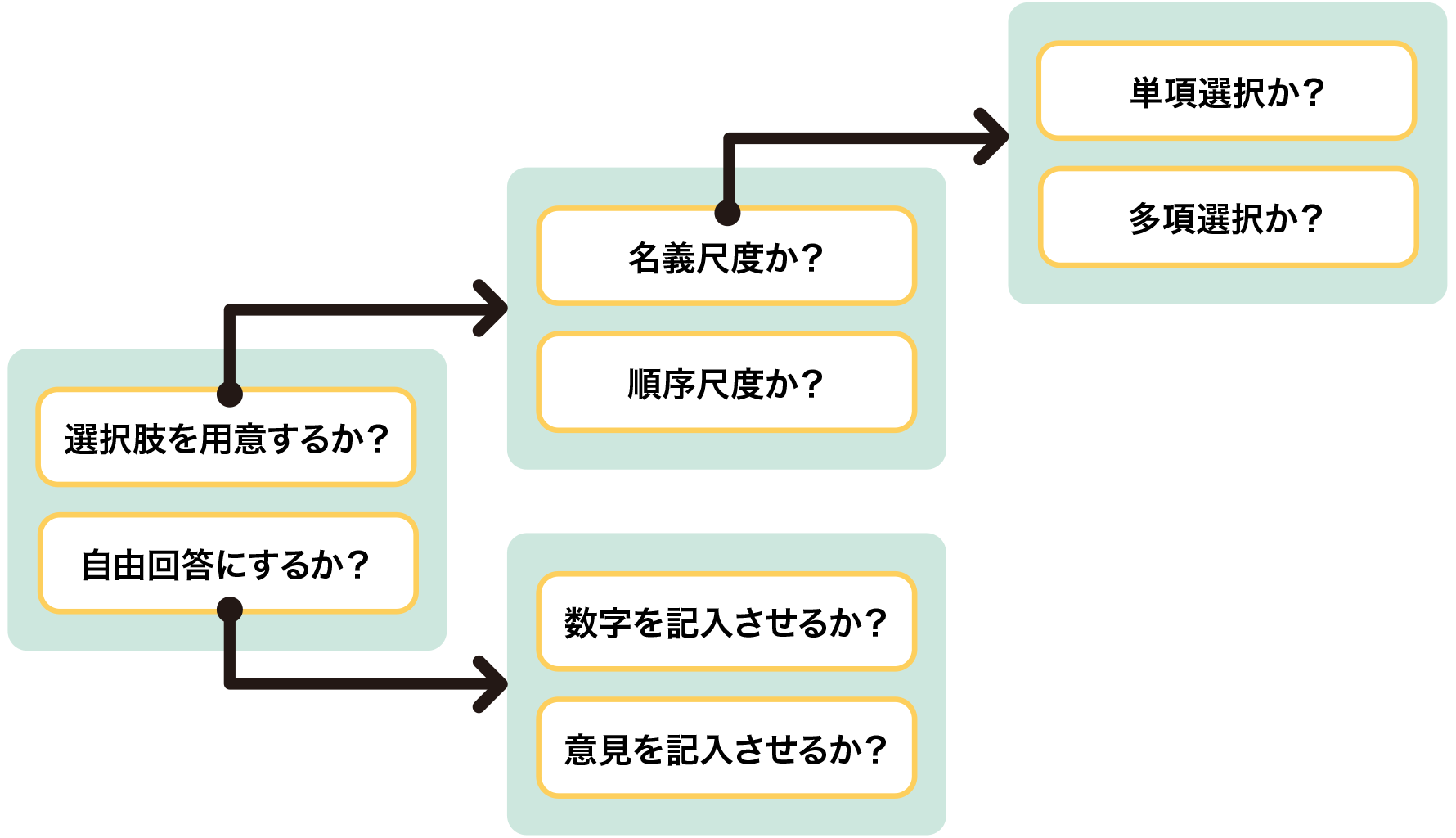

回答の形式に関しては、調査を設計する側でさまざま選ぶことができます。まずは、選択肢を用意するか、それとも用意せずに自由回答にするか。自由回答とは、文字や数字を直接に記入する回答形式のことをさします。もし選択肢を用意するなら、それが名義尺度なのか、順序尺度なのかで分かれ、そのあとさらに細かく選択肢の作り方を考えていくことになります。

名義尺度の選択肢作成

まずは、名義尺度の選択肢をつくる場合から検討しましょう。名義尺度とは、「意味の違いを区別するための数字」のことです。(3-1「データと変数の尺度」で詳しく解説します。)

考えるべき要素は、「単項選択にするか」「多項選択にするか」です。単項選択というのは選択肢の中から1つだけ選ぶ形式のことであり、多項選択というのは、複数の選択肢を選択可能とした形式のことです。

単項選択の選択肢作成の原則は、網羅的に、かつ、相互排他的につくる、というものです。

網羅的とは、表示された選択肢に、可能性のあるすべての回答が含まれることをいいます。相互排他的とは、回答すべき選択肢がただ1つに絞られることをいいます。そのようにすれば、複数の選択肢からどこかを必ず選ぶことができますし、しかも複数の選択肢のどちらにもあてはまると悩まずにも済みます。

多項選択(多重回答と呼ばれることもある)とは、複数回答を許容する形式のことです。

あてはまるものをすべて答えてもらうのが基本ですが、それ以外に、よりあてはまるもの3つまでに絞って答えてもらうように選択可能数に上限を設けたり、選択肢の優先順位をつけてもらうこともあります。

順序尺度の選択肢作成

次に、順序尺度の選択肢について検討します。順序尺度とは、「値の大きさが順序関係を表している数字」のことです。(3-1「データと変数の尺度」で詳しく解説します。)

順序尺度の場合は、多項選択ということは論理的にあり得ず、単項選択のみになります。

順序尺度の選択肢作成で考慮すべきことは、選択肢の数をいくつにするのか、それと選択肢にどのようなラベル、すなわち言葉を載せるのか、という2点が考慮すべき点となります。選択肢につけるラベルは、選択肢の順序関係が明確となるような言葉を選び、つければよいです。ただし、左右対称にするかどうか、極端な言葉(「非常に」など)を用いるかどうか、は要検討です。

| 左右対称にするかどうか | 左右対称 1. 幸せ 2. どちらともいえない 3. 幸せでない 左右対称でない 1. とても幸せ 2. 幸せ 3. 幸せでない |

|---|---|

| ラベルのつけ方で、回答を誘導することがありうる | 選択肢が偏っている 1. 大変賛成 2. 強く賛成 3. 賛成 4. やや賛成 5. 反対 |

| 極端な言葉を用いるかどうか | 極端な言葉を用いる 1. 大いに賛成 2. 賛成 3. 反対 4. 大いに反対 極端な言葉を用いない 1. 賛成 2. やや賛成 3. やや反対 4. 反対 |

正しく意見の分布をとらえられるように、また正確に比較できるように選択肢をつくること。

自由回答の形式

自由回答の形式で回答をしてもらうことも、意識調査では行われています。

質問への回答としてどのような意見が出てくるのかを事前に想像しがたいとき、複雑で詳細な情報をとりたいとき、それから少数派であっても多様で意外な情報を得たいとき、には自由回答を用いるとよいでしょう。

適切な選択肢をつくること、そして時には自由回答を併用することによって、豊かで確かな情報を収集できる意識調査となりえます。

1-2 調査票の作り方 まとめ

- 質問文作成においては、言葉の選び方に気をつける。

- 誘導しないようにすることなど、たくさんの留意点がある。

- 質問の順番についての原則としては、一定の流れをつくること、冒頭には答えやすい質問をおくこと、質問の順番の影響が出ないようにすること、必要に応じ分岐させること。

執筆・監修:東京大学社会科学研究所 教授 三輪 哲