統計エピソード(4) アメリカ大統領選挙の番狂わせ(後編)

前編の1936年のアメリカ大統領選挙の話みたいに、統計の調査の仕方にかたよりがあると、予測が大きく外れてしまうことがあるんだニャ。

実は、1948年の大統領選挙でも予測が外れる不思議なことが起こり、統計調査の仕方はさらに変わっていったんだ。後編では、1948年から現代まで、統計を使った調査の方法がどのように進化してきたのか、その歴史を知るニャ!

1936年のアメリカ大統領選挙でギャラップが導入した割り当て法は、その後世論調査の分野で広く利用されるようになりました。ところが、ギャラップを一気に有名にしてから12年後の1948年の大統領選挙では「異変」が起きました。

1948年の大統領選挙には、現職で亡くなったフランクリン・ルーズベルト大統領の後を受けて大統領になっていた民主党のハリー・トルーマン候補、4年前の大統領選挙でルーズベルト大統領に負けた共和党のトマス・デューイ候補の二人が有力候補として立候補していました。

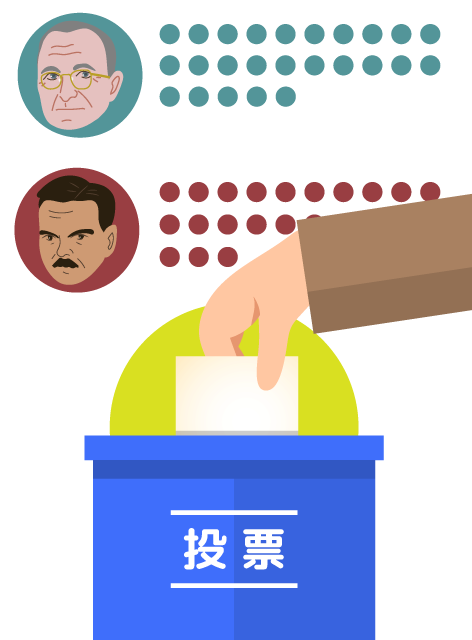

この年、人種差別などの問題をめぐって民主党が3つの党に分かれていたため、ギャラップを始めとした世論調査各社は、以下のようにこぞってデューイ候補の勝利を予測しましたが、結果はトルーマン候補が勝利しました。

| 候補者 | ギャラップの予想 | ローバーの予想 | クロスレーの予想 | 実際の得票率 |

|---|---|---|---|---|

| デューイ | 〇49.5% | 〇52.2% | 〇49.9% | 45.1% |

| トルーマン | 44.5% | 37.1% | 44.8% | 〇49.5% |

(注)上記2人の他にも候補者がいたため、合計は100%にならない。

Harry S. Truman

Thomas E. Dewey

それまで予想をことごとく的中させていた割り当て法による調査ですが、この失敗により、世論調査そのものへの疑いの目が向けられるようになりました。事態を重く見た関係者は、多くの学者や専門家によって、失敗の原因をくわしく検討しました。

その結果、それまで採用されていた割り当て法には以下のような問題があることがわかりました。

- 割り当て法は、調査対象者がアメリカ合衆国の有権者全体の縮図となるように、地域や性・年れい別に調査対象者数を割り当て、その人数に対して調査を行う方法である。

- 属性ごとの調査対象者数の割り当てを受けた調査員は、その人数にあう対象者を見つけて調査をすることになるが、その中でだれを調査するかは調査員の判断に任されている。

- その結果、調査員の好みや調査のお願いしやすさなど、調査員の判断で調査する人が決まることにより、調査結果にズレが生まれる可能性がある。

このような問題を解決するため、調査員の主観が入らない「無作為抽出法(むさくいちゅうしゅつほう)」という方法がクローズアップされるようになり、現在もこの方法が主流になっています。現在、マスコミ各社が行っている電話による世論調査や選挙結果の予測でよく使われている「RDD法」もこの一種です。

RDDとはRandom Digit Dialingの頭文字で、この方法では電話をかける番号は機械によってランダムに作成されます。このため、調査対象の人を選ぶにあたっては、調査員の主観が入りこむ余地がなく、文字どおり無作為になります。他方で、RDD法を使うとなると、電話の加入者が対象となるため、自宅も会社も選ばれる可能性があり、個人を対象とすることを意図しながら、会社に電話がかかってしまうことがあるという問題があります。自宅に電話がかかった場合であっても、その家庭でどの人に回答してもらうかを決める必要があります。その場合に、最初に電話口に出た人に回答を求めることにするとしたら、年れいや性別が特定の人になりやすいおそれがあります(例えば、日中の昼間に電話に出るのは主婦や仕事をしていない高れい者が多いなど)。このため、自宅に電話をかけた際には、例えばその世帯で最初に誕生日をむかえる人に回答してもらうなどして無作為性を確保するための工夫が必要となります。

このほか、電話調査では、調査を受ける側からすると「だれが調査を行っているのか」、「秘密が守られるのか」などといったことが確認しにくいため、回答率がとても低くなることがあります。また、携帯(けいたい)電話は固定電話のように地域を特定して調査することができない、通常は男性より女性の回答率が低いなどの問題点もあげられています。

【参照した文献】

吉田洋一・西平重喜(1956)『世論調査』岩波新書