統計エピソード(3) アメリカ大統領選挙の番狂わせ(前編)

みんなはテレビや新聞で選挙についてのニュースを見たことがあるかな?

選挙では、どの候補者が当選したかを予想するために、実は「統計」が使われているんだニャ。ところが、1936年のアメリカ大統領選挙では、「統計」を使ったのに予想が外れてしまったんだニャ。

今回は、この出来事から何が学べるかを考えていこうニャ!

統計調査や世論調査においては、調べようとする対象をもれなく調査することはお金や時間などの制約から難しいことが少なくありません。このため通常は、全体の一部を選び出して調査を行い、その結果から全体の傾向(けいこう)を推察する方法によって行われます。

このような調査では、全体の姿をできるだけ正確に反映するように調査する人を選ぶことがカギになります。今日までに何通りもの選び方が考案され、実際に統計調査や世論調査で使われていますが、ここではその選び方で明暗が分かれた1936年のアメリカ大統領選挙予測の例をお話しします。

1936年のアメリカ大統領選挙は、景気が悪く、第2次世界大戦が始まる前の不安定ななか、再選を目指す民主党のフランクリン・ルーズベルト候補と、共和党のアルフレッド・ランドン候補によって争われました。

Franklin D. Roosevelt

Alfred Landon

ルーズベルト候補は、現職大統領とはいえ力不足との評判から、再選の見こみはないと思われていました。実際、世論調査において当時最も信用できると思われていた「リテラリー・ダイジェスト」という総合週刊誌は、200万人以上を対象から回収した調査結果を基に共和党のランドン候補が57%の得票を得て当選することを予想していました。

これに対して、前年に世論調査の業界に参入したばかりのジョージ・ギャラップが率いる「アメリカ世論研究所」は、わずか3000人という少ない対象者からの回答を基にルーズベルト候補が55.7%の得票を得て当選することを予想したのです。

リテラリー・ダイジェストはこれに先立つ5回の大統領選挙において予測を外したことがないという実績がある上に、回答を得た人の数もギャラップ側とは文字どおりケタちがいです。11月の大統領選挙に先立って9月に行われたメーン州の選挙において共和党は勝利していました。過去の大統領選挙の結果からメーン州の結果は全米の結果を先取りするというジンクスがあり、それもリテラリー・ダイジェストの予測が正しいことを示しているようでした。人々は、小さなオフィスしか持たないギャラップの研究所が行った調査を笑いました。

しかし、最後に笑ったのはギャラップだったのです。実際の結果では、ルーズベルト候補が60%の得票を得て圧勝しました。

なぜこのような大番くるわせが起こったのでしょうか。そのカギは両者の調査方法、特に調査する人の選び方にありました。

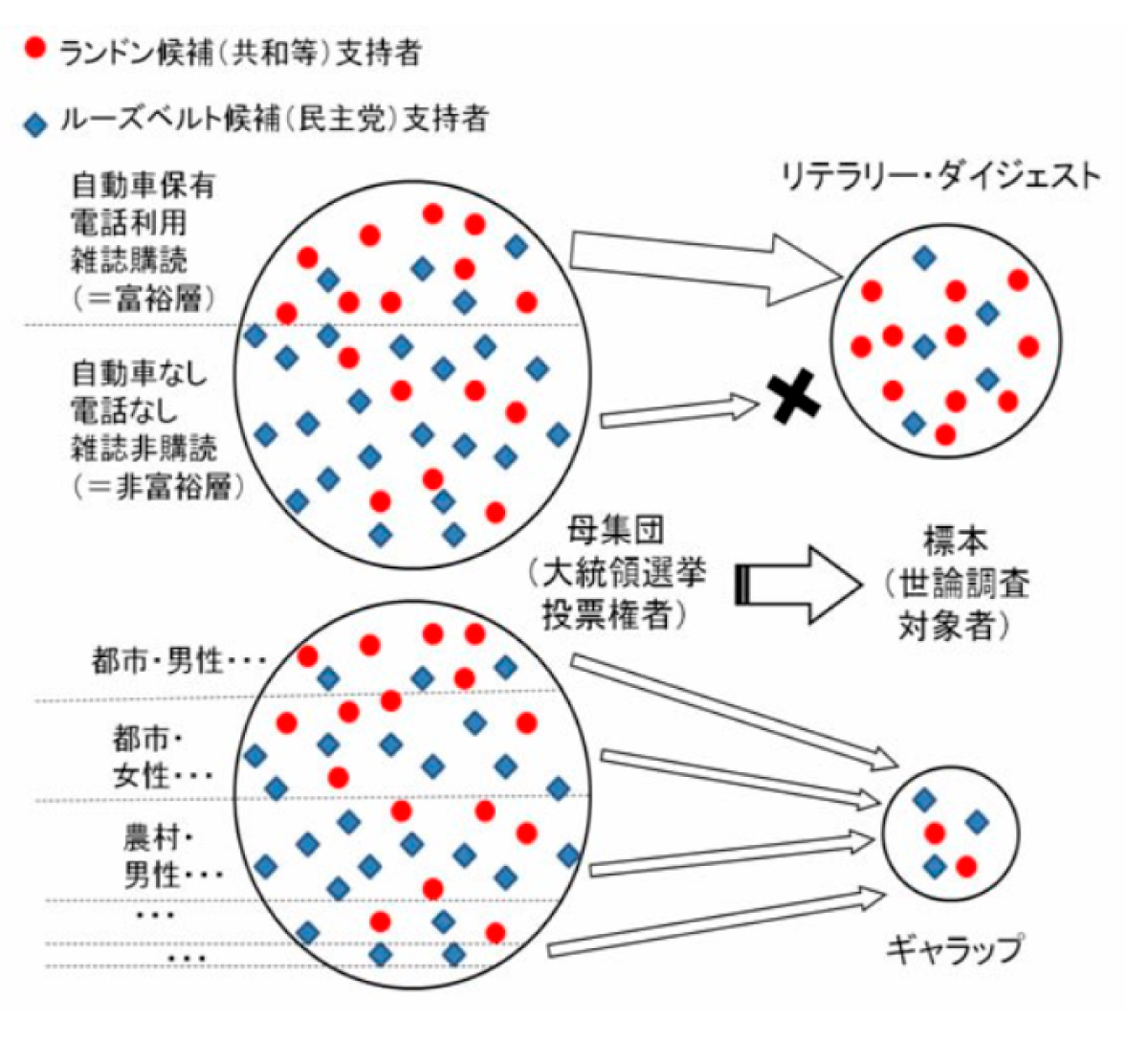

リテラリー・ダイジェストは、自社の雑誌の読者を対象に、自動車保有者と電話利用者の名簿(めいぼ)を使って1千万人もの対象者に郵便を送り、返送された2百万以上の回答をただ積み上げたのです。現代のアメリカなら事情はちがうでしょうが、1930年代当時、自動車を保有したり、電話を利用できるのは平均的な収入を相当程度上回る人々に限られていました。

過去5回の大統領選挙では、豊かな人々と貧しい人々が同じような投票傾向だったため、リテラリー・ダイジェストの調査手法でも予想が外れることはありませんでした。しかし、1936年は景気も悪く不安定な時代のため、これまでとは事情が異なりました。あるていど豊かな人々は共和党が推すランドン候補を、それほど豊かでない人々は民主党が推すルーズベルト候補をそれぞれ支持する傾向に分かれたのです。リテラリー・ダイジェストは、このことに何の手も打ちませんでした。

これに対して、市場調査の経験を経て世論調査の世界に参入したギャラップは、大統領選挙の投票権を持つ人の全体を収入や住んでいる場所、性別などをたがいに重ならないグループに分け、それぞれのグループに対して決まった割合で調査する人を選ぶ方法をとりました。このような方法(この方法を「割り当て法」といいます)をとることで、調査結果は投票権をもつ人全体により近いものとなり、結果としてギャラップ側はリテラリー・ダイジェストの1%にも満たない小さい人にしか調査をしていないのに、正しい結果を予測することができたのです。しかも、ギャラップは大統領選挙の4か月も前に、リテラリー・ダイジェストがランドン候補の勝利を予測するであろうこと、その予測は外れるであろうことを新聞で予言していました。

選挙予測を外したリテラリー・ダイジェストの評判は地に落ち、間もなくして経営が危うくなり他の雑誌社に吸収されてしまいました。一方で、ギャラップの世論調査は一気に注目され政治のシーンで重きを置かれるようになり、1945年のイギリス総選挙においても、ほとんどの人が現職首長ウィンストン・チャーチルが率いる保守党の勝利を予測する中、労働党の勝利を正しく的中させてみせました。(とはいえ、ギャラップも1948年のアメリカ大統領選挙では民主党のトルーマン候補の勝利を読み切れず予測を外しています。これについては後編を参照してください。)

George Gallup

【参照した文献】

吉田洋一・西平重喜(1956)『世論調査』岩波新書

西平重喜(1997)『−25周年記念特集号−世論調査外史』一般社団法人 新情報センター

存在しない調査の伝説

リテラリー・ダイジェストが200万人以上の大規模な調査結果から予測に失敗し、ギャラップはわずか3000人調査で予測に成功したという伝説ですが、近年の研究では、そのような調査は存在しないということが分かってきました。

8月にリテラリー・ダイジェストの選挙予測調査が始まる前、7月の時点でギャラップは新聞社に「ダイジェストがいま調査したら、ルーズベルトが44%、ランドンが56%くらいになる」というコラムを送付し、新聞社が独自取材も加えて記事にしました。

実際にダイジェストの予測数値が出ると、ギャラップの予言は約1ポイントの差異で的中していました。「ダイジェストが、このような数値を出して予測に失敗する」という予言が的中したこの結果は、大きなショックをあたえ、ギャラップの名声が残りました。

ギャラップは、ダイジェストの失敗を予測するのに3000人の調査を行っています。この3000人という数値がギャラップが行った選挙予測結果と混同され、さまざまなテキストに書かれ、日本で広く伝わったものだと思われます。そもそも、この3000人をどのように抽出(ちゅうしゅつ)したのか、疑問は残されたままです。

実際には、ギャラップの選挙予測調査の標本サイズは30万人前後で、投票日までに11回程度調査されたようです。

【出典】

鈴木督久(2021)『世論調査の真実』 日経BP 日本経済新聞出版本部