統計エピソード(2) ナイチンゲールと「統計」

みんなはナイチンゲールという人について聞いたり、読んだことはあるかな?「白衣の天使」と呼ばれ、看護師としてよく知られる偉人(いじん)だけど、「統計」を活用するプロフェッショナルでもあったんだ。今回はナイチンゲールがデータを使ってどのように人々の命を救ったのか、その道のりをたどってみよう!

「近代看護教育の生みの親」とも呼ばれるイギリスの看護師フロレンス=ナイチンゲール(1820年-1910年)ですが、統計とも深い関わりがあることは日本ではあまり知られていません。

ナイチンゲールは、上流階級の家庭に生まれ、歴史・語学・音楽など高いレベルの教育を受けました。また、若いころから「近代統計学の父」ベルギー人アドルフ=ケトレー(1796年-1874年)を尊敬し、数学や統計に強い興味を持ち、すぐれた家庭教師について勉強したと言われています。

ナイチンゲールは、1854年、イギリス政府によって看護師団のリーダーとしてクリミア戦争(ロシアとトルコの間の戦争で、イギリスはフランスとともにトルコに味方してロシアと戦った)に派遣(はけん)されると野戦病院で骨身をけずって看護活動にはげみ、病院内の衛生状態を改善することで傷病兵の死亡率を劇的に引き下げました。

統計に関する知識を存分に使ってイギリス軍の戦死者・傷病者に関する非常にたくさんのデータを分析(ぶんせき)したナイチンゲールは、かれらの多くが戦いで受けた傷そのものではなく、傷を負った後の治療(ちりょう)や病院の衛生状態が十分でないことが原因で死亡したことを明らかにしたのです。

Florence Nightingale

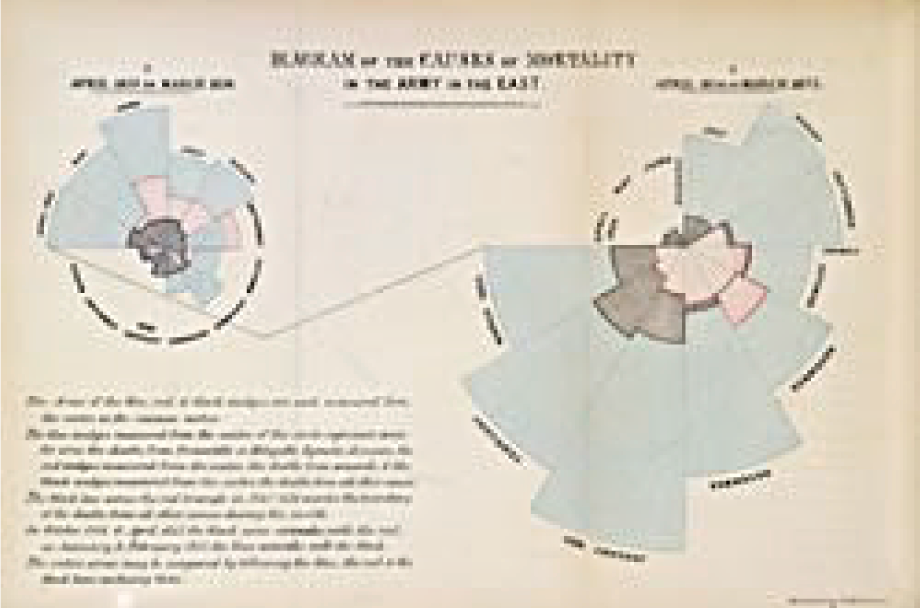

クリミア戦争における死因分析を表したグラフ

ナイチンゲールが取りまとめた報告は、統計になじみのうすい国会議員や役人にも分かりやすいように、当時としてはめずらしかったグラフを用いて、目で見てわかりやすいプレゼンテーションを工夫しました。今も「ニワトリのとさか」と呼ばれる円グラフの一種はこの過程で彼女によって考え出されたものです。

1860 年には、ケトレーが立ち上げた国際統計会議のロンドン大会に出席し、衛生統計の統一した基準を提案しました。統計のとり方がバラバラであっては、分析に支障を来し、医療(いりょう)技術の向上にもつながらないと考えたのです。提案は会議の分科会で討議され、各国政府に送付する決議が採りあげられました。

国をまたいで統計調査の形式や集計方法をそろえることは、今日でも簡単なことではありません。ナイチンゲールには現場の経験と統計の知識に裏付けられたゆるぎない信念があったのでしょう。

ナイチンゲールは、「英国陸軍の衛生改革への統計的手法の活用」という業績が認められて、1858年、女性として初めて王立統計学会(the Royal Statistical Society)のフェロー(Fellow)に推薦され、そして1874年には、米国統計学会(the American Statistical association)の名誉会員(Honorary member)にも選ばれています。

「白衣の天使」ナイチンゲール−祖国イギリスでは統計学の草分けとして今も人々の記おくに刻まれています。

【参照した文献】

丸山健夫(2008)『ナイチンゲールは統計学者だった!―統計の人物と歴史の物語―』日科技連出版社

多尾清子(1991)『統計学者としてのナイチンゲール』医学書院