研究概要

課題

「住み続けたいまち・東郷町」に向けた課題の明確化と施策立案

「住み続けたいまち」としての魅力を高めるため、町民の本音や要望を基に課題解決を目指す取り組みを検討している。本研究会では、東郷町で進みつつある人口減少・高齢化を背景に、人口動態や住民意向調査等のデータを活用し、町としての方向性を検討する。この取り組みを通してEBPMを実践することで、各部署の事業に関するデータの収集や職員のリテラシー向上も得られる効果として期待し、今後はさらに庁舎内に眠ったデータの活用を目指していく。

要約

- 住民にとっての住み続けたい町の条件を洗い出し、過去の実施施策や定住に関連する要素のうち、「地域での就業」「子育て支援」「まちへの愛着・誇り」「公共交通」の観点に絞って検証を行うこととした。

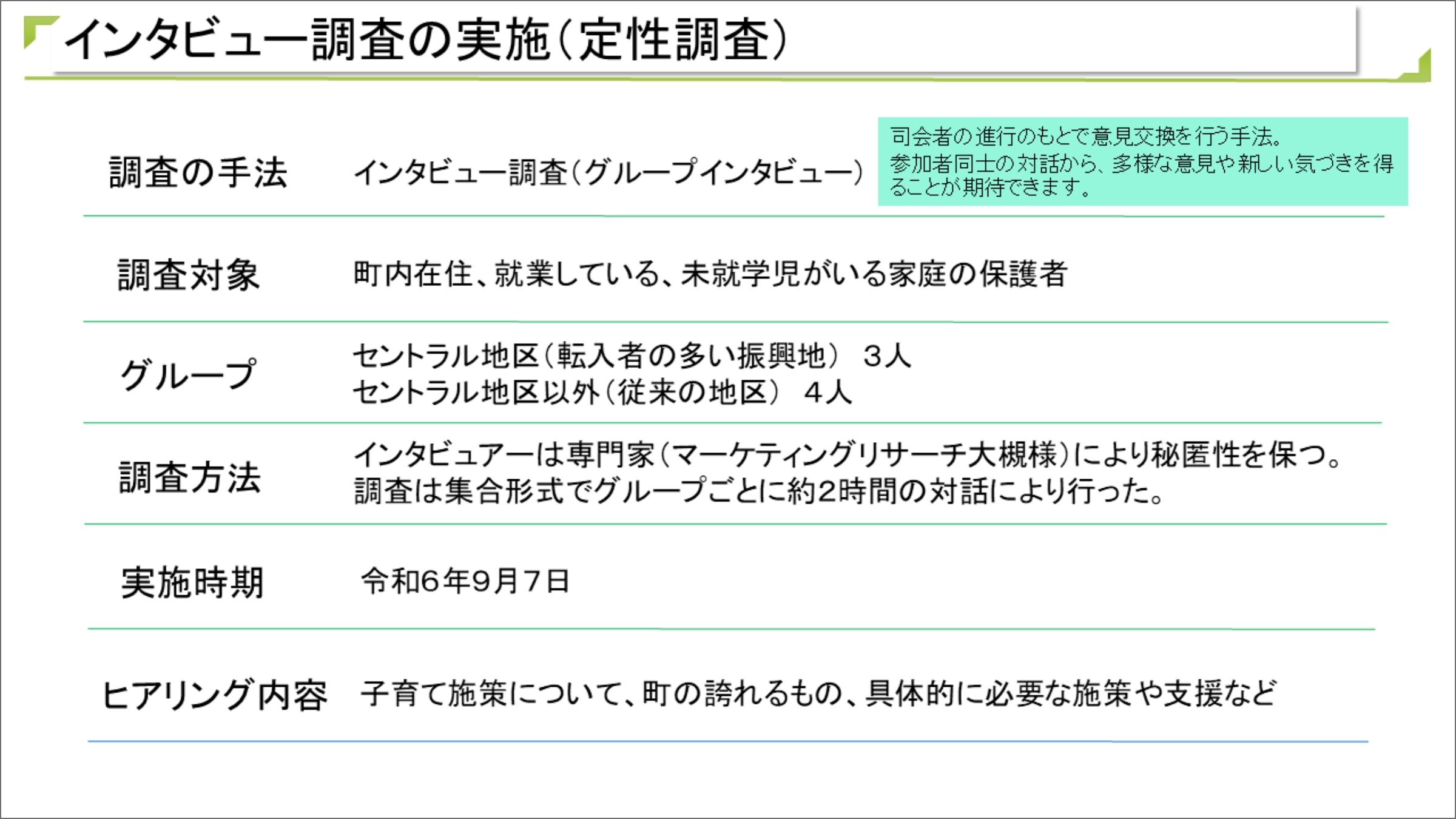

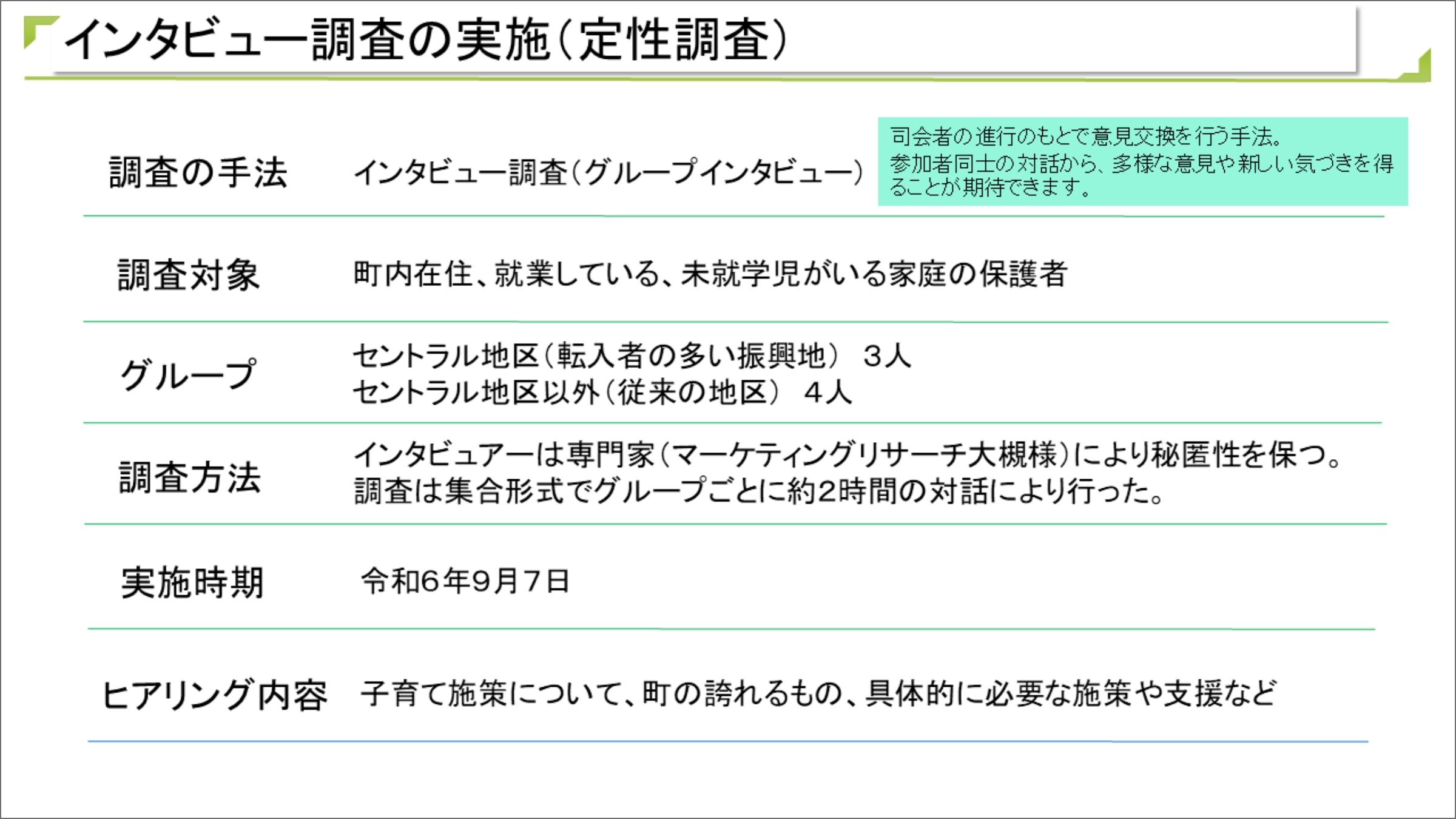

- 現状把握のため、子育て世代の就業している町民向けにインタビュー調査を実施し、町民が考える東郷町の魅力や課題について整理した。

- 定量調査結果を分析し、住民の仕事に求める条件や町内企業の採用課題を可視化。住民と企業の意識のズレの詳細を把握し、課題を明確化した。

- 調査結果を基に、町民側の意向の仮説を再検討し、町内企業と住民の就業意欲をマッチングさせるために行うべき政策の方向性を整理した。

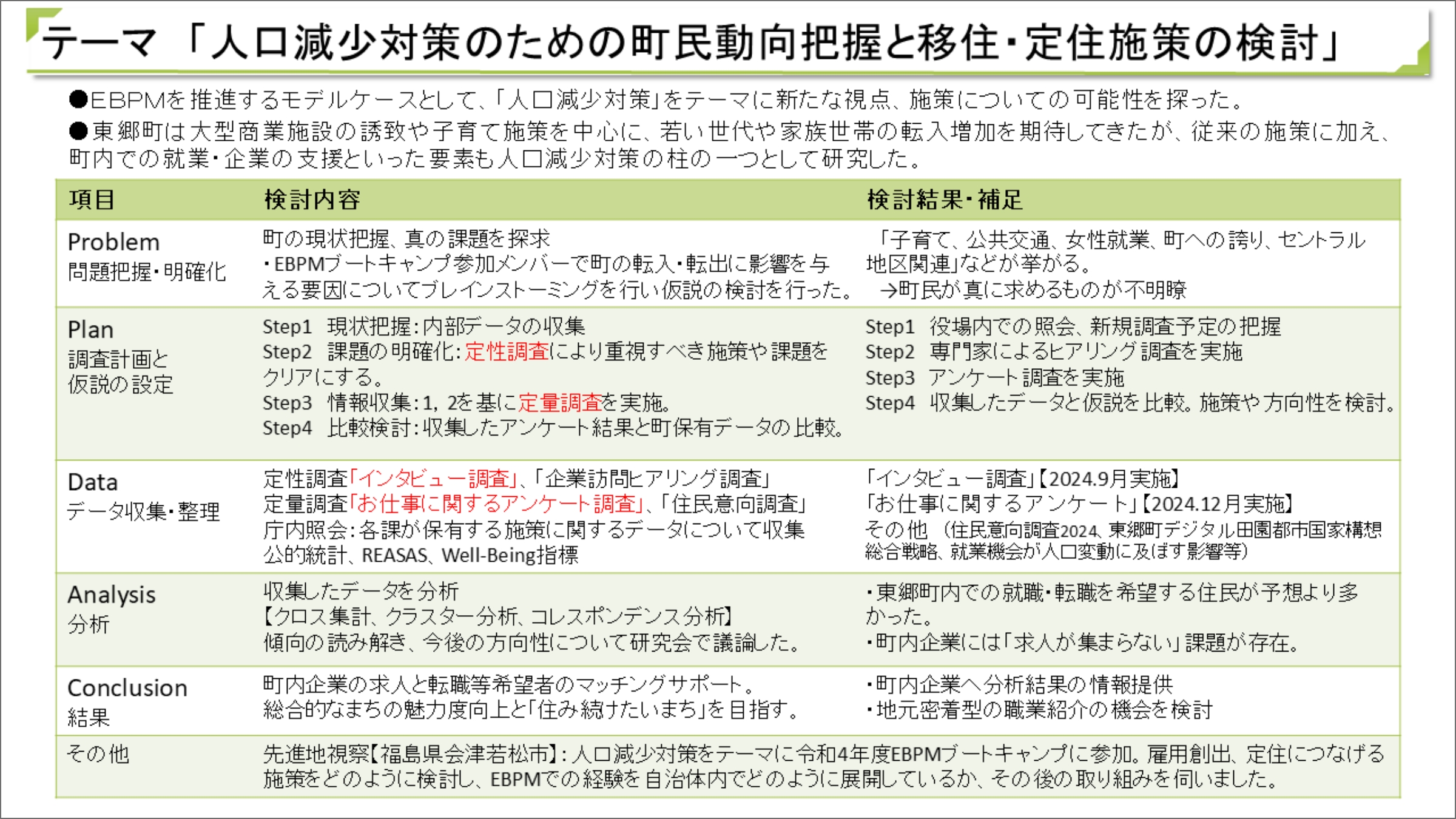

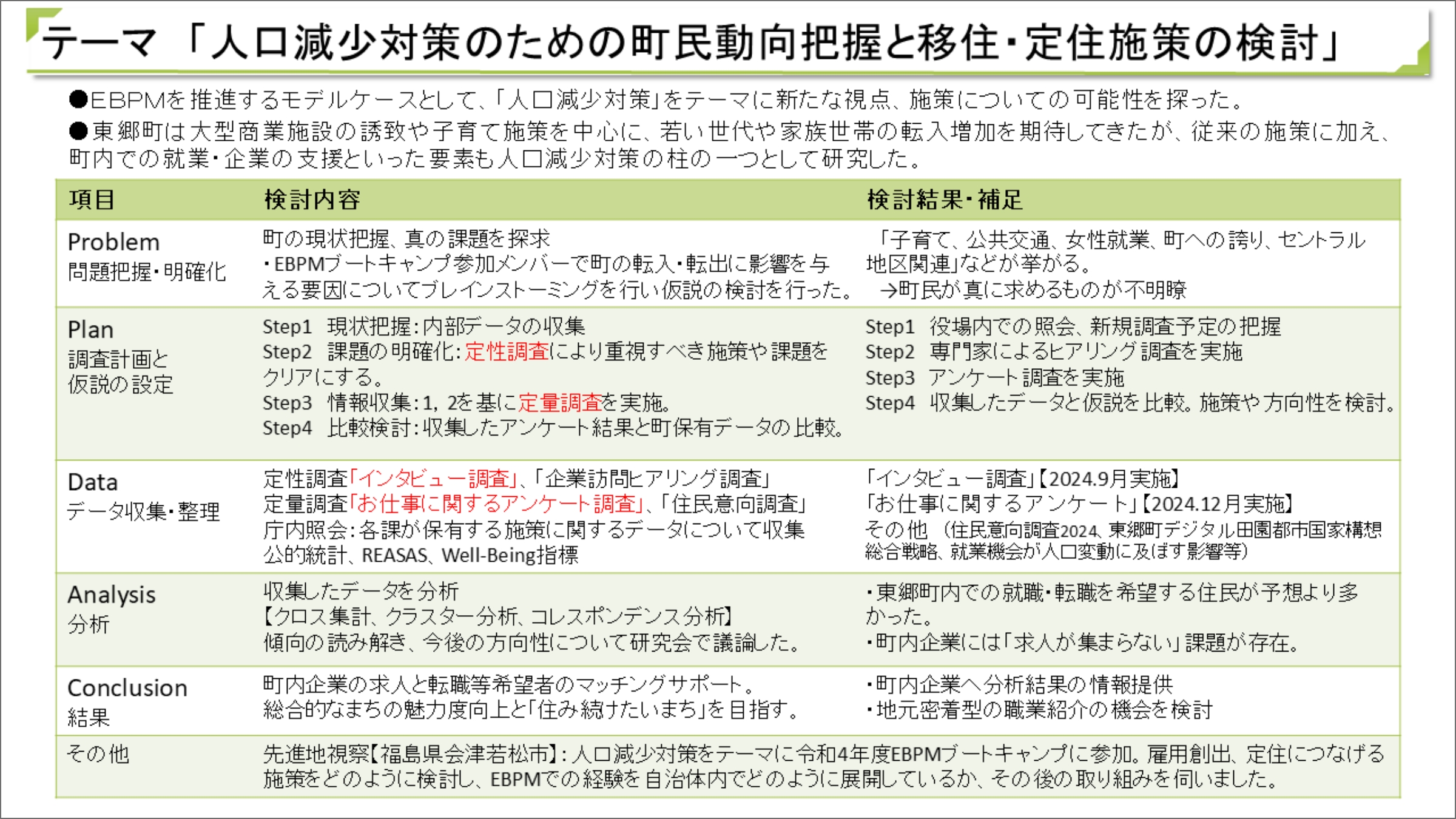

課題解決のプロセス

-

01現状把握

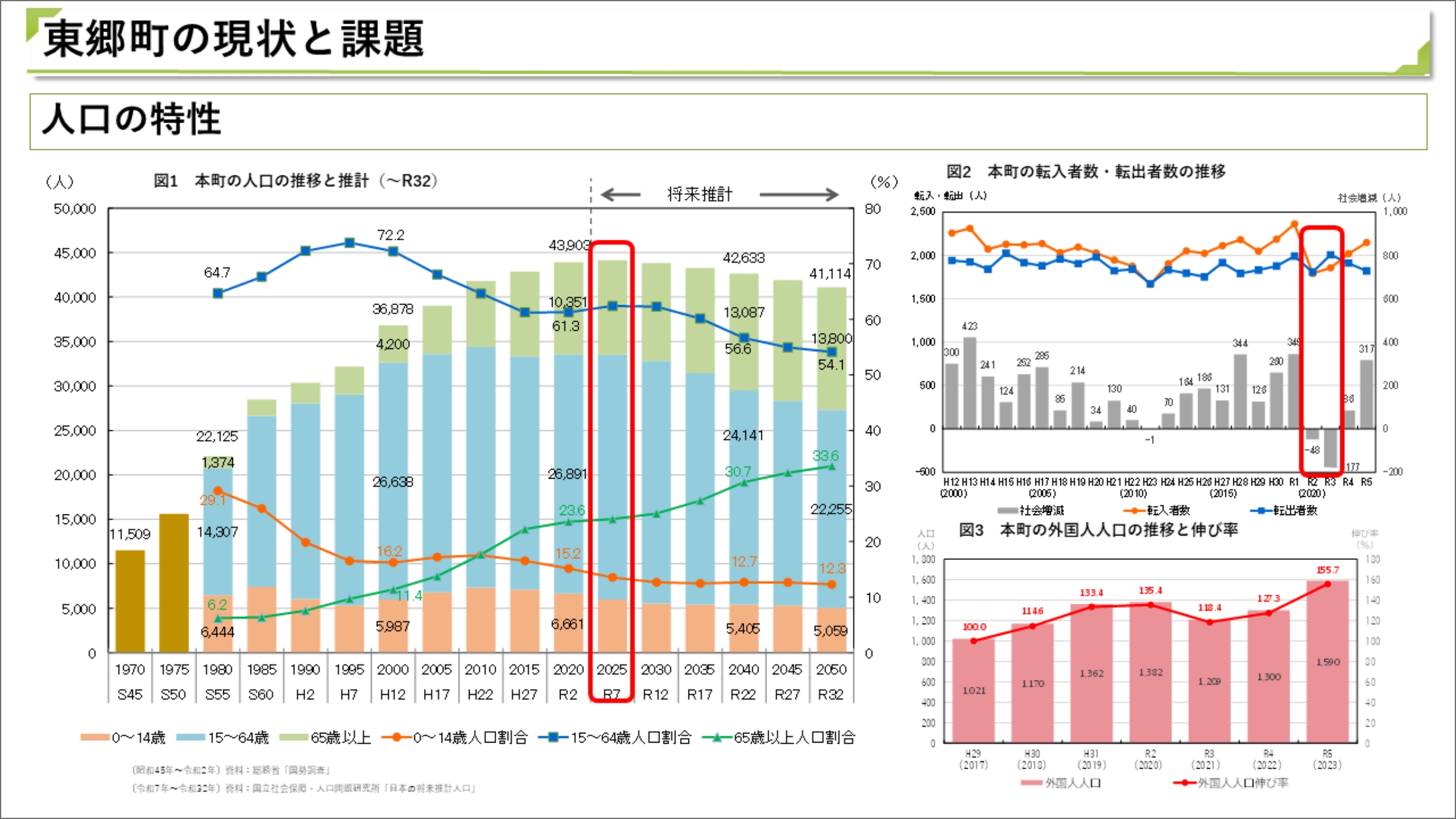

- 町が持つ人口統計データから東郷町の人口動向と就業特性の分析を行った。近年は外国人流入の関係で増加傾向があるが、その後は緩やかに減少が見込まれる。

- 定住についての町民のニーズを把握するため、インタビューによる定性調査を実施し、これまで町が持っていた仮説と住民が持つ要望のギャップを明らかにした。

- 東郷町がこれまで行ってきた若い世代や家族世帯の転入増加を目的とした施策以外に、「町内での就業や企業の支援」を新たな人口減少対策の柱の1つと仮定し、本研究会のスコープとした。

-

02目指すべき姿

「ずっと住み続けたい町づくり」の根幹を担うEBPMの実践方法を検討するとともに、東郷町がこれまで掲げてきた「子育てするなら東郷町」のコンセプトをより充実させるため、重点的に取り組むべき課題や町の強みを見極めることを目標とした。

-

03データ収集

- 人口統計データ(転入・転出者数、外国人人口の推移)

- 就業環境データ(町内企業の付加価値額、就業者数、通勤先データ)

- 住民意向調査(町内就業希望の有無、働きたい理由、希望する労働条件、ワークライフバランスの意識)

- 企業ヒアリングデータ(求人募集の課題、離職に関する課題、求める人材像)

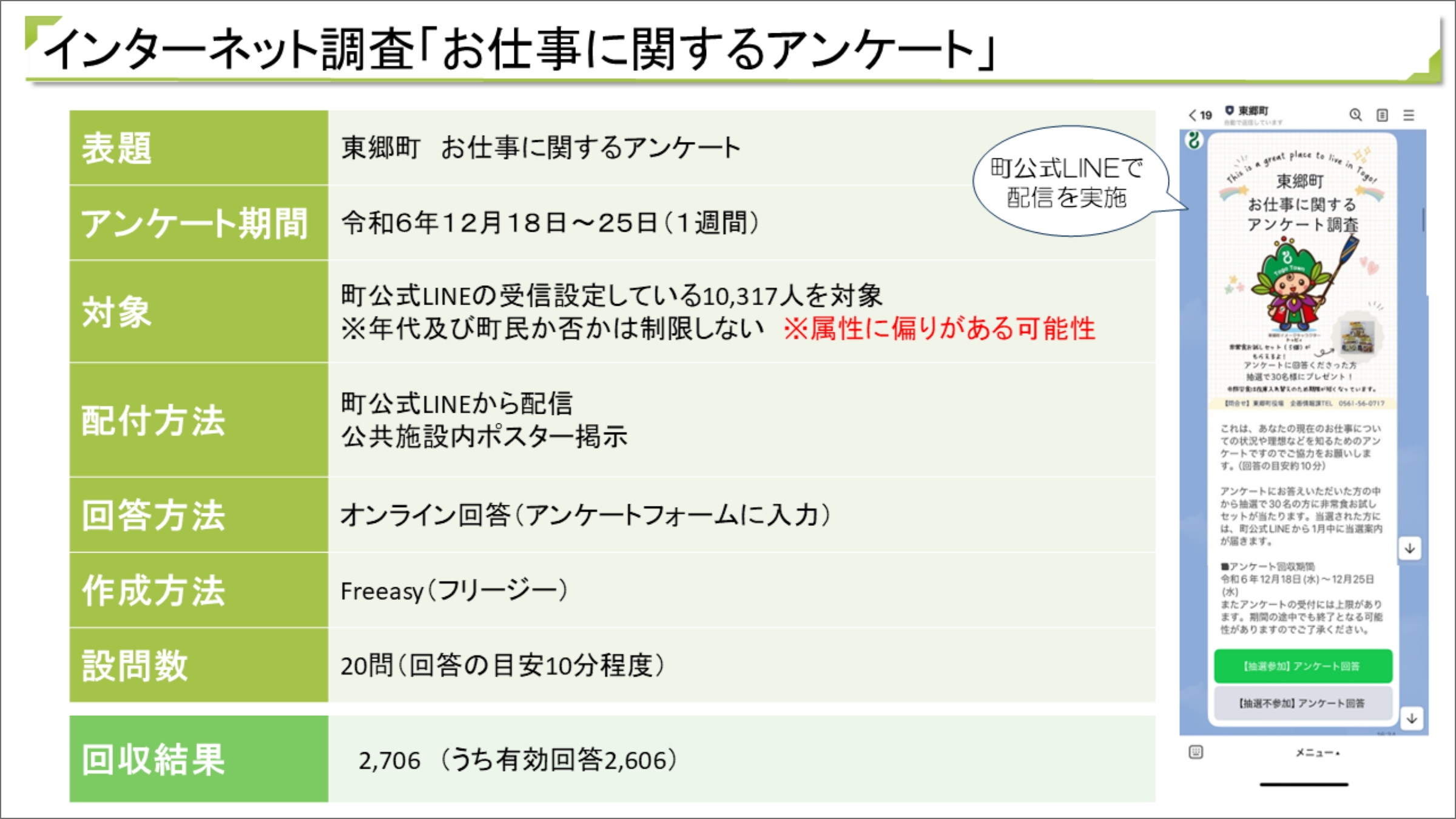

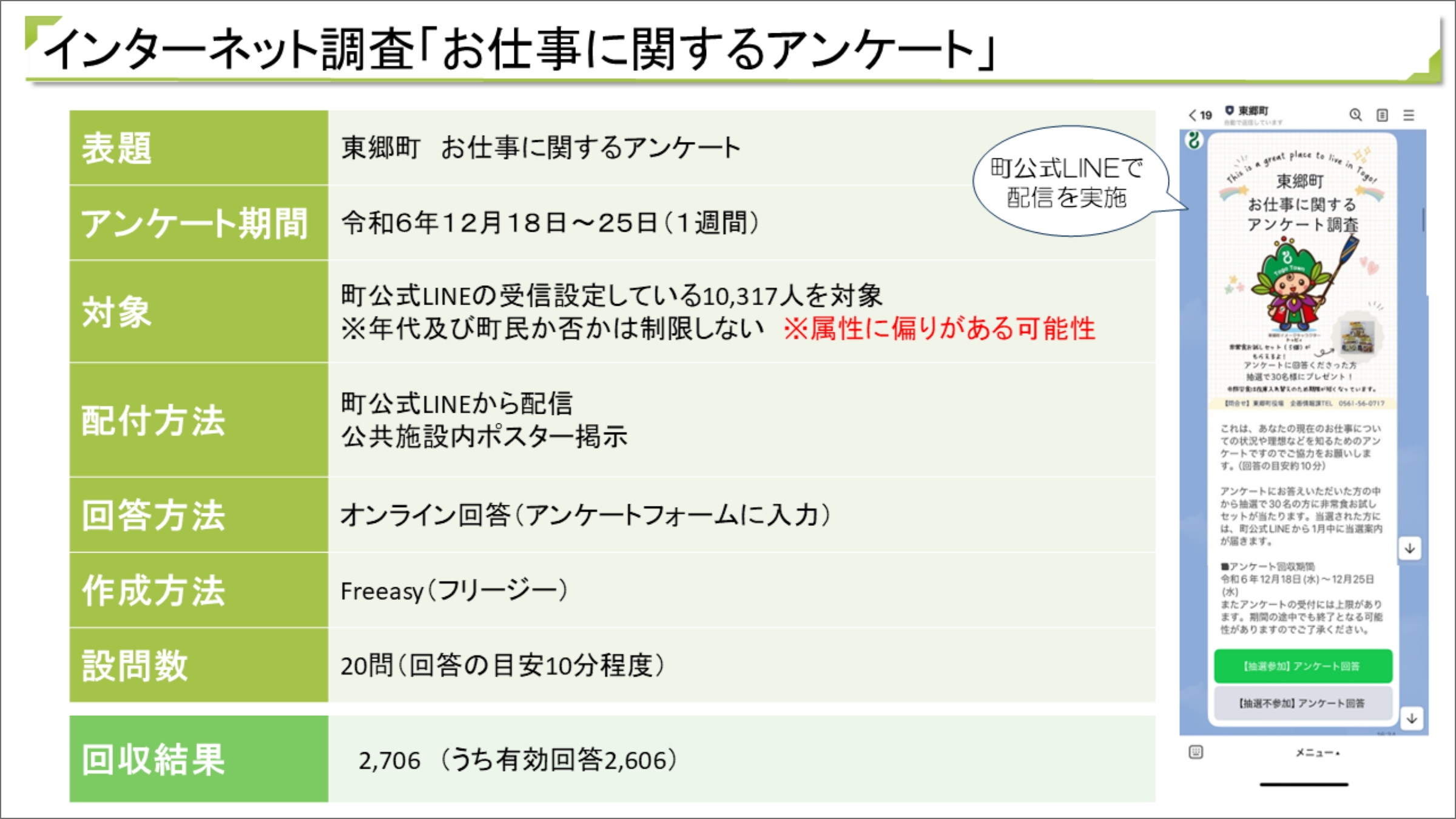

- インターネット調査「お仕事に関するアンケート」(東郷町民2,706名を対象)

-

04データ分析

- 就労希望の有無、職種・業種の選好、ワークライフバランスの重視度についての分析

- 内閣府Well-Being指標結果のデータとの比較(レーダーチャート、散布図)

- 「お仕事に関するアンケート」基礎集計、町内就労希望者の希望項目、転職意向についてのクロス集計

- 30代・40代・年収200万以上希望×働く会社に求める傾向把握(クラスター分析、コレスポンデンス分析)

-

05結果

調査の結果、就職転職希望者のうち比較的多くが町内での就業希望を持っていた。また、就職転職希望者の年代や性別、希望年収、会社に求めるものなどの詳細な傾向を把握し、今後、町内企業への就業を促すために必要な情報を得ることができた。

-

06今後の取組

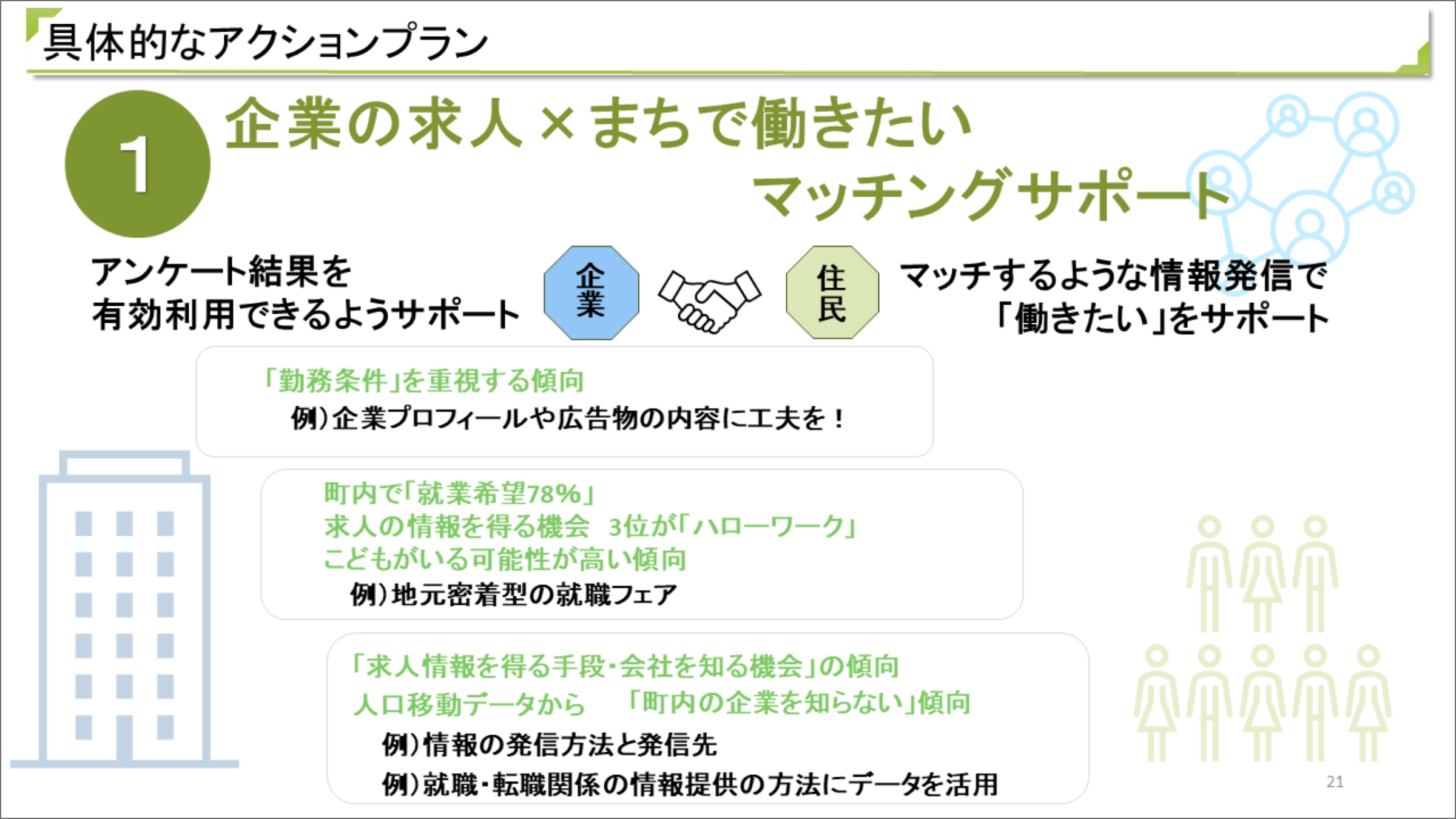

企業側の 「求人に応募が集まらない」「欲しい人材が確保しづらい」「従業員の定着が課題の企業もある」 という課題と、分析結果から得られた住民の「働きたい」希望のマッチングを目指し、

1.企業の求人情報を住民に適切に届ける

2.町内企業と求職者との接点を増やす

3.効果的な求人情報発信

という観点でのサポートを検討していく。

利用データ

本研究会では、既存データと研究会実施前から収集を予定していたデータを活用した。

- 東郷町人口統計データ

- 就業環境データ

- 令和6年度実施「住民意向調査」

- 町民向けアンケート「お仕事に関するアンケート」

- 先進自治体の事例データ(福島県会津若松市のEBPM活用事例)

解決プロセスの詳細

01.現状把握

東郷町の人口減少に関する実態を把握するため、人口減少に関連する要素について仮説を立て、それぞれのデータ整理を行った。

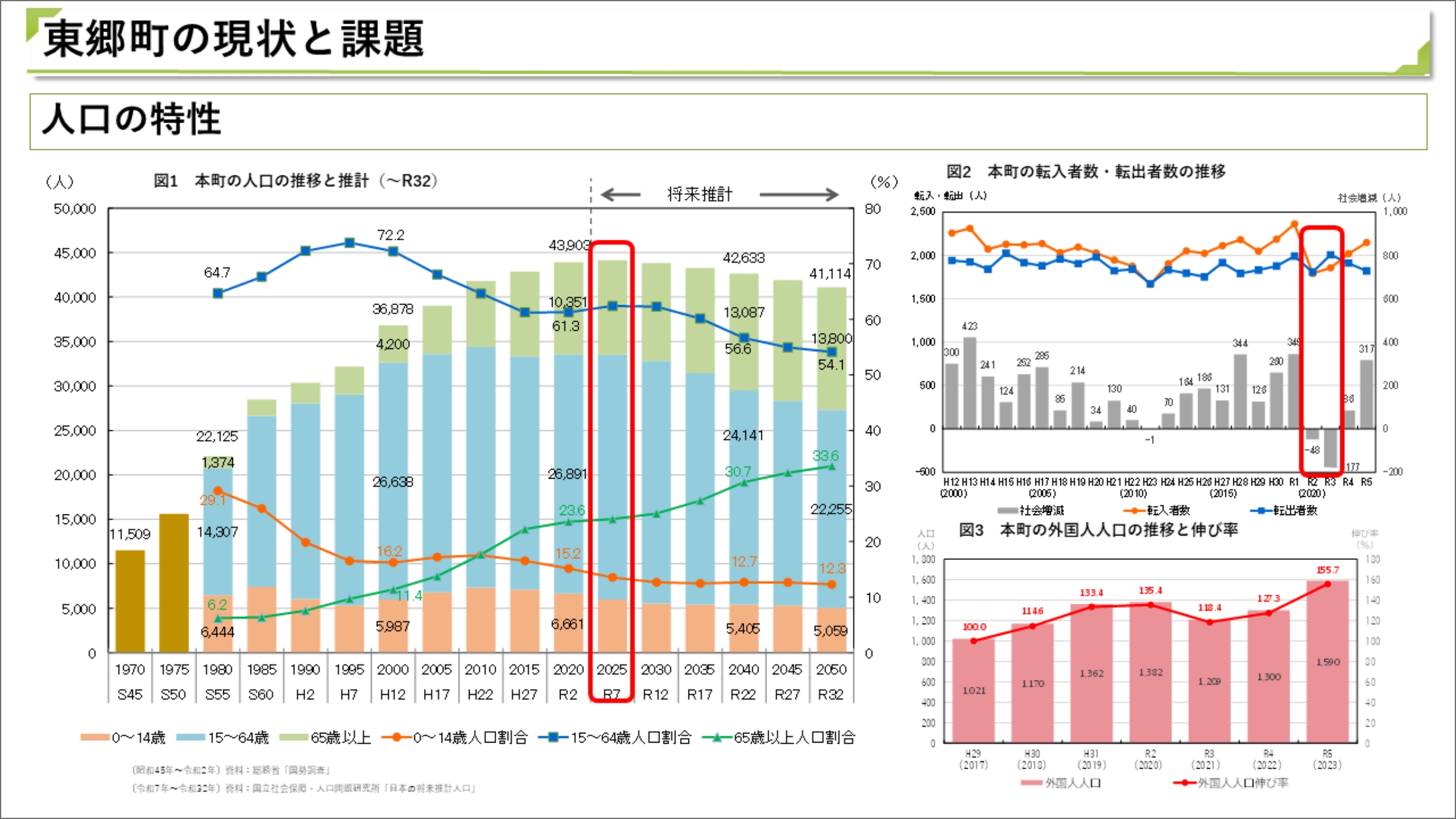

人口推移の分析では、赤枠に示す通り令和7年までは増加が続くものの、その後は緩やかに減少することが予測される。また、転入・転出者数の推移を確認すると、コロナ禍で一時的な社会減が発生したものの、その後は回復し、外国人人口の増加が社会増の主要因となっていることが分かった。

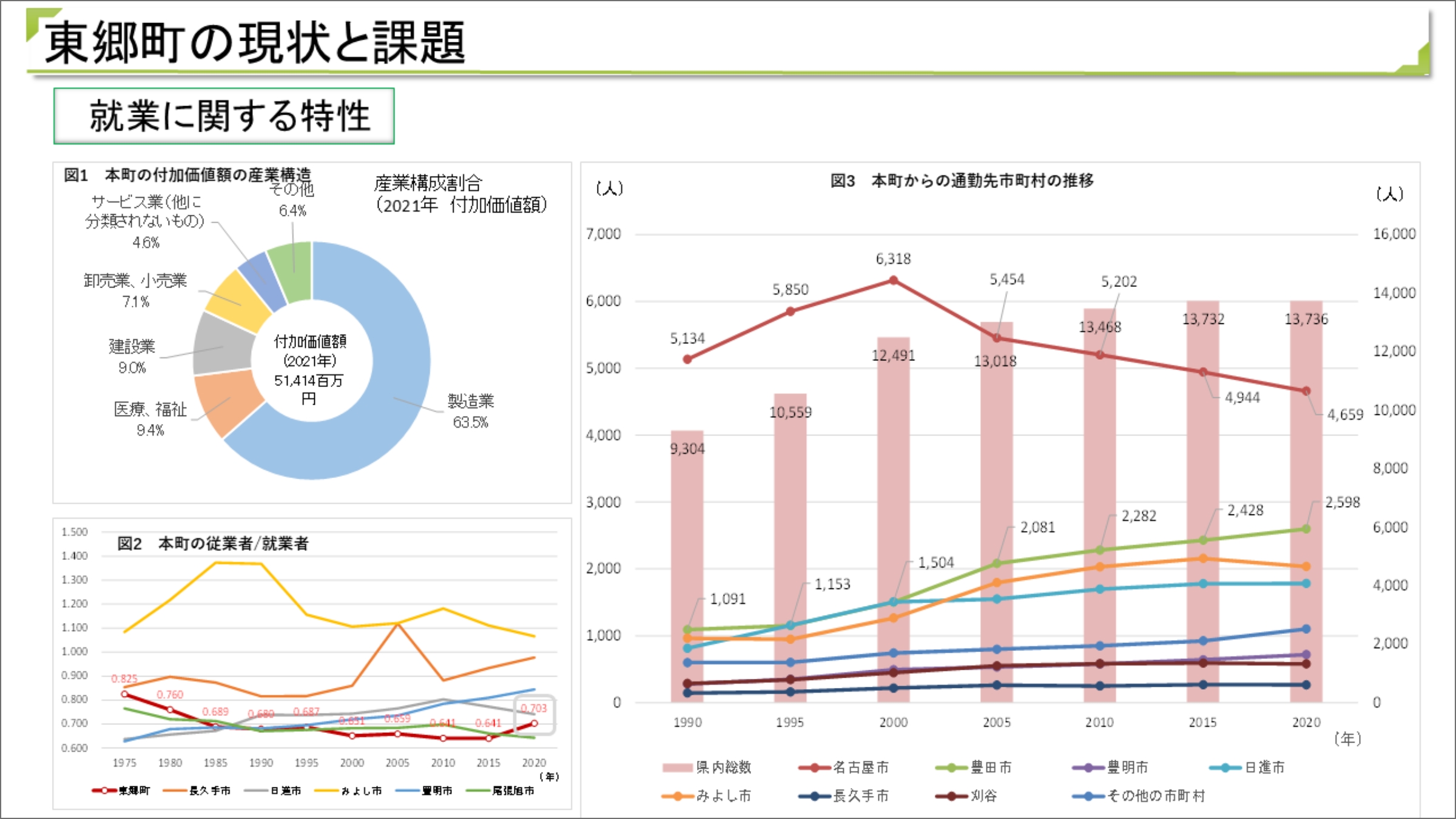

東郷町の特徴

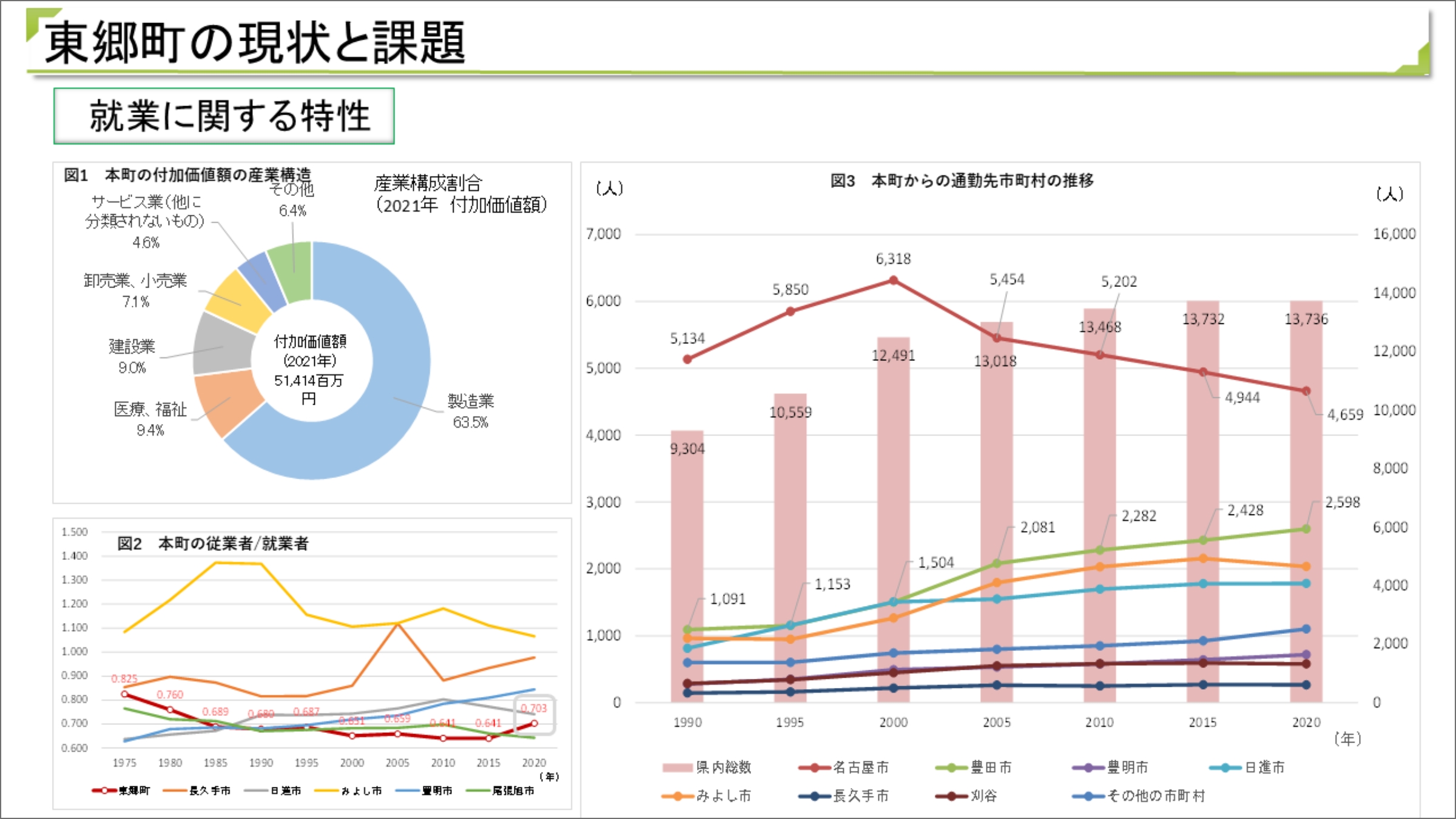

- 町内企業の付加価値額の約63.5%を製造業が占め、県平均を大きく上回る。

- 町内就業者の割合が低く、ベッドタウンの特性が強い。

- 通勤先の変化として、名古屋市への通勤が減少し、豊田市への通勤が増加傾向にある。

定性調査(Step1:グループインタビュー)

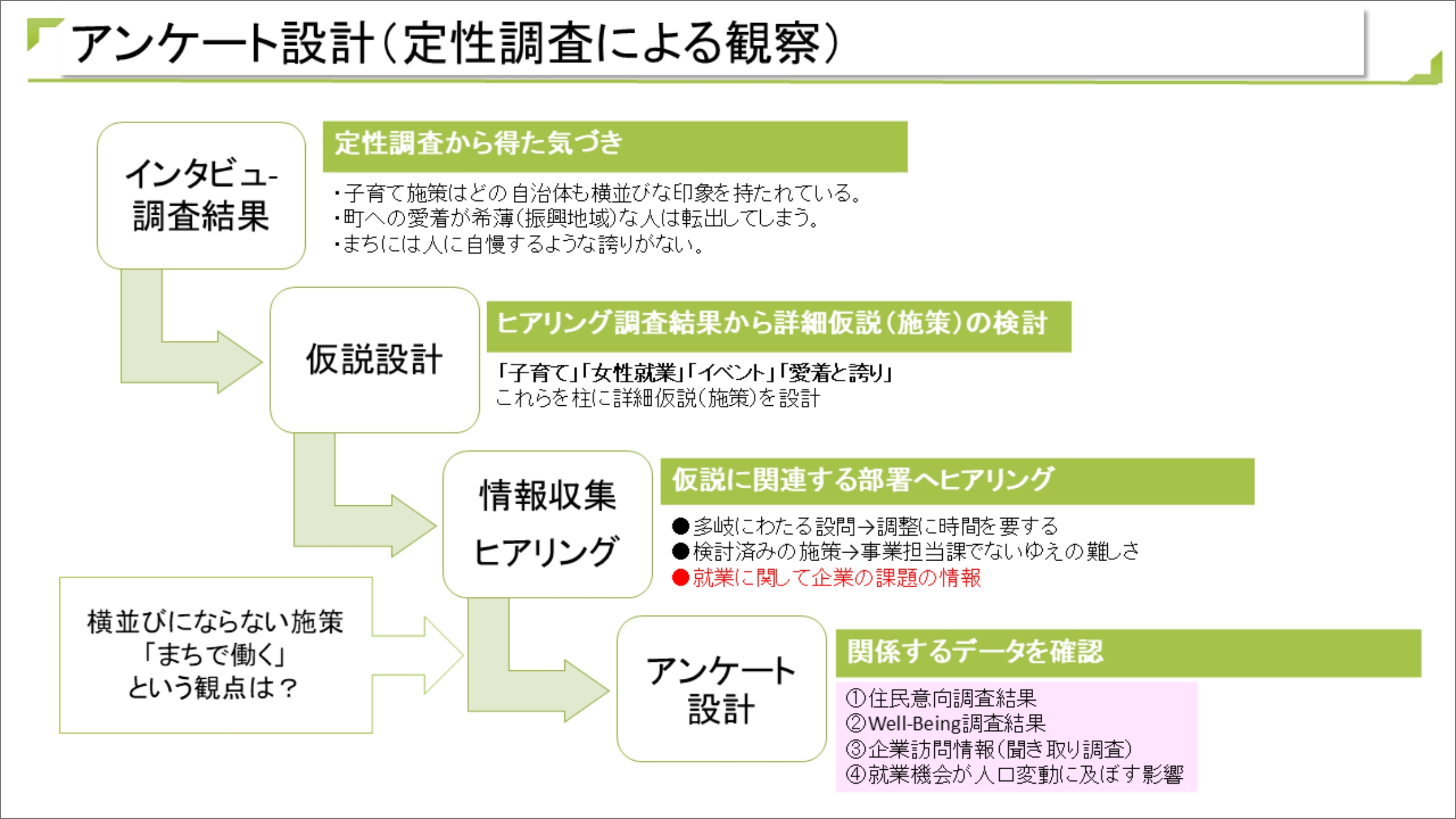

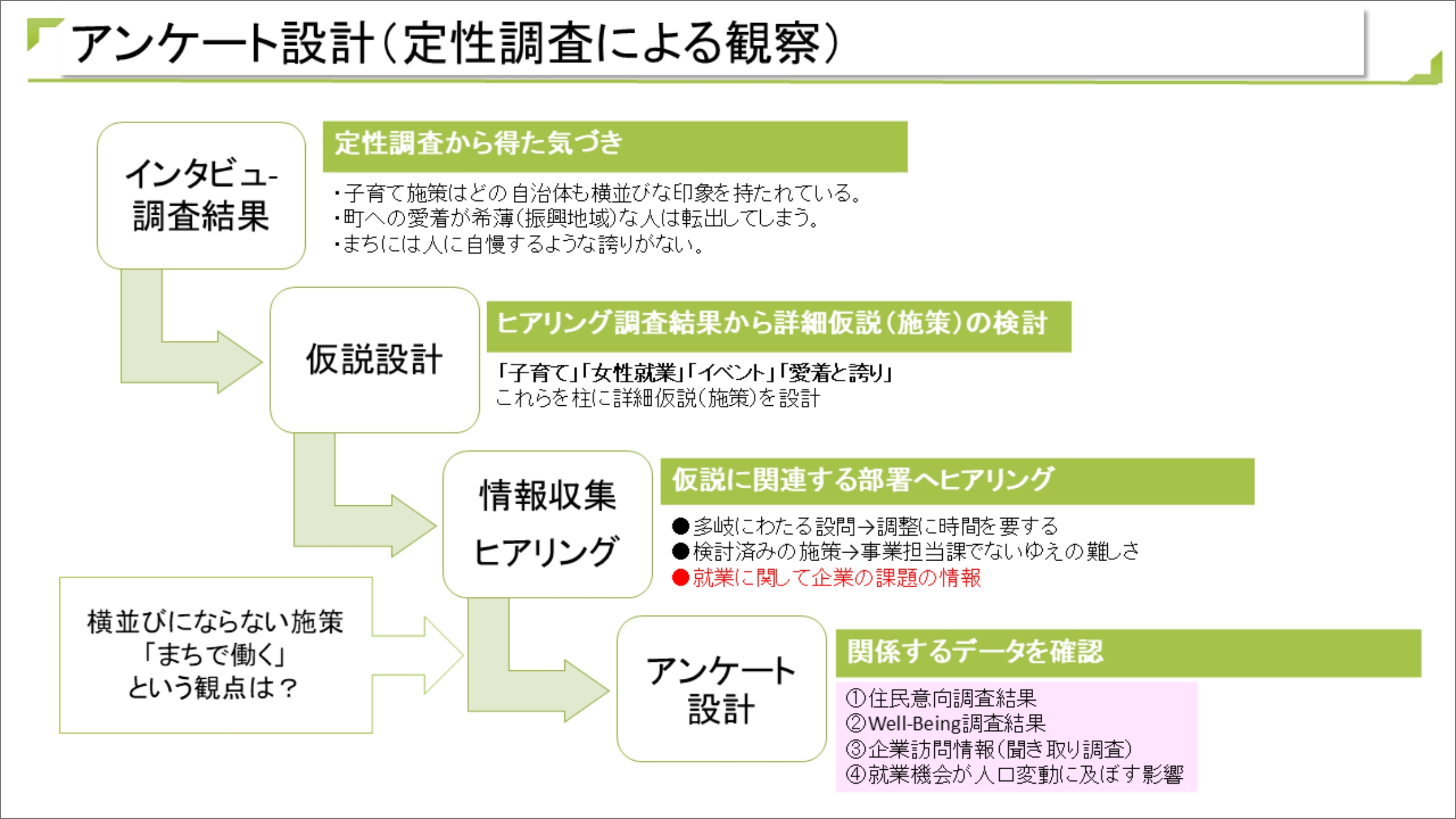

さらに、住民の本質的なニーズを把握するため、専門家のアドバイスを受けながら、定性調査としてグループインタビューを実施し、その結果をもとに定量調査(アンケート)を設計した。この二段階の調査を通じて、住民の生の声を収集し、従来の仮説とのギャップを明らかにすることを目指した。

主な気づき

- 転出理由の一つに「公共交通の利便性」があり、特に10代の学生時期の交通不満が影響している。

- 町に対する愛着があるものの、「人に自慢できる町の魅力」を感じていない住民が多い。

- リモートワークを増やしたいというニーズがあり、柔軟な働き方への関心が高い。

- 子育て施策について「どの自治体も横並び」という印象があり、差別化の必要性を認識。

上記の内容より、これまでは若い世代や家族世帯の転入増加を期待した施策を中心に行ってきたが、今回の研究においては「町内での就業や企業の支援」といった要素が、新たな人口減少対策の柱の1つになり得るのではないかという点に焦点をあて取り組んだ。

02.目指すべき姿

人口減少の課題が顕在化すると予測される近い将来に向けて、「ずっと住み続けたい町づくり」の根幹を担うEBPMの実践方法を検討するとともに、東郷町がこれまで掲げてきた「子育てするなら東郷町」のコンセプトをより充実させるため、重点的に取り組むべき課題や町の強みを見極め、政策立案の指針とする。

03.データ収集

人口動態、就業環境、企業の雇用状況、住民の意向など多角的なデータを活用した。主なデータは以下のとおり。

| データ名 |

内容 |

| 人口統計データ |

転入・転出者数、外国人人口の推移 |

| 就業環境データ |

町内企業の付加価値額、就業者数、通勤先データ |

| 住民意向調査 |

町内就業希望の有無、働きたい理由、希望する労働条件、ワークライフバランスの意識 |

| 企業ヒアリングデータ |

求人募集の課題、離職率、求める人材像 |

| インターネット調査「お仕事に関するアンケート」 |

東郷町民2,706名を対象 |

これらのデータを定性・定量の両面から分析し、施策立案の根拠とした。調査設計のプロセスは以下の通り。

インターネット調査「お仕事に関するアンケート」

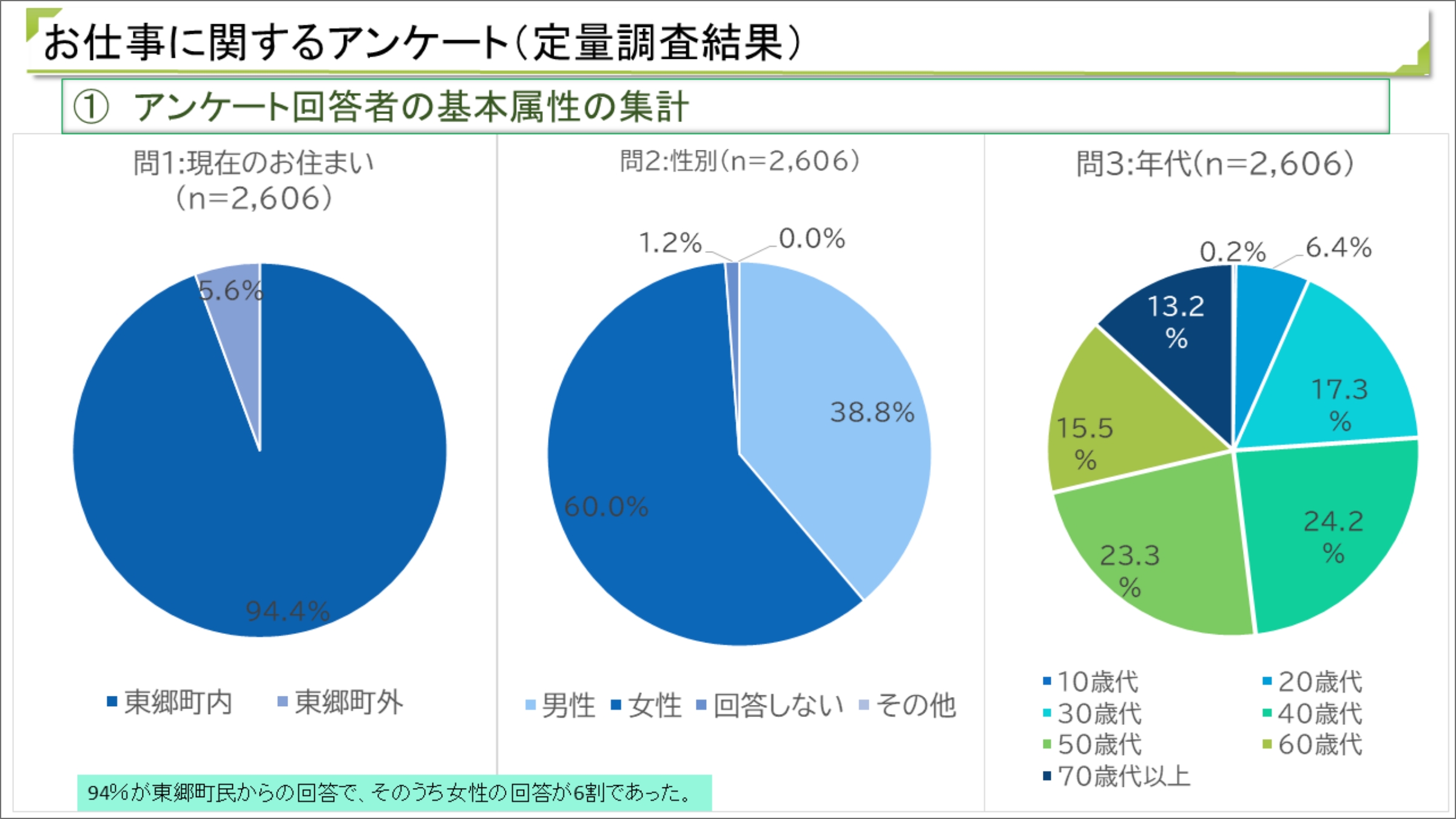

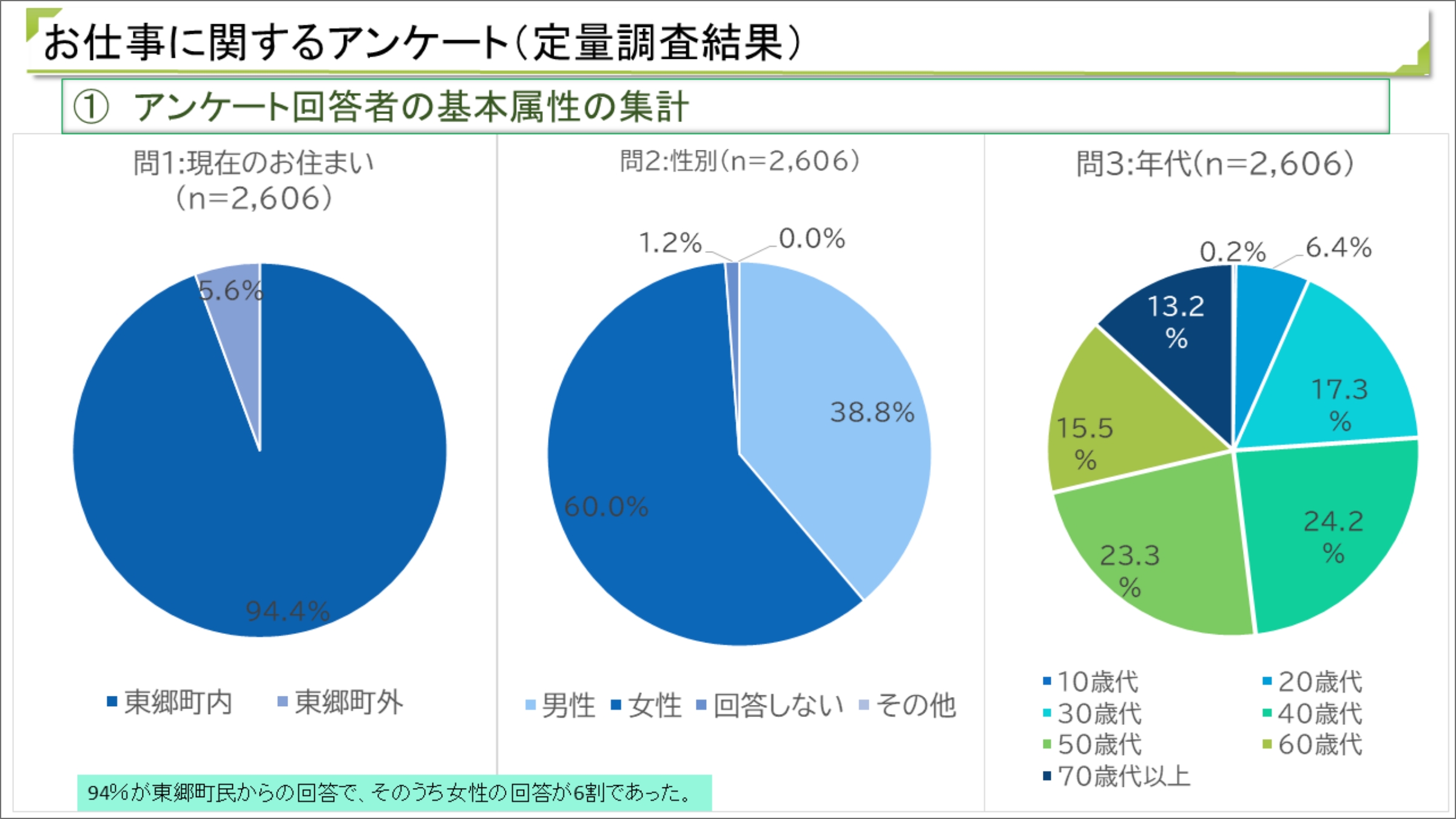

「東郷町で働き、住み続けてもらうために、企業側の課題に対して、町としてサポートできることはあるか。」という視点で全20問のアンケート調査を行った。町の公式LINEアカウントの受信設定者約1万人を対象に告知を行い、回収結果は目標数400件に対し、2,706件、うち、有効回答数 2,606 件の回答を得ることができた。

04.データ分析

住民意向調査

就労希望の有無、職種・業種の選好、ワークライフバランスの重視度についてクロス集計を行った。

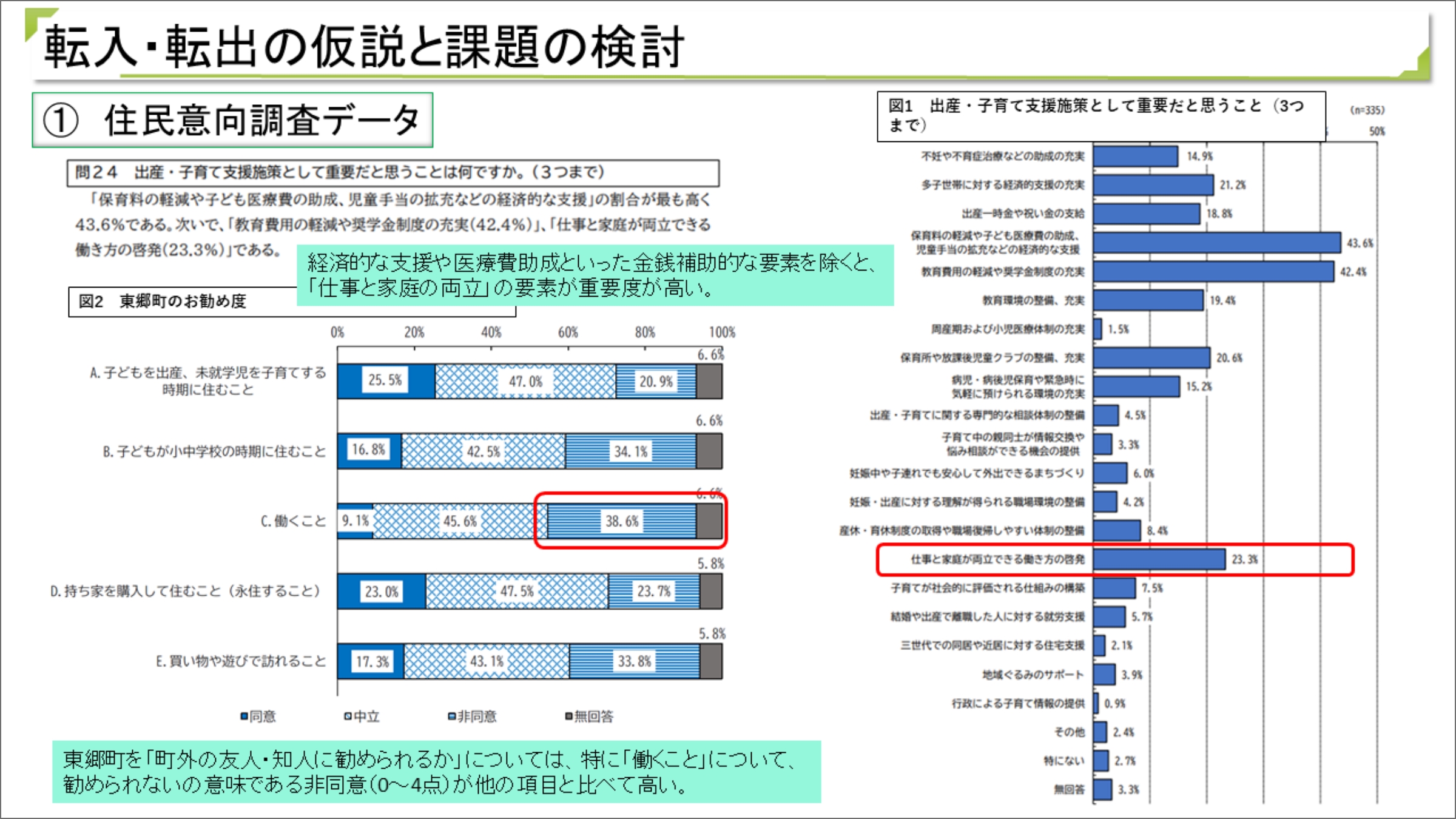

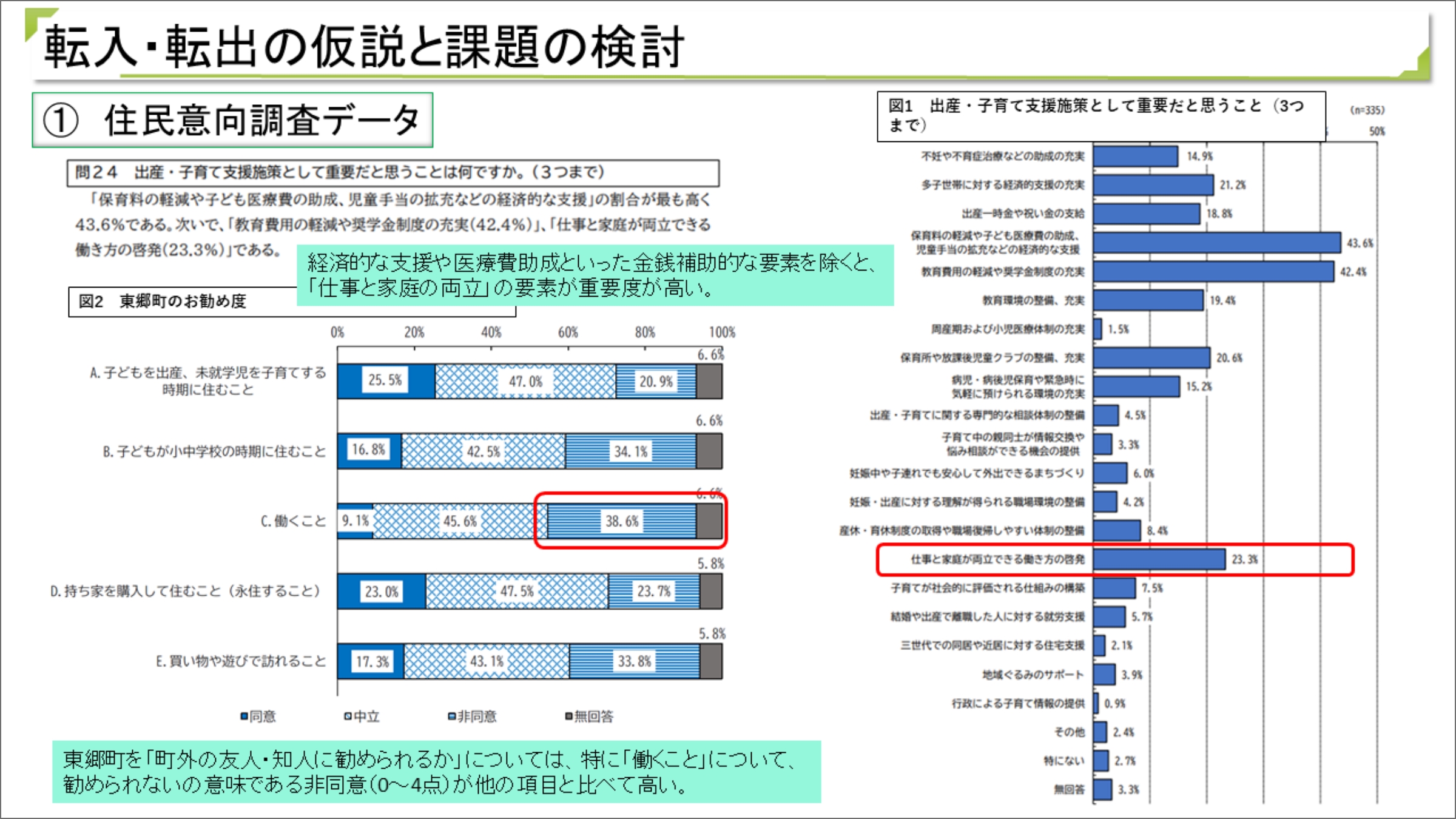

図1より「出産・子育て支援施策として重要だと思うこと」については、経済的支援の施策を除くと、「仕事と家庭が両立できる働き方の啓発」の重要度が高いことが分かった。図2より、シビックプライドに関する、「東郷町を町外の友人などにおすすめできるか?」という設問では、「働くこと」をおすすめしない割合が、他の項目と比べ高かった。

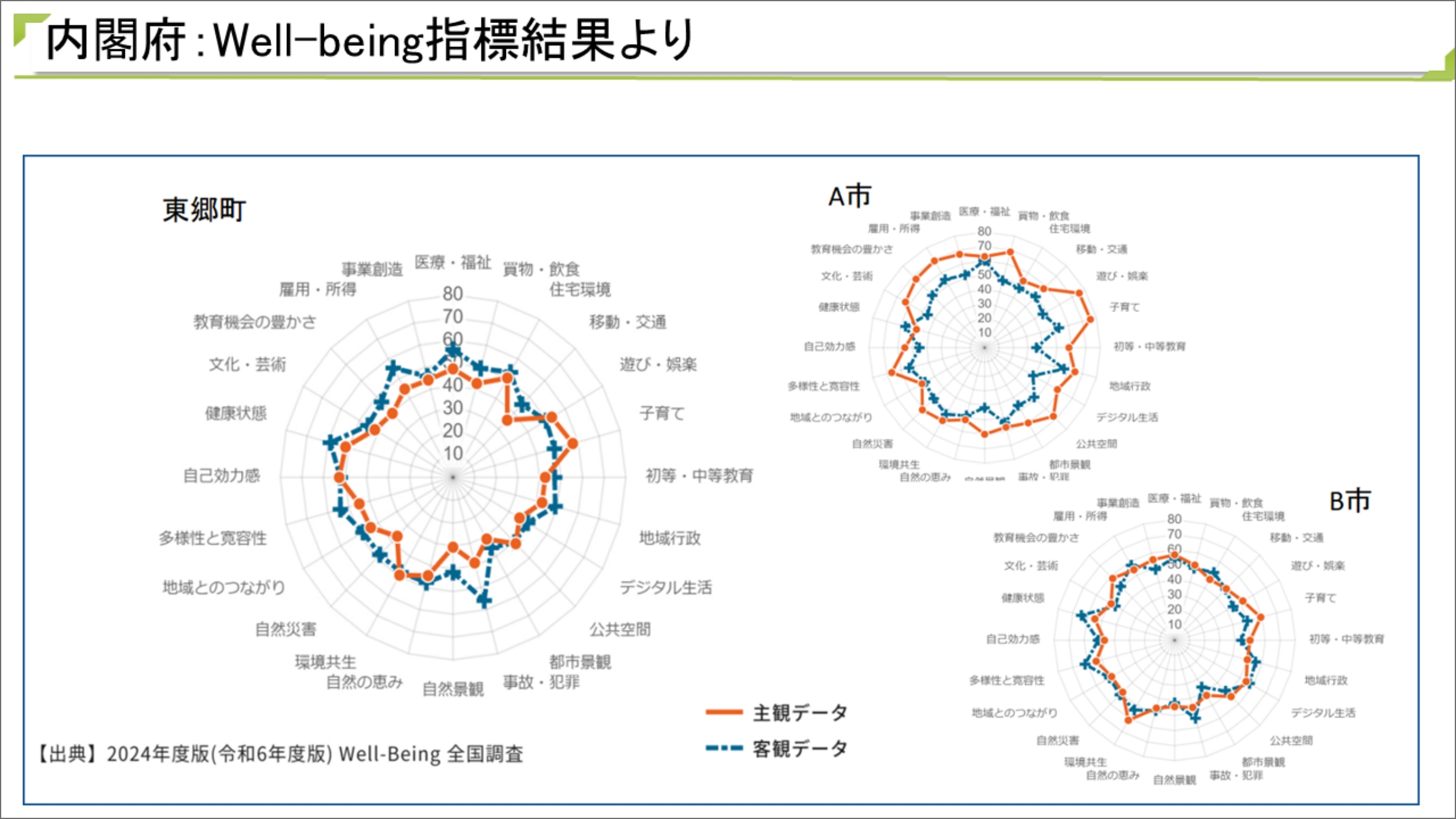

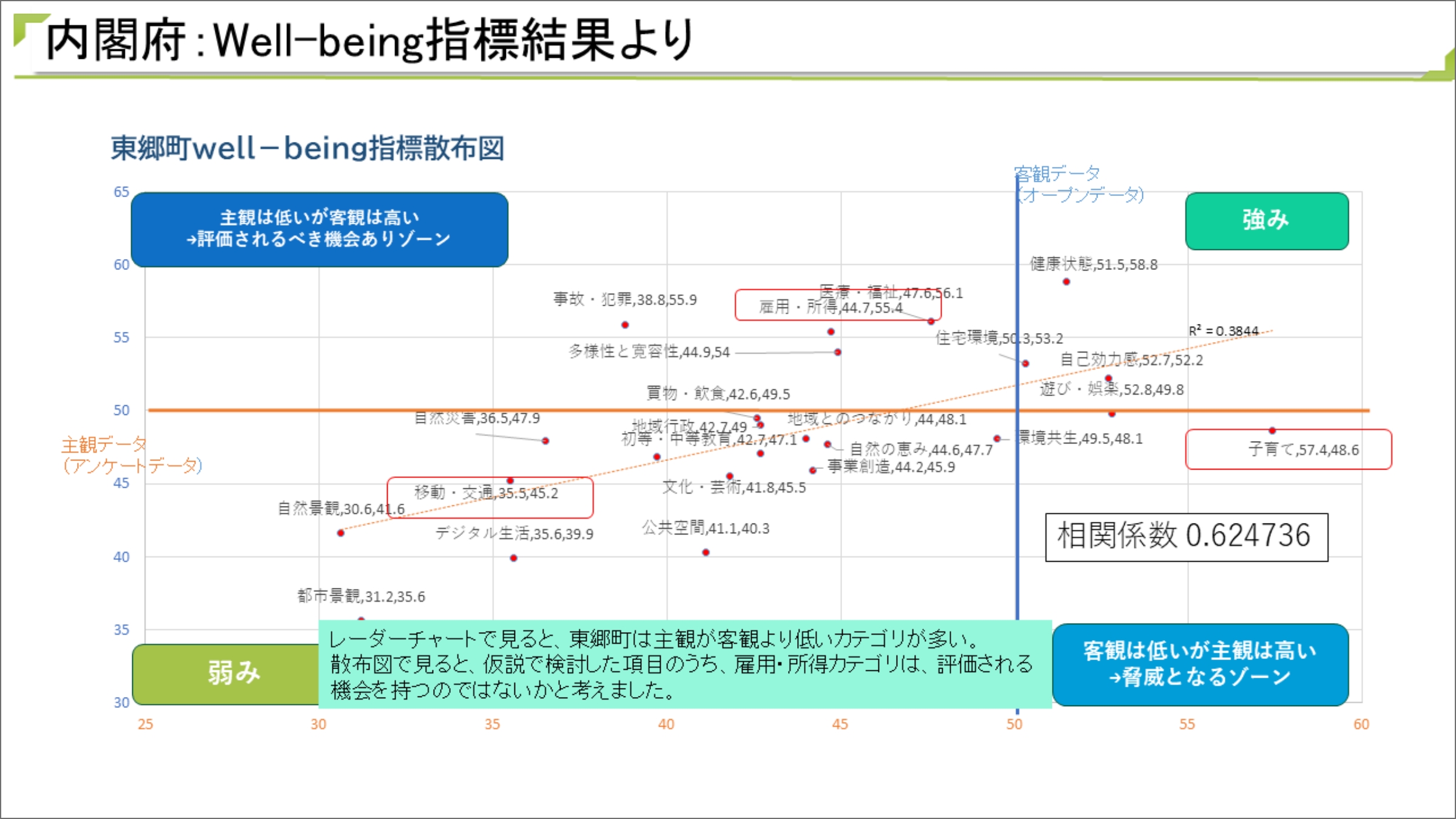

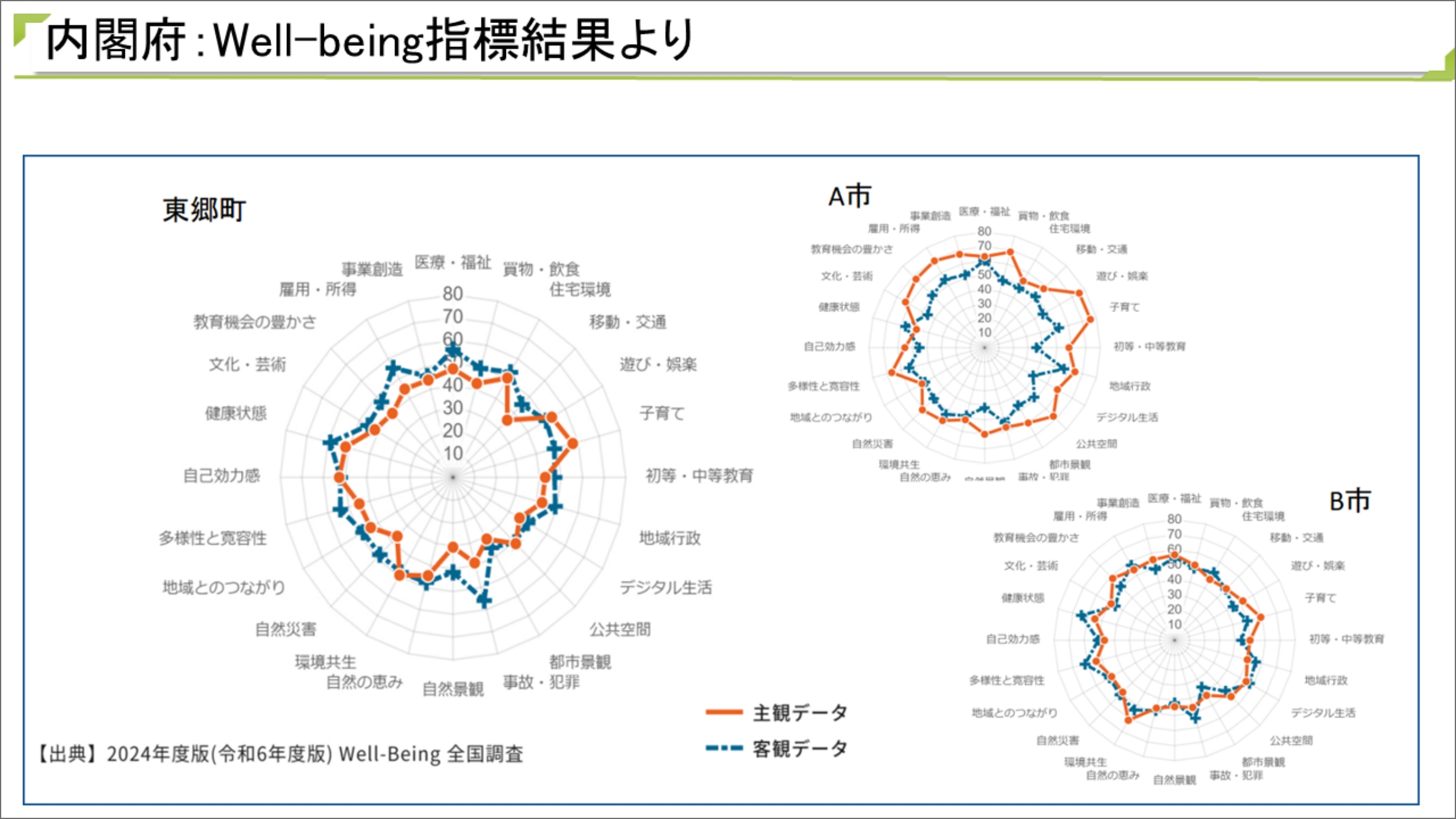

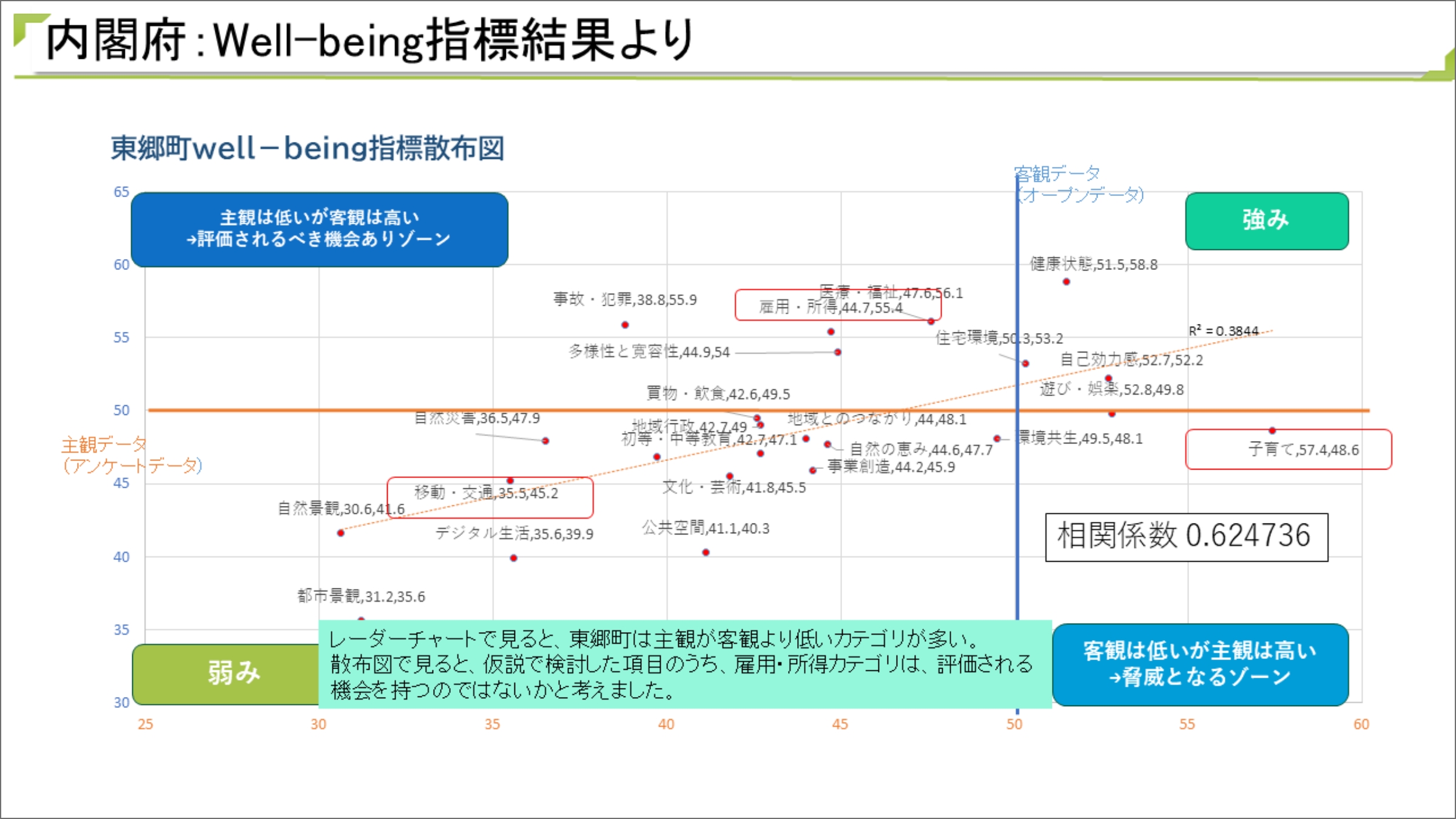

続いて、住民の暮らしやすさと幸福感を可視化したWell-Being指標結果のデータを参照した。レーダーチャートでは、東郷町は主観が客観より低いカテゴリが多く存在し、周辺自治体と比較しても低い傾向にあることがわかる。さらに、東郷町の施策の位置づけを俯瞰して見るため、50の数値をベースに、横軸を主観データ、縦軸を客観データとし、散布図に表現した。

東郷町の施策のうち、仮説を検討していたカテゴリはそれぞれ赤枠で示した場所に位置し、特に、雇用や所得に関しては客観値が高いことからも、働きかけによっては印象をかえ、評価される機会がある項目ではないかと捉えられる。

また、散布図からは緩やかな相関がみられるため、関係性があると読み解くことができた。全体的には主観データが総じて低いスコアであることから、まちへの愛着やシビックプライドの点において、向上の余地があると解釈した。

ここまで挙げられた結果と東郷町が行った企業向けの聞き取り調査の定性情報から、以下の仮説を立て、定量調査によるデータ取得と分析を行った。

想定仮説

- 東郷町民は町内で就業したいと思っていないのではないか。

- 町民は町内企業や求人をそもそも知らないのではないか。

- 町内に働きたい企業が増えれば、まちが「ずっと住み続けたいまち」になるのではないか。

「東郷町で働き、住み続けてもらうために、企業側の課題に対して、町としてサポートできることはあるか。」という視点で、町民が求める就労環境を把握するためのアンケートを実施した。以下がその分析結果である。

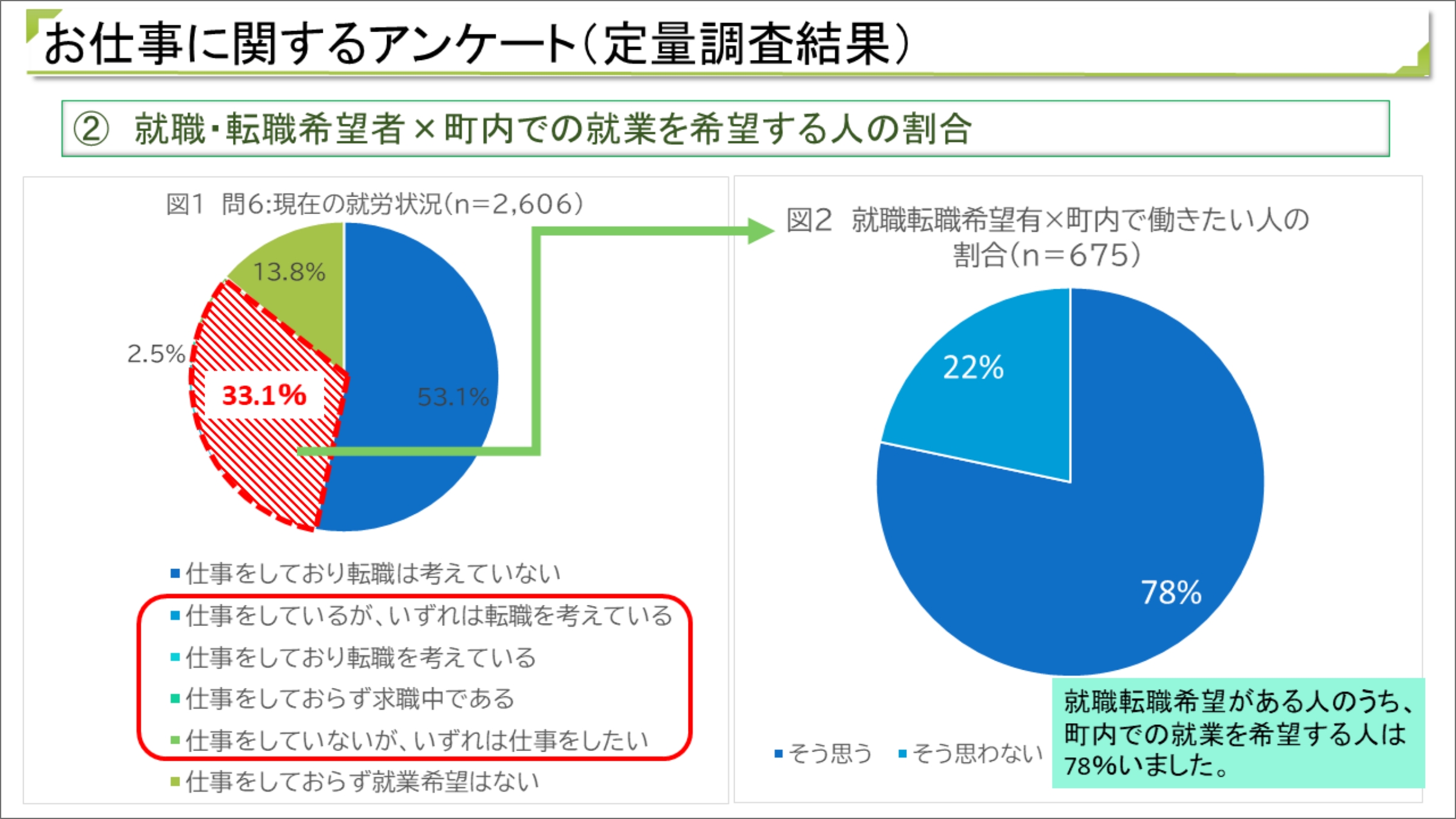

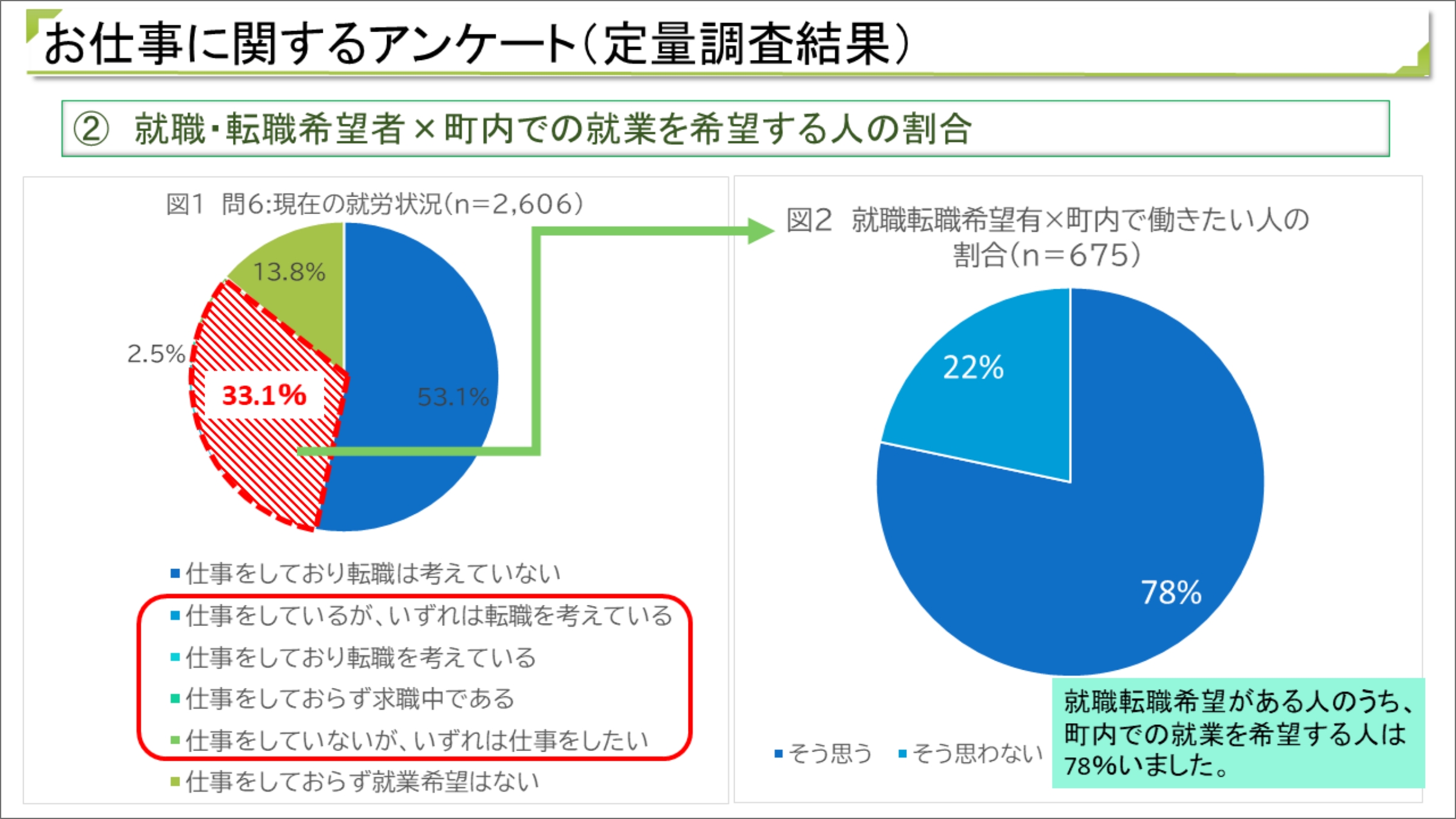

お仕事に関するアンケート

現在の就労状況と町内での就労希望については、図1赤枠で示した「いずれ転職や就職を考えている」人たちのゾーンについて掘り下げて解析をした。転職や就職を考えている人の割合は33.1%、その対象に対して「東郷町内で働きたいと思うかどうか」は78%が「そう思う」「どちらかというとそう思う」という回答であった。

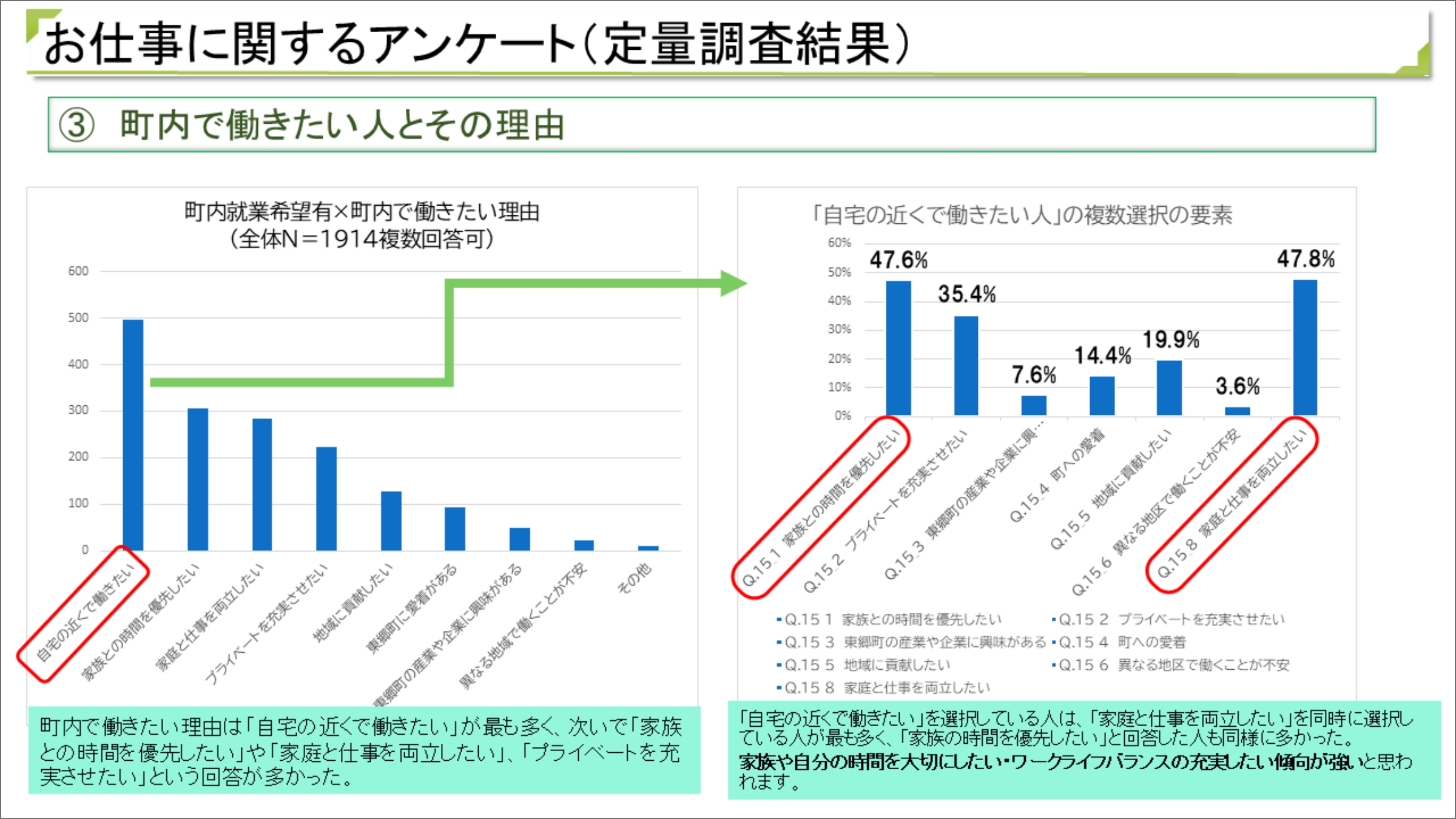

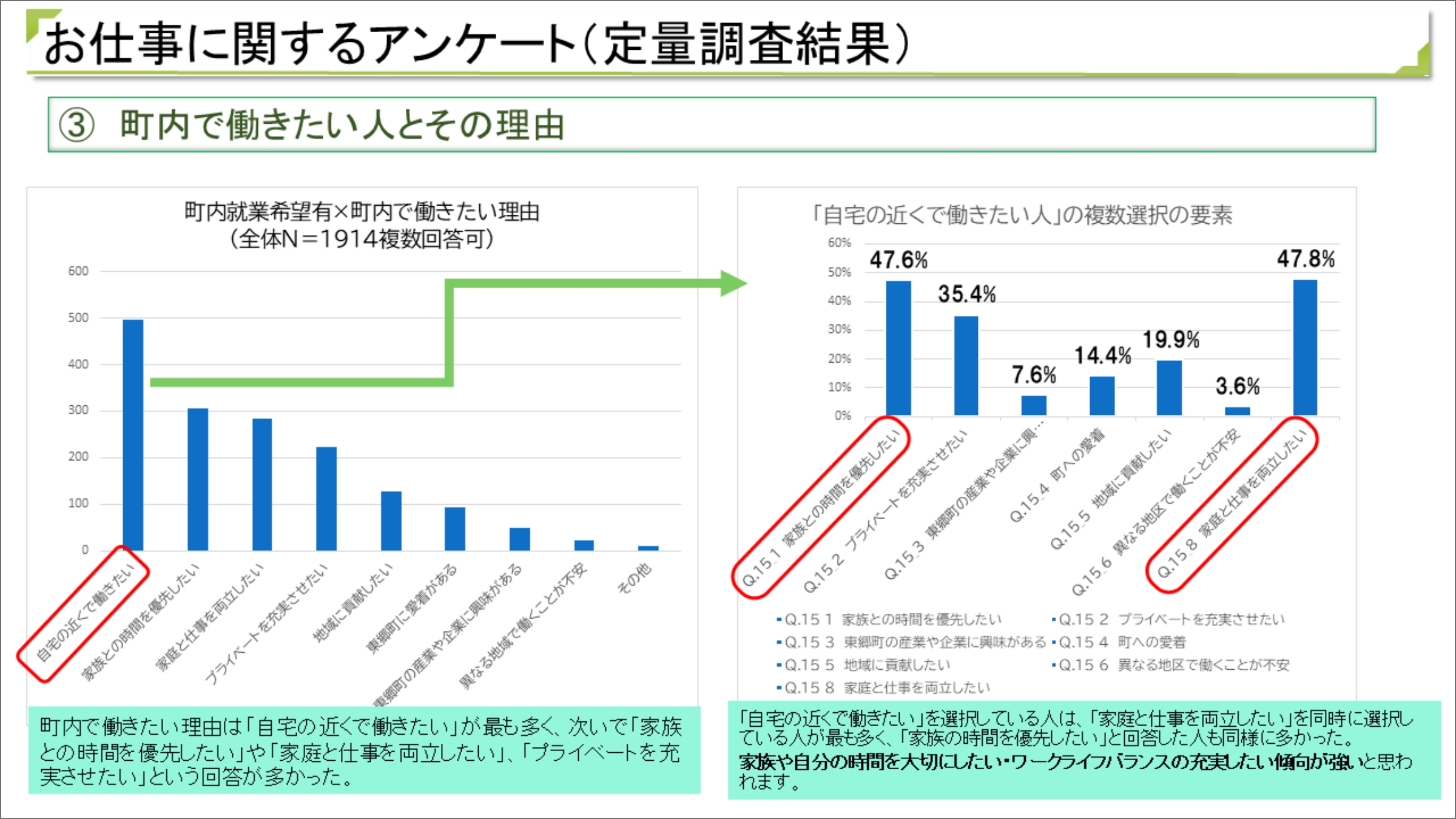

さらに町内で働きたい理由を聞いたところ、「自宅の近くで働きたい」という回答が最も多かった。さらにこの回答をした人は「家庭と仕事を両立したい」も同時に選択していた人が47.8%、「家族との時間を優先したい」も同時に選択していた人が47.6%あり、自宅近くの就業を望む人には「家族や自分の時間を大切にしたい」「ワークライフバランスを充実したい」傾向があることが分かった。

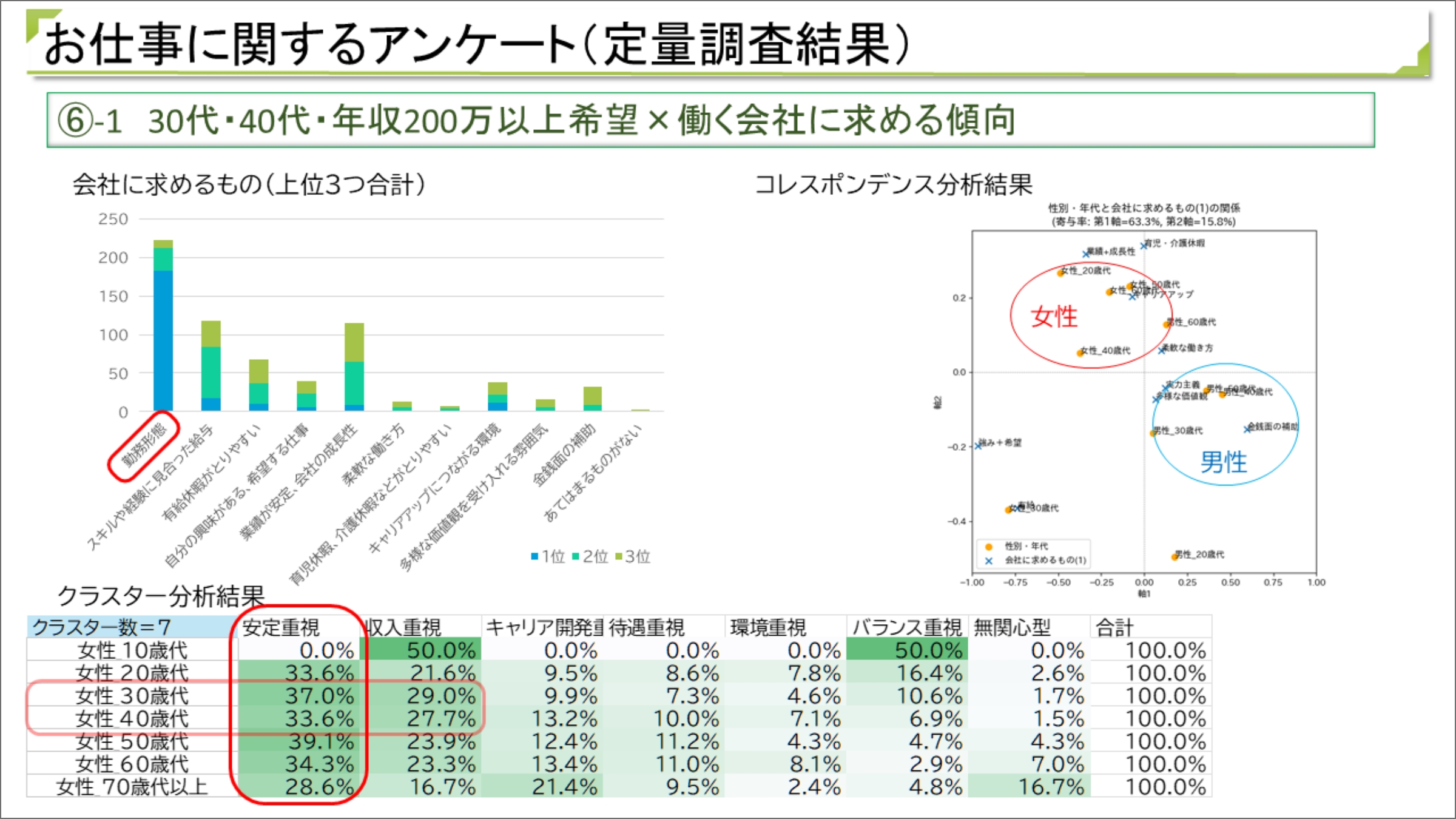

続いて、就職・転職希望者の属性と詳細な傾向について分析を行った。

年代と性別でクロス集計をしたところ、30・40代女性に希望者が多く、そのうちの家族構成を参照したところ、80%に15歳以下の子どもがいることが分かった。

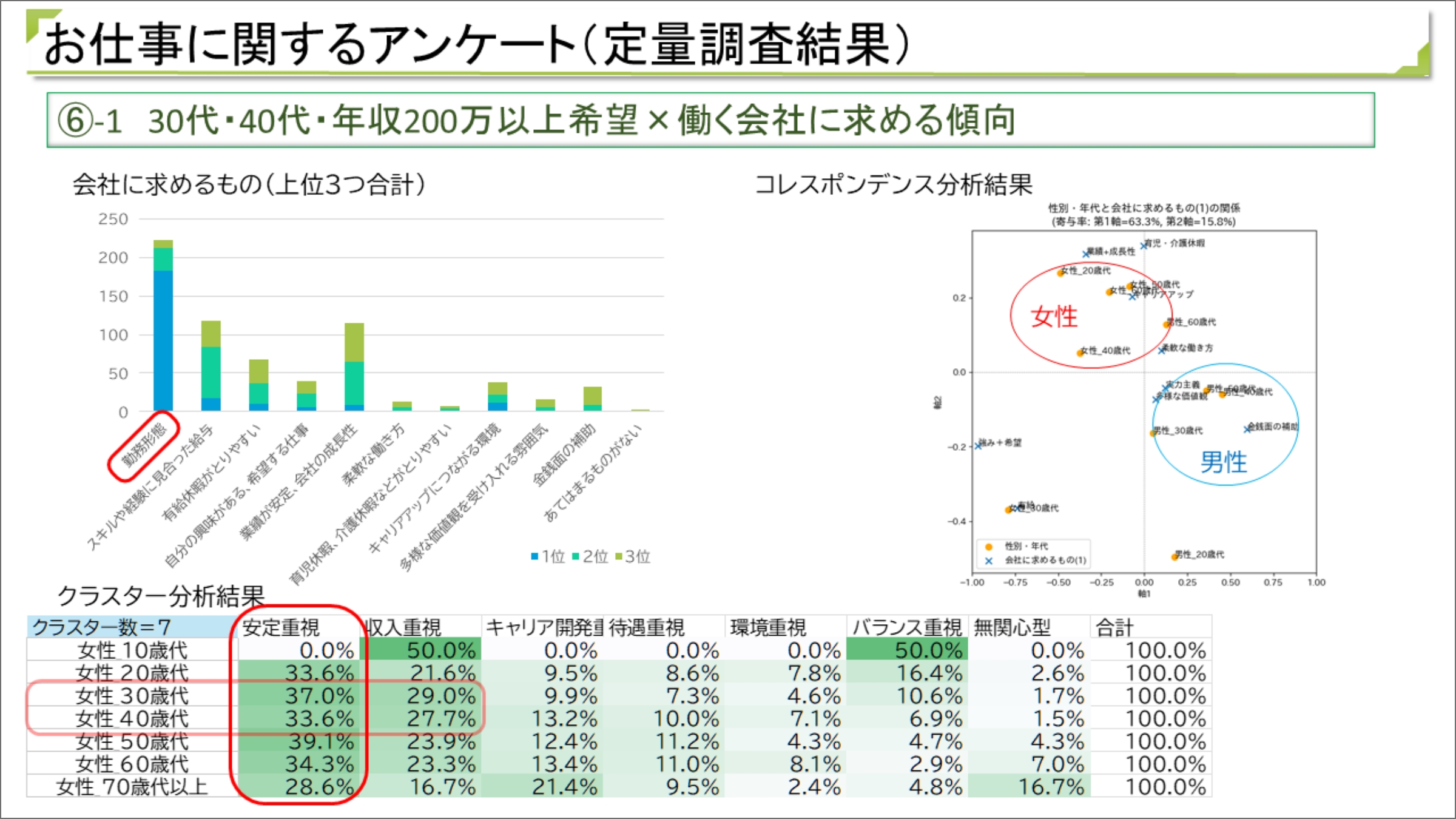

また、年収200万円以上を希望すると回答した人に絞り、自身が働く会社に求めるものの傾向を参照した。(正規雇用を希望していると想定した絞り込み)

コレスポンデンス分析、クラスター分析の実行

コレスポンデンス分析の結果、性別によって働く会社に求める重視項目が異なる傾向 が見られた。特に「有給」と「女性_30歳代」が近く、有給取得の重要性が示唆される。また、クラスター分析では、女性は各年代で「安定重視」が多く、30代・40代では「収入重視」も3割近くを占め、安定と収入の両方を重視する傾向 が強いことが分かった。また、町内就業者は町外就業者に比べ、勤務形態が理想に合っていると感じる割合が高い傾向があった。これにより、町内での就業は希望と現状が一致しやすい可能性が示唆された。

求人情報を得る手段・会社を知る機会について

町内の企業を知る機会や、求人情報を得るためにはどのような機会があればよいのか可視化した。求人情報を得る手段を全体の傾向で見ると、「チラシ・求人情報誌」「就職支援サイト」「ハローワーク」の順にと回答した人が多くいた。

また、この設問の平均選択数は約2.38個であり、情報収集ツールは1つでなく複数から得ていることが分かる。会社を知る機会としては、最も多いのは「広告・看板」で、次が「企業のホームページ」「イベントの出店」と続いた。

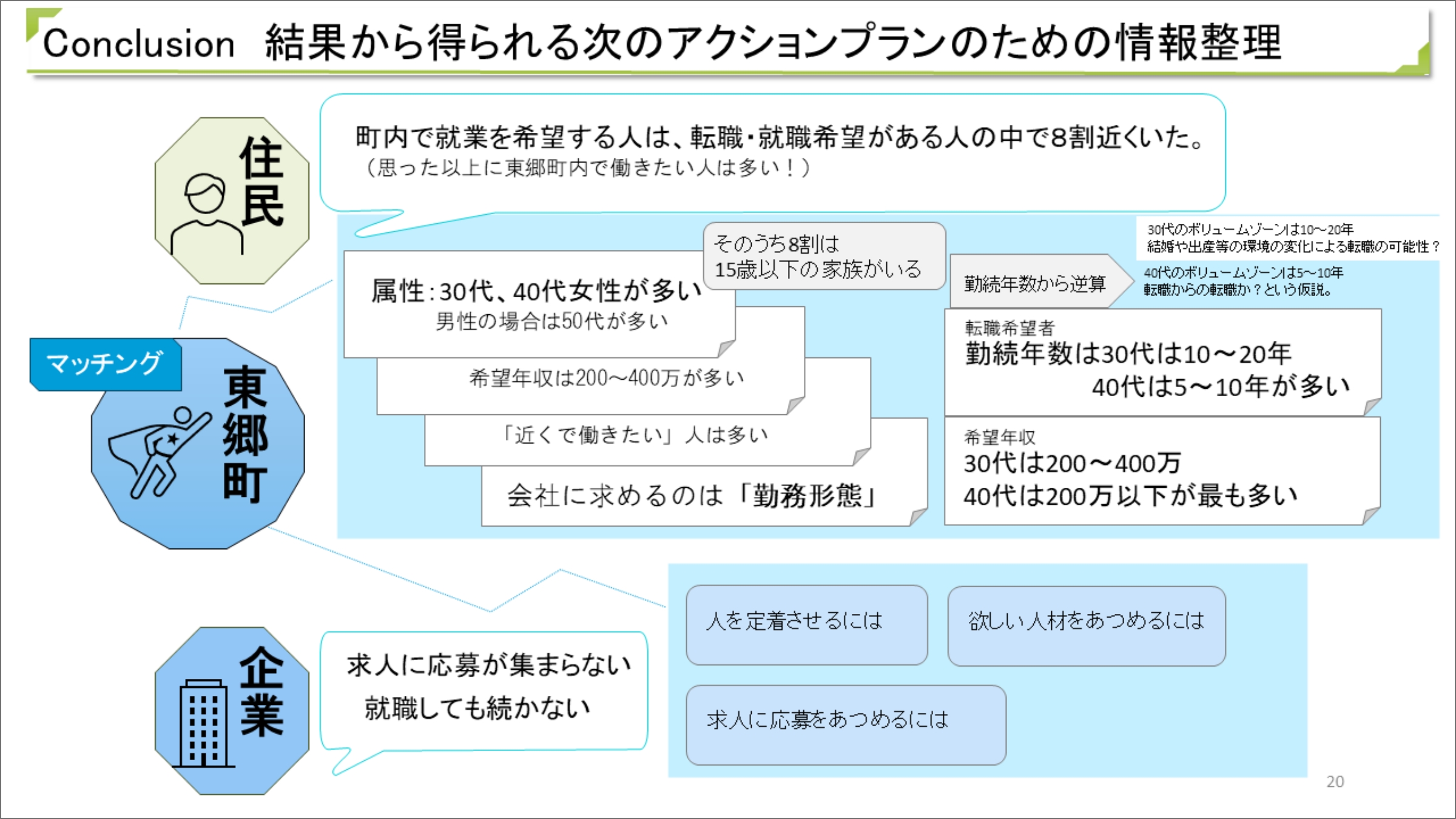

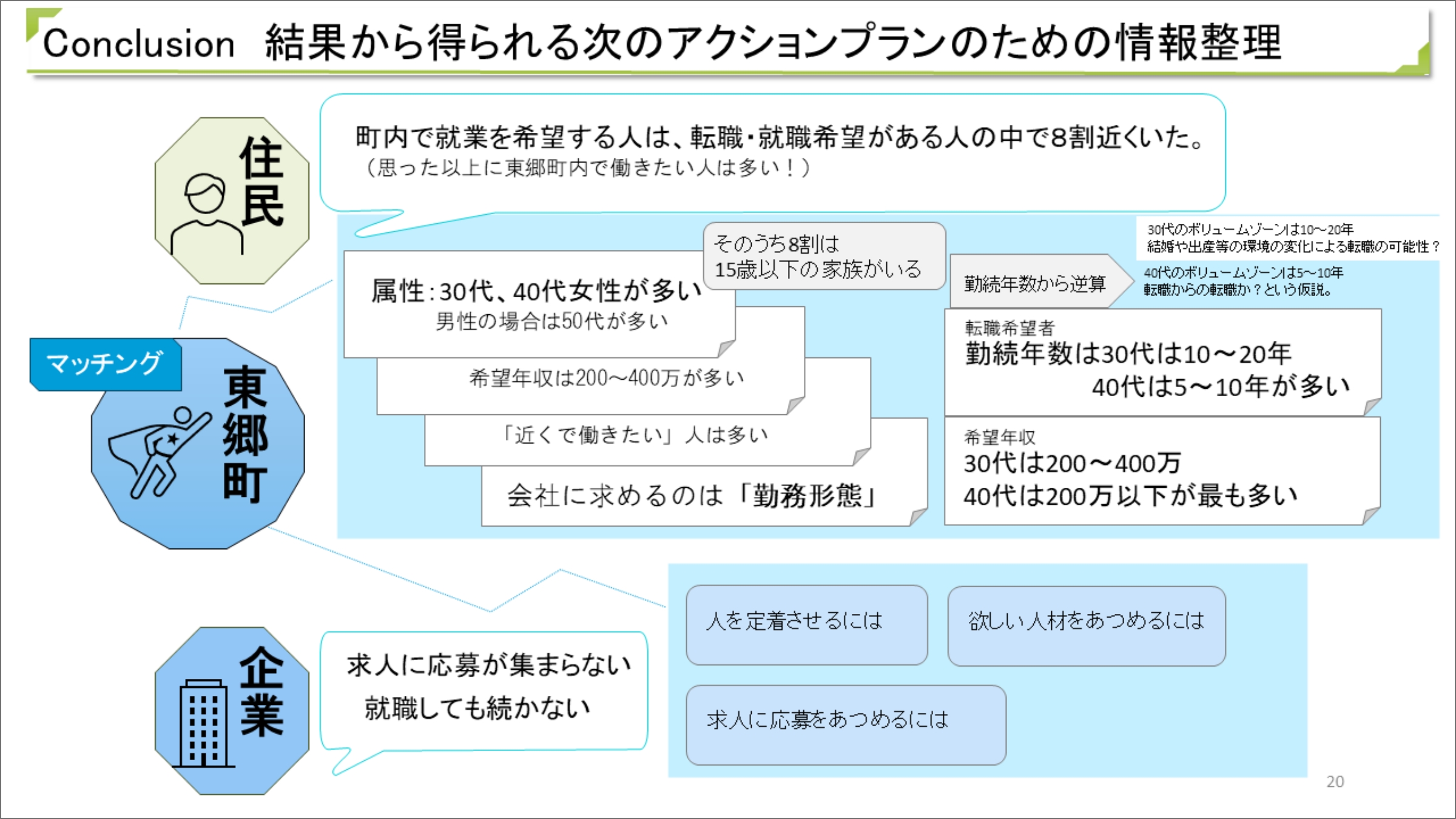

05.結果

詳細な分析結果より、アクションプランを考えるため、以下の通り整理を行った。

まず就職・転職を考えている人は、想定より多くが町内での就業希望を持っていると分かった。また、該当する人のデータを整理し深堀りしたことで、就業を希望する町民の年代、性別、希望年収、働きたい理由、会社に求めるもの、子どもはいるのか、転職の理由に考えられるものがありそうか。など具体的な傾向を知り、どのような人がどんな就職転職活動をする可能性が高いのかを考え打ち手を検討することができた。

06.今後の取組

分析結果より、就職・転職を考えている人の中で想定よりも多くの人が町内での就業を希望していることが明らかになった。さらに、該当する住民の年代・性別・希望年収・働きたい理由・会社に求める条件・子どもの有無・転職理由などを整理し、どのような人がどのような就職・転職活動をする可能性が高いのかを把握した。

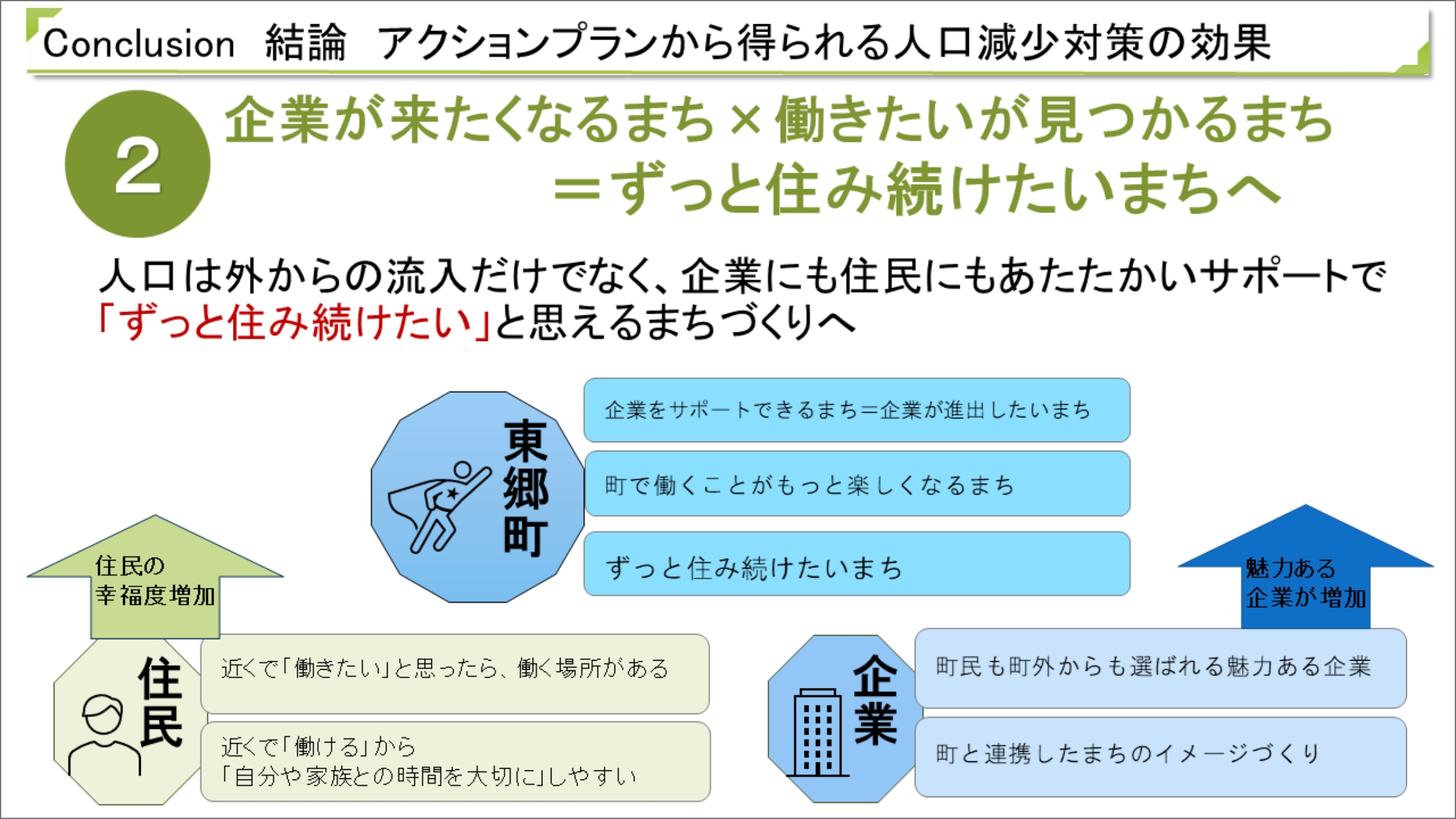

一方で、企業側には「求人に応募が集まらない」「欲しい人材が確保しづらい」「従業員の定着が課題の企業がある」という課題が見られた。そこで、東郷町は企業の「働いてほしい」ニーズと、住民の「働きたい」希望をマッチングすることで、町内での就業を促進し、まちで働くことをサポートしていきたい。

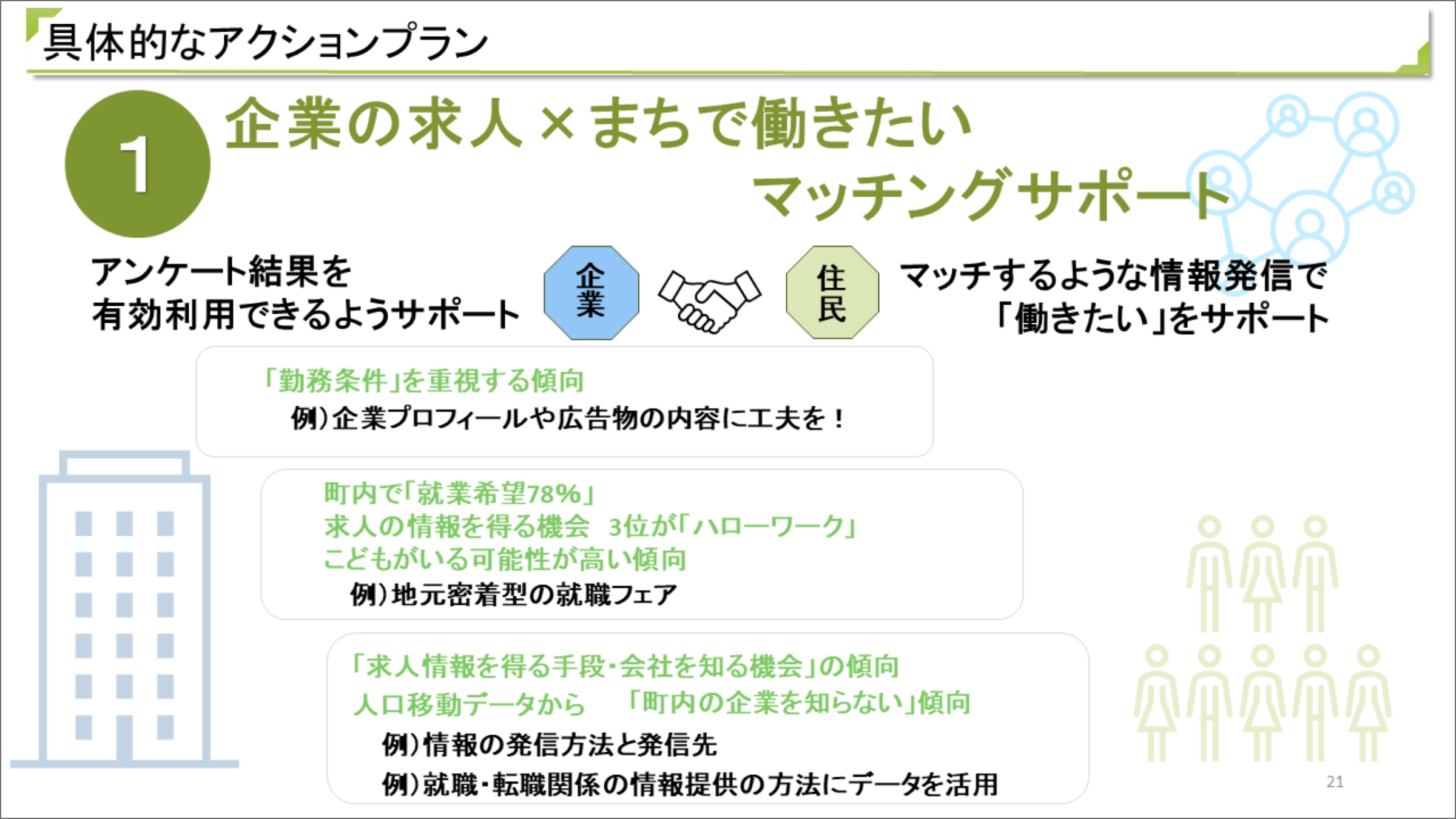

研究会で研究した具体的事例の案

1.企業の求人情報を住民に適切に届ける

- アンケートデータを地元企業に提供し、採用戦略の参考に活用

- 求職者が重視する「勤務条件」を企業プロフィールや求人広告に明確に記載

2.町内企業と求職者の接点を増やす。

- 地元密着型の就職フェアを開催し、町内での就業機会を増やす。

- 子育て世代の参加を促すため、開催日時やフォーマットを工夫

3.効果的な求人情報発信

- 年代ごとに最適な情報発信ツールを選定し、ハローワークやオンライン求人サイト、チラシ・SNSなどを活用

- これまで情報が届いていなかった地域にも発信を広げる。

実現すべきものを精査し、引き続き検討する。

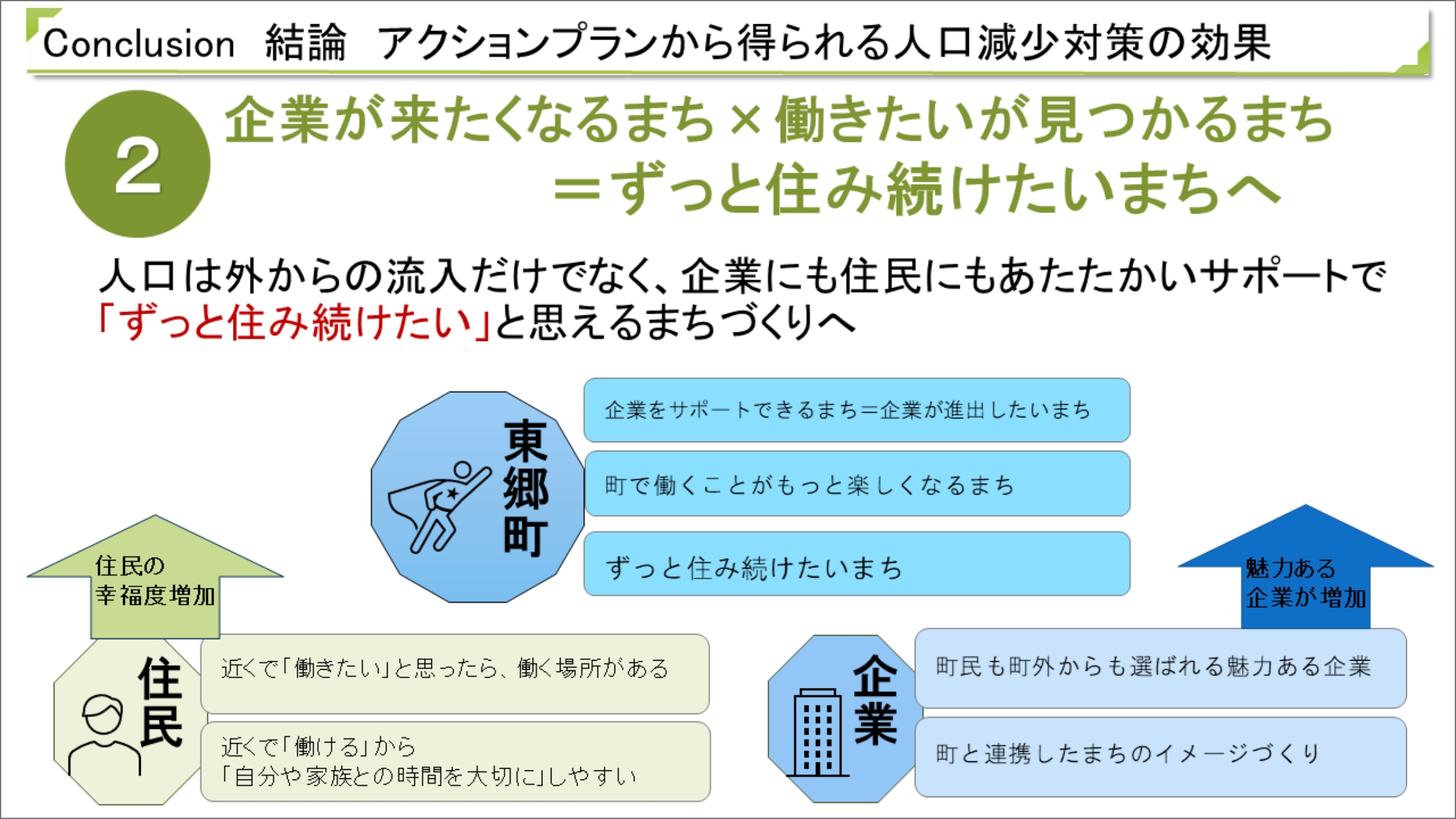

住民目線

「働きたい」を叶え、安心して住み続けられる環境を実現

企業目線

- 求職者との接点が増え人材確保につながる可能性

- アンケート結果を活用し企業の魅力向上につながる可能性

地域全体

「企業も東郷町に来たくなる」「住民も働くことがもっと楽しくなる」まちづくりを推進。町内就業を促進し、持続可能な人口減少対策を実現。このように、住民と企業双方を支援することで、「ずっと住み続けたい」と思えるまちを目指し、東郷町の発展につなげる。

参加者の声

今回のEBPM研究会について、参加した感想を教えてください

当初はデータ分析が主軸になると考えていましたが、実際には課題整理や仮説構築の重要性を強く感じました。特に、仮説の段階でつまずくことが多く、データ分析以前のプロセスが重要であると学びました。また、現場ではデータ活用が思ったより少なく、感覚的な判断が多い印象を受けましたが、実際には活用可能なデータは多く存在していると感じました。今後は、データを扱う人材を育成し、埋もれたデータを活用することで、より効果的な施策につなげていきたいと考えています。

特に学びが得られたと感じた点を教えてください

今回の研究会で最も印象的だったのは、アンケート設計の重要性でした。定性調査と定量調査の違いを理解し、対象や目的を明確にすることで、単なるデータ収集ではなく、結果に結びつく調査ができると実感しました。役場では既存の調査をもとにアンケートを作ることが多いですが、必要な項目を精査し、具体的な質問を設定することでデータの質が向上することを学びました。しかし、設計段階で考え抜いたつもりでも、「ここをもっと聞けばよかった」と感じることがあり、アンケート設計の難しさを改めて認識しました。

難しかったことや苦戦した点を教えてくださいい

特に難しく感じたのは、事業担当課との調整でした。私たちは直接事業を担当する部署ではなく、EBPMの手法を東郷町役場に広める立場として参加していました。そのため、調査の実施にあたって事業担当課との調整が必要となり、説明の際にどうしても温度差が生じたり、意思決定のプロセスに時間がかかることがありました。事業担当課を最初から巻き込む形で進めるなど、よりスムーズに連携する方法を考えるべきだったと感じました。

また、仮説を立てるプロセスでも苦戦しました。特に「東郷町の良い点は何か?」と問われた際、明確な意見を出すことが難しく、仮説の構築に時間を要しました。データ分析の前段階として、課題を整理し、仮説を組み立てることが重要だと学びました

どのように解決したか、今後どのようなサポートがあれば解決できそうでしょうか

本来であれば、課題を整理し、EBPMの手法を活用して解決策を導き出すのが理想ですが、まずは他自治体の成功事例を参考にしながら、自分たちの施策を考えたいというニーズが高いことが分かりました。そのため、他自治体の取り組みを積極的に紹介し、職員がイメージを持ちやすいようにすることが、EBPMを広める上で有効だと感じました。

また、自治体と民間、あるいは自治体同士のマッチングの場が必要だと思います。例えば、アンケート設計やデータ分析で困った際に、適切な専門家や他自治体の成功事例を紹介してもらえるような仕組みがあると、より実践的にEBPMを活用しやすくなると考えています。そのため、アドバイザー派遣や相談窓口の設置、自治体同士の情報共有の機会を増やすことで、職員が気軽にEBPMを活用できるのではないかと思っています。

EBPMの考え方を活かした今後の業務の改善点や、意気込みを教えてください

EBPMの手法を学び、アンケート設計や分析の重要性を実感しました。しかし、設問の内容が住民に対して無責任にならないよう慎重に進める難しさがありました。得られた住民の声を東郷町役場内で共有し、施策に反映する流れを作ることが重要だと考えています。また、アンケートは一度きりで終わらず、結果を見て追加調査を行う必要性も学びました。総合計画や総合戦略の策定において、EBPMの考え方を活用していきたいです。

これからデータ利活用に取り組む自治体へ向けてメッセージをお願いします

最初の段階から多くの人を巻き込み、多様な視点を取り入れながら設計を進めることで、より精度の高い調査ができ、最後まで余裕を持って進めることができます。ぜひ、最初に力を入れて取り組むことをおすすめします。また、今回フォーカスは当てませんでしたが、若い世代の視点からは「レンタルバイク」などの新しい交通手段についてのアイデアも出ており、多様な意見を集めることの価値を体感しました。全員参加型の意見交換の場を設けることが、成功の鍵だと考えています!