研究概要

課題

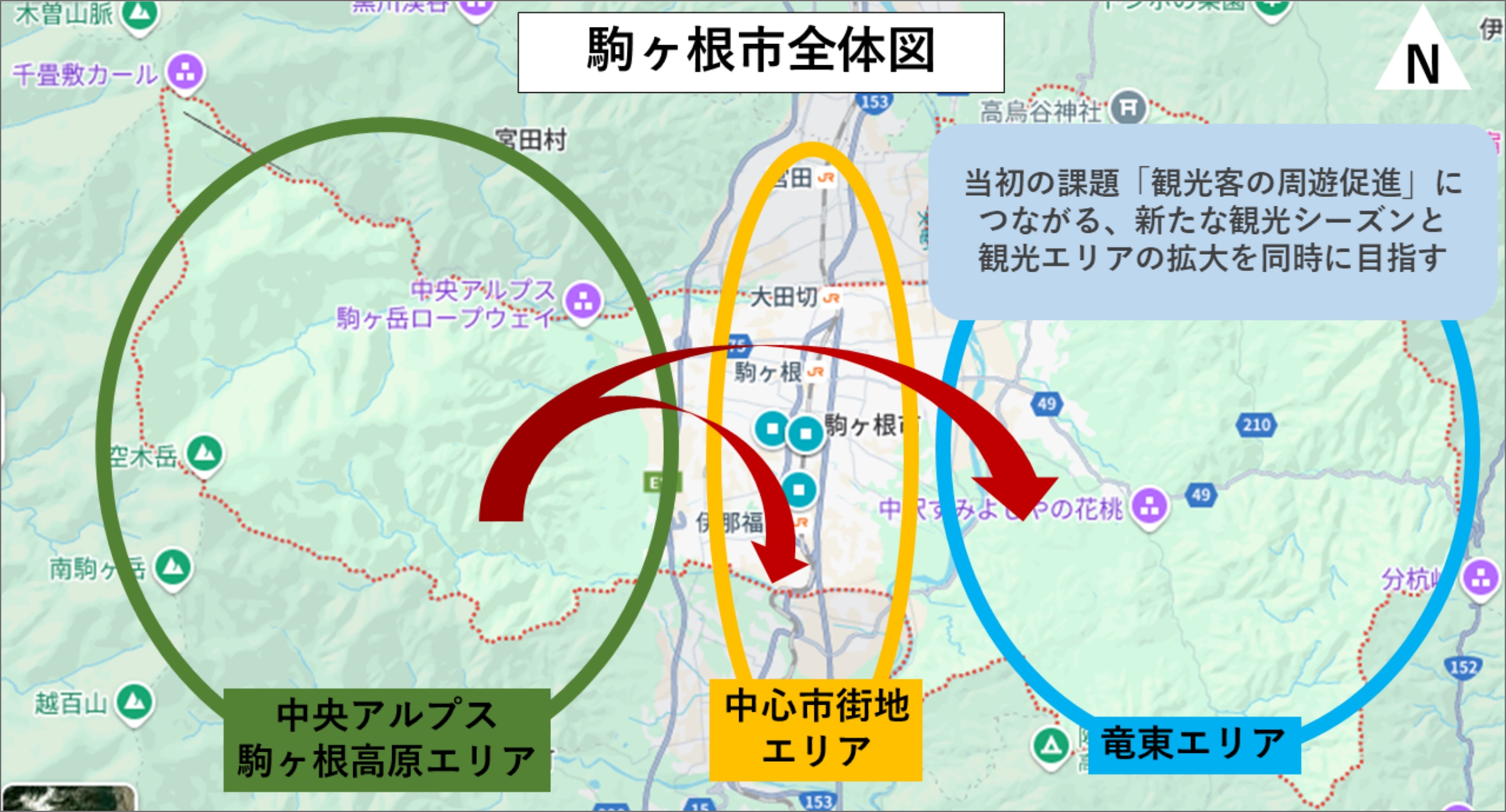

観光客移動の楕円形化による市街地への周遊、オフシーズンの観光客増加施策検討

夏季の山岳・高原エリアは駒ヶ根市の主力観光地として多くの観光客を集めている。一方で、市街地や市内東エリアへの観光客誘導は長年の課題となっている。

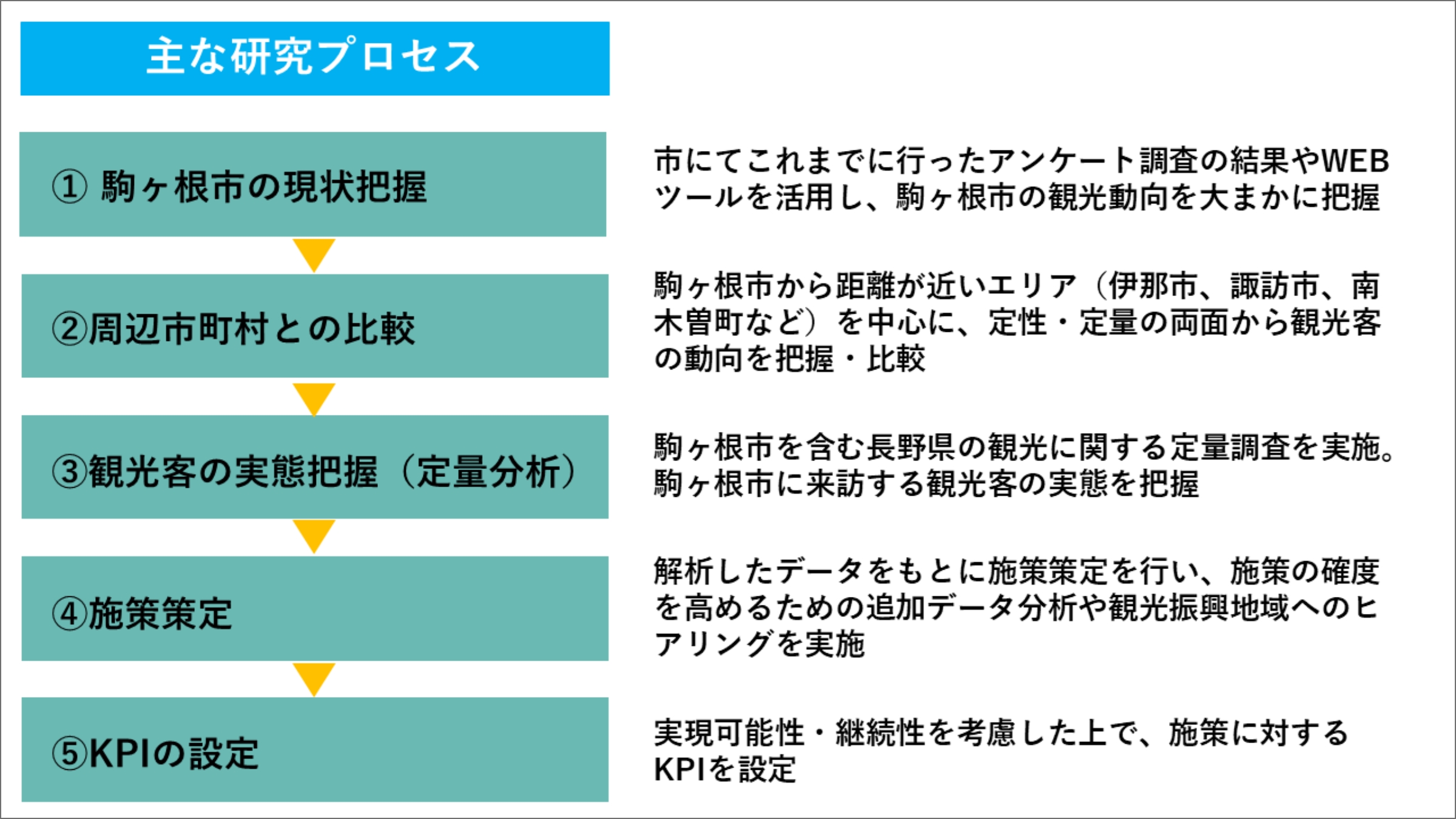

昨年度の取り組みでは、駒ヶ根市を訪れる観光客の属性や観光客数を左右する要因を整理し、主な観光客層の属性や行動傾向の実態把握を試みた。今年度は、駒ヶ根市が有する観光アセットの再整理と仮説の再定義を行い、それを基に周辺地域の定量データや観光関心層を対象としたマーケティングリサーチを実施した。これにより、駒ヶ根市における観光シーズンやエリアの拡大、ならびに観光客の周遊促進を目指した具体的な施策の検討を行った。

要約

- 駒ヶ根市の観光の実態把握のため、行政として取得可能な定量データの整理や周辺地域とのPR戦略の比較を行い、観光の戦略仮説を立案した。

- 実態把握から再整理された駒ヶ根市の観光アセットとリピーターの動向による仮説から、セミオフシーズンでの観光客増加の可能性を見出し、誘因施策の検討を行った。

- 観光客の詳細な特徴把握のため、近隣エリアを含めた観光客へのアンケート調査を実施し、初回訪問とリピーターの行動傾向の違いや観光地としての駒ヶ根市についての認識の実態を把握した。

- 調査結果を含む定量データの分析結果より、駒ヶ根市の観光地としての強みやセミオフシーズンに来訪するトリガーとなる要素を検討し、誘因施策の選定とアクションプラン、持続的なモニタリングのための取得データの検討を行った。

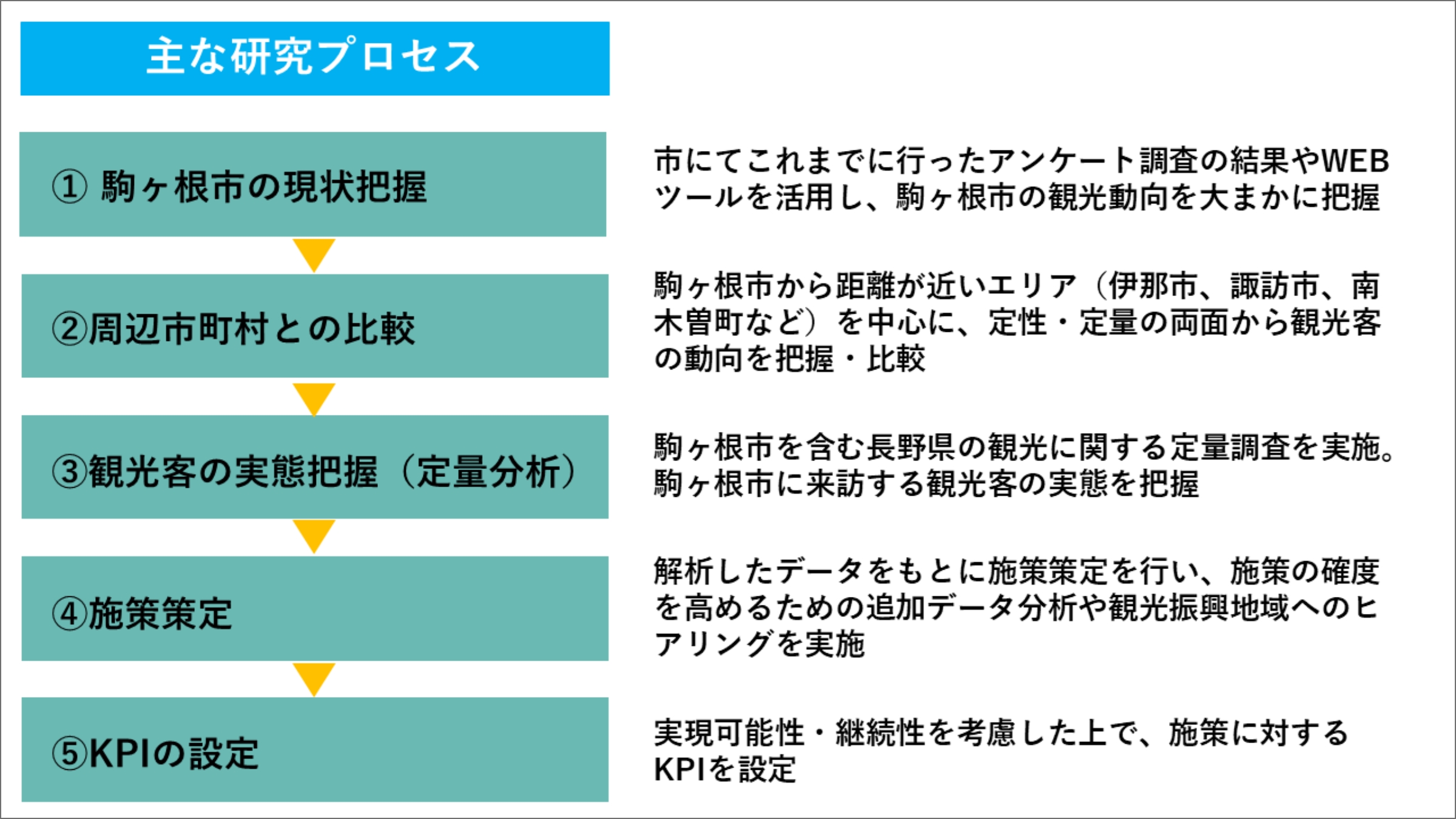

課題解決のプロセス

-

01現状把握

駒ヶ根市の観光統計より、春の桜が見頃を迎える4月中旬からゴールデンウィークにかけて観光客が増加する傾向が見られた。

周辺の宿泊施設事業者へのヒアリングの結果、冬季は営業休止の宿泊施設が多いため、オフシーズンではなく春秋のセミオフシーズンの誘客施策を検討した。

-

02目指すべき姿

駒ヶ根市のオフシーズンの観光需要を明らかにし、新たな観光時期の創出に向けた誘致施策を検討する。さらに、各施策を継続的に評価・改善するためのKPIを設定し、市におけるデータに基づく観光戦略の継続的な推進を目指す。

-

03データ収集

- 市所有のアンケートデータ

- 観光客数、駐車場利用データなどの近隣市町村提供データ

- インターネット調査「長野県の観光に関する調査」、長野県観光統計データ

-

04データ分析

駒ヶ根市周辺の来訪観光客数の時系列データを分析し、誘客可能なエリアを特定。さらに、駒ヶ根市を観光したことがある人々の訪問時期や、リピーター(3回以上訪問)の訪問先と時期のパターンも分析した。

-

05結果

[リピーター分析]

- 訪問目的はキャンプや自然、綺麗な水を楽しむことが中心

- 30代はYouTubeを情報源とする傾向が強い

- 主力観光地である千畳敷カールや駒ヶ根高原のほか、シルクミュージアムなど竜東地区への訪問がある。

[近隣市町村への訪問]

相互アクセスが見込める南木曽町のデータより、駒ヶ根市にとってのセミオフシーズンにも一定の来訪があることがわかった。

-

06今後の取組

- 主力となる登山観光客に向けた観光情報の発信

- 竜東エリアを中心とした新たな観光資源の開発

- 周辺観光地(妻籠宿)との連携強化

- 御朱印取得など具体的な目的を定めた周遊プランの提示

- オフシーズンに定めた割引キャンペーンの実施

- 駒ヶ根の継続的なPRにつながるファンの育成

利用データ

本研究会では、既存のデータと新たに収集したデータを活用した。

既存データ(過去に収集・提供されたデータ)

- 市所有のアンケートデータ(宿泊割引キャンペーン、施設利用者アンケート)

- 長野県観光統計データ

新たに取得したデータ

- 近隣市町村所有の観光関連データ

- インターネット調査「長野県の観光に関する調査」

解決プロセスの詳細

01.現状把握

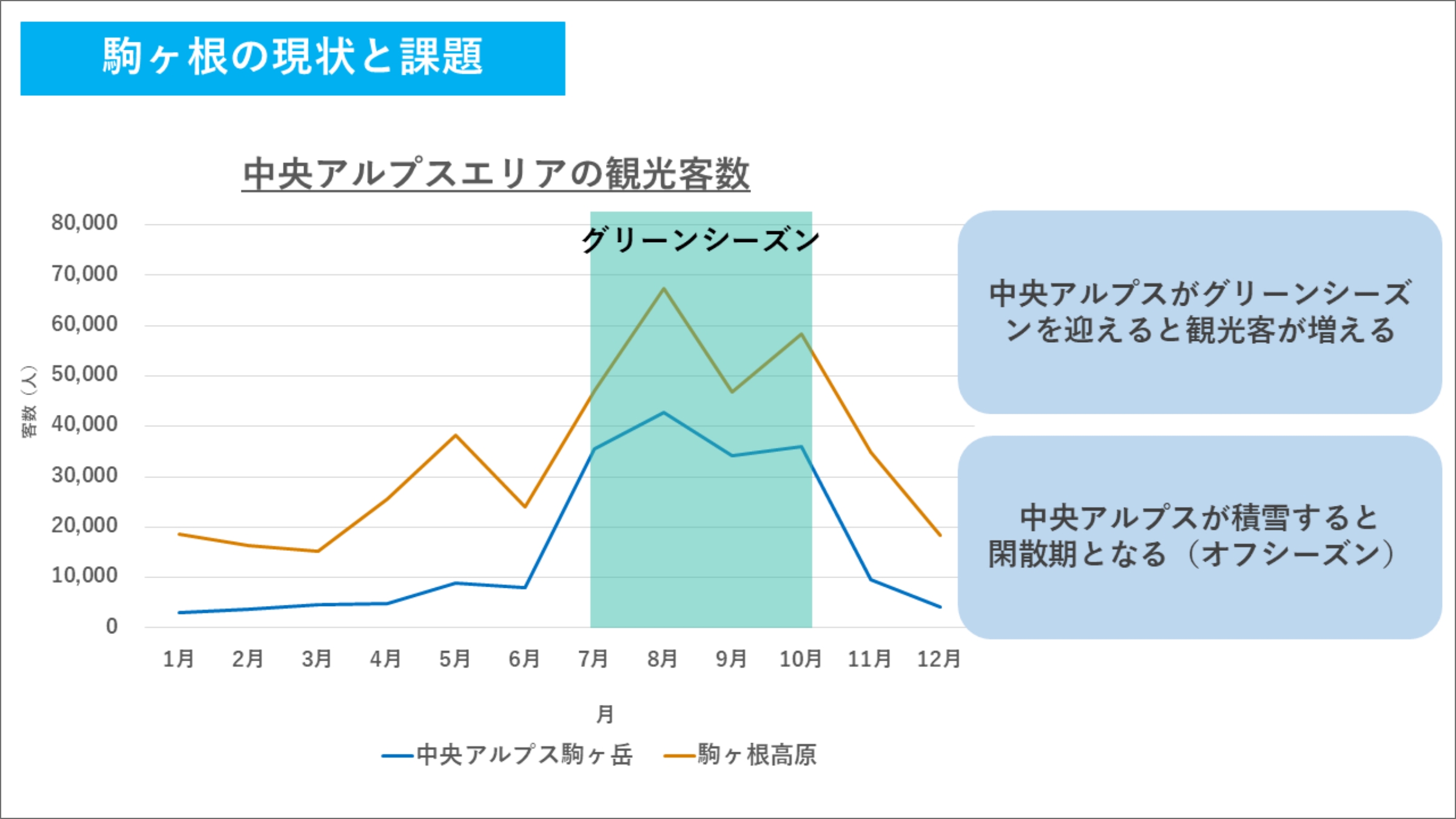

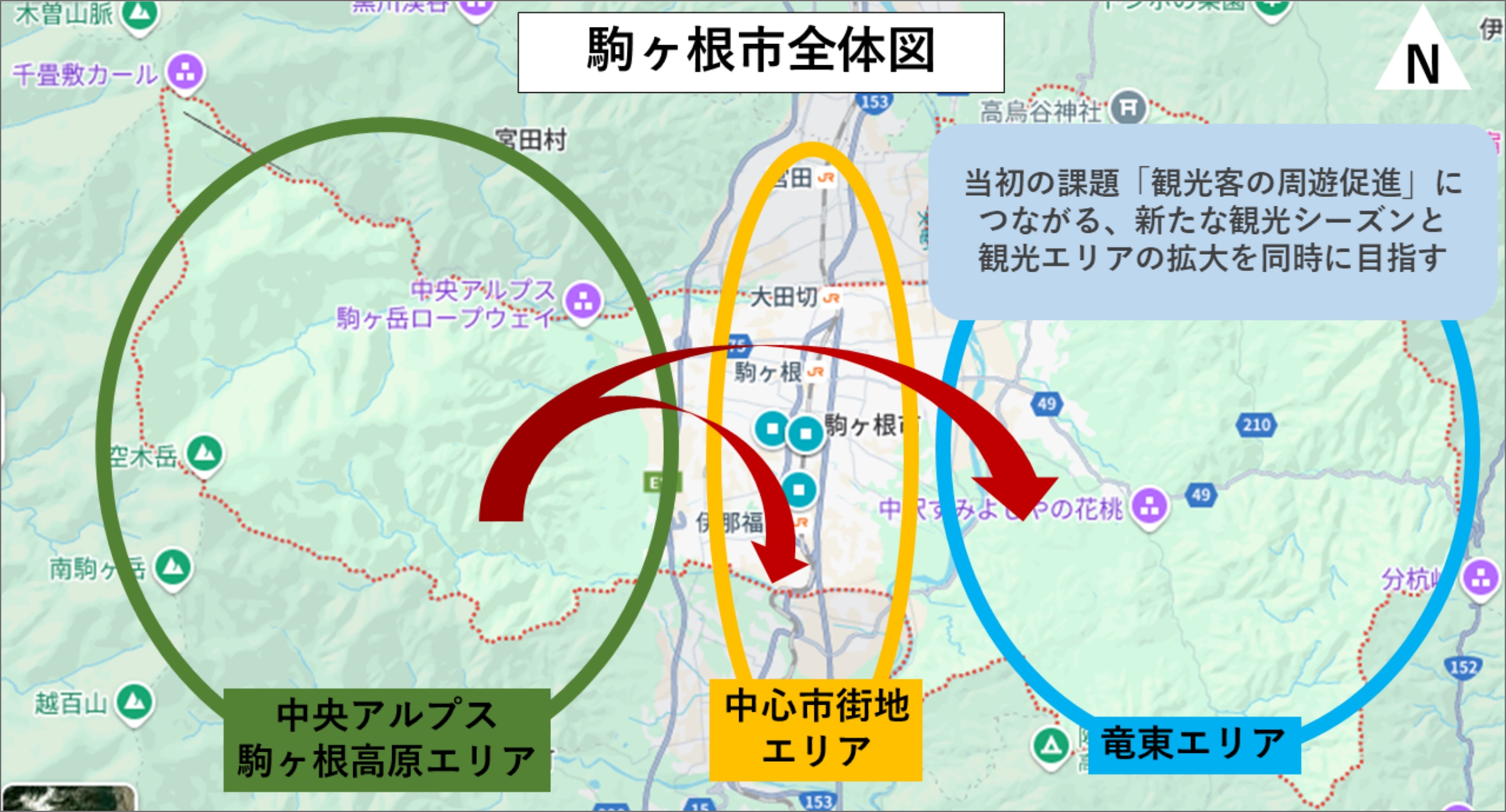

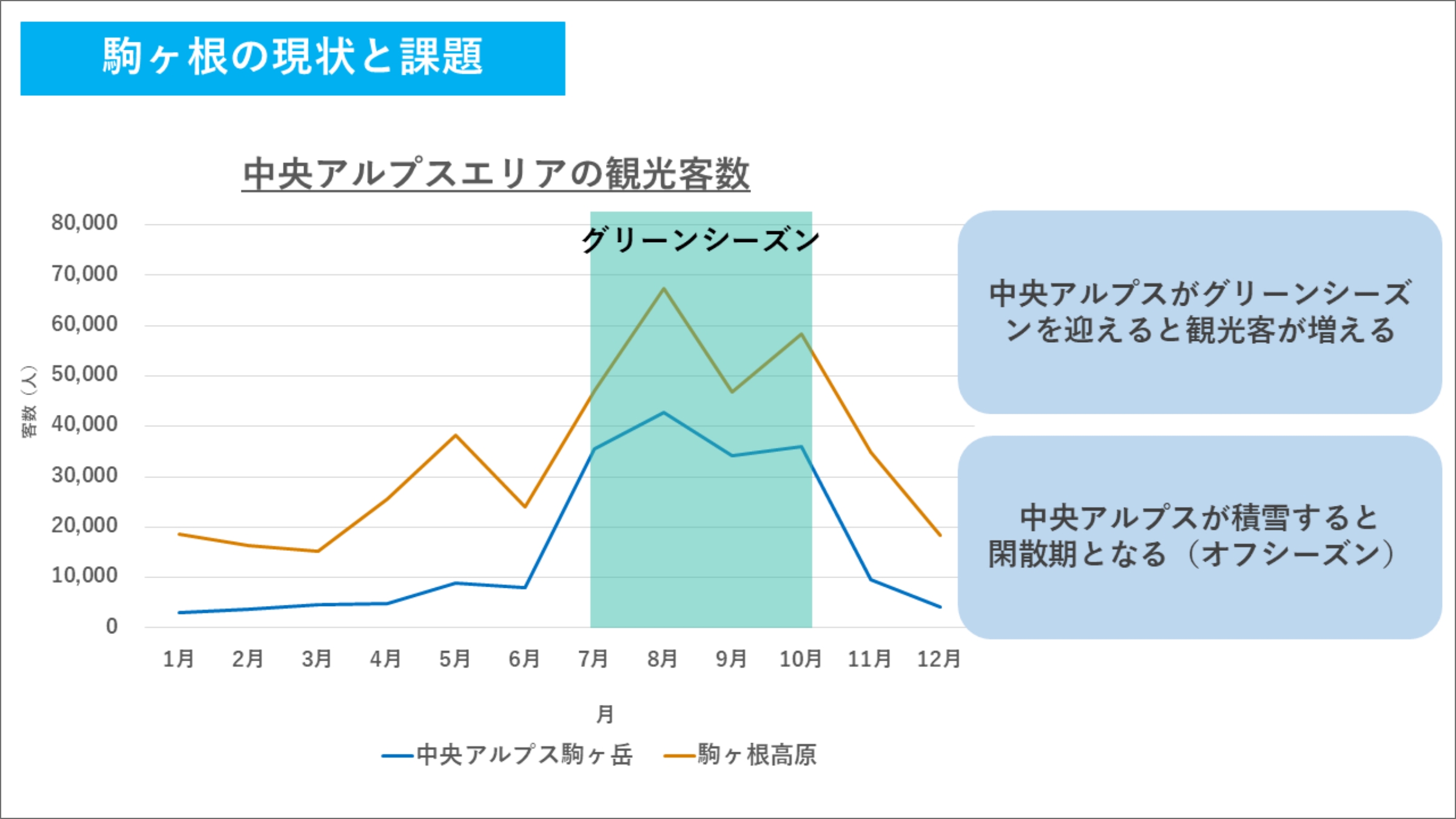

駒ヶ根市の観光は、7月から10月のグリーンシーズンに千畳敷カールを中心とした駒ヶ根高原エリアに観光客が集中する傾向がある。一方で、10月末頃から中央アルプスに積雪が始まり、冬季のオフシーズンに突入。この時期は観光客が大幅に減少し、宿泊施設や観光業の営業継続が困難となる。また、駒ヶ根高原エリア以外の中心市街地や竜東エリアへの観光客の流れが少ないことも課題として挙げられていた。

この観光客の偏りを解消するため、今年度は観光統計を分析し、夏の繁忙期だけでなく、オフシーズンの観光需要にも注目。特に、宿泊施設へのヒアリングの結果、冬季のオフシーズンは営業を停止する施設も多く、集客の難易度が高いことが明らかとなったため、完全なオフシーズンではなく、春と秋の「セミオフシーズン」に焦点を当てた誘客施策の検討を進めた。

セミオフシーズンの特徴と課題

(観光統計より)

- 春(4月)は、桜の開花時期には観光客が訪れるが、ゴールデンウィーク後から梅雨までは客足が大きく減少

- 紅葉前の秋の時期は、夏山シーズン終了後、紅葉が始まるまで観光客の動きが鈍る。

- この期間の集客を強化することで、年間を通じた観光需要の安定化が期待できる。

- 「信州駒ヶ根お宿割」などのアンケート結果より、中央アルプスは市民や県内の人々にも人気が高いが、未訪問層への認知拡大が課題

- DockPit(トレンドリサーチエンジン)より、「伊那」の検索数が「駒ヶ根」の約10倍に達しており、駒ヶ根の知名度向上と情報発信の強化が必要

(宿泊施設事業者へのヒアリングより)

- 夏の宿泊キャパシティは限界に近い状態である。

- オフシーズンの冬季は、宿泊施設や温泉施設が営業を停止するケースが多く、集客の難易度が高い。

02.目指すべき姿

駒ヶ根市の観光において、千畳敷カールを中心とした中央アルプスエリアに偏る観光客の流れを分散させ、市街地や竜東エリアにも訪問者を増やし、地域全体の観光活性化を図ることを目指す。

目指す方向性

- 観光客の流れを最適化し、市街地や竜東エリアの活性化を促進する。

- セミオフシーズンの観光需要を明らかにし、新たな観光時期を創出

- 駒ヶ根市の近隣市町村からの誘客を行い、駒ヶ根以外のエリアも含めた周遊の仕組みを創出する。

- 施策を評価するためのKPI設定と継続的な施策の評価・改善

また本取り組みを通じて、行政としては、誘致強化に向けた戦略と具体的な企画案の策定を進める一方で、EBPMプロジェクトとしては、観光実態の把握に必要なデータの種類を特定し、データの収集方法・保管場所・分析手法・示唆の導出方法について一定の見通しを立てることをゴールとする。

ポイント

観光データからわかる大まかな傾向に対する戦略仮説の立案と、マーケティングリサーチによる実態把握による観光ニーズの深掘りの両面をプロセスに取り入れた。

03.データ収集

市所有のアンケートデータ

- 信州こまがねお宿割2022アンケート

- 駒ヶ岳ロープウェイ市民割アンケート

- 駒ヶ根高原フリーWi-fiアンケートetc

近隣市町村提供データ

- 南木曽町所有の妻籠宿観光客数

- 妻籠観光案内所入込客数

- 妻籠宿駐車場利用データ

その他

長野県観光地利用者統計調査(長野県)

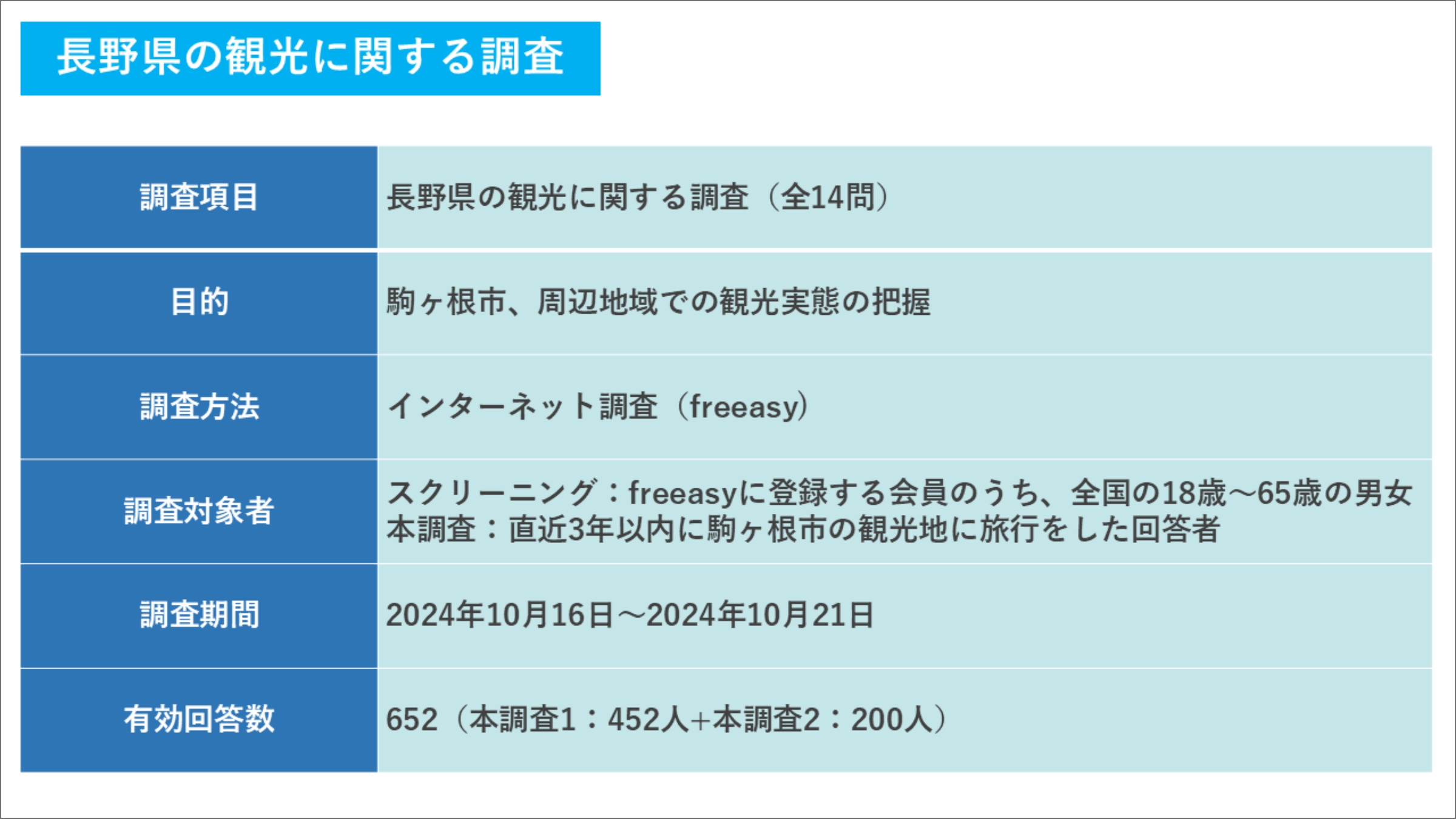

インターネット調査「長野県の観光に関する調査」(全国の18から65歳の男女、駒ヶ根市への旅行経験者)

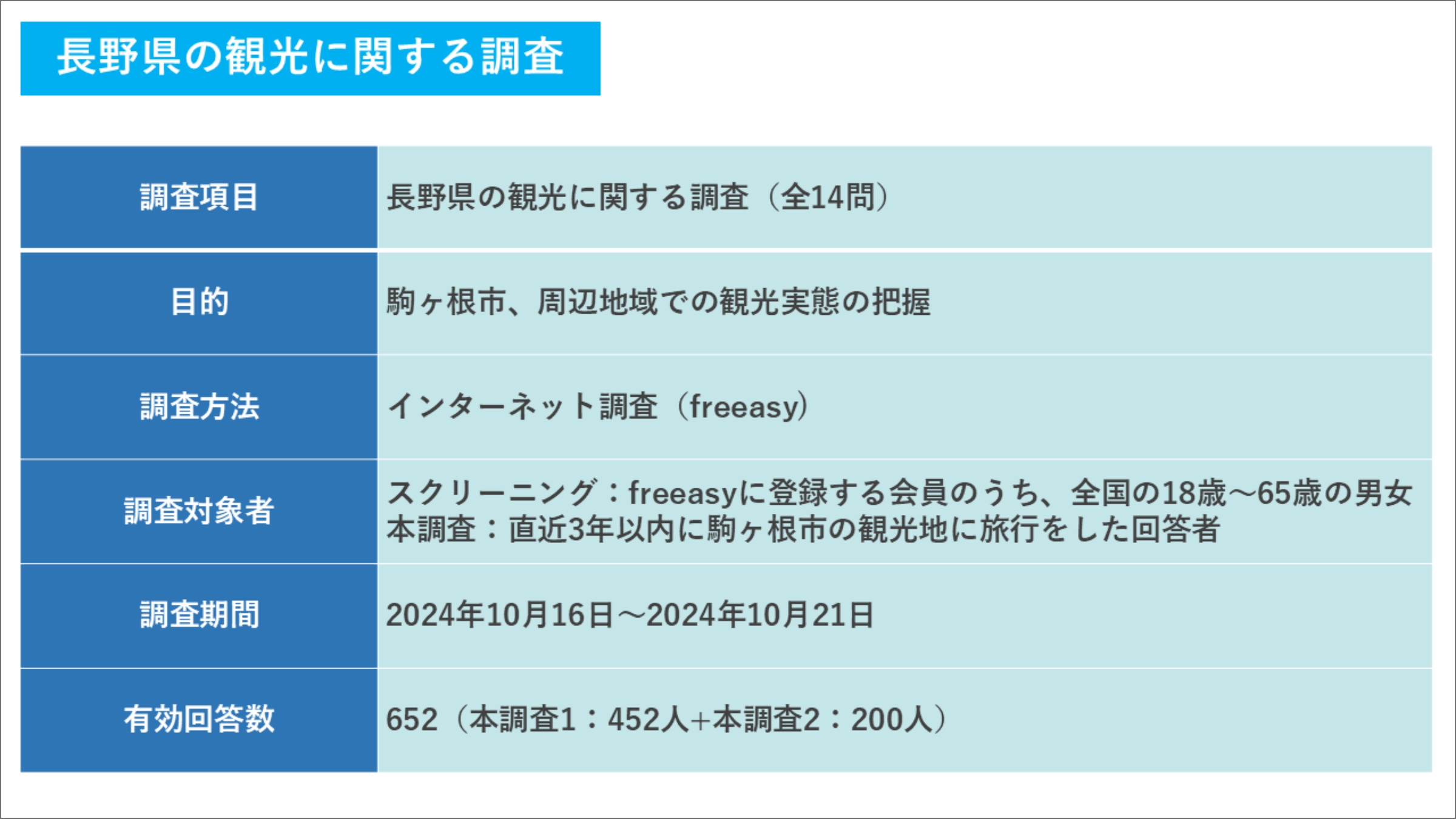

インターネット調査には、約1,300万人の会員を有する調査ツール「Freeasy」を活用し、長野県の観光に関する調査を実施した。まず、1万人を対象にスクリーニング調査を行い、その中から直近3年以内に駒ヶ根市の観光地を訪れた回答者に対して本調査を実施した結果、652件の有効回答を得た。

ポイント

近隣市町村の観光実態は、情報の収集が難しく正確に把握しづらい状況にある。そこで、日頃から交流のある自治体に対し、目的を説明した上で協力を依頼し、観光客数や観光施設の利用者数などの実績データを提供してもらった。

04.データ分析

定量的なデータ分析を行う前に、ヒアリングの結果や現状把握の内容から、観光資源の活用と地域全体の魅力向上を図るための戦略仮説を立案した。これにより、先の定量的な検証フェーズにおいて具体的に行うべき施策の検討に活用する。

5つの戦略仮説

- 1:中央アルプス観光客向けに市街地周遊戦略(夏と秋を分ける)

- 2:セミオフシーズンの価値の具体化と集客強化(春は桜、秋は夏山から紅葉への変化など)

- 3:市民や近隣市からの日々の楽しみ、憩いの場誘致 口コミへの派生

- 4:新しい切り口への挑戦

- 5:ビジネスパーソンの愉しみを増やす、一人の愉しみ

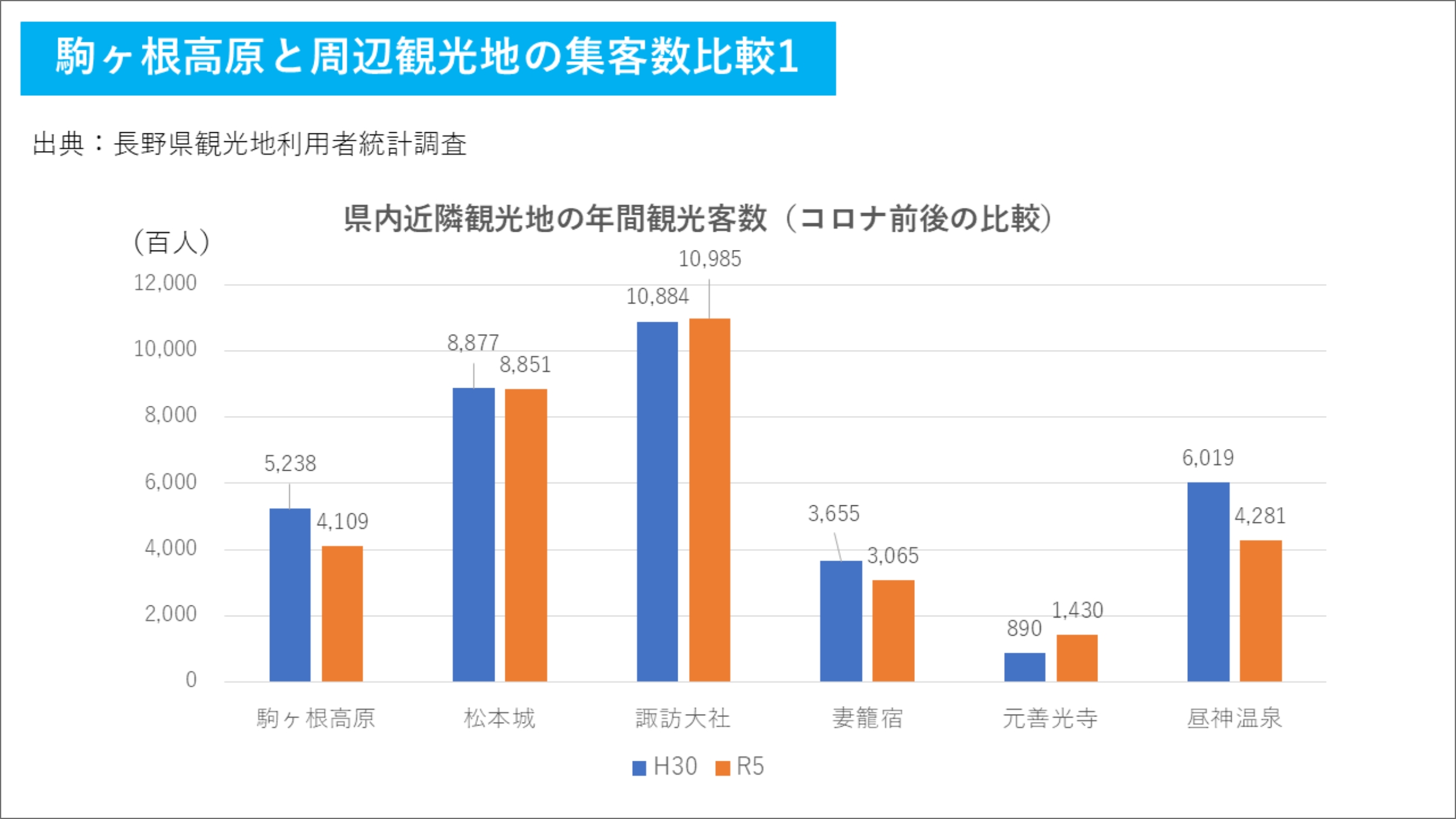

近隣市町村の観光関連データとの比較分析

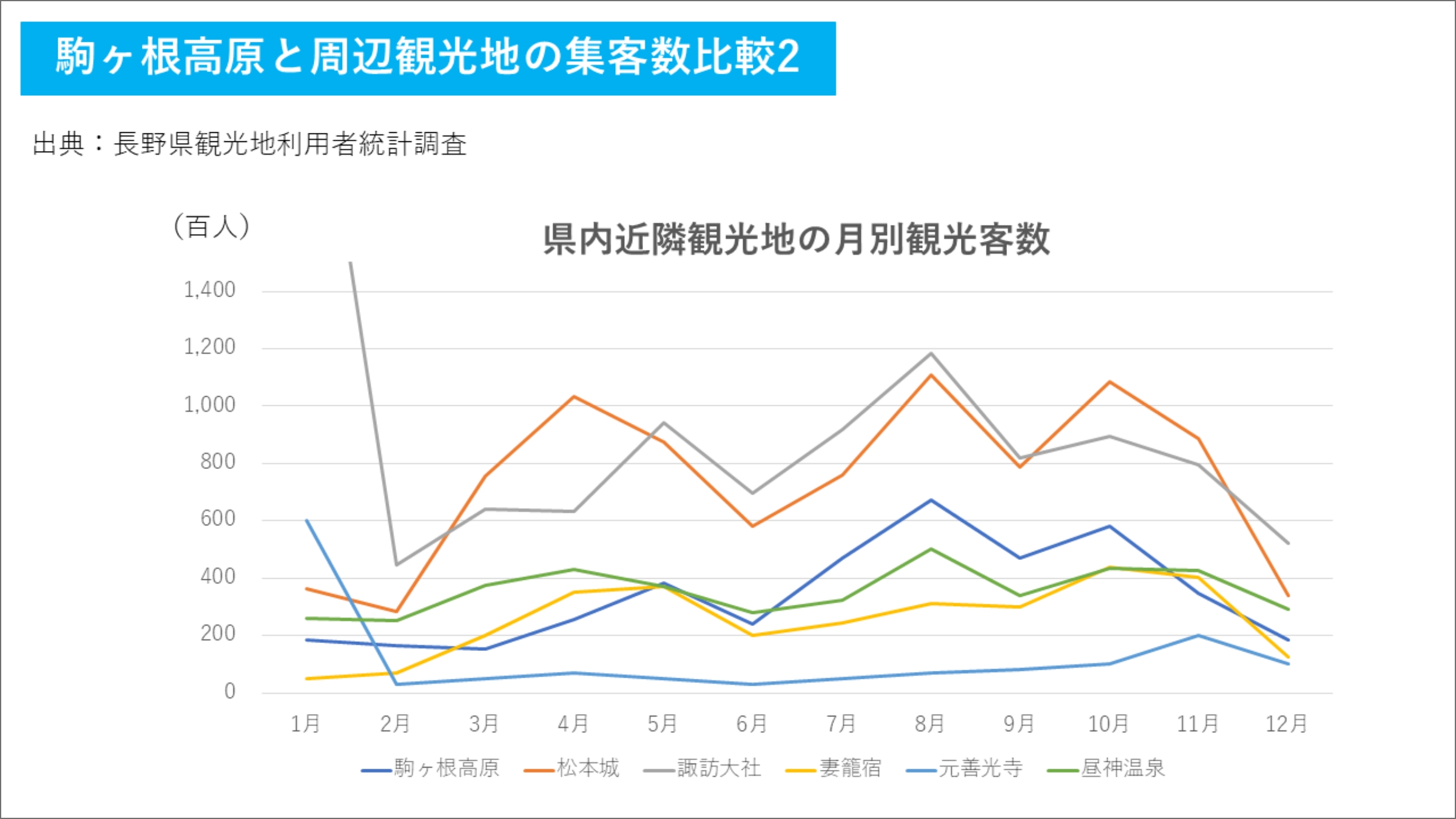

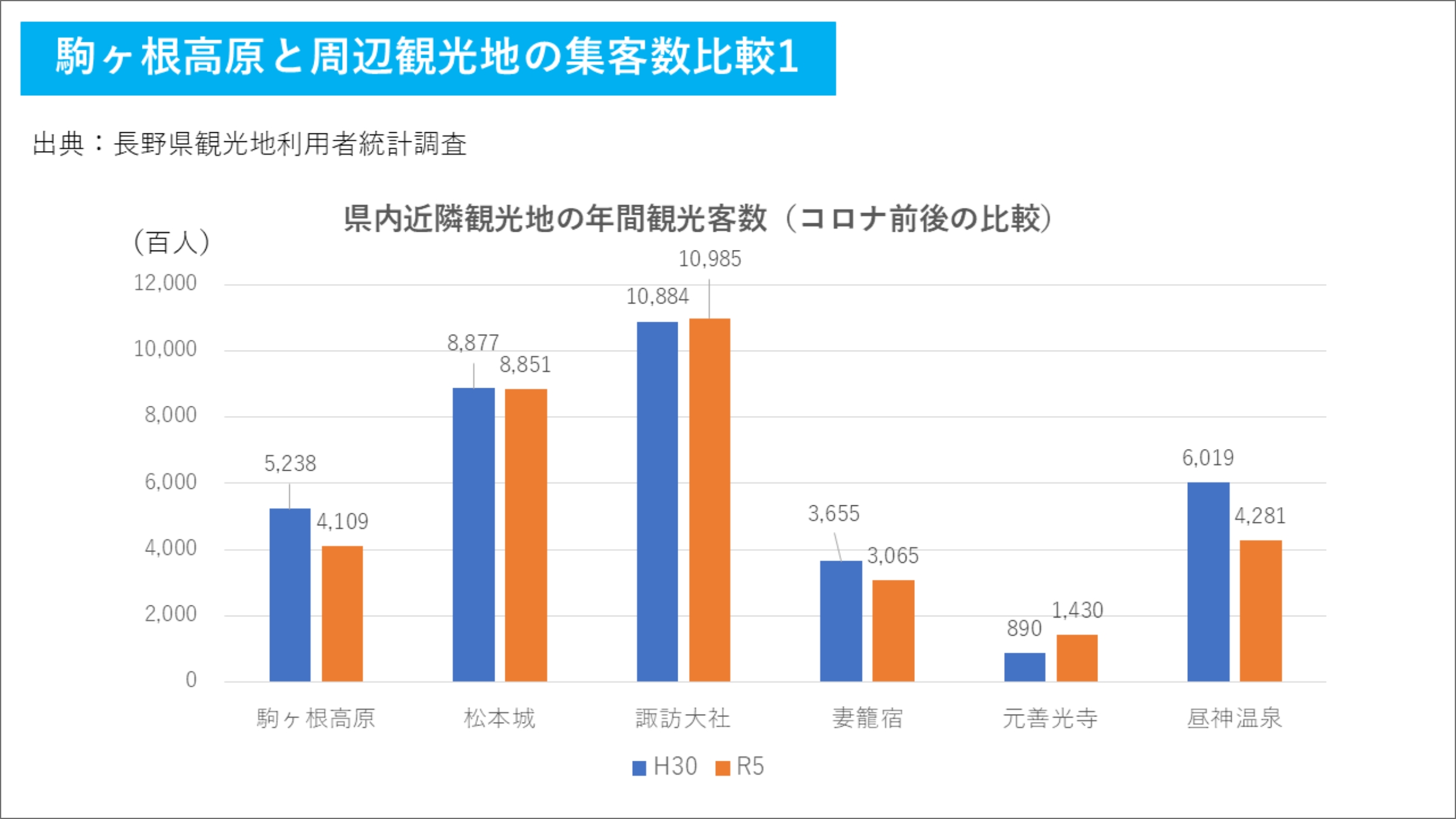

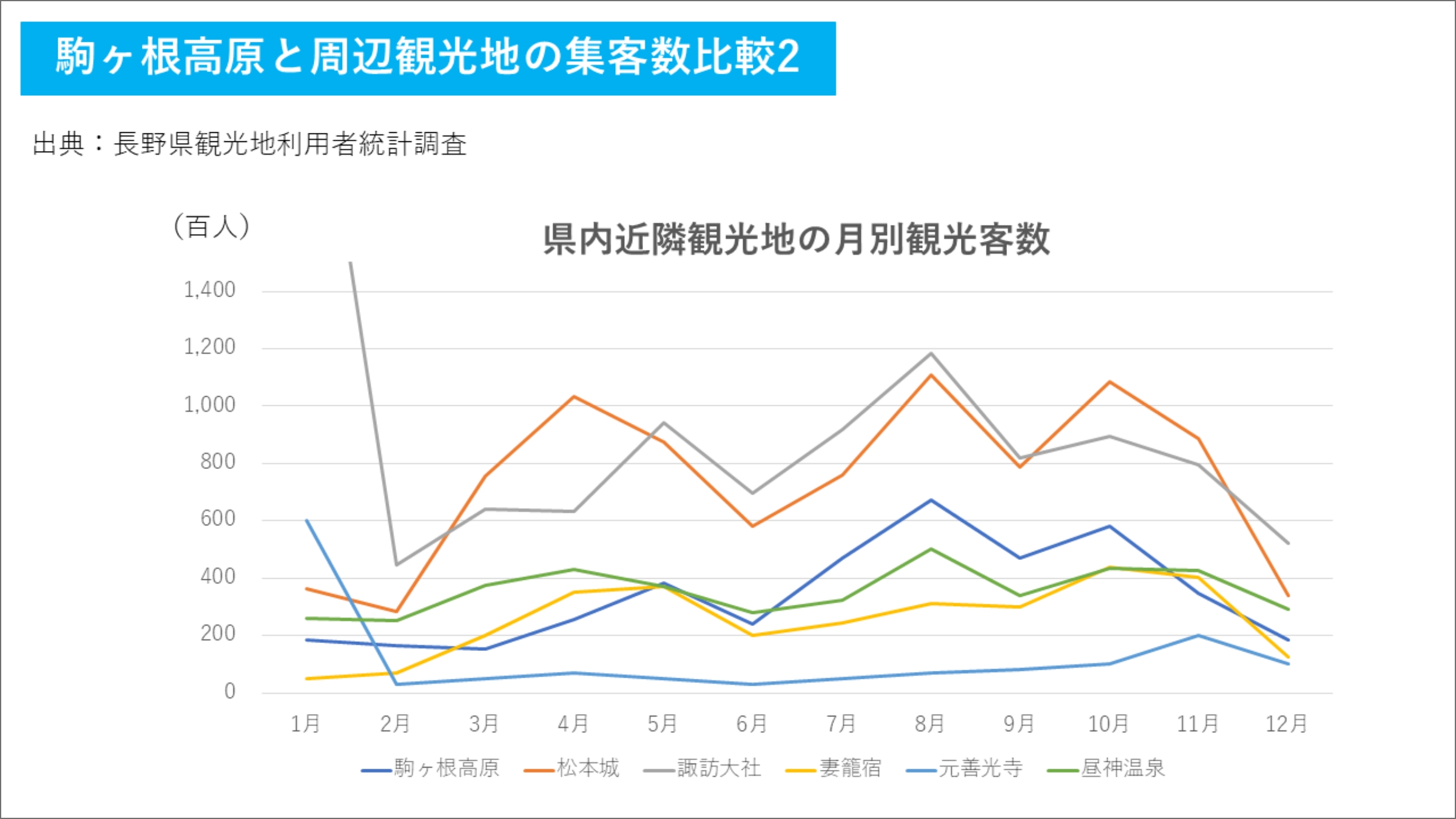

駒ヶ根市以外のエリアに観光に来た顧客の誘客可能性を探るため、長野県が持つ観光地利用統計調査等のデータより、駒ヶ根市まで誘致が可能と考えられる観光地に絞り込んで、年間の観光客数について時系列で比較を行った。

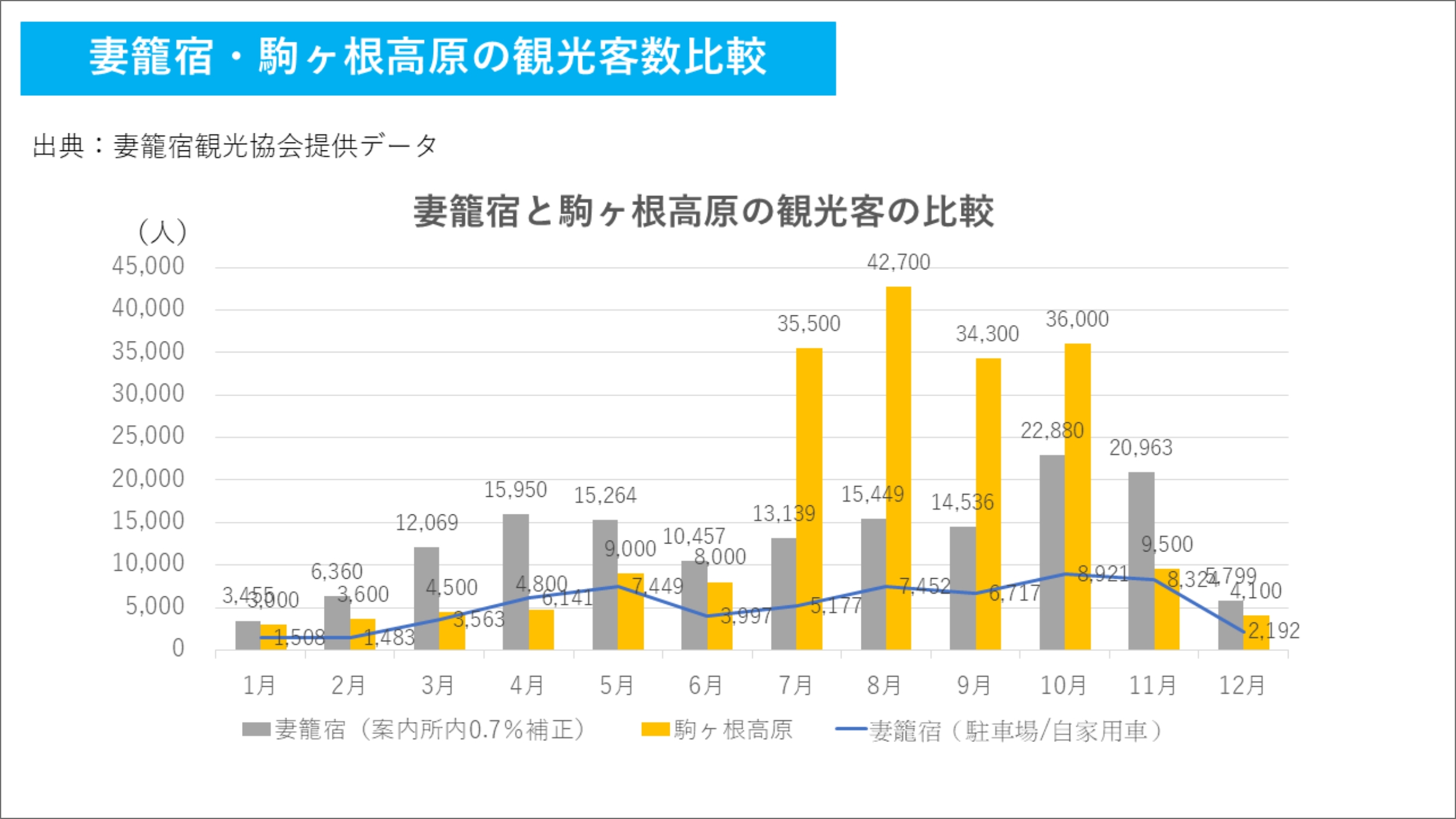

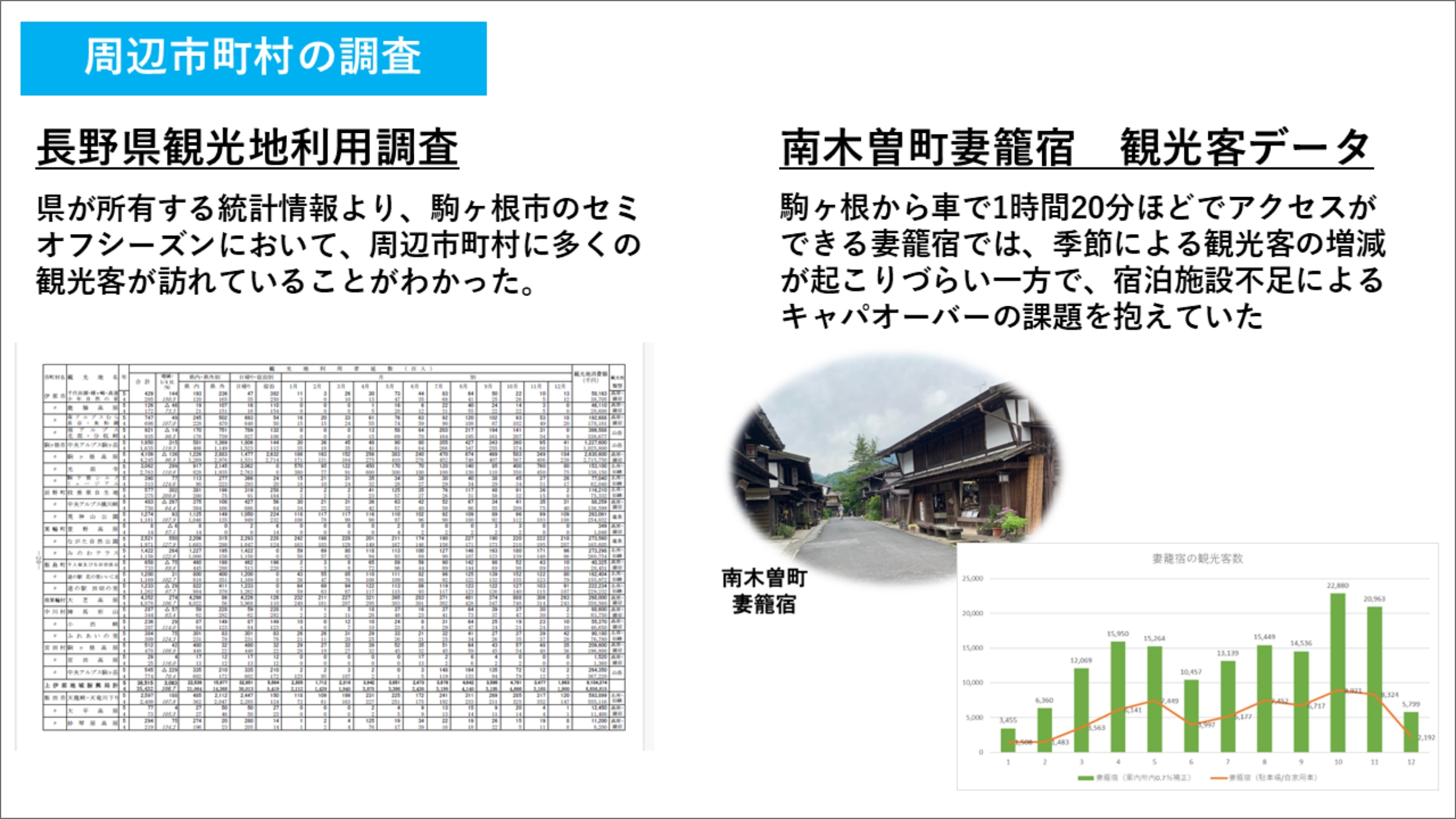

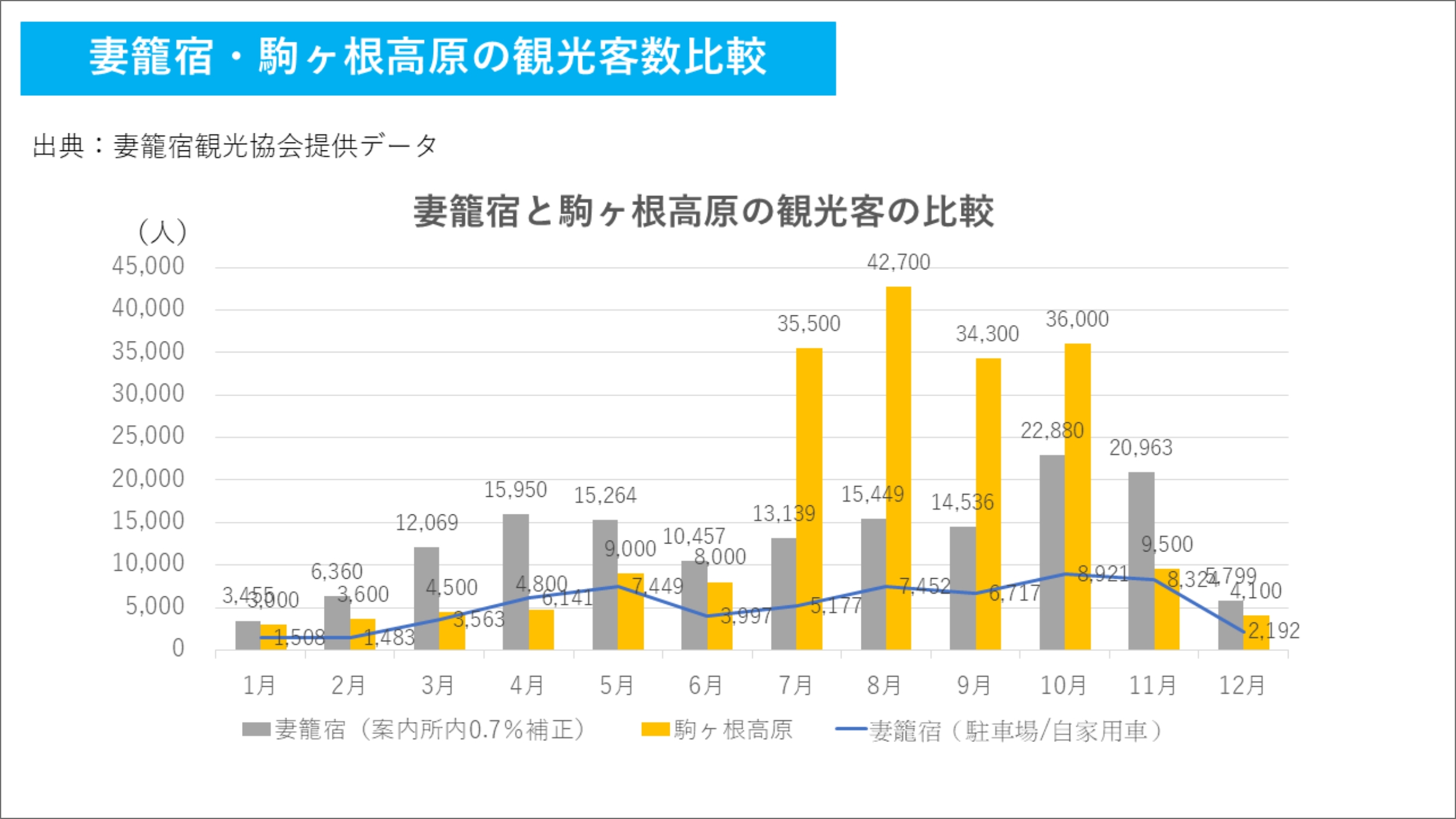

続いて、近隣観光地である妻籠宿観光協会と連携し、観光客数や施設利用者数などの実績データを収集した。妻籠宿は年間を通じて比較的安定した来訪者数を維持しており、特に駒ヶ根市のセミオフシーズンにあたる春や秋にも多くの観光客が訪れていることが分かった。そこで、妻籠宿のデータと駒ヶ根市の観光入れ込み客数を詳細に比較し、両地域の観光動向や季節ごとの来訪者の違いを分析した。

※妻籠宿観光協会提供データには観光案内所前のセンサー通過人数が含まれており、観光客以外の通行者数を補正するため、(0.7)を適用し、より実態に即した数値を算出。

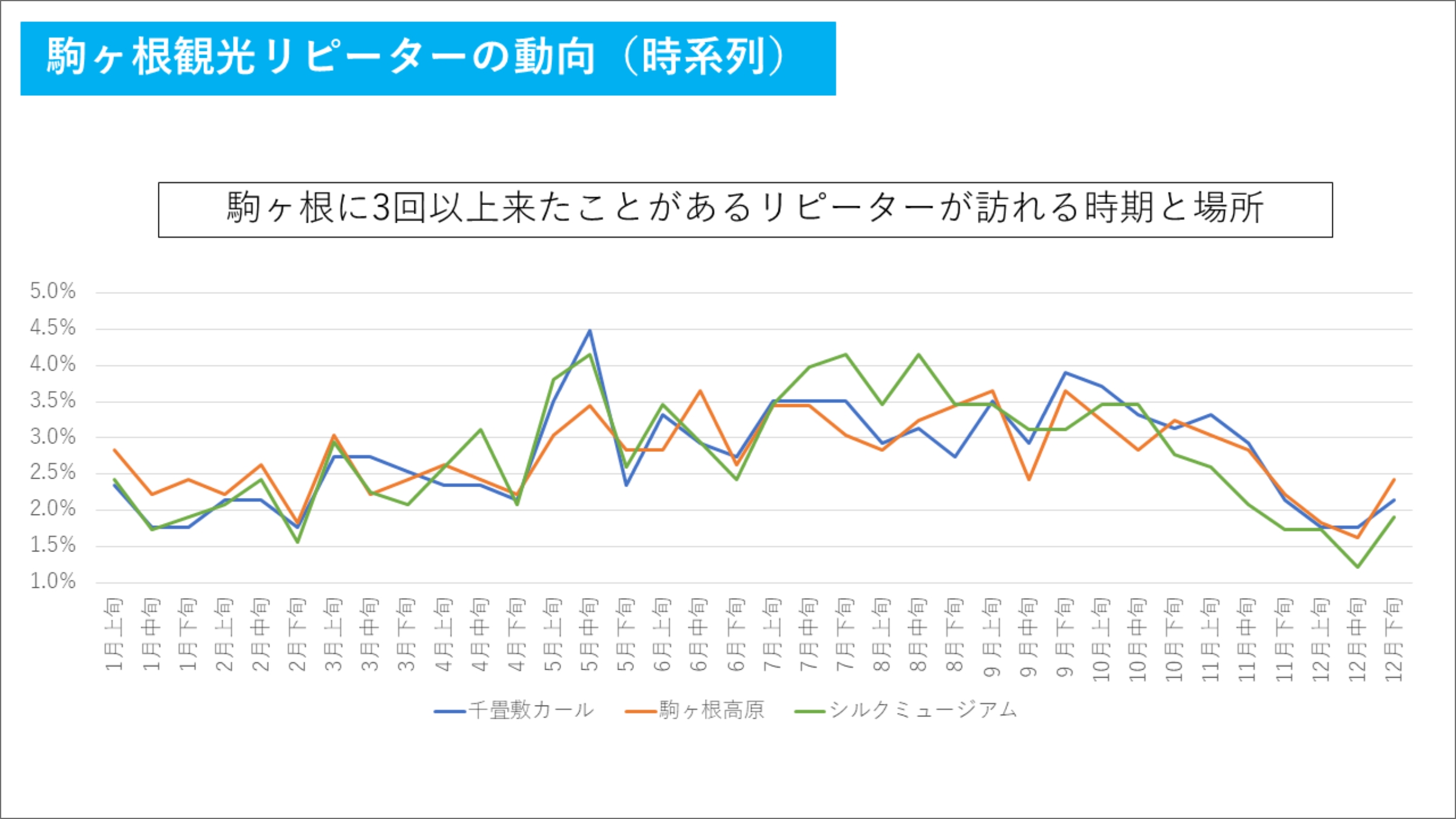

リピーター分析によるセミオフシーズンの観光需要の可視化

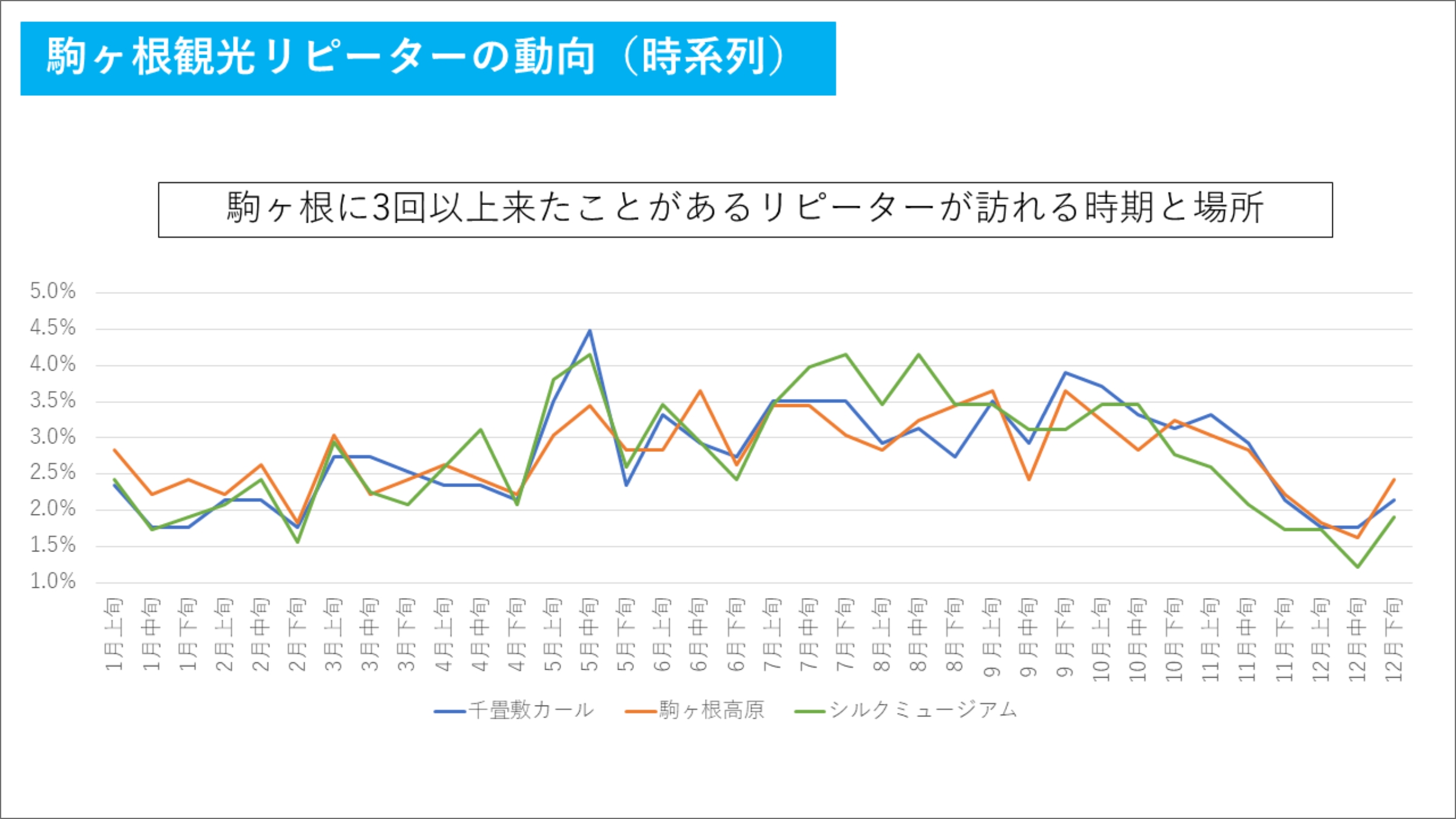

また、アンケート調査によるリピーター分析では、駒ヶ根に3回以上来たことがある人をリピーターと定義して修正・分析を行った。

3回以上駒ヶ根市に訪れた経験がある人が、駒ヶ根市内で具体的にどの観光スポットに訪問したのかについて時系列で可視化した。

20箇所以上ある観光スポットのうち、特に訪問者が多かったのは以下の3箇所である。

- 1:シルクミュージアム

- 2:千畳敷カール(中央アルプス)

- 3:駒ヶ根高原

※直近で駒ヶ根市に3回以上訪れた人を対象に、各観光地のリピーター数を基準とし、各時期の訪問者数の割合を算出

05.結果

近隣市町村からの誘客の可能性検討

データを比較すると、5月・6月の駒ヶ根にとってのセミオフシーズンにおいても、妻籠宿には多くの観光客が来ていることがわかった。妻籠宿側にヒアリングした結果、この時期は妻籠宿周辺の宿泊施設は予約で満室になることが多く、十分に観光客を受け入れられない状況であることもわかった。本来、妻籠宿と駒ヶ根市は電車だとアクセスが良いとは言えないが、駐車場利用データから、多くの人が自動車で移動をしており、駒ヶ根市までの移動可能性が十分にあるということがわかった。

リピーターの傾向分析による、駒ヶ根市の新たな観光資源の創出

リピーターの行動傾向を分析した結果、駒ヶ根市のセミオフシーズンにあたる4月中旬から6月下旬にかけて、リピーターの来訪が上昇傾向にあることが明らかになった。この時期は、一般的に観光客が減少する期間とされていたが、リピーター層には一定の需要があることが確認できた。

特に、春の桜の時期や、新緑の美しい季節に駒ヶ根を訪れるリピーターが多い傾向があり、自然を楽しむ目的での滞在が増加している可能性が考えられる。これを踏まえ、リピーターが魅力を感じている観光資源を明確にし、セミオフシーズンの集客施策を強化することが重要であるといえる。

06.今後の取組

分析結果や、観光資源や立地条件が類似した市町村への独自のヒアリングを行った結果より、新たな観光施策の検討として以下を検討する。

1.登山エンジョイ勢への中央アルプス魅力発信事業

昨年の研究会にて定義した中央アルプスの登山を楽しむ層に向け、情報発信を強化する。登山初心者からベテランまでが楽しめるルートやアクティビティを紹介し、SNS等を通じて発信する。

2.竜東エリアの新たな観光の目玉作成

リピーター分析の結果より、シルクミュージアムへの来訪の多さに着目し、竜東エリアの既存資源を生かした観光コンテンツの充実を図る。

3.妻籠宿との連携

駒ヶ根市と妻籠宿は観光のピークシーズンが異なるという特性を活かし、相互に観光客を誘導し合うことで、宿泊機会の増加を図る。特に、妻籠宿では観光客が多い時期に宿泊施設が満室になりやすく、一方で駒ヶ根市の宿泊施設には余裕があることが分かっている。そこで、妻籠宿の観光客を駒ヶ根市へ誘導し、宿泊需要を補完することを目的とした連携を進める。

【KPI】

駒ヶ根市の宿泊施設(特に早太郎温泉)の宿泊者数の変化、妻籠宿観光協会への宿泊問い合わせ数、配布されたパンフレットの数、インバウンド観光客の増加など

また、自治体の担当者が異動で変わった場合でも施策が継続できるよう、年に1・2回の情報交換会を設け、定期的な連携を維持する仕組みを整える。

4.諏訪大社から元善光寺までの御朱印ルート作成

御朱印巡りは観光客の誘致において大きな可能性を持つため、諏訪大社から元善光寺までをつなぐ新たな御朱印ルートを作成し、地域の周遊観光を促進する。このルートを設定することで、観光客が長期間滞在し、地域経済の活性化につながることを期待している。

【KPI】

ルートを訪れた観光客の数や、各寺社での御朱印発行数、特典利用数など

5.冬季限定お宿割事業

栃木県日光市が取り組む観光施策のヒアリングをもとに、オフシーズン対策として冬季限定で宿泊割引を行う事業を実施する。これによりオフシーズンのの観光需要を高め、宿泊施設の稼働率向上を目指す。

【KPI】

冬季の宿泊者数の増加、クーポンの利用率、宿泊施設の稼働率向上など

6.駒ヶ根PR応援団の設立

駒ヶ根市の魅力をより多くの人に知ってもらうために、SNSなどを活用した情報発信を担う「駒ヶ根PR応援団」を設立する。この応援団には、地域住民や観光に関心のある人々を募り、駒ヶ根の魅力を発信する活動を行う。

【KPI】

SNSのフォロワー数や投稿のいいね・シェア数などのエンゲージメント率、応援団メンバーの投稿頻度、観光客からの問い合わせ数など

参加者の声

今回のEBPM研究会について、参加した感想を教えてください

EBPMに取り組むことで、データに基づいた意思決定の重要性を改めて実感しました。初めての配属と同時にEBPMの活動が始まり、何を基準に考えるべきか迷うことも多かったですが、データを根拠に議論を進めることで、自信を持って意見を述べることができるようになったと感じています。また、昨年度の経験を活かし、今年度は最初から自分たちで手を動かすことで、施策案の作成までスムーズに進めることができました。EBPMは単なる研修ではなく、自らの手で進めていくことで実践的な学びが得られると実感しています。

特に学びが得られたと感じた点を教えてください

研究会を通じて、アンケートの作成やクロス集計の方法など、データ分析に関する具体的なスキルを習得することができました。課題設定においても、当初想定していた内容から外部の視点を取り入れることで、新たな観点に気づくことができました。市役所内には多くのデータが蓄積されており、それを有効活用することで施策立案に役立つと感じました。また、他の自治体との連携を通じて得たデータや知見も、今後の業務につながると思いました。

難しかったことや苦戦した点を教えてくださいい

データの収集や活用において、他の自治体や団体との調整が大きな課題でした。必要なデータが入手できなかったり、提供までに時間がかかったりすることもあり、調整の難しさを実感しました。また、多くのデータが存在する中で、どのデータを選び施策に活用するかの判断も難しかったです。しかし、こうした経験を通じて、継続的に取得できるデータの見極めや、データの活用方法についての理解を深めることができました。

どのように解決したか、今後どのようなサポートがあれば解決できそうでしょうか

データ共有の課題を解決するためには、自治体間でwin-winの関係を築くことが重要だと感じました。伊那谷観光局のような広域的な組織を通じてデータを集約し、各自治体に共有する仕組みがあれば、スムーズな連携が可能になると感じました。また、異なる視点を持つ関係者や過去の経験者からのフィードバックも貴重であり、リアルタイムでの意見交換が可能なツールの導入も有効だと考えています。

EBPMの考え方を活かした今後の業務の改善点や、意気込みを教えてください

今回の経験を活かし、観光PRイベントなどで収集するデータの活用方法を見直したいと考えています。従来は配布物の数など定量的な成果に注目していましたが、今後はアンケートやデータ分析を通じて施策の効果を客観的に評価することを目指します。また、他の自治体や団体と連携して情報発信を強化することで、より効果的な広報活動を展開していきたいと思います。

これからデータ利活用に取り組む自治体へ向けてメッセージをお願いします

EBPMへの取り組みは、最初は不安に感じるかもしれませんが、実際に手を動かしてみることで多くの学びが得られます。既存の考え方にとらわれず、データに基づいて柔軟に施策を見直すことが重要です。また、現場で感じる課題や直感も大切にし、それをデータで検証することで新たな発見が得られるはずです。先入観を捨て、多様な視点を取り入れることで、EBPMの可能性を最大限に引き出すことができると思います。