�����T�v

�ۑ�

���N�����̉��L

���茒�f���ʂ��A�����̑��s�撬���Ɣ�r���āA�U�i�A���r�A������2�j�x�ȏ�̍������҂̊����������B�������́A�]���ǎ����i�]�����j�A�������S�������̌����Ƃ������Ă���A�s���̌��N�����̉��L�̂��߂ɂ��A�������҂̒ጸ��}�邱�Ƃ��}���Ƃ��Ă���B

�v��

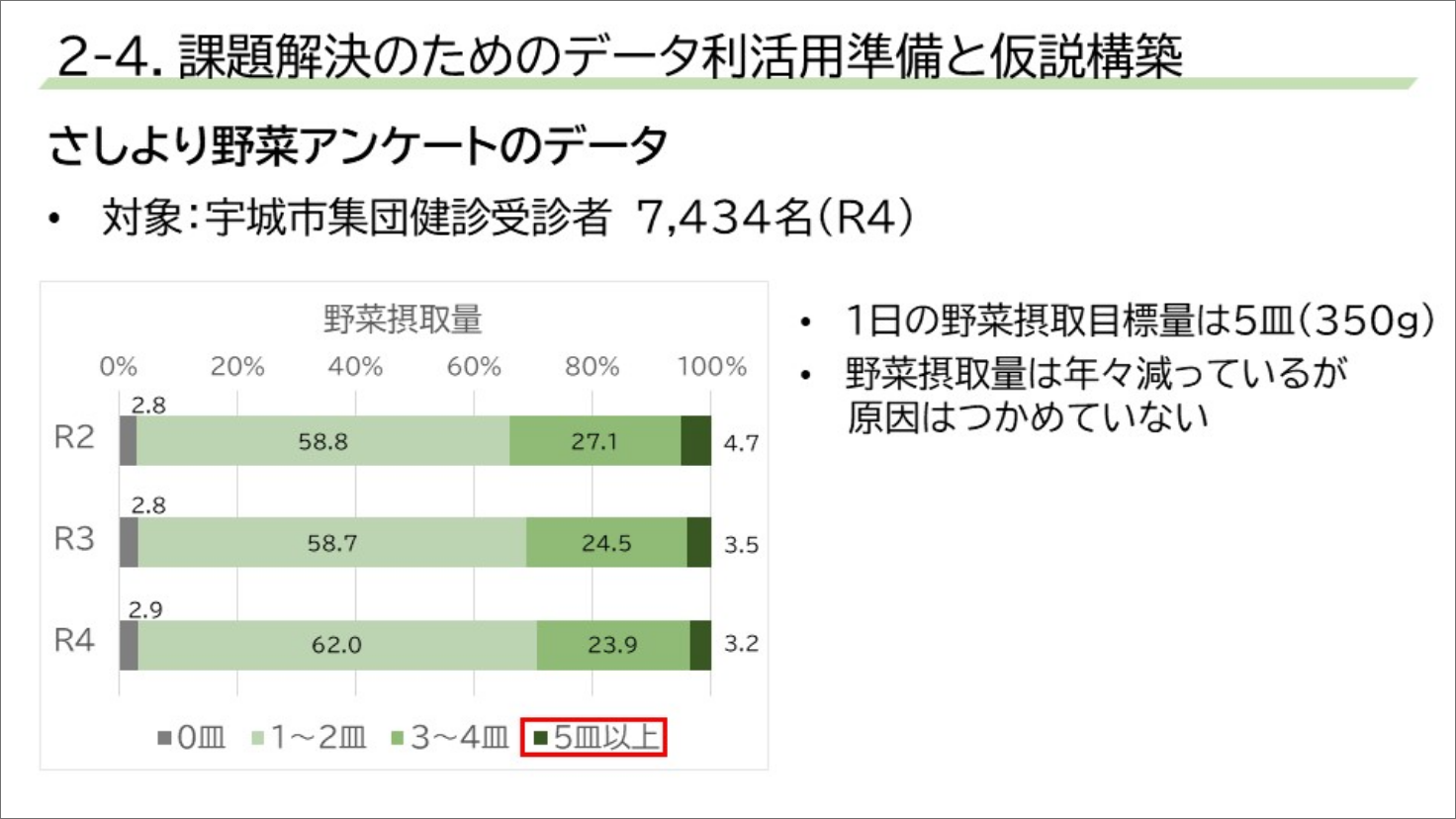

- �s�������錒�N�ۑ���P�̂��߁A�܂��͕ێ��f�[�^�͂��A�ۑ�̗v���ɂ��ĉ����𗧂Ă��B

- �������̃t�F�[�Y�ł́A�V���ɕK�v�Ɣ��f�����f�[�^�����W���邽�߁A�S����ΏۂɃI�����C���̃A���P�[�g���������{�����B

- �������ʂ̉����ɂ����ẮAR�̌���ؕ��͂ɂ��g���C�����B

�ۑ�����̃v���Z�X

-

01����c��

���茒�f��f�[�A�Z���A���P�[�g��p���� �������̎��Ԕc��

���[�N�u�b�N�����p

-

02�����\�z

�F��s���͑��s�ɔ�ׁA

������ۂ肷���Ă���̂ł͂Ȃ����H

���[�N�u�b�N�����p

-

03�f�[�^���W

- �F��s�ݏZ�҂̐H�K���E���N�ӎ��A���P�[�g

- �S���i�F��s�ȊO�j�̐H�K���E���N�ӎ� �A���P�[�g

-

04���́E����

�F��s���^�S���ɂ����鐶���K���E���N�ӎ��A���P�[�g�̔�r����

-

05�lj�����

�������v���̓���iR��p��������ؕ��́j

-

06����̎��g��

- �F��s���L�̍������v���̓���

- �p���I�ȃ��j�^�����O�̌���

- ���N�ӎ�����̂��߂̔N��ʎ{��

���p�f�[�^

- ���f�f�[�^�F���ۃf�[�^�x�[�X�V�X�e���iKDB�j

- ��������A���P�[�g�F��������̔F�m�x�E���H�x�A��ؐێ��

- �f�[�^���̓c�[���iBI�c�[���j�����p�������́F�����~��ؐێ�ʁA�����~�����A�����~����

- �H�K������K����c�����邽�߂̃A���P�[�g

�����v���Z�X�̏ڍ�

01�D����c��

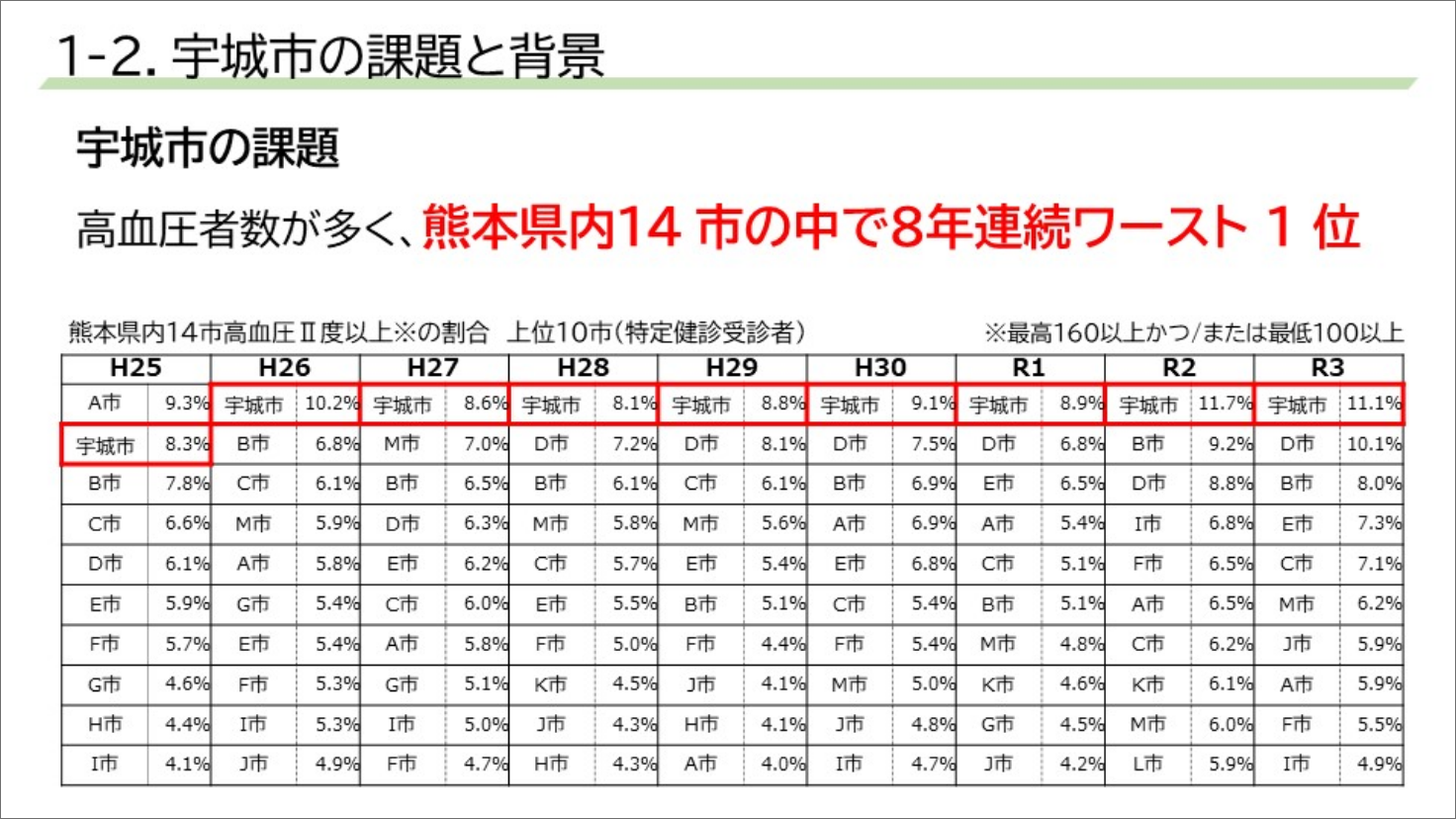

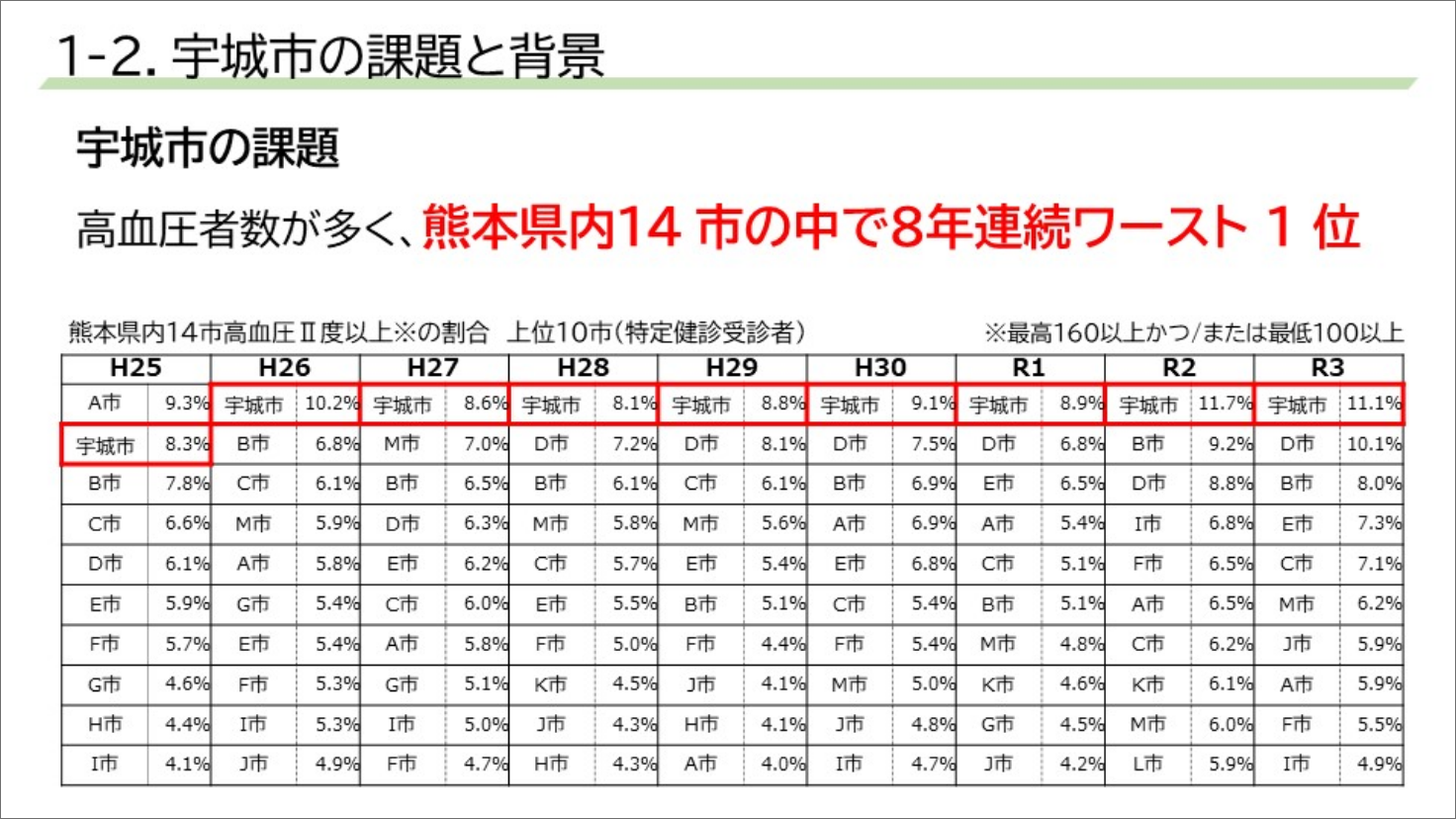

�F��s�ł͍������҂̊������A�F�{����14�s�̒���8�N�A�����[�X�g1�ʂƂ����ɂ���A�ȑO���ۑ�F�����������B

���茒�f��f�[��Z���A���P�[�g���g�p�����f�[�^���݂�ƁA�������ɉe����^����ƌ����Ă���H�����ɂ����ẮA��ؐێ�ʂ��N�X�����X���A����ʂ͑��s��葽�����ʂƂȂ����B ���s�ł́A����܂ŕی��t�ɂ��ʖʒk���ؐێ�𑣐i����u��������v���W�F�N�g�v�̎��{�ȂǁA���N�ӎ��̌���{��𑽐��s���Ă����B�������A�������Ҋ����ɑ傫�ȉ��P�͌���ꂸ�A���̗v���̓���Ɏ����Ă��Ȃ��B

�|�C���g

���[�N�u�b�N3.4�y�[�W�����p

������5�̉ۂŘA�g���ĕ������f�I�Ɍ�����Ɏ��g��

02�D�����\�z

�F��s�̐l���\����E�Ƃ̂ق��ߋ��̕ی��w��������A�����K���ɂ��Ĉȉ��̌X�����c���ł����B

- �ς���Е��A�ۑ��H���̐H��������

- �Е��ɏݖ���������ȂǁA�F��s���L�̐H�ו�������

- �n��̂Ȃ��肪�����n��ł́A��荇�����ň����̋@�����

��L����A�F��s���͑��s�s���Ɣ�ׂĉ�����ۂ�߂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������𗧂Ă��B

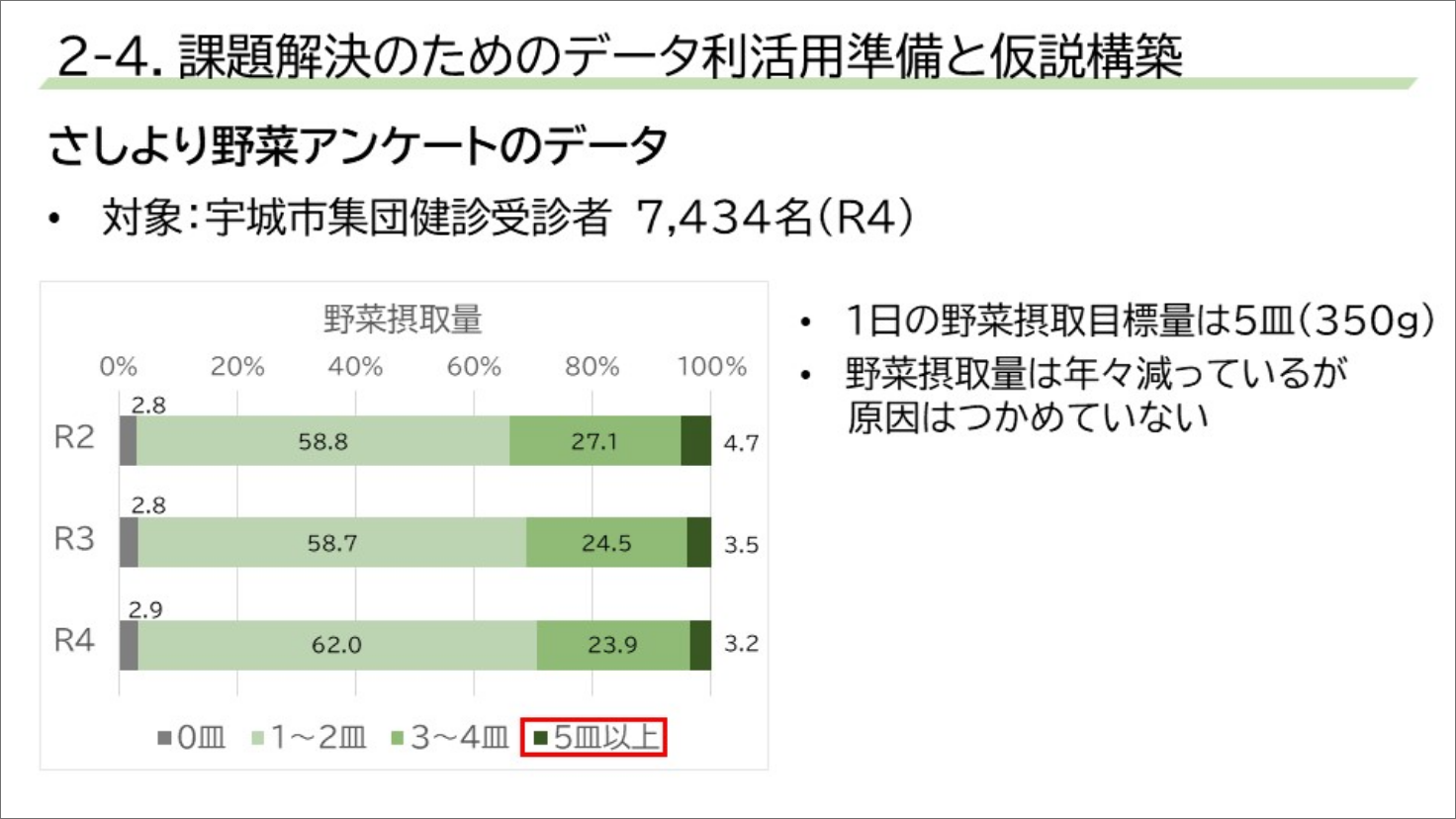

03�D�f�[�^���W

���{�A���P�[�g

�F��s�ݏZ�҂̂ق����l�̃A���P�[�g��S����Ώۂɍs����r���邱�ƂŁA�F��s���L�̐H�K���𖾂炩�ɂ���B

- �����ΏہF�s�s���������S���A�F��s��

- ���o���@�F�����

- ���{���@�F�C���^�[�l�b�g����

- ���{���ԁFR5�N1��21���`1��26��

- �Ґ��F�S��304���ƉF��s��27��

- �N��\���F�S���̂�40��`70����ϓ����t

�������ڂ̌����ɂ���

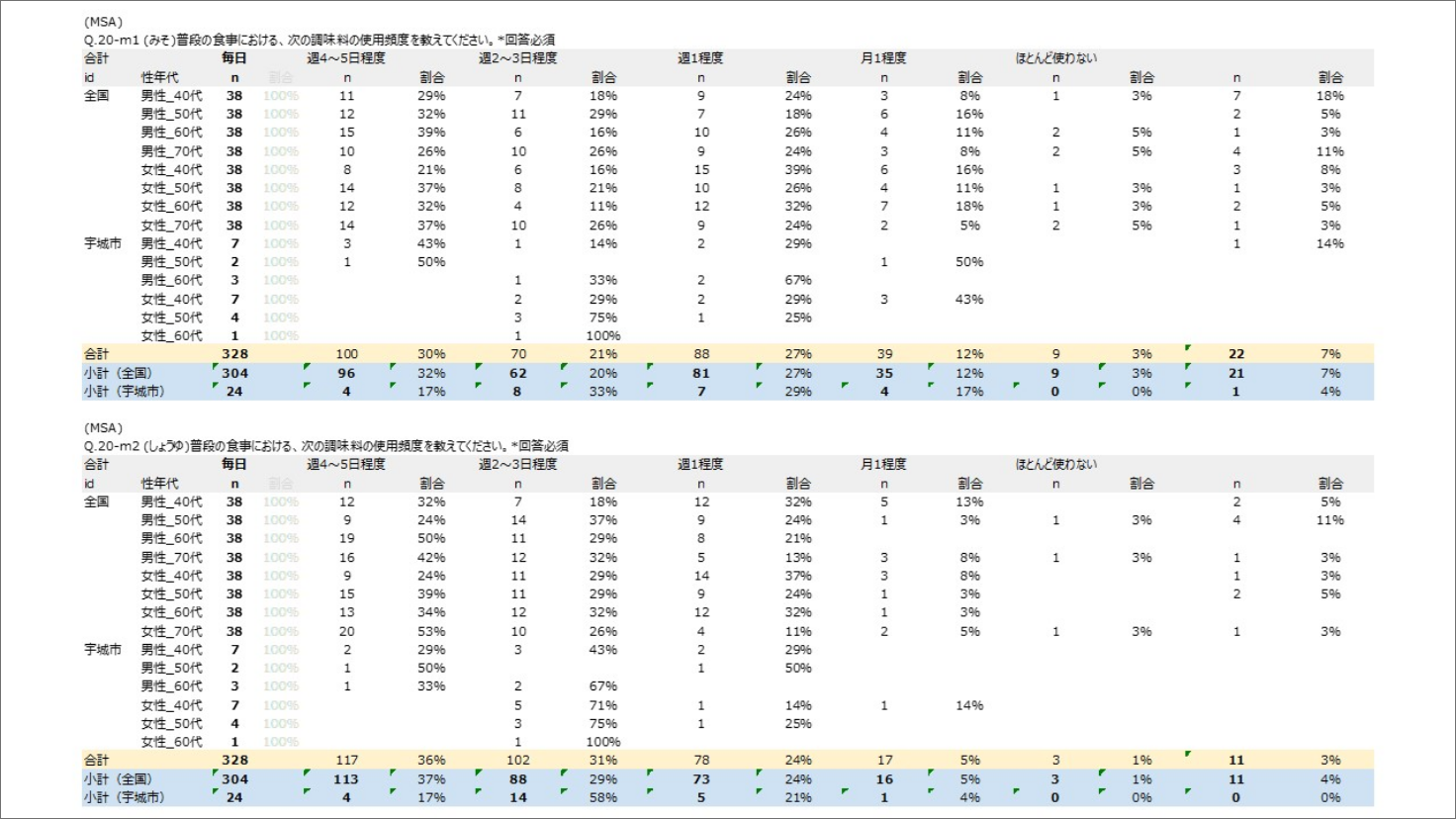

�ݖ�̌����ɂ������ẮA��ʓI�ȍ������̗v���ɂ����鍀�ڂ̂ق��A���ۂɏZ���̌��N���k���s���Ă���ی��t��Ǘ��h�{�m�̈ӌ���������A�F��s���L�̐H�K�����ڍׂɔc���ł��鍀�ڂɗD�揇�ʂ������B

�ݖ��

- ��Ȉړ���i�A����̈ړ��̕��ώ���

- ���̐H���ł̈���ʁA����p�x�A���i���ނ����̎��

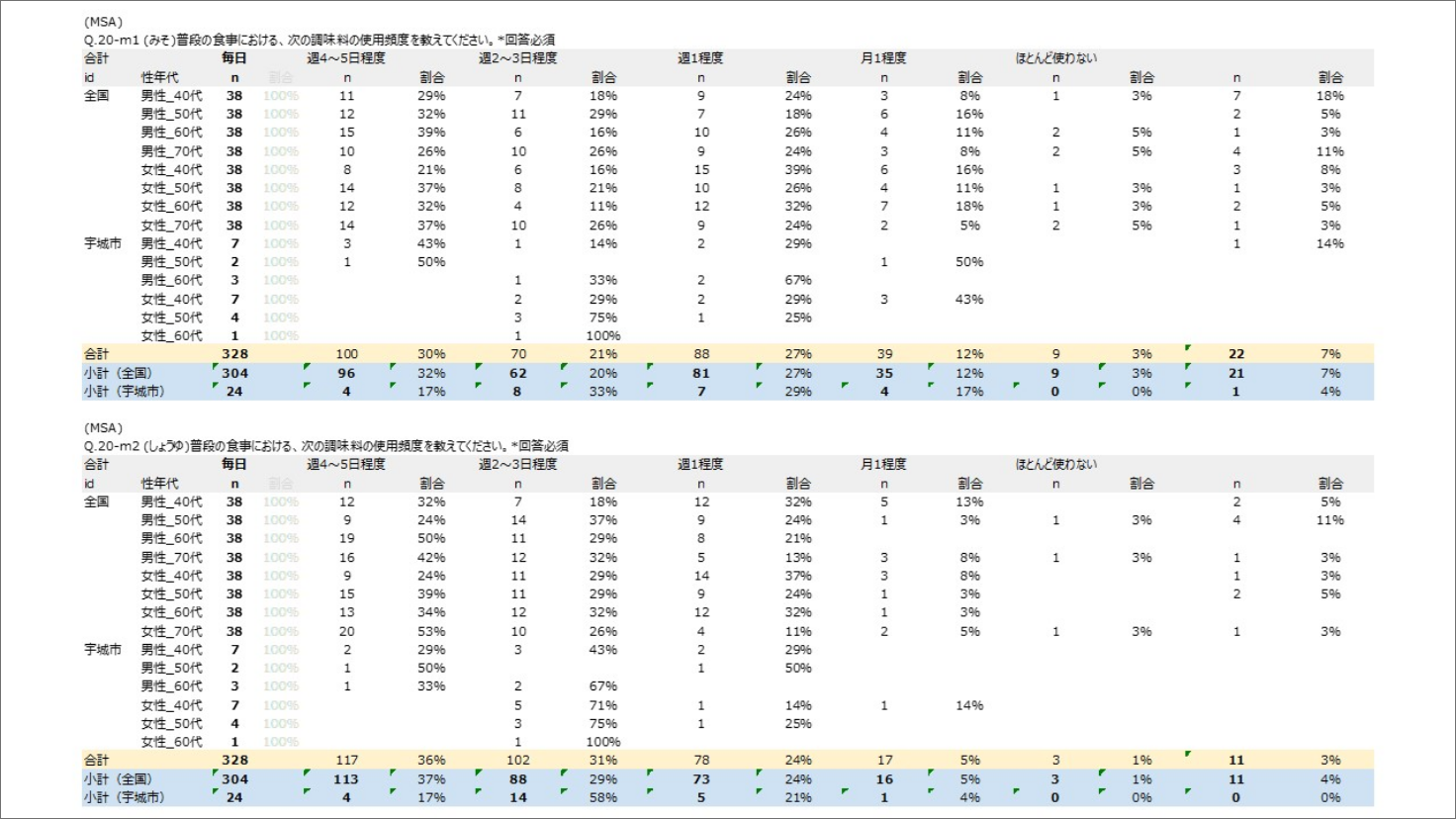

- ���i�̐H���ɂ����钲�����̎g�p�p�x�i�݂��A���傤��A�����̑f�A�\�[�X�A�}���l�[�Y�j

04�D���́E����

�W�v���ꂽ�A���P�[�g�̌��ʂ��A�ȉ��̂��Ƃ����炩�ƂȂ����B�����K���⌒�N�ӎ��𑪂邢�����̍��ڂɂ��āA�S���ƉF��s�̉f�[�^�̔�r���s�����B

�������e��̐ڎ�i���X�E���傤��j�̃A���P�[�g����

��L�̂ق��A���i�̈���ʂ�p�x�A�����������Ƃ����H�i�̐ێ�ɂ��Ă��������s������������̍��ڂ������ȍ��݂͂��Ȃ������B����ɂ��A�����Ƃ��ė��Ă��u�F��s���͉����ێ�ʂ������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����_�ɂ��Ă͗�����Ȃ������B

����ŁA����̒����ɂ��A���N�ӎ��Ɋւ��鍀�ڂł͈ȉ��̌��ʂ�����ꂽ�B

�u�����̑̌^�ɑ��鎩�ȕ]���ɂ��ċ����Ă��������v�Ƃ����ݖ�ł́A�������g���Ă���Ɗ����Ă��銄�����S���ɔ�r���ĉF��s�̂ق����������ʂƂȂ����B�܂��u���Ȃ��͕��i���N���Ɗ����Ă��܂����v�Ƃ����ݖ�ɂ����Ă����l�̌��ʂ��݂�ꂽ�B

�����̑̌`�ɑ��鎩�ȕ]���̃A���P�[�g����

![�����̑̌`�ɑ��鎩�ȕ]���̃A���P�[�g����](../../../img/articles/case_ebpm/2022/03/uki_slide04.png)

���̑��A�u�H���������悭���邽�߂̊S������܂����v��u���i�̐H�����ɂ����Č��������H���Ă��܂����v�Ƃ������H�������P�Ɋւ��鍀�ڂł́A�S�x�������F��s�̂ق����������ʂƂȂ����B

���̂��Ƃ���A����̒����Ώۂɂ����Ă͉F��s���̂ق������N�ɉۑ�������Ă���l�������A���P�ӎ����������Ƃ��킩��B����͓����̑z��Ƌt�̌��ʂł������B

05�D�lj�����

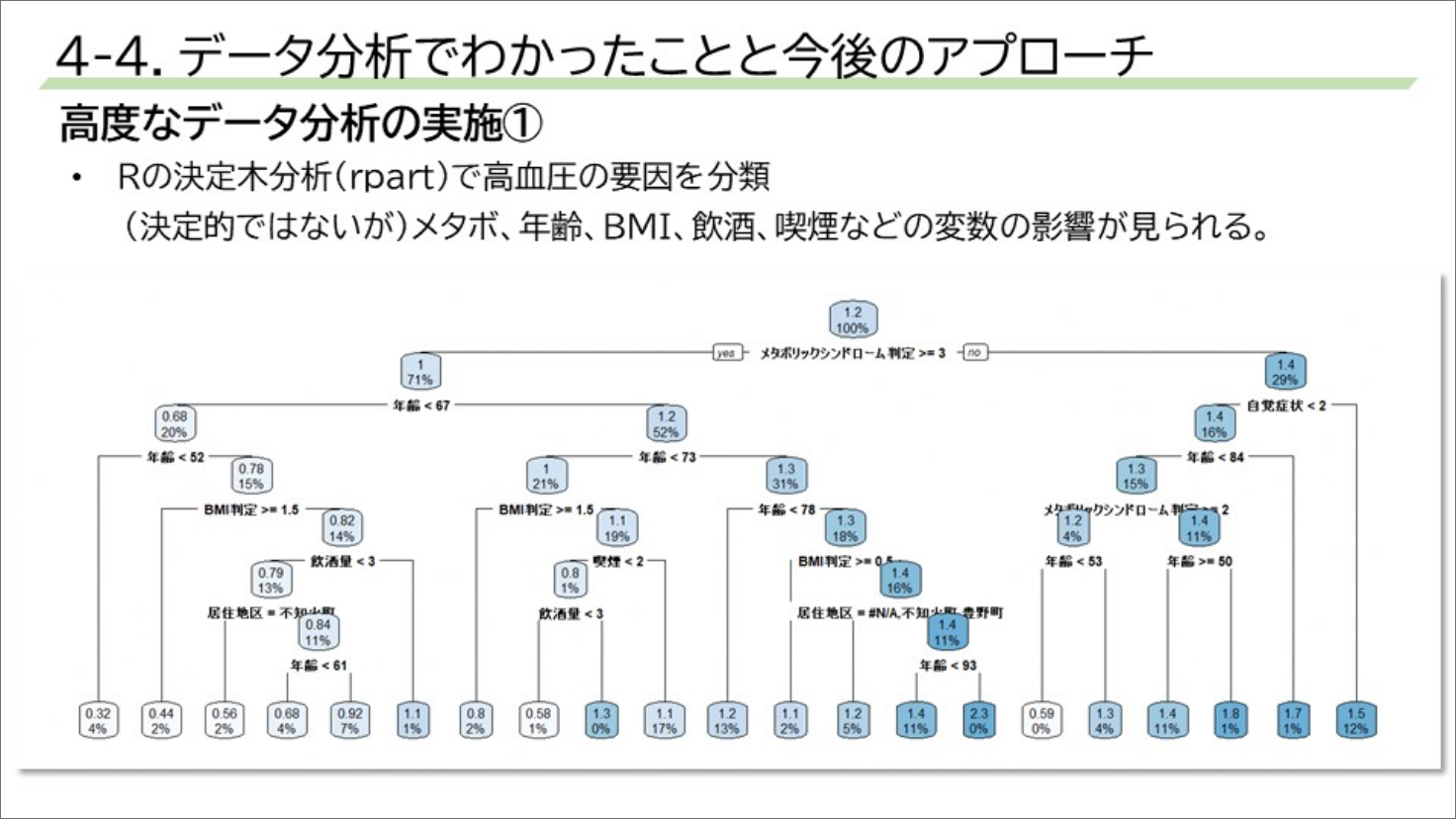

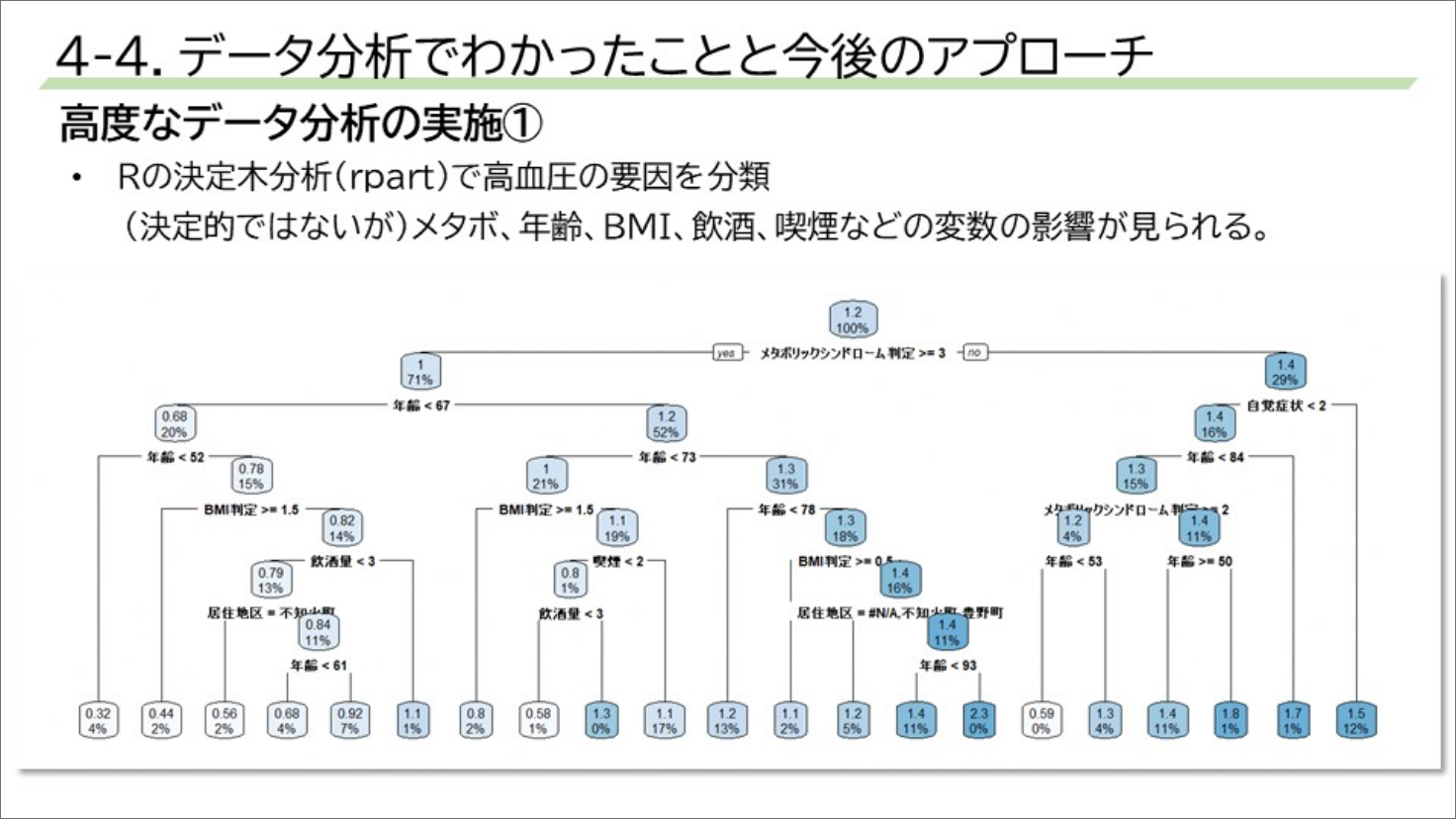

�����̌��ɉ����āA����f�[�^��p�����������̗v������̂��߁A���v��̓c�[��R�����p������ؕ��͂��s�����B�g�p�f�[�^�́A�ߘa2�N�x�̌��N�f�f���ʂł���B

��L�̌��ʂ��A���^�{�A�N��ABMI�A�����A�i���Ȃǂ̕ϐ��̉e��������ꂽ�B�������A�g�p�f�[�^��1�N���݂̂̂��߁A�Q�l���Ƃ���B

06�D����̎��g��

�F��s���L�̍������v���̓���

- ���N�ӎ������ɂ��ă��j�^�[�̌��������s������ōĕ��͂�����

- R�Ȃǂ̃c�[�������p�������x�ȓ��v��͂̎��H

�p���I�ȃ��j�^�����O�̌���

- ����̒������ڂ�����Ɍ���������ŁA�s�ŃA���P�[�g�N���{����

- �A���P�[�g�Ɗe��H���Ǘ��A�v���Ƃ̘A�g����������

���N�ӎ�����̂��߂̔N��ʎ{��

- �Ⴂ�N������̔}�̂ł̏�M

- �����̎��Ƃ�n��̏W�܂�����p��������

- ���N�|�C���g���Ƃ��A�v��������

- �����{�݂ɐݒu�̌����v�̗��p���i

�Q���҂̐�

������ɎQ�����ē��Ɋw�т�����ꂽ�_�������Ă�������

������̉��K��ʂ��āA�f�[�^�����p�̃v���Z�X��APPDAC�T�C�N���̗�������ۂɑ̌����Ȃ���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�������f�I�Ɏ��g���ƂŁA�l�X�Ȋp�x����ӌ������킷���Ƃ��ł��A�V���ȁu�C�Â��v�邱�Ƃ��ł��܂����B

�܂��A��{���v�ʂ̌����A��A���́AR�̑��쓙�̓��v���͂̊�b�m����A����̗L�Ӑ����̍l������K�ȃT���v�����A�O��l�̏������ȂǁA���ۂɕ��͂�i�߂��Ŕ�������^��ɑ��āA���Ƃ���̉�ꂽ���Ƃ͑��ł͌o�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ǝv���܂��B

������ɎQ�����ē���Ɗ������_�������Ă�������

�������̂��߂̃A���P�[�g�쐬�̍ۂ́A�Ώێ҂̑I���A���P�[�g���ڂ̍i�荞�݂���������ł��B

1�̕��͎�@�ɂ�蓾��ꂽ���ʂ��K���������������̂ł͂Ȃ����ƁA�f�[�^�̓����܂�����ŁA�l�X�Ȋp�x���番�͂��s���A�m���炵���ƌ��������ȕ��͌��ʂ��o���ɂ͐��I�Ȓm���ƌo�����K�v���Ɗ����܂����B

EBPM��������������̋Ɩ��ւ̉��P�_��A�ӋC���݂������Ă�������

������ō쐬�����A���P�[�g���ڂ��A����̃A���P�[�g�쐬�̍ۂɎ����ꂽ���Ǝv���܂��B�܂��A����̌�����Ŋw���Ƃ��ŋ��L���A���N�A��ÂɊւ�炸�A�l�X�ȕ���̎��ƂɊ������Ă��������Ǝv���܂��B

�܂��͂�������Ɖ������邱�Ƃ�厖�ɂ��Ă����܂��B�܂��@�����Γ��v���͂̎�@�ɂ��Ēm����[�߁A��荂�x�ȕ��͂��s����悤�ɂȂ肽���ł��B

���ꂩ����g�ގ����̂����ă��b�Z�[�W�����肢���܂�

�n���l�ɕR�Â����l�X�Ȑ��̃f�[�^�ɒ��ڃA�N�Z�X�ł���̂́A�����̂̐E�������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����̐E�����f�[�^���H�╪�͋Z�p��g�ɕt���邱�Ƃ��ł���A�l�X�̂��炵�▢�������L���ɂ�����ʓI�Ȏ{��̗��Ă����Ȃ��R�X�g�Ŏ����ł���Ǝv���܂��B

�܂��͂���Ă݂�A�`�������W���Ă݂邱�Ƃ���ł��B

���ƃA�h�o�C�X

�~�Á@���]

������Ѓn�����N�z�[���f�B���O�X�@����������茤�����@����

�����EBPM������Ƃ��āA�F��s�Ŏ��g�u���������Ғጸ�v�ɁA����e�n�������̂����g��ōs���ۂ̃A�h�o�C�X�� ���Ђ����������������B

���������҂�\���R�̋C������s���𑣂����߂ɂ͓��@�Â����K�v�ł��B �܂��A�����҂̈ӎ�����Ԃ�i�K�ʂɑ�����Ƃ悢�ł��傤�B�u�����͎����ɊW�Ȃ��v�u�����͒Ⴂ�v�Ǝv������ł���y�F���s���z�ɂ́A�u�ߐM�̕ǁv�u�v�l��~�̕ǁv������ł��܂��B�u���߂����ǏǏȂ�����S�z�Ȃ��v�ƍ������̕|����m��Ȃ��y�m���s���z�ɂ́A�u���m�̕ǁv������܂��B�u�܂����v�v�u�����Ȃ�ɋC�����Ă���v�ƌ���������Ȃ���y���Č��ʂӂ�z������P�[�X�����ł��B�F�m���S���I�n�[�h����R�����āA�e�X�ɂ��킹���A�v���[�`����l���Ȃ���Ȃ�܂���B

�����āA�����̐S�Ƒ̂Ɍ��������āA�O�����ɍs�����悤�Ǝv���邫�������𑣂��K�v������܂��B�Ⴆ�A�u�Ȃ��A��������Ȃ̂��Ƃ����i��ɂȂ���j�����v�A�u�C�������S�������A�R�~���j�P�[�V�������[�h��T�[�r�X�J���i���ǔN�����Ԃ点��v���W�F�N�g�j�̌����v�Ȃǂł��B

![�~�Ï��]�i���߂Á@�䂫���j����̎ʐ^](../../../img/articles/case_ebpm/2022/03/prf_umezu.png)

���ƃA�h�o�C�X

�~�Á@���]

������Ѓn�����N�z�[���f�B���O�X�@����������茤�����@����

![�~�Ï��]�i���߂Á@�䂫���j����̎ʐ^](../../../img/articles/case_ebpm/2022/03/prf_umezu.png)

�����EBPM������Ƃ��āA�F��s�Ŏ��g�u���������Ғጸ�v�ɁA����e�n�������̂����g��ōs���ۂ̃A�h�o�C�X�� ���Ђ����������������B

���������҂�\���R�̋C������s���𑣂����߂ɂ͓��@�Â����K�v�ł��B �܂��A�����҂̈ӎ�����Ԃ�i�K�ʂɑ�����Ƃ悢�ł��傤�B�u�����͎����ɊW�Ȃ��v�u�����͒Ⴂ�v�Ǝv������ł���y�F���s���z�ɂ́A�u�ߐM�̕ǁv�u�v�l��~�̕ǁv������ł��܂��B�u���߂����ǏǏȂ�����S�z�Ȃ��v�ƍ������̕|����m��Ȃ��y�m���s���z�ɂ́A�u���m�̕ǁv������܂��B�u�܂����v�v�u�����Ȃ�ɋC�����Ă���v�ƌ���������Ȃ���y���Č��ʂӂ�z������P�[�X�����ł��B�F�m���S���I�n�[�h����R�����āA�e�X�ɂ��킹���A�v���[�`����l���Ȃ���Ȃ�܂���B

�����āA�����̐S�Ƒ̂Ɍ��������āA�O�����ɍs�����悤�Ǝv���邫�������𑣂��K�v������܂��B�Ⴆ�A�u�Ȃ��A��������Ȃ̂��Ƃ����i��ɂȂ���j�����v�A�u�C�������S�������A�R�~���j�P�[�V�������[�h��T�[�r�X�J���i���ǔN�����Ԃ点��v���W�F�N�g�j�̌����v�Ȃǂł��B

![�����̑̌`�ɑ��鎩�ȕ]���̃A���P�[�g����](../../../img/articles/case_ebpm/2022/03/uki_slide04.png)

![�~�Ï��]�i���߂Á@�䂫���j����̎ʐ^](../../../img/articles/case_ebpm/2022/03/prf_umezu.png)

���͌v�旧�ăV�[�g�iPDF�F 221KB�j

���͌v�旧�ăV�[�g�iPDF�F 221KB�j