研究概要

課題

まちづくりセンターにおける行政コストのスリム化

市内にあるまちづくりセンターは全19施設。長期的な視点から施設の最適化や効果的な運営による行政コスト(利用者一人当たりにかかるコスト)のスリム化が課題。施設ごとの行政コストを様々な視点から検証し、特色あるまちづくりの拠点として最適化するにはどのような施策を実施するべきか、その方向性を見出すための分析を研究課題とした。

要約

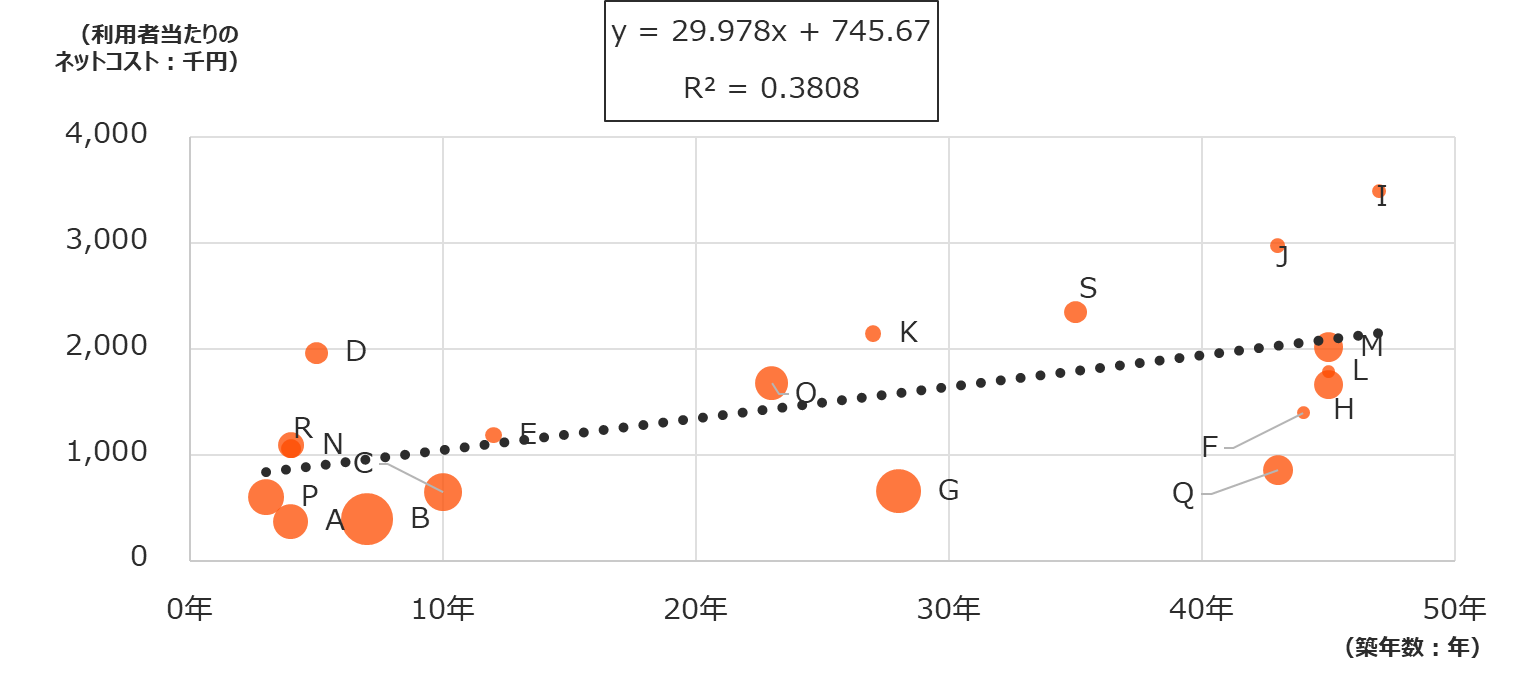

- まちづくりセンターの過去数年間の利用人数・施設ごとのネットコスト・地域人口・各施設の築年数から、まちづくりセンターごとの利用者動向・行政コストを可視化

- 利用者当たりのネットコスト・築年数・地域人口のデータを活用してバブルチャートを作成し、相関性を見出すとともに、将来推計を実施

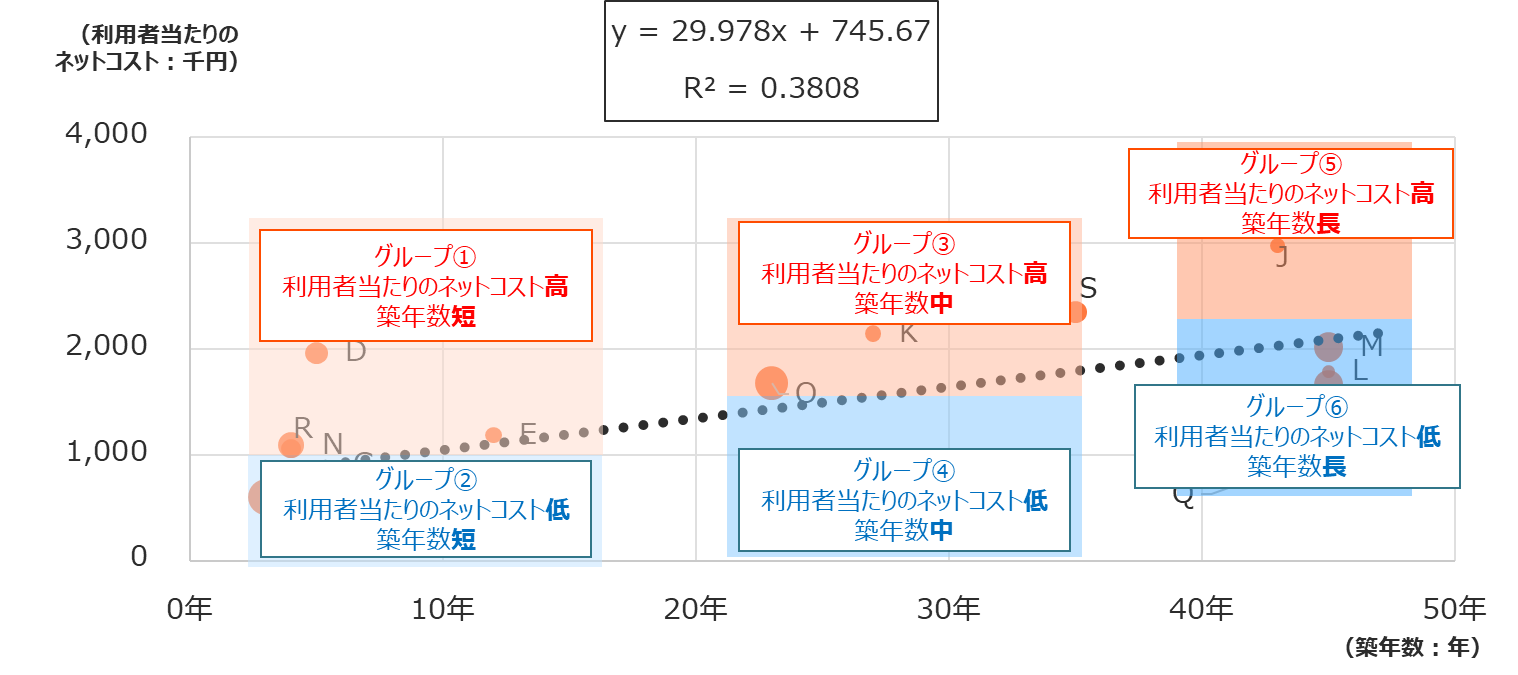

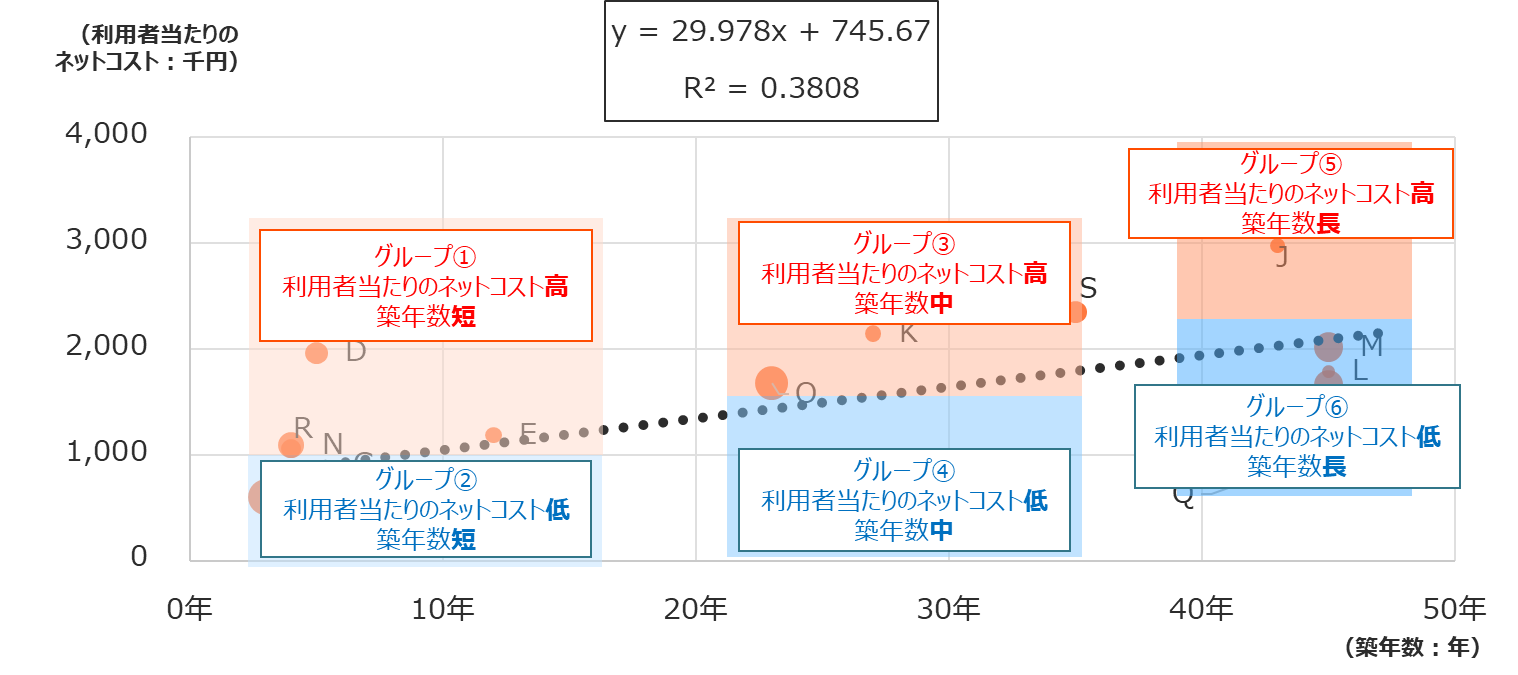

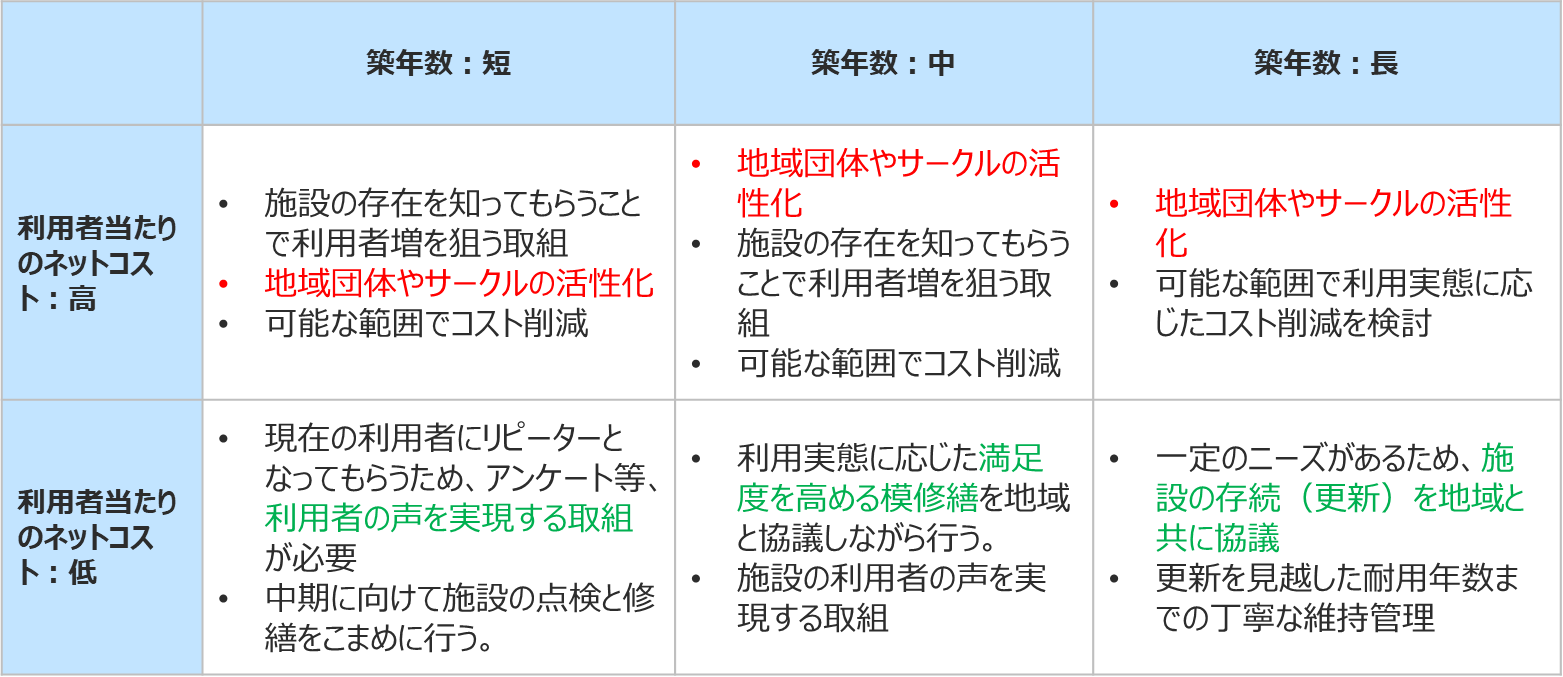

- バブルチャートから市内のまちづくりセンターを6つのグループに分け、それぞれの施設ごとに今後取り組むべき内容を仮説として構築

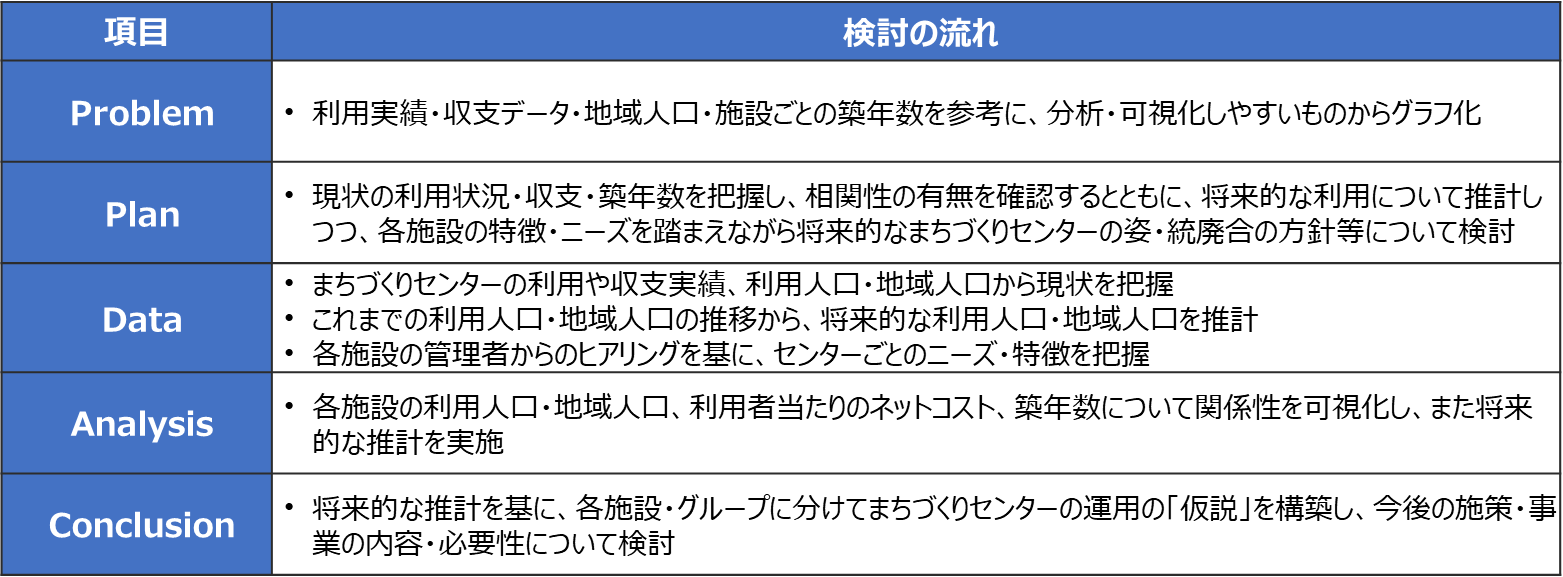

課題解決のプロセス

-

01現状把握

- 利用実績・収支データ・地域人口・施設ごとの築年数から利用状況を可視化するとともに、全体の検討の流れを整理

-

02目指すべき姿

- 現状の利用者動向の可視化

- 今後のまちづくりセンターの運用の「仮説」の構築

-

03データ収集

- 施設の利用や収支実績、利用人数・地域人口、各施設の築年数のデータを活用

-

04データ分析

- 各施設の利用人数・地域人口、利用者当たりのネットコスト、築年数について関係性を可視化し、また将来的な推計を実施

- グラフによる可視化

-

05結果

- 施設ごとの利用者当たりのネットコストと築年数との一定の相関の確認

- 将来的なネットコストの低減の必要性の導出

-

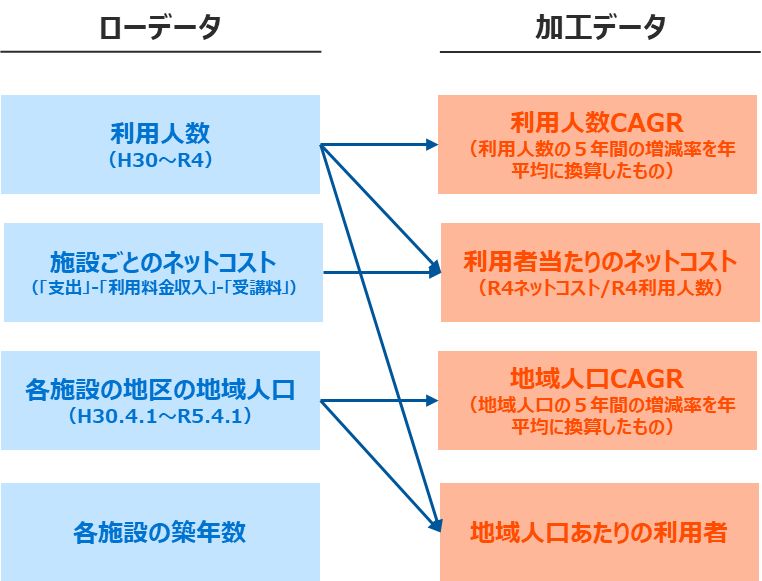

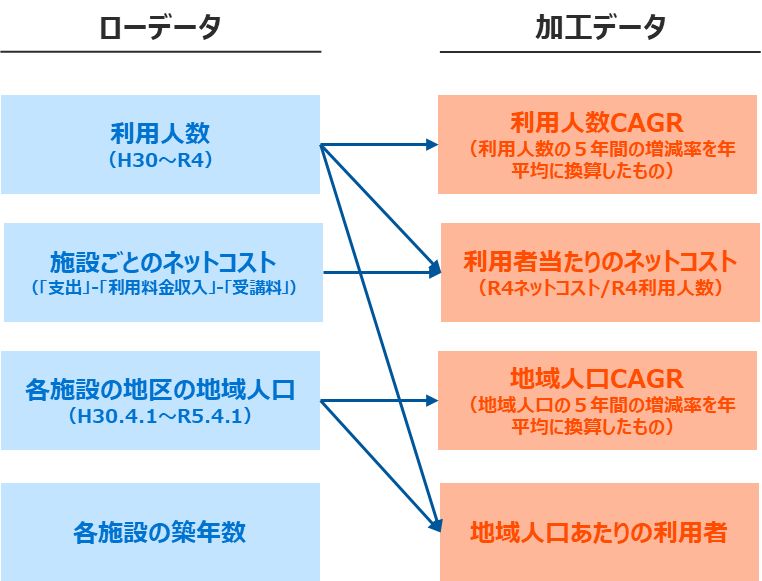

利用データ

- 各施設の平成30年度〜令和4年度の利用人数

- 施設ごとのネットコスト(「支出」-「利用料金収入」-「受講料」)

- 各施設の地区の地域人口(H30.4.1〜R5.4.1)

- 各施設の築年数

解決プロセスの詳細

01.現状把握

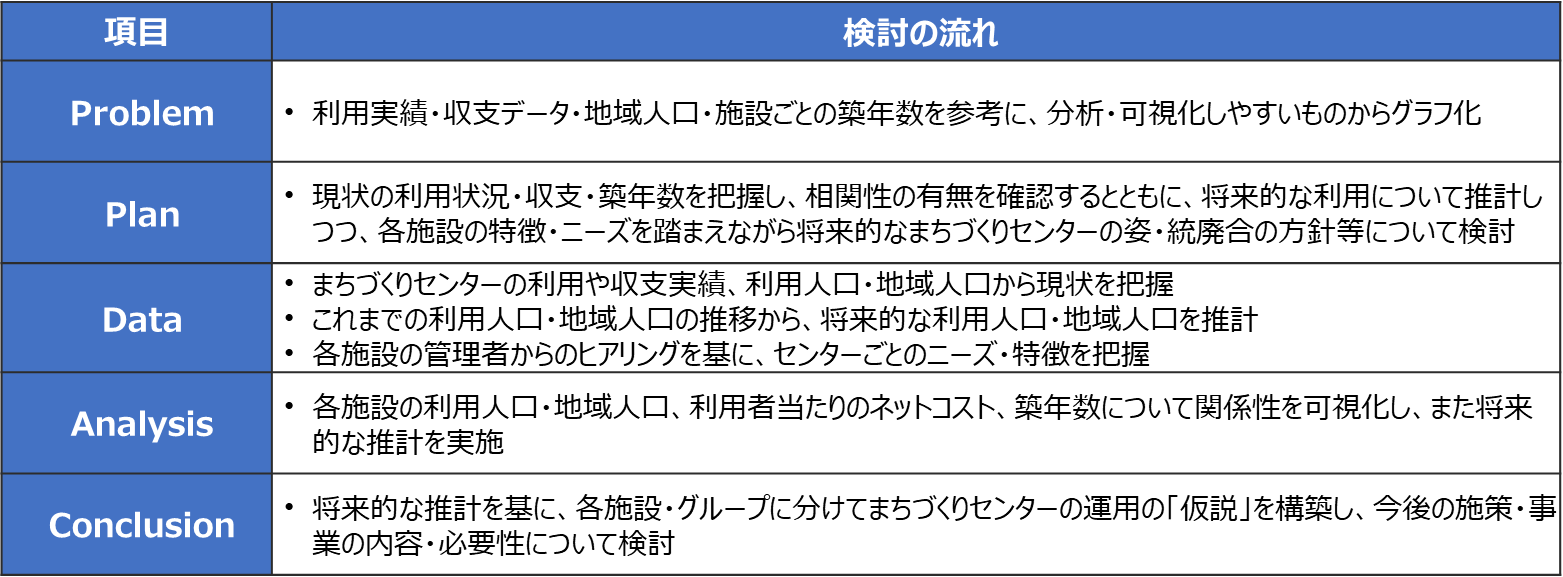

「行政コストのスリム化」の実施の必要性については認識していたものの、そもそも各まちづくりセンターがどのような課題を抱えているか、さらにどのような分析を実施すればその課題の解決に資するかが不明であった。そこで、まずは本事業における検討の流れを構築することとした。

具体的には、これまでの利用状況・収支等に係るデータをもとに、現状の利用者動向を可視化するとともに、成り行きベースの将来推計を実施し、それぞれのまちづくりセンターの今後の運用の「仮説」の手掛かりとすることとした。

02.目指すべき姿

- まちづくりセンターのこれまでの利用状況・収支等に係るデータから、現状の利用者動向を可視化し、課題を明確に把握。

- まちづくりセンターの課題を踏まえ、今後どのように運用していくかの「仮説」を構築。

03.データ収集

ローデータとして各まちづくりセンターの過年度の利用人数・ネットコスト等を活用するとともに、それらのデータを加工し、CAGR等を算出した上で分析に活用することとした。

※CAGR…年平均成長率。複数年にわたる成長率から、1年の成長率を算出したもの。

※ローデータ…何も手を加えていない状態の生のデータ。

04.データ分析

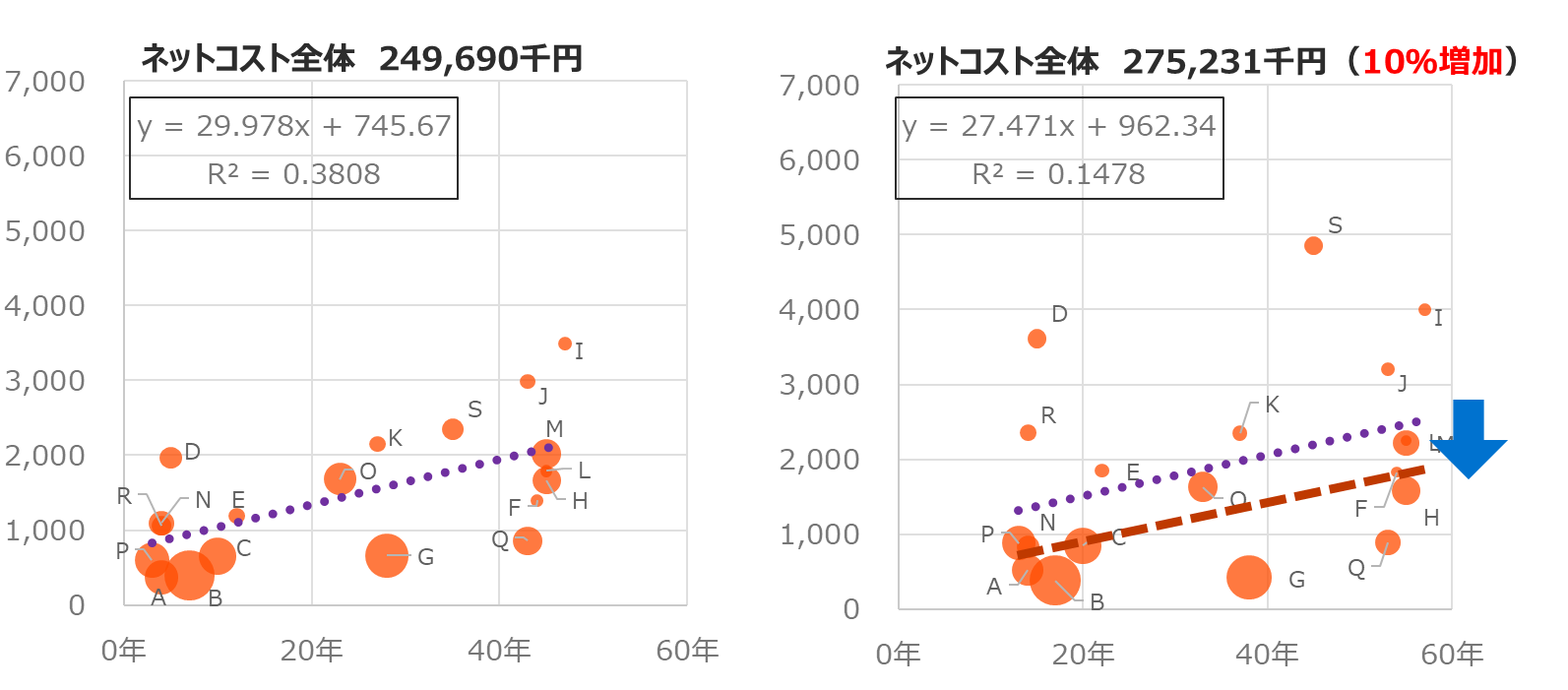

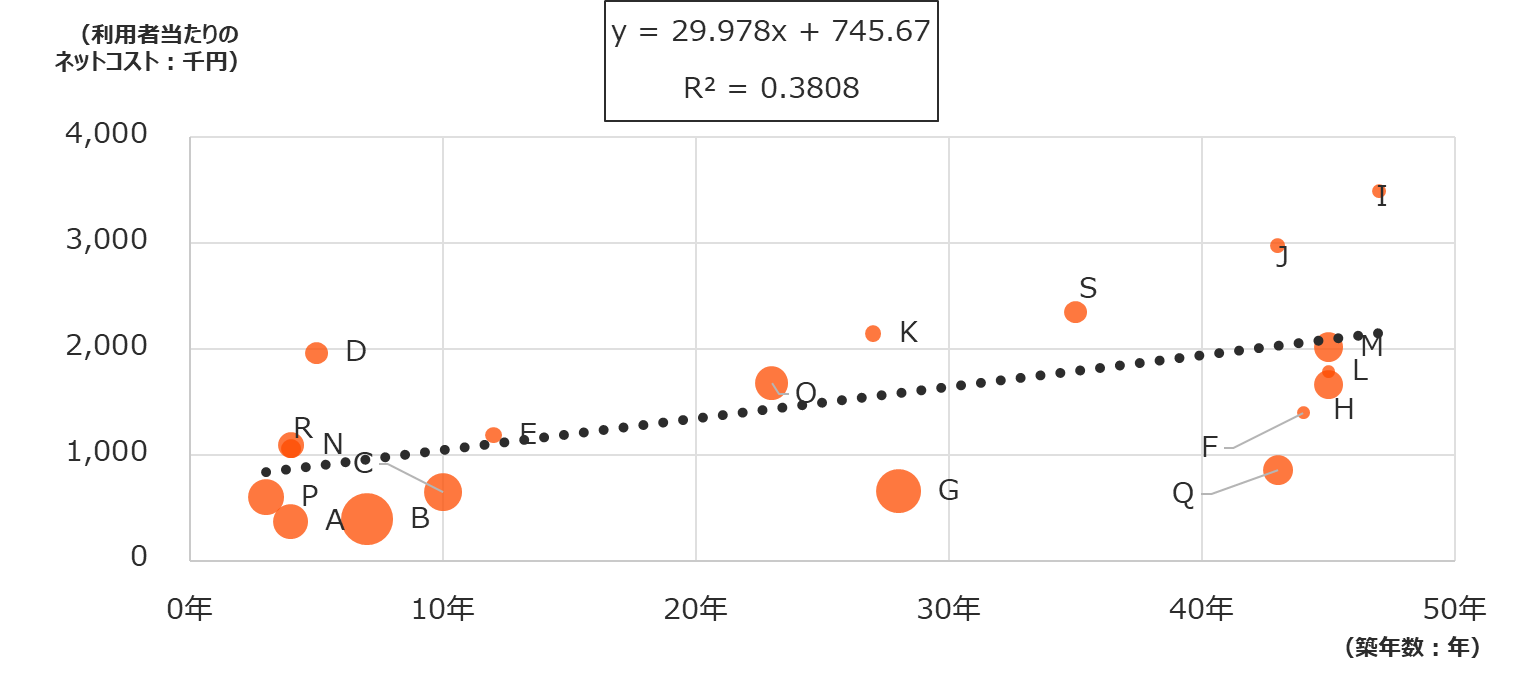

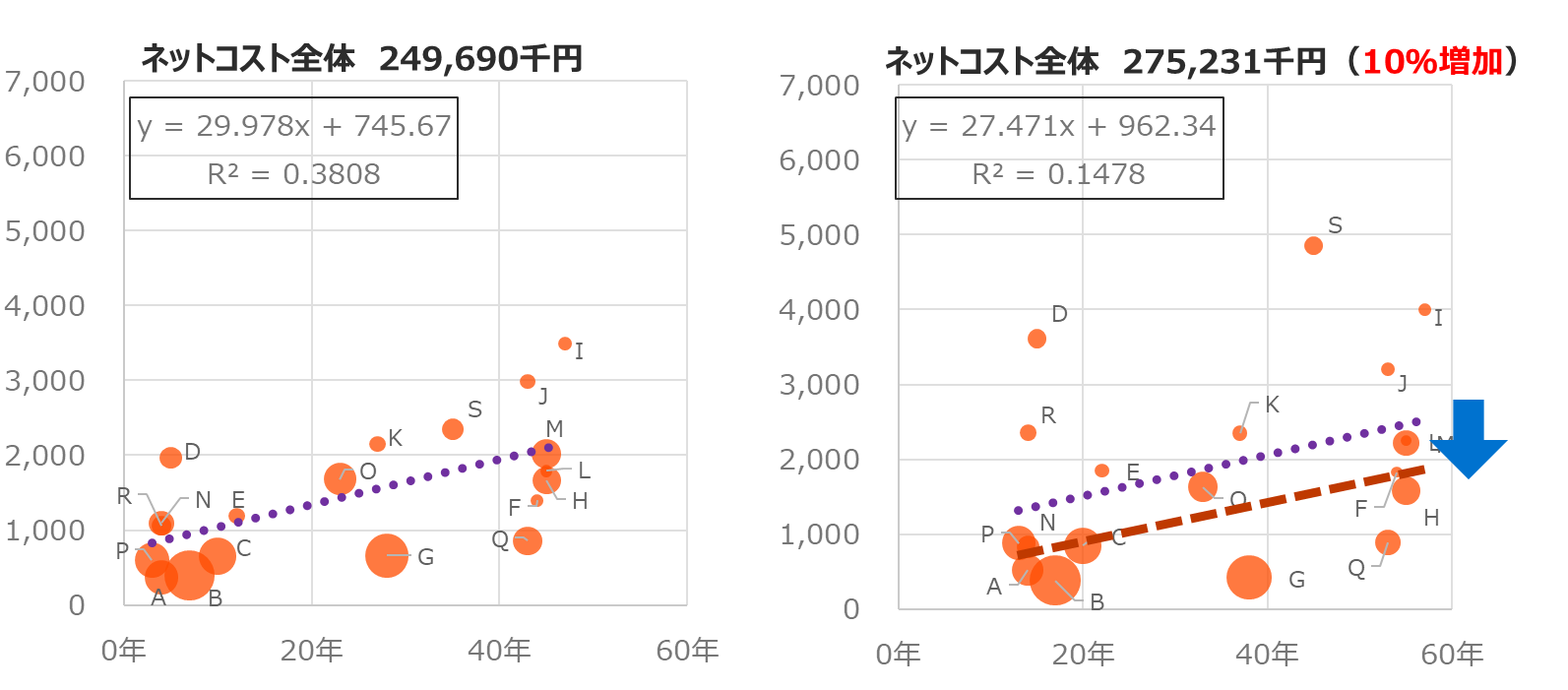

「利用者当たりのネットコスト」「築年数」「地域人口」のバブルチャート作成

縦軸に「利用者当たりのネットコスト」、横軸に「築年数」を取り、かつ地域人口を円の大きさで表すバブルチャートを作成した。

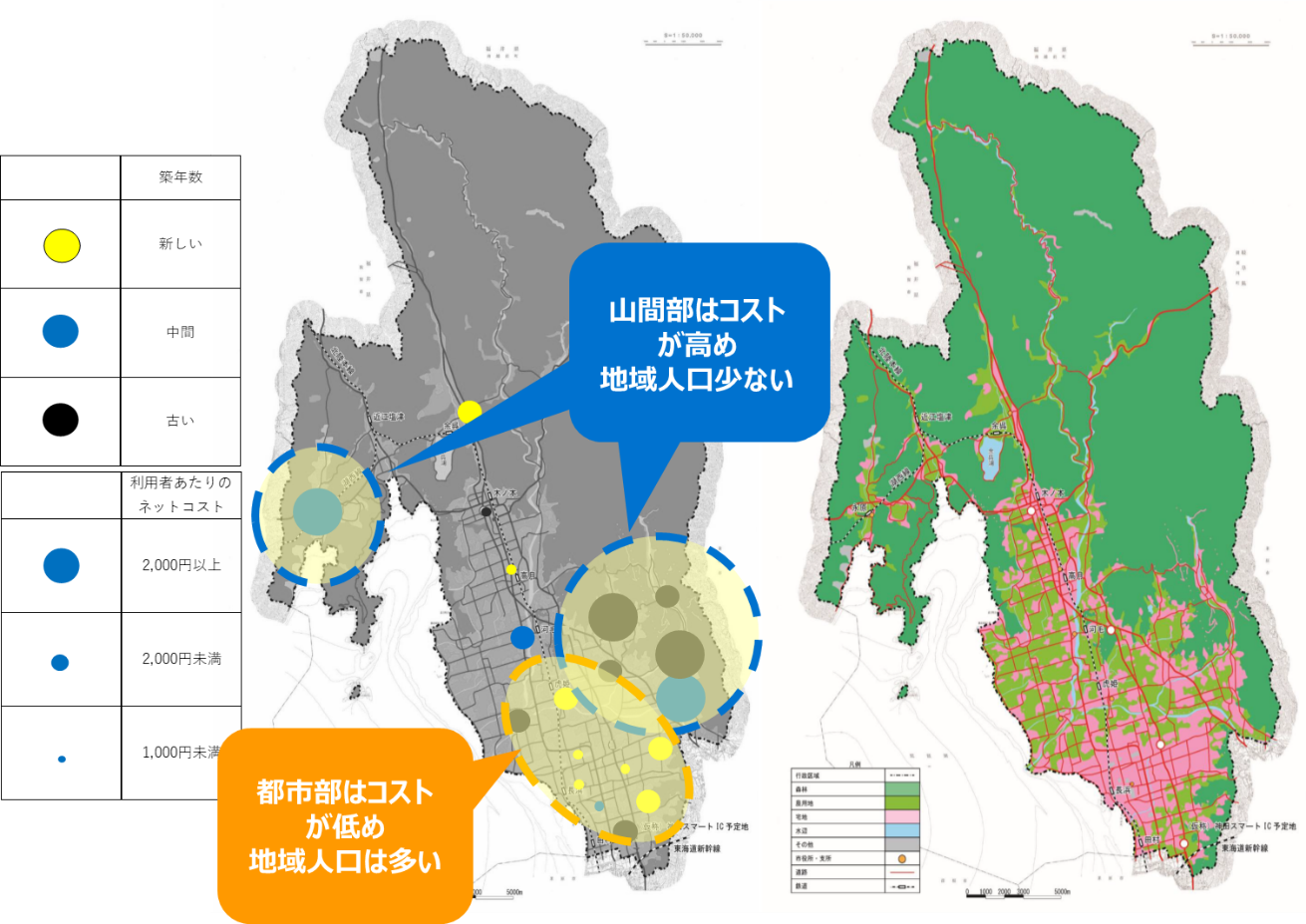

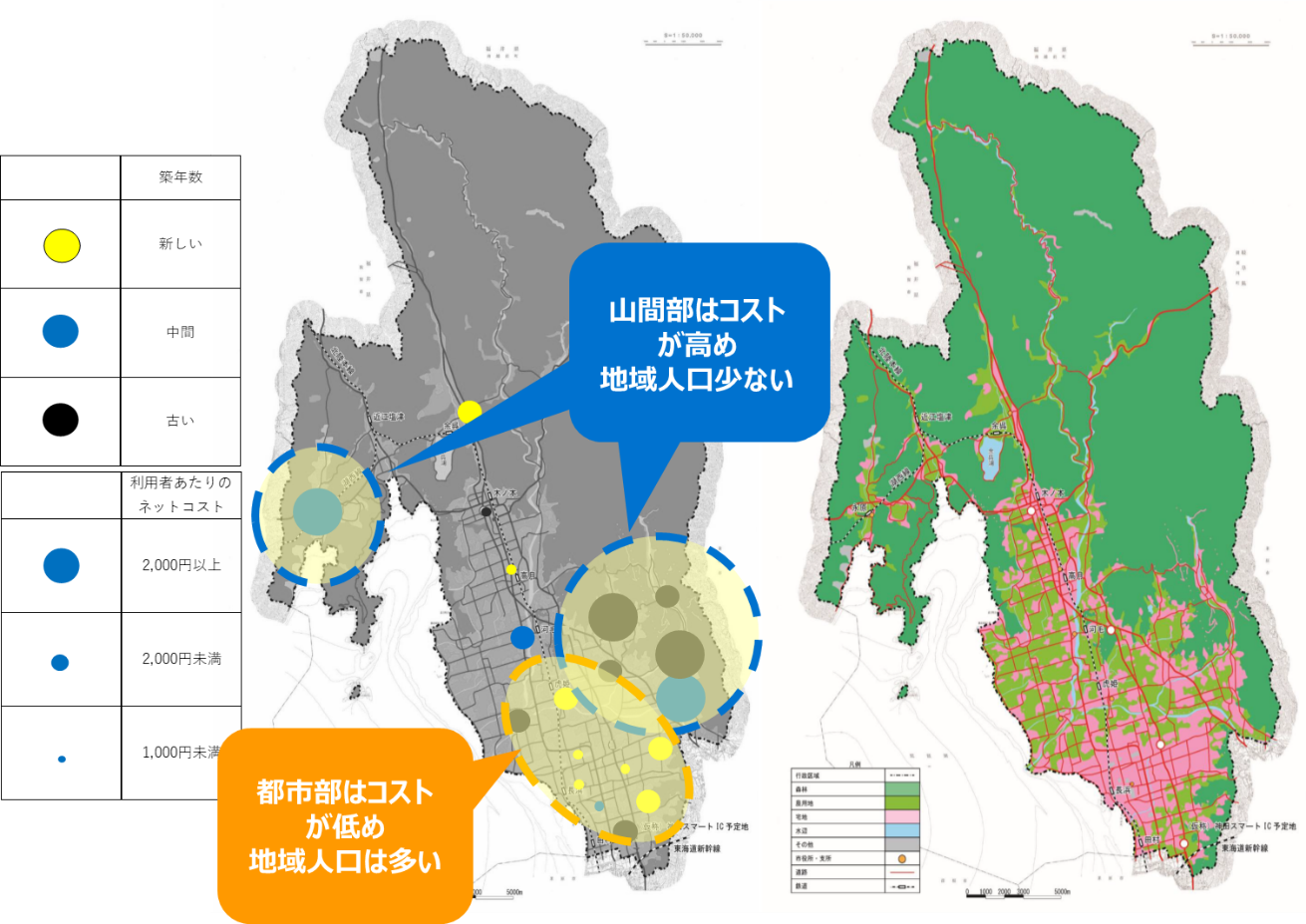

地図上での各センターの状況の可視化

都市部・山間部のセンターの特徴を抽出するため、各センターの築年数・利用者当たりのネットコストについて、地図上でプロットし、可視化することとした。

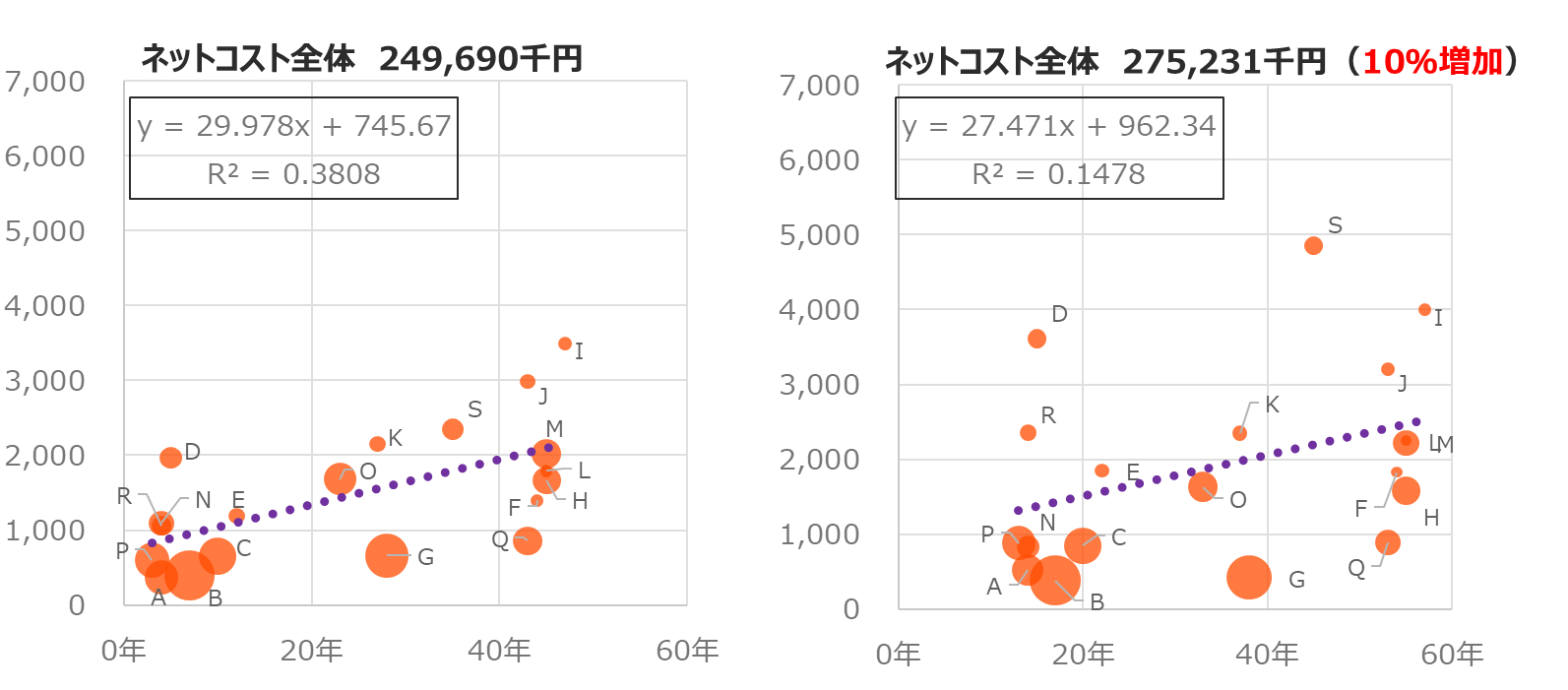

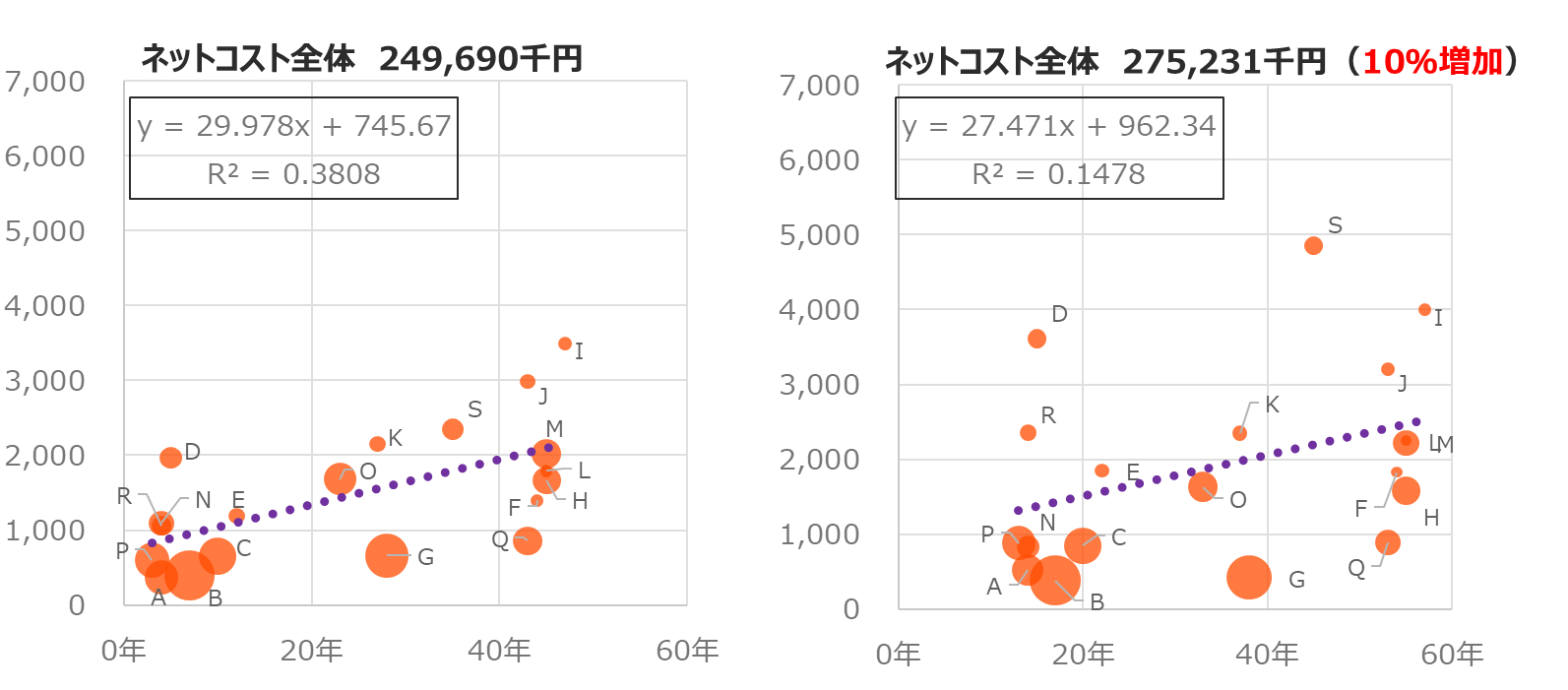

成り行きベースでの10年後の将来推計の作成

将来的に発生しうる課題を把握するため、過年度の利用実績・地域人口から、成り行きベースでの10年後の将来推計を実施した。なお、各指標について、以下のとおり推計を実施した。

- ネットコスト…消費税増税後の期間のデータからCAGRを算出し、当該CAGRを基に 将来推計を実施。

- 利用者数…CAGRを活用する場合、利用者数の推計が増加し続け、現実的ではない利用者数になるケースが多かったため、「横ばい」に推移するものと仮定。

05.結果

現状と課題の把握

- 「利用者当たりのネットコスト」「築年数」「地域人口」のバブルチャートから、利用者当たりのネットコストと築年数には一定程度の正の相関性があり、地域人口が多いセンターの利用者当たりのネットコストは低い傾向にあることも見て取れた。

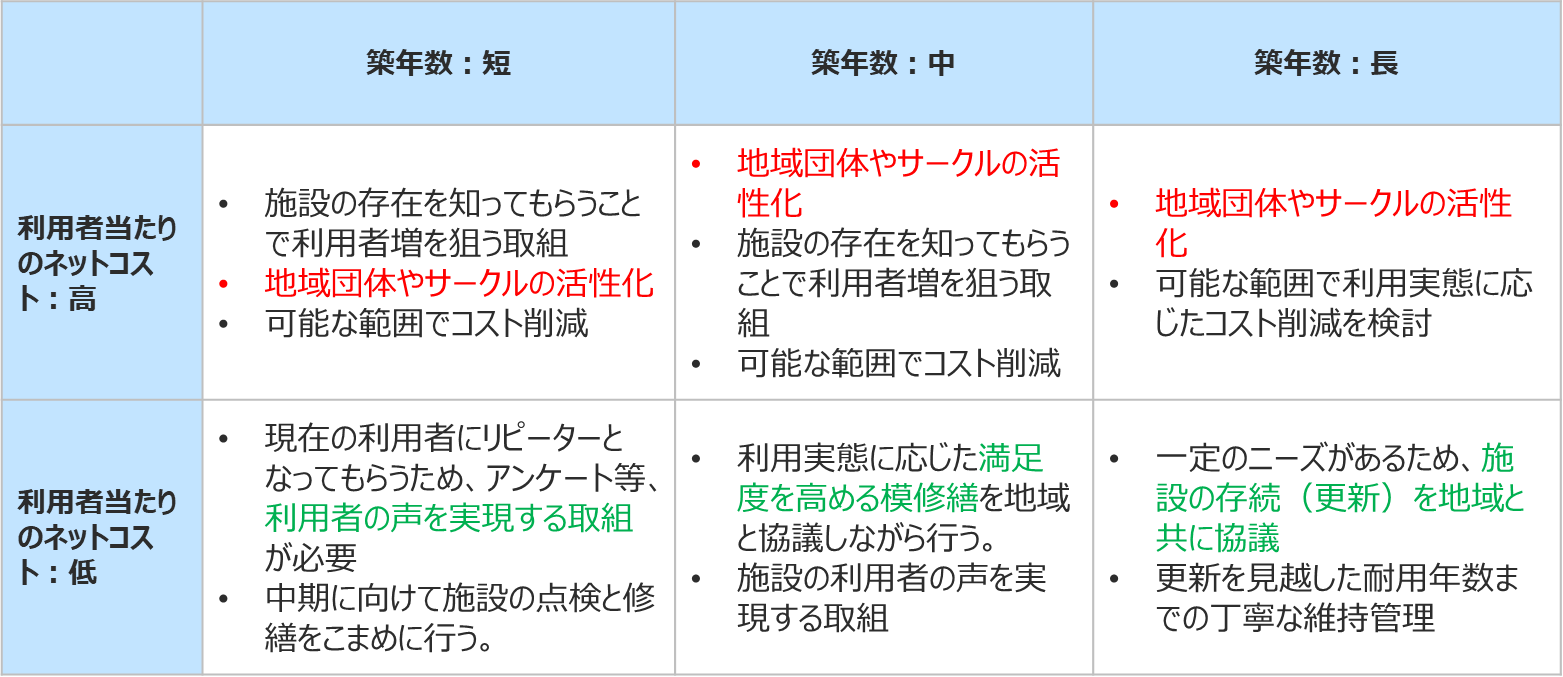

- また、バブルチャートを基に、利用者当たりのネットコスト・築年数によって、6つのグループに分ける可能性も見て取れた。

将来推計から予測できる今後の推移の可能性

- 10年後の将来推計からは、ネットコストが急激に上昇する地域もあると想定されることがわかった。また、まちづくりセンターは高齢者の利用が多いことを踏まえれば、地域人口が利用者人口に影響する可能性があるといえる。

- 全体として、ネットコストは令和4年度よりも10%増加する推計であり、このネットコストを低減させる(矢印の方向に推移させる)ために、必要な施策を検討する必要がある。

06.今後の取組

- 施設の築年数と利用者当たりのネットコストに応じて6グループに分別し、今後取り組むべく内容を検討した。

- 築年数は必然的に増えていくが、利用者当たりのネットコストは利用者の増加またはネットコストの減少でグループが変わってくるため、現在の状況を踏まえた対策が必要。

- 今回の分析で把握した利用者当たりのネットコストの定期的な観察・情報発信については、今後も継続して把握していくことが有効。

- また、ネットコストの削減に向け、指定管理や業務委託等、改めて運用方法を検討するとともに、こまめな点検と修繕を実施し、長期的な目線でのコスト削減に取り組む必要がある。

- さらに、利用者増加に向け、今後、各センターの利用者の声を聞きながら、そのセンターの特色を最大限発揮できるよう、取組について検討する。

参加者の声

研究会への参加・検討を通じて、特に学びが得られた点を教えてください

EBPMと聞くと大量のデータを様々な角度から深く、複雑な分析をしなければならないという先入観がありました。取り扱うテーマにもよるかもしれませんが、実際に利用するデータの種類はそう多いものではなく、普段見慣れているデータで分析することが可能であり、取り組みやすいものであるとわかったことが大きな学びでした。利用するデータの絞り込みや分析方法の検討には多少時間がかかることもありますが、データをグラフ化しエビデンスを導き出すEBPMの手法は予算要求や庁内外の説明資料など幅広く使えそうです。

研究会への参加・検討を通じて、難しいと感じた点、苦労した点を教えてください

一番苦労したのは、分析するためのまとまった時間を確保することでした。

普段の業務量が多いので、研究会が始まった当初は月に一度のオンラインミーティングに向けて資料やデータを用意するので手一杯でしたが、メンバーの皆様からアドバイスをいただきながら分析を進めていく中で確かなエビデンスを導き出すEBPMの重要性に気づき、日常の業務スケジュールを見直すきっかけになりました。

また、データを分析していく中で、データの一部分が欠損しているものが出てきたときにどう対応すればいいのかわからず、行き詰まることがありました。完全なデータがないと精度の高い正確な分析が出来ないのではないかと不安でしたが、データの傾向を把握し、欠損している部分を補うことで分析を進める方法を教えていただき、対応することができました。

いずれも些細なことかもしれませんが、苦労してでも挑戦してよかったと感じたエピソードです。

EBPMの考え方を活かした今後の業務の改善点や、意気込みを教えてください

今回の研究テーマのように公共施設のコストについてデータを分析し、そのまま政策や施策の提案につなげようとすると、経費や人数等のコストを中心としたものになるため、とてもドライなものになってしまうことがあります。

今回の研究会の調査では各施設の指定管理者等にヒアリングを実施し、施設の実情を直接伺う機会を設けました。データで分析したとおりのコメントをいただいて驚くとともに、表面的な分析結果だけでは読み取れない実情を知ることもあり、課題の本質は何なのかさらに深掘りしてデータを分析する必要があると感じました。

まちづくりセンターは地域にとって大切なコミュニティ施設の一つです。今後はEBPMを通じて行政コストのスリム化を進めつつも、地域とコミュニケーションを取りながら一緒により良い施設を作り上げていきたいと考えています。

これからデータ利活用に取り組む自治体へ向けてメッセージをお願いします

少子高齢化、人口減少、地域コミュニティの希薄化など、社会の変化が著しい現代において、自治体は限られた予算や人員体制を基に地域の課題に対応していかなければなりません。EBPMはその解決策を見出す方法の一つです。

分析したいテーマや課題の内容によるかもしれませんが、実際にやってみた感想としては普段何気なく扱っているデータをグラフ化するだけで作業や検討が一気に進みます。私たちが今回体験したように出来ることからデータを可視化することで、気づきや次の疑問が浮かび、自然と分析内容が深まっていきます。「なんとなく」ではなく「確かな」エビデンスは私たちの背中を押してくれます。

専門家アドバイス

松本大

東北大学大学院教育学研究科 准教授

今回のEBPM研究会として、長浜市で取り組んだ「まちづくりセンターにおける行政コストのスリム化」へ、今後各地方自治体が取り組んで行く際のアドバイスをぜひお聞かせください。

単に行政コストをスリム化するのではなく、住民にとってのコミュニティ施設の意味を住民とともに丁寧に確認しながら進めることが重要です。そのためには第一に、コミュニティ施設に関する日頃からのデータ収集が重要です。利用者の属性といった基礎的データを収集していないことも多いのではないでしょうか。第二に、データ収集や分析のプロセスが重要です。コミュニティ施設の利用は多様であり、実態を単純化して把握し評価することは難しいといえます。そのため、施設や住民とともにワンチームで実態を把握することが求められます。日頃から顔の見える関係・相談できる関係をつくることが必要です。第三に、施設評価を住民の学習のプロセスにすることも重要です。どのようなデータをどのように解釈するのか、地域にとっての施設の意味は何かなどを、住民が自らのこととして考え学ぶプロセスにしていくことがよりよい施設につながります。長期的視野に立てば、このことは結果的に効率的で効果的な施設運営に結びつくでしょう。

専門家アドバイス

松本大

東北大学大学院教育学研究科 准教授

今回のEBPM研究会として、長浜市で取り組んだ「まちづくりセンターにおける行政コストのスリム化」へ、今後各地方自治体が取り組んで行く際のアドバイスをぜひお聞かせください。

単に行政コストをスリム化するのではなく、住民にとってのコミュニティ施設の意味を住民とともに丁寧に確認しながら進めることが重要です。そのためには第一に、コミュニティ施設に関する日頃からのデータ収集が重要です。利用者の属性といった基礎的データを収集していないことも多いのではないでしょうか。第二に、データ収集や分析のプロセスが重要です。コミュニティ施設の利用は多様であり、実態を単純化して把握し評価することは難しいといえます。そのため、施設や住民とともにワンチームで実態を把握することが求められます。日頃から顔の見える関係・相談できる関係をつくることが必要です。第三に、施設評価を住民の学習のプロセスにすることも重要です。どのようなデータをどのように解釈するのか、地域にとっての施設の意味は何かなどを、住民が自らのこととして考え学ぶプロセスにしていくことがよりよい施設につながります。長期的視野に立てば、このことは結果的に効率的で効果的な施設運営に結びつくでしょう。