調査票に入れるべき項目には、どのようなものがあるのでしょうか。

大きく分けると、記述項目、基礎項目、説明項目の3種類があります。

ここから本文です。

ゼミナール編(2) 〜調査実施と分析

1時限目 意識調査の設計

1-2 調査票の作り方

調査票の全体構成

調査票の全体構成

調査項目の3分類

|

記述項目 | 調査の中核となる意識項目 |

|---|---|---|

|

基礎項目 | 回答者の基本的属性に関する項目 |

|

説明項目 | 意識の差をうむ原因候補の項目 |

記述項目とは、調査の関心事となる意識を測る質問項目のことです。

例えば、政治意識調査なら政党支持や政治関心など、住民意識調査ならば暮らしの満足度や施策の認知度などが該当するでしょう。記述項目こそ、意識調査の中核をなす、最重要な質問群にあたります。

記述項目の具体例

- 政治意識の調査であれば…

- 政党支持

「あなたは現在、どの政党を支持していますか?」

- ジェンダー意識であれば…

- 性別役割意識

「【男は外で働き、女は家庭を守るべきである】という文面について、あなたの考えを教えてください」

- 宗教意識であれば…

- 信仰する宗教の有無

「あなたには信仰している宗教がありますか?」

基礎項目とは、基本的属性に関する質問のことをさします。

基礎項目を調査に含めることで、グループごとに記述項目の分布を比べることができます。また、記述項目を説明しようとする統計解析において、基礎項目も同時に変数として含めた推計を行うなどで、より詳しい分析をすることができるわけです。

基礎項目の具体例

- 基本属性

「性別」あなたの性別に〇をつけてください。

「年齢」あなたの年齢を教えてください。

- 社会人口的特性

「婚姻状態」あなたはご結婚されていますか?

「職業」あなたのご職業は何ですか?

説明項目とは、意識の差をうみだす原因候補となる質問項目のことです。

これは、説明されるべき意識の質問によって、何が必要となるかは変わります。もし女性のキャリア意識が説明されるべき質問だとするならば、就労状況であるとか、母親の主な仕事などが説明項目にあたるでしょう。他にも説明枠組みの考え方次第で、さまざまな項目が候補になりえます。

説明項目の具体例

- 政治意識に対して

労働組合への加入など

労働組合への加入など

- ジェンダー意識に対して

女性の就労状況など

女性の就労状況など

- 宗教意識に対して

教会へ通った頻度など

教会へ通った頻度など

調査票作成で覚えておきたい4つのポイント

たくさんある質問をどのように調査票に配置するか、全体的な構成については、どうすればよいのでしょうか。原則的な考え方として重要な点を、以下4点示します。

第1に、回答者が答えやすいような一定の流れをつくりましょう。

1つの問題・論点に関する質問群は、1か所にまとめてたずねるようにしましょう。問題・論点が移り変わるときには、回答者の意識の切り替えを容易にするために、「次に、政治についてのお考えについてうかがいます。」などのように、前置きの文を置くのがよいでしょう。

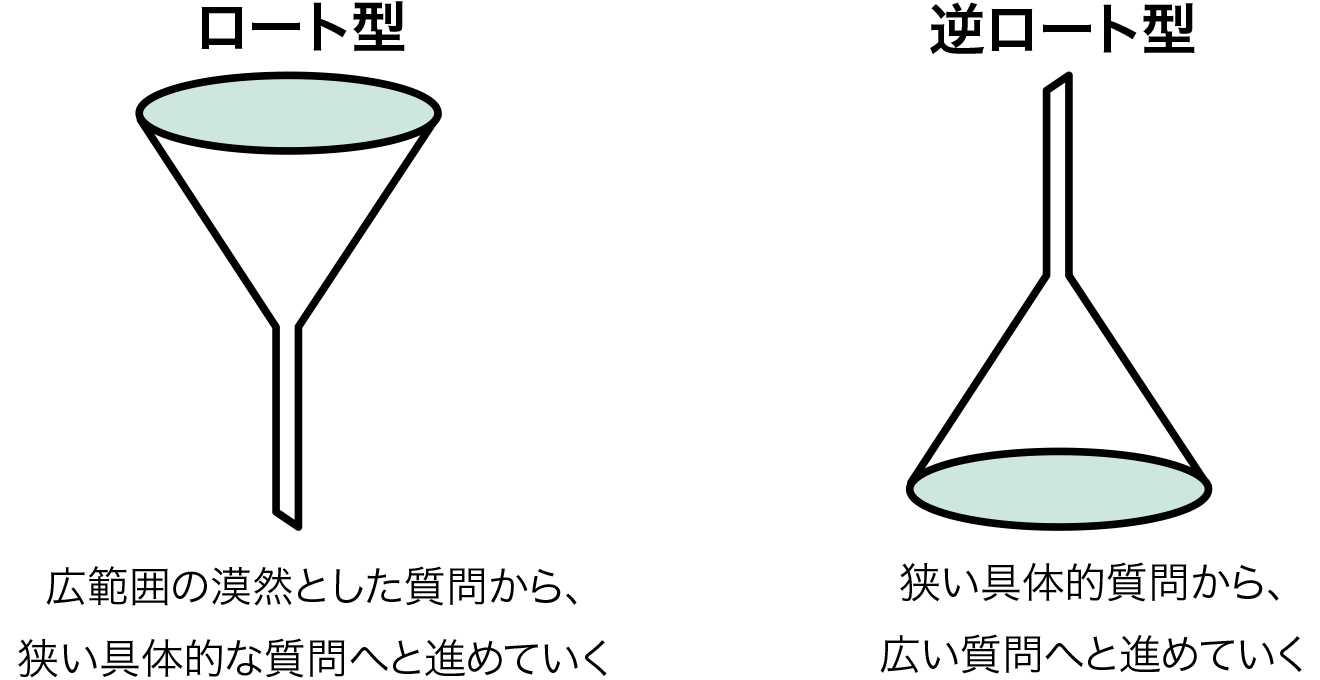

同じ問題群のなかでは、ロート型と呼ばれる形式で質問を並べるのが基本です。

ロート型とは、広範囲の漠然とした質問から始めて、より狭く具体的な質問に進んでいく並べ方のことをさします。ロート型の配置は、はじめの質問で回答者が問題の概要を把握し、続く質問で詳細な情報を答えてもらうので、回答者にとって答えやすくできているといえるのです。

第2に、調査票の冒頭には答えやすい質問をおきましょう。

最初から難しい質問や、厳しい質問があるのは、望ましくありません。特に抵抗のありそうな質問を冒頭におくのは避けましょう。抵抗ある質問の例としては、収入、学歴、政治に関する意識などが考えられます。出生年や性別などの基本属性は、最後のページでまとめてたずねることが多いようです。

第3に、質問の順番の影響が出ないようにしましょう。

これに関して、キャリーオーバー効果という問題が知られています。キャリーオーバー効果というのは、先の質問に答えること自体によって、後の質問への回答傾向に影響が出ることをいいます。キャリーオーバー効果がかかりそうな質問は離して配置するか、順番を入れ替えるなどの対処をするべきです。

キャリーオーバー効果がプラスに働く例

- 問1aあなたは、〇県に関して、少子化が進行していることを知っていますか。

- 問2a他の予算を削減してでも、〇県の子育て支援施策に対して、より多くの予算をあてるべきだと思いますか。それとも思いませんか。

キャリーオーバー効果がマイナスに働く例

- 問1bあなたは、〇県に関して、財政危機が指摘されていることを知っていますか。

- 問2b他の予算を削減してでも、〇県の子育て支援施策に対して、より多くの予算をあてるべきだと思いますか。それとも思いませんか。

第4に、必要に応じ分岐させるように配置しましょう。

質問によっては、必ずしもすべての対象者に聞く必要がなかったり、あるいは聞くことのできない質問があります。例えば「配偶者の職業」の質問は、結婚をしていない人は論理的に答えられません。こうしたときには、分岐をさせる基準となるスクリーニング質問(例:下図における問3)を先に聞いて、その回答に応じて、行き先を分けるように指示をするのが有効です。

分岐のある質問例

- 問3配偶者の有無についてお聞きします。

- 1. あり →問4へお進みください

- 2. なし →問5へお進みください

- 問4問3で配偶者があるとお答えになった方への質問です。

配偶者の職業に〇をつけてください。- 公務員 経営者 会社員(技術系) …

執筆・監修:東京大学社会科学研究所 教授 三輪 哲