本取組を進めることになったきっかけを教えてください。

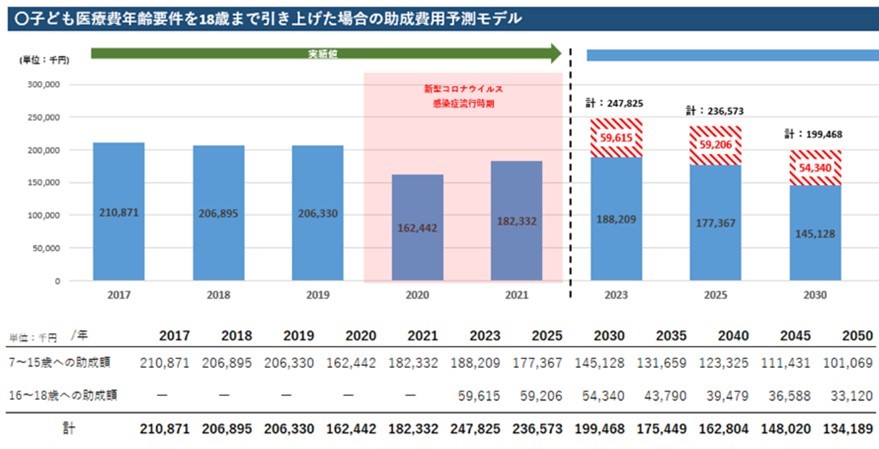

子育て世帯への充実した支援を実施していく中で、子ども福祉医療費の年齢要件の引上げの再検討が始まり、年齢要件を引き上げた場合の予測モデルを作成する必要があった

関市は人口減少を課題として抱えており、少子化対策を目的とした子育て世代への支援を実施していく中で、子ども福祉医療費の年齢要件引き上げは度々議論されてきました。子育て支援を充実させることで住民満足度の向上、定住促進等にはつながるものの、現状の予算規模が大きく、また、年齢要件の引上げにより、発生する継続的なコストが不明瞭であったため、これまで、実施されていませんでした。

子育て世帯への充実した支援を実施していく中で、再度、年齢要件の引上げの再検討が始まり、データ分析担当へ予測モデルの作成依頼があったため、年齢要件を引き上げた場合の予測モデルを作成する必要がありました。

指標作成に当たり、どのようなステップで進めましたか。工夫した点、難しかった点を教えてください。

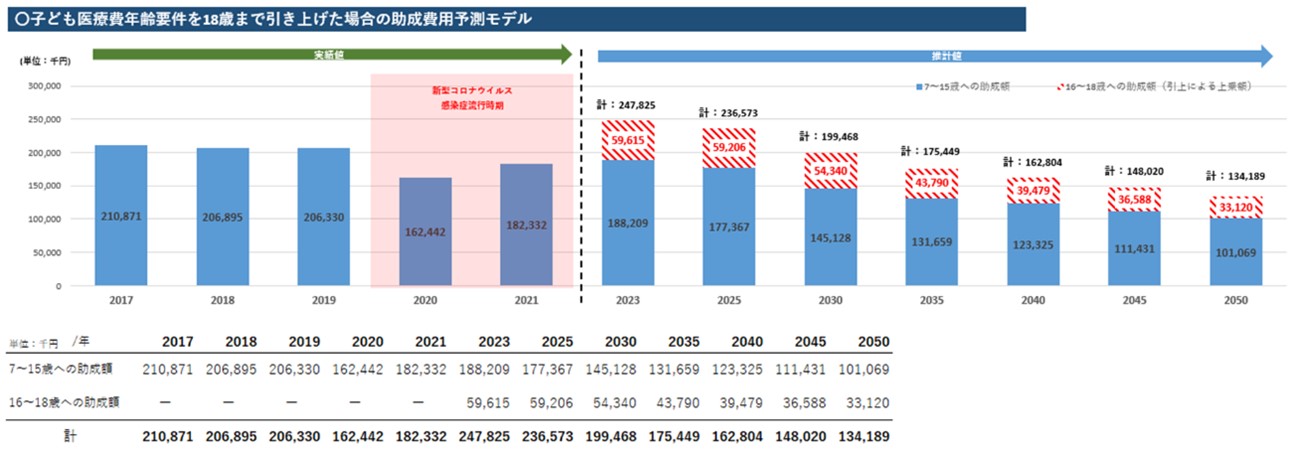

人口推計と一人当たりの医療費助成額から予測モデルを作成。人口推計は、1年ごとの細かい単位で独自に作成した。また、関市での助成実績がない、年齢要件を引き上げる16〜18歳の医療費助成額は、県全体の医療費実績を加味して推計を行った

予測モデルの作成にあたり、当該年に存在する対象者の人数(人口推計)とその対象者に助成する費用の平均(一人当たりの医療費助成額)を使用すれば、全体の当該年助成額が算出できると思いました。

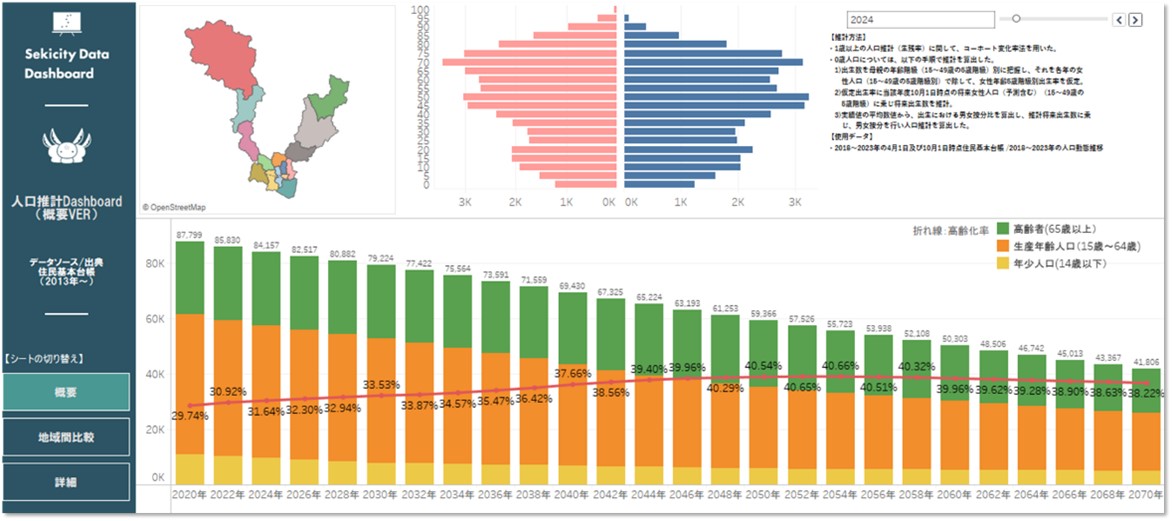

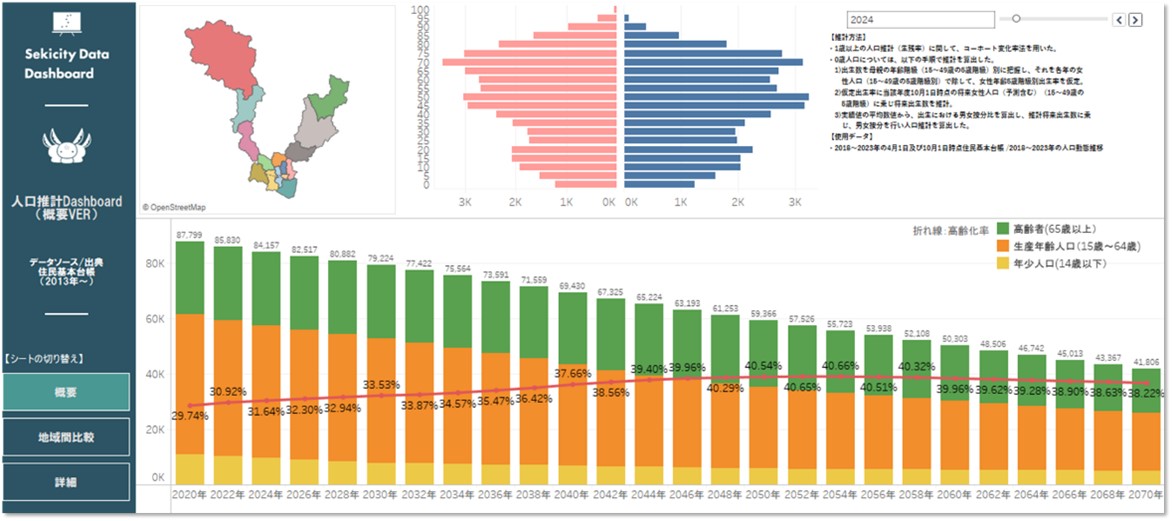

人口推計の算出に当たっては、住民基本台帳データを基にコーホート*1変化率法などを用いて1年ごとの細かい単位で、独自に算出しました。

一人当たりの医療費助成額の算出に当たっては、既に給付をしている層(7〜15歳)は実績から年齢別に予測係数を算出しました。年齢要件を引き上げる16〜18歳については、関市での助成実績がなく、関市の当該対象者分の直近5カ年医療費平均に、トレンド値として補正するため、県全体の国民健康保険の医療費実績を加味し、助成額である3割になるように算出しました。

人口推計の算出(庁内データ利活用基盤「関市データダッシュボード*2)」)での共有

人口推計の算出(庁内データ利活用基盤「関市データダッシュボード*2)」)での共有

【推計方法】

・1歳以上の人口推計(生残率)に関して、コーホート変化率法を用いた

・0歳人口については、以下の手順で推計を算出した。

1. 出生数を母親の年齢階級(15〜49歳の5歳階級)別に把握し、それを各年の女性人口(15〜49歳の5歳階級別)で除して、女性年齢5歳階級別出生率を仮定

2. 仮定出生率に当該年度10月1日時点の将来女性人口(予測含む)(15〜49歳の5歳階級)に乗じ将来出生数を推計

3. 実績値の平均数値から、出生における男女按分比を算出し、推計将来出生数に乗じ、男女按分を行い人口推計を算出した。

【使用データ】

2018〜2023年の4月1日及び10月1日時点住民基本台帳/2018〜2023年の人口動態推移

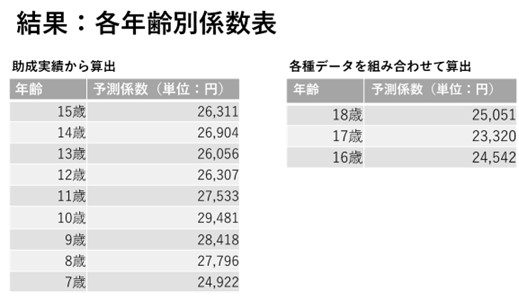

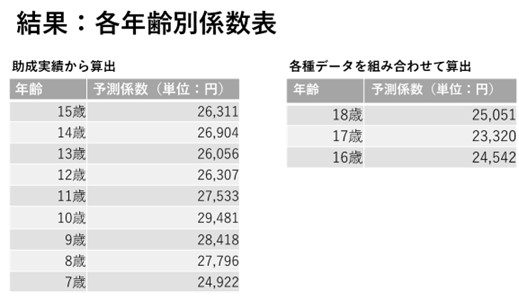

各年齢別の予測係数の算出

各年齢別の予測係数の算出

【推計方法】

・7歳〜15歳

各年における助成額実績から当該年の一人当たり助成額を算出し、2015〜2019年の5か年分の各年齢ごとに平均した値を関市の一人当たりの助成額予測係数と定めた。各年齢の予測係数に対応する年齢の人口推計値を乗じ、助成額の推計値を算出している。

・16歳〜18歳

関市において助成実績がないため、関市保有医療レセプトデータの16〜18歳の国民健康保険加入者一人当たりの医療費(入院・外来含む)の2015〜2019年5か年分平均値を算出し且つ市の負担分である3割になるように計算した値を16〜18歳一人当たりの助成額予測係数と定めた。(社保加入者傾向は含まれていない)

予測係数に各年齢の人口推計値を乗じ、助成額の推計値を算出している。

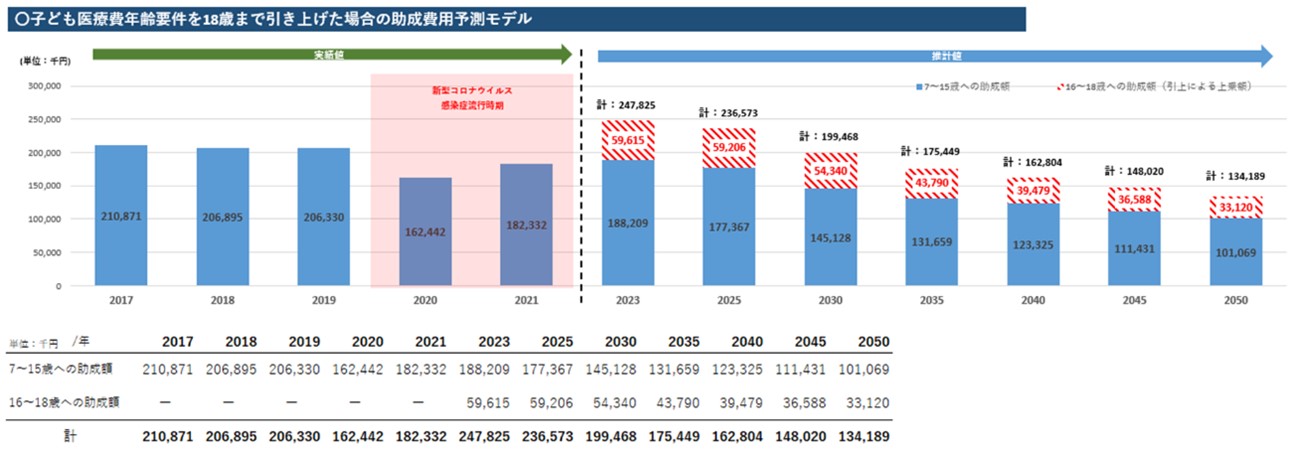

※「2020-2021」の期間は、新型コロナウイルス感染症の影響から通常期間のトレンド値と乖離が生じていたため、算出データとして使用していない。

※0〜6歳の値は市と県で共同負担しているため計算に含めていない。

子ども医療費年齢要件を18歳まで引き上げた場合の助成費用予測モデル

子ども医療費年齢要件を18歳まで引き上げた場合の助成費用予測モデル

指標の作成に当たり、どの程度のスキルが必要ですか。また、どのようなソフトウェアを活用しましたか?

人口推計を算出する手法の知識とBIツール*3の活用が必要

人口推計を算出する手法の知識

庁内共有するためBIツールを使用

本取組について、庁内の意思決定に当たり、どのように合意形成を行いましたか?

予測モデル作成の依頼を行った福祉事業部長(当時)から、トップ層に説明を行った。本資料が、年齢要件の引上げによるコスト面での財政圧迫に対する懸念を解消する一助となり、助成対象の引上げが決定された

福祉事業部長(当時)から、デジタル推進室(データ分析担当)に、直接コスト予測の依頼があり、予測モデルの作成に取り掛かりました。作成に必要なデータは十分揃っていたため、スムーズに予測モデルを作成することができ、作成したモデルを福祉事業部長に説明したところ、好意的な反応がありました。

その後、福祉事業部長から、市長などトップ層へ説明を行い、数値を基に、将来的な財政的支出を検討した結果、助成対象の引上げが決定されました。

先述のとおり、年齢要件の引上げによるコスト面での財政圧迫が懸念され、今一つ後押しがなく踏み切れないという状況でしたが、本資料が懸念解消の一助となり、後押しの材料になったと聞いています。

なお、予測モデルから算出した予測数値は、2023年度の助成額実績値と比較して5%以内の差に留まったため、精度の高い予測モデルを示すことができました。

本取組について、引き上げ実施後、庁内外でどのような反応がありましたか?

別事業においても予測モデル作成の依頼があるなど庁内から一定の評価を得ることができた。また、住民の方々からの感謝などの反応も大きかった

予測モデル作成を行ったデータ分析担当には、本取組を受け、別事業における予測モデル作成の依頼があるなど、庁内からも一定の評価を得ることができました。

実務を行っている福祉政策課からは、「今まで市役所の仕事をしていてあまり感謝されることはなかったが、初めてと感じるくらい様々な住民の方々から感謝をされた」といった感想をいただき、住民の方々からの反応は大きいものだったと聞いています。

本取組を進めるにあたり、特に工夫した点、難しかった点、上手くいった点

本取組で作成した予測モデルは、本事業に限らず、市の様々な事業に応用できると考えている。また、今後、他の様々な事業の予測モデルを作成して評価していく体制を構築したいと考えており、そのための具体的な事例を提示出来た

本取組で作成したコスト予測モデルは、今回の「子ども福祉医療費」に限らず、市の様々な事業に応用できると考えています。理由として、指標を設定しにくい行政事業の中で、人口はわかりやすい市の最重要指標であるため、人口推計を使用し、同様の手法を応用することで、例えば、社会保障費、就業者の将来推計への活用が期待されます。

今後、関市で、「政策意思決定をしたからこれで終わり」ではなく、他の様々な事業(特に事業のスクラップ時期の見極め)の予測モデルを作成して評価をしていく体制ができればと考えており、今回、このような具体的な事例を提示出来たことが良かったと考えています。

脚注

*1 コーホート変化率法:

同じ年に生まれた人たち(コーホート)について、2時点間における年齢別の人口から「変化率」を求め、その基づき将来人口を推計する分析手法。

*2 ダッシュボード:

複数の情報源からデータを集め、概要を集計値や表、グラフ等でまとめて一覧表示する機能や画面、ソフトウェア。

*3 BIツール:

Business Intelligence ツールの略称で、データの可視化等意思決定のためのアプリケーションソフトウェアの総称。